Les trois périodes de l'histoire de Villennes

Deux évènements ont marqué des changements d'époque :

- La Révolution française ;

- L'inauguration de la première gare de Villennes.

Avant 1789

Des vestiges, notamment d'anciennes sépultures qui ont été découvertes dans le parc du château d'Acqueville pourraient être de l'époque mérovingienne. Il n'y a, toutefois, aucune trace d'une villa gallo-romaine qui, selon des historiens du passé, aurait été à l'origine du nom du village de Vilaines (ou Villaine). Par contre, nous avons pu transcrire et traduire des textes que nous avons découverts sur des parchemins du Moyen Âge dans les archives départementales : ils mentionnent des masures de paysans, qui furent ensuite nommés vilains ; nous pensons que la dénomination de notre village provient du nom latin villanas de ces premières habitations.

L'histoire de la Gaule puis celle de la France nous font imaginer la vie des paysans qui vivaient alors dans cette localité, les périodes de tranquillité alternant avec les années de famine, d'épidémies et de guerre.

La position de Vilaines au bord de la Seine lui a fait subir les pillages de bandes armées et les assauts d'envahisseurs remontant son cours à différentes époques (Normands de 837 à 911, Anglais en 1346 au début de la guerre de Cent Ans) ; notre région a été, également, le lieu de combats entre Anglais, Armagnacs et Bourguignons pendant cette guerre.

|

L'église

Saint Nicolas est l'unique bâtiment restant de cette

période : |

|

A partir de la fin du Moyen Âge, des documents nous permettent de connaître treize seigneurs, qui se sont succédés jusqu'à la Révolution : les familles Brinon, Perdrier et Bourdin de petite naissance, alliées par plusieurs mariages jusqu'aux Gilbert de Voisins, dont deux eurent la charge de président au Parlement de Paris ; le dernier a été guillotiné après son retour d'exil.

Pendant le règne de Louis XIV, à part les paysans qui travaillaient

dans la ferme

de Marolles et celle de Beaulieu, appartenant au seigneur, on ne

trouve à Vilaines que des vignerons, des plâtriers et des carriers.

Les nombreuses vignes ont été une richesse de la commune jusqu'en 1899

; elles furent ultérieurement anéanties par le phylloxéra

comme tous les vignobles de la région ; les carrières de gypse et

d'argile ont été exploitées jusqu'en 1914, pour la fabrication

artisanale de plâtre et de tuiles.

Le logis seigneurial était, depuis la Renaissance, un beau château

comprenant un grand parc, situé entre la Seine et le village.

|

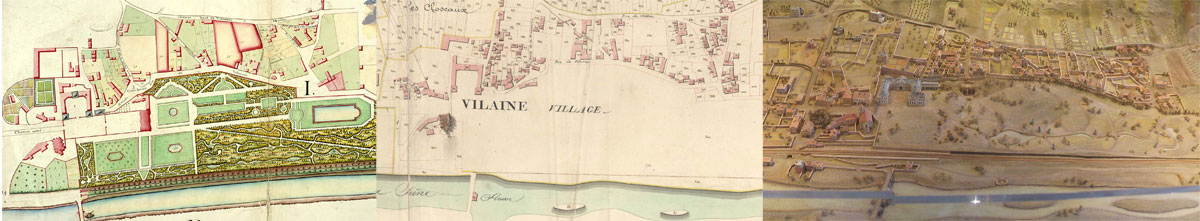

Le plan d'intendance (cadastre de Bertier de Sauvigny), établi en 1786, restitue avec précision la disposition des différentes parties de la paroisse de Villaine à cette époque. |

Deux autres domaines voisins avaient leur propre château : Hacqueville ou Acville (Acqueville), Mignoz ou Mignot (Les Migneaux) ; le premier existe toujours, l'autre ayant été malheureusement détruit.

De 1789 à 1896

Le dernier seigneur de Villennes, Pierre Gilbert de Voisins a été guillotiné en novembre 1793.

En 1796, une maison commune", comprenant également l'école ainsi que le logement des instituteurs et du curé, fut établie dans l'ancienne maison des Sœurs de Nevers, qu'un testament de la veuve du seigneur avait chargées, en 1777, de l'instruction des filles et des soins aux pauvres malades.

Villennes en 1800 : l'avènement du Consulat entraîne également des changements au plan local. Comme dans toutes les communes, un conseil municipal est nommé par le préfet ; les nobles émigrés reviennent dans leurs anciens domaines.

|

Le gendre de Pierre Gilbert de Voisins, le vicomte d'Osmond, fait raser, à son retour d'exil, le château qui est fortement délabré, à l'exception de ses dépendances, qu'il fait transformer pour y habiter. Ce nouveau château de Villennes a eu ensuite d'autres propriétaires, dont Jean Baptiste Paradis qui a fait aménager le parc. |

|

Succédant aux trois premiers maires nommés depuis 1792, le vicomte est devienu maire de Vilaines en 1807 puis à nouveau pendant la Restauration. Les maires et les conseillers municipaux, issus d'anciennes familles de Villennes, étaient souvent des agriculteurs ; dans les premières années du XIXe siècle, il le maire était le propriétaire de la ferme de Marolles, tandis que son adjoint était un vigneron. D'abord nommés par le préfet, les maires furent élus au suffrage universel à partir de 1848.

|

En 1803, fut planté le Sophora, qui devint un arbre de très grandes proportions et l'une des attractions de Villennes, alors que différents régimes politiques se succédaient en France. |

Le moulin qui était établi sur le pont fut emporté par les eaux en 1818 ; reconstruit ensuite, ses vestiges existaient encore à la fin du XIXe siècle ; d'autres moulins étaient alors situés entre celui-ci et Migneaux, certains construits sur des bateaux mobiles.

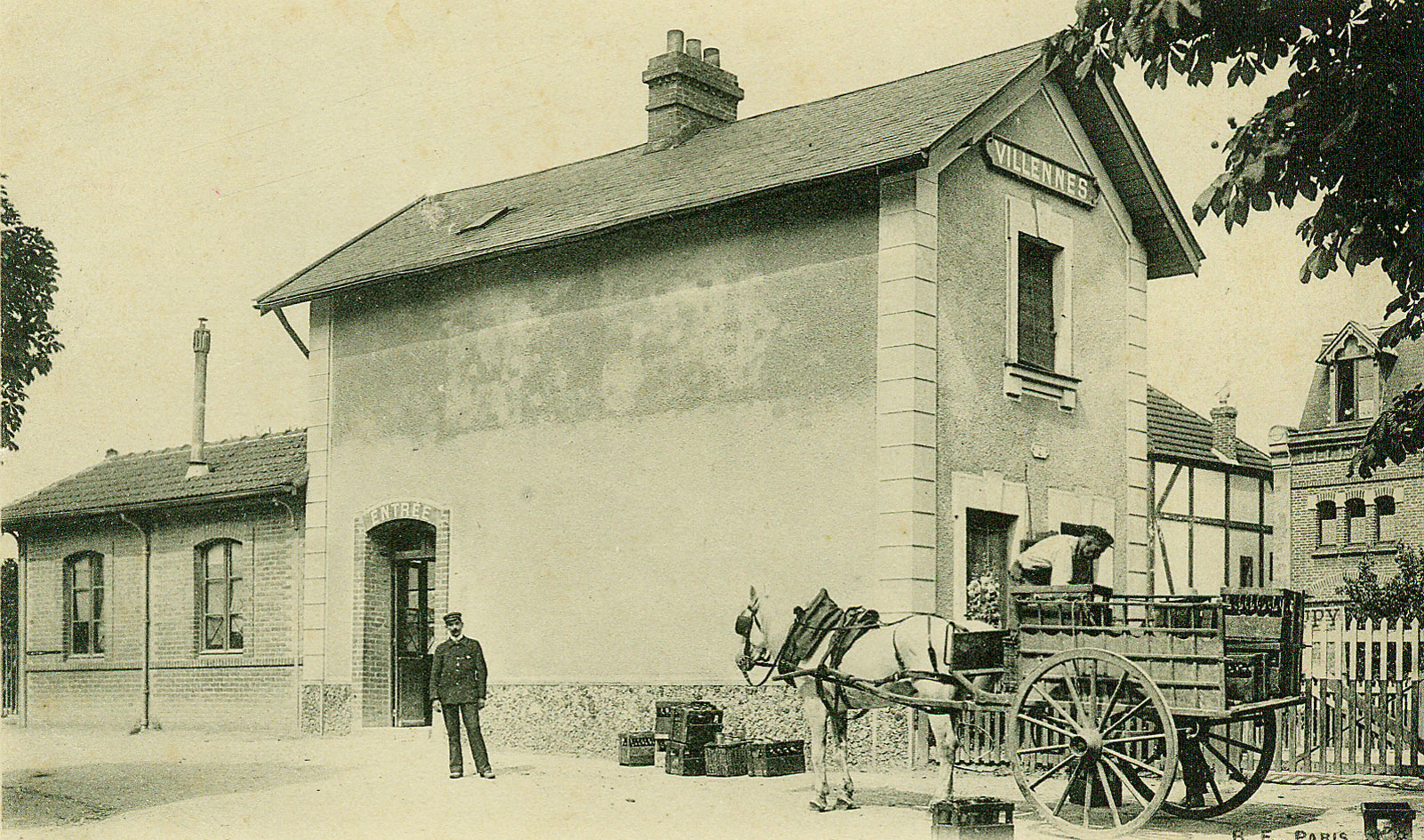

La ligne de chemin de fer fut inaugurée en mai 1843, mais il fallut attendre octobre de l'année suivante pour que trois trains s'arrêtent chaque jour à la halte de Villennes. Sa fréquentation augmenta de manière très importante (environ deux cent mille voyageurs en 1896).

La guerre de 1870 nécessita une souscription puis un emprunt afin que la commune puisse payer les impôts levés par les occupants. Suite aux lois sur l'instruction publique, à l'initiative de Jules Ferry, et aux subventions qui les accompagnaient, l'enseignement se développa : une mairie-école et l'école de Breteuil furent inaugurées en 1887.

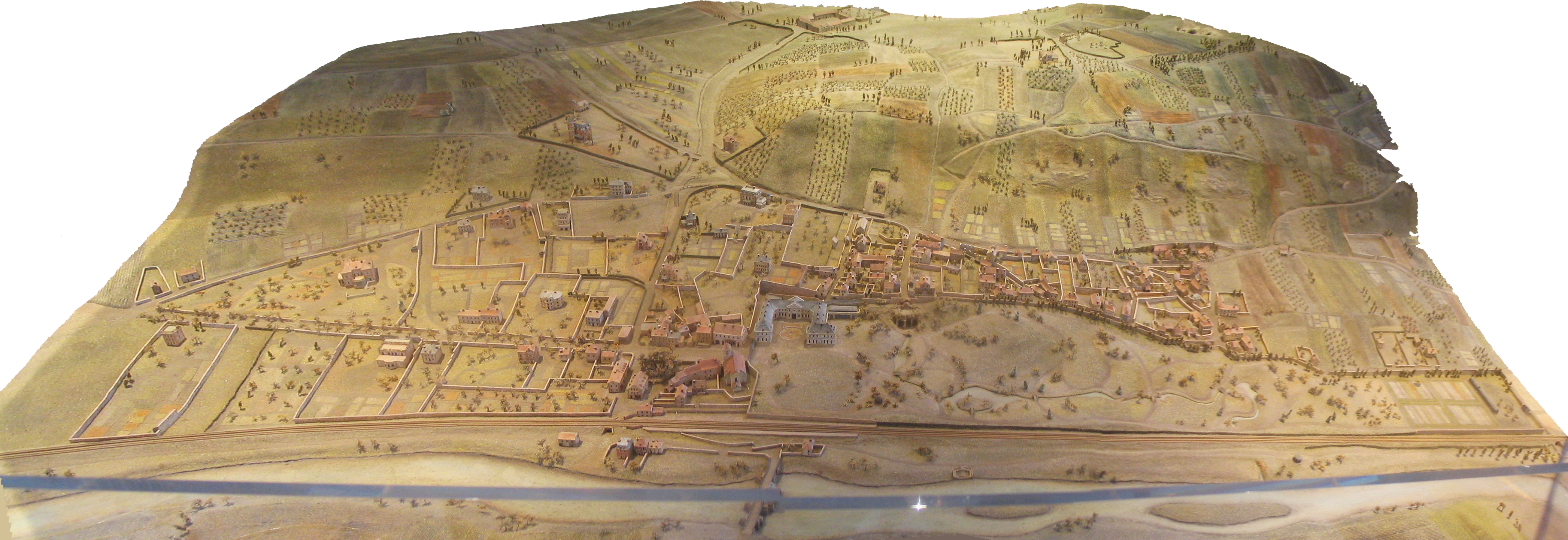

Le plan-relief de Villennes montre la partie centrale du village en 1896. Recherchez-y le château et les maisons des habitants !

Après 1896

Le caractère de Villennes se modifia rapidement avec le développement du chemin de fer.

Les Parisiens devinrent nombreux à passer les fins de semaine au bord de la Seine, certains pour s'adonner à la pêche ou pratiquer le canotage ; une dizaine de restaurants s'y établirent, la plupart en bord de Seine, complétant les deux premiers qui existaient déjà dans le centre du village.

|

|

Villennes en 1900 : alors que le village se transformait, la principale activité restait l'agriculture.

Le premier bureau de poste, ouvert en 1890, fut transféré en 1907 à l'emplacement où il se trouvait avant son remplacement par un relais-poste, dans le même local. Cette même année, la commune prit le nom " Villennes sur Seine" afin d'éviter les confusions, pour la distribution du courrier, avec d'autres localités portant le même nom. Un réseau téléphonique a été installé dans le village à partir de 1896.

|

L'accroissement important du nombre de voyageurs nécessita la construction d'une nouvelle gare, petite mais élégante, celle que les Villennois actuels fréquentent toujours, inaugurée en mai 1911. Toutefois, le bâtiment où les voyageurs pouvaient acheter leurs billets et s'abriter en attendant leur train, ne leur est pluslotissement accessible. |

|

Une place, appelée alors Place de la Gare, a alors été créée, pour lui donner accès.

Des Parisiens fortunés firent construire une villa dans le village, à l'occasion des lotissements successifs de plusieurs propriétés : le parc du château à partir de 1893, puis la prairie de la Nourrée, au début du siècle suivant. Parmi les propriétaires de ces nouvelles résidences, il y avait de nombreux artistes, littérateurs, peintres et gens de théâtre ainsi que des sportifs.

La guerre de 1914-1918 mit fin provisoirement à cette période heureuse. Les restaurateurs furnt plusieurs fois réquisitionnés pour nourrir le régiment qui était cantonné dans le village ; les cultivateurs durent mettre à la disposition des armées presque toutes leurs productions de céréales, qu'ils avaient de grandes difficultés à récolter, en l'absence des hommes mobilisés. Alors que la commune vivait encore largement de l'agriculture, l'alimentation y étaiy sévèrement rationnée. Un monument aux morts fut érigé en 1919 pour rendre hommage aux 42 villennois morts pour la France.

Dès la fin de la guerre, les Parisiens furent nombreux à revenir à Villennes, dont la population d'un millier d'habitants doublait l'été. De nombreuses villas se construisirent, suite au lotissement du Bois des Falaises, en 1908, puis à celui de l'Île de Villennes, à partir de 1913. Cette année, la commune de Villennes-sur-Seine fut classée comme station de tourisme, "en raison de la transformation complète de cette localité qui est devenue un centre de villégiature". Le canotage, la pêche et les baignades dans la Seine se développaient et de nombreuses fêtes nautiques avaient lieu. Il y avait alors plus de cent embarcations, dont certaines étaient louées par la dizaine de restaurants dont les terrasses animaient les bords de Seine.

L'île de Platais, restée "naturelle" et accessible uniquement par bateau, accueillait, à partir de 1927 pendant la belle saison, une nouvelle population logée sous des toiles de tentes puis des bungalows en fibrociment, dans le centre naturiste de Physiopolis.

Le confort s'améliorait : le réseau de distribution d'eau, existant depuis 1910, se développait ; l'électricité distribuée à partir de 1923, remplaça en partie le gaz disponible dans la commune depuis 1896. Le village agricole et viticole e était devenu un lieu de villégiature, où les résidences secondaires se multipliaient jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.

Villennes fut occupé dès le début du conflit, l'ennemi se logeant dans les plus belles propriétés. Lors de la Libération, les habitants furent les témoins des tirs d'artillerie des troupes américaines, postées sur le coteau, vers les Allemands situés sur l'autre rive de la Seine, avant de céder à l'allégresse générale et de recenser les 15 morts de cette guerre.

L'Hostellerie de la Nourrée puis, plus tard, la Villa Louise cèdèrent leur place à des résidences. Des immeubles d'habitation ont été construits sur des terrains agricoles proches de la ferme de Marolles. Une nouvelle population est venue s'installer, de manière permanente, dans les villas et les maisons de vacances. Villennes était devenue une cité résidentielle, qui toutefois conservait le charme de son passé.