Les restaurants du bord de la Seine

Les prés Blondeau, traversés par le chemin de fer

Nous faisons revivre ici les nombreux restaurants, qui ont animé le bord de la Seine dans la première moitié du XXe siècle. Nous les découvrons, successivement, en remontant le fleuve de Médan vers Poissy. Deux restaurants ont longtemps existé, sous des noms différents, sur le chemin longeant la rive du fleuve qui, à l'époque, permettait de rejoindre Médan.

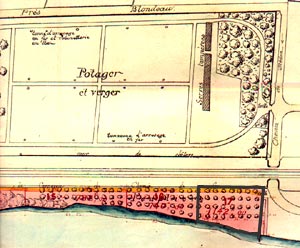

Les prés du bord de Seine, situés au lieu-dit "Pré Blondeau" (de nos jours, quai de Seine), appartenaient vraisemblablement autrefois à un certain M. Blondeau. Ils ont été acquis en 1842 par la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen ; celle-ci a commencé à les revendre dix ans plus tard après avoir construit les voies. Quelques parcelles ont été revendues à des habitants de Médan : Vincent Rivière, et plus tard Pierre Marie Jourdain. Pierre Gabriel Cassier, marchand bonnetier à Poissy, en acquit une en 1858.

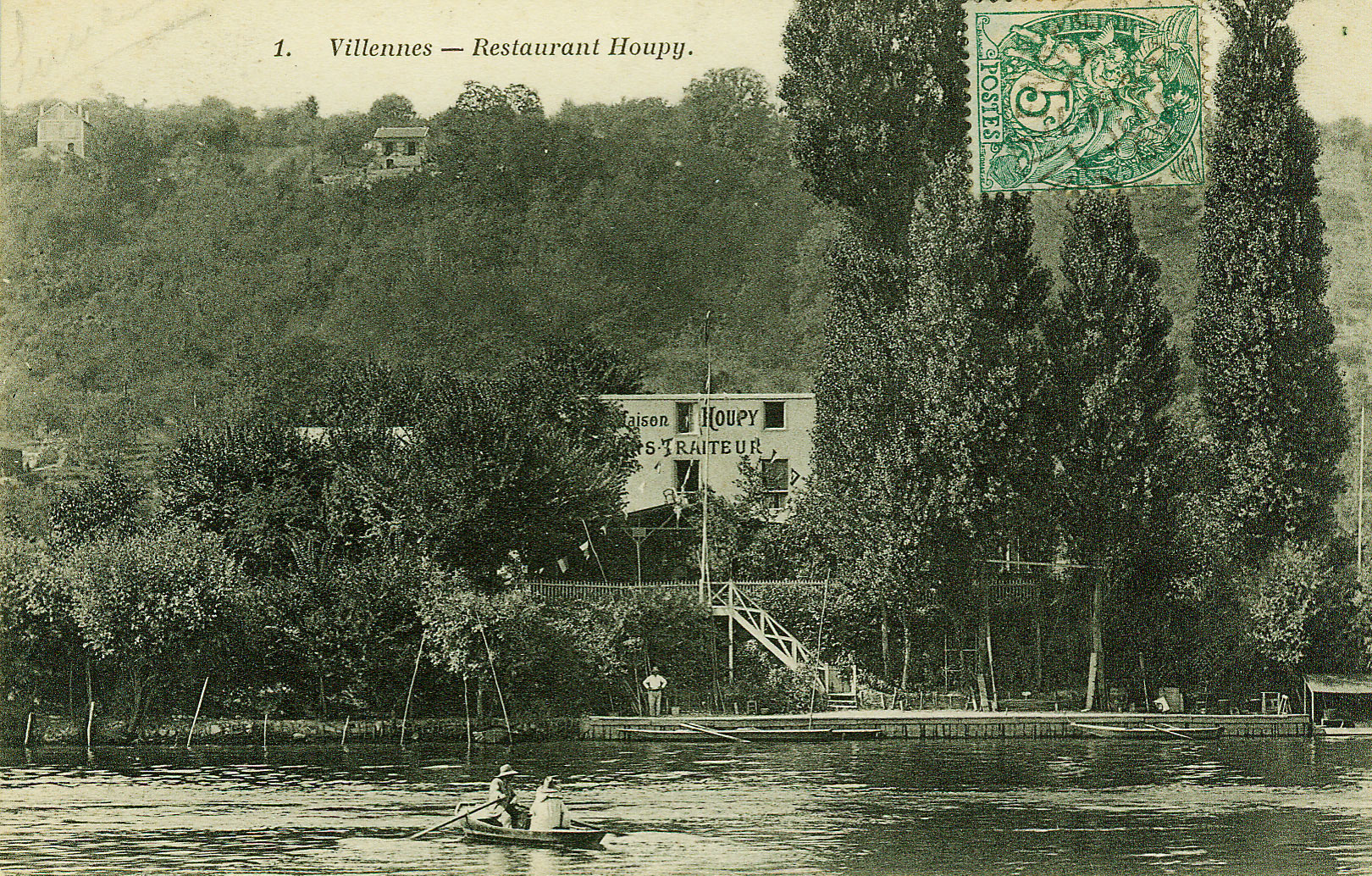

De la Maison Houpy au restaurant des Peupliers

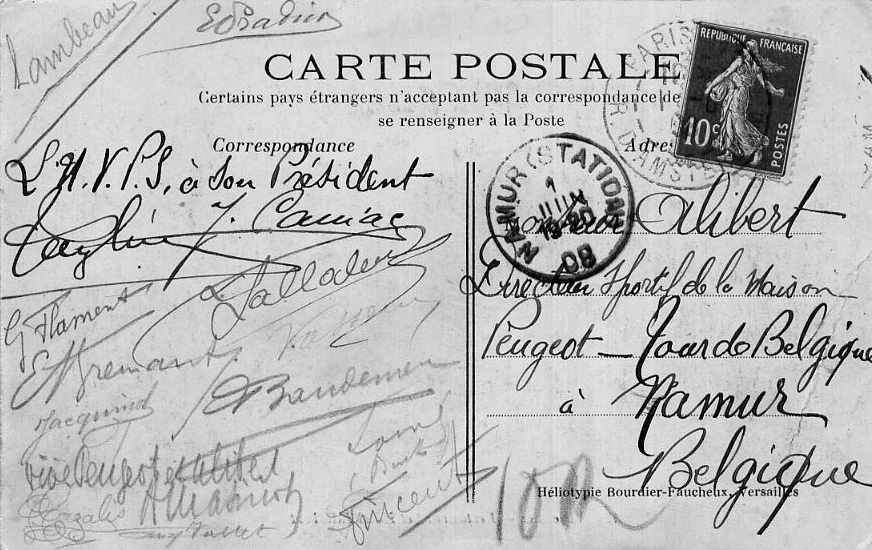

La maison Houpy

Jean Houpy, marchand de vins, a acheté plusieurs de ces terrains en 1896 et 1897. Il les a complétés par d'autres en 1901 et 1912, appartenant à un Parisien. Il a acquis également, deux ans plus tard, un pré, situé de l'autre côté de la Seine dans l'Île de Platais, appartenant à René Emile Victor Binet, pharmacien à Rueil, qui possédait d'autres terrains à Villennes, dont le Bois des Falaises.

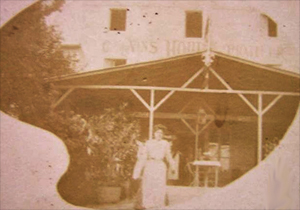

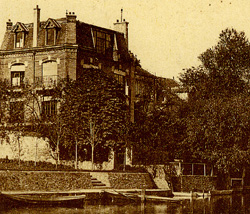

Il a construit en 1897 la maison, où il a installé son restaurant. Deux autres bâtiments ont été ajoutés dans les années 1904 et 1905. Trois peupliers permettaient de les repérer, lorsqu'on venait de Villennes par le chemin de halage.

C'était la veuve de Jean Houpy qui tenait le restaurant, lorsque ces deux premières photos ont été prises, vers 1902.

|

|

|

|

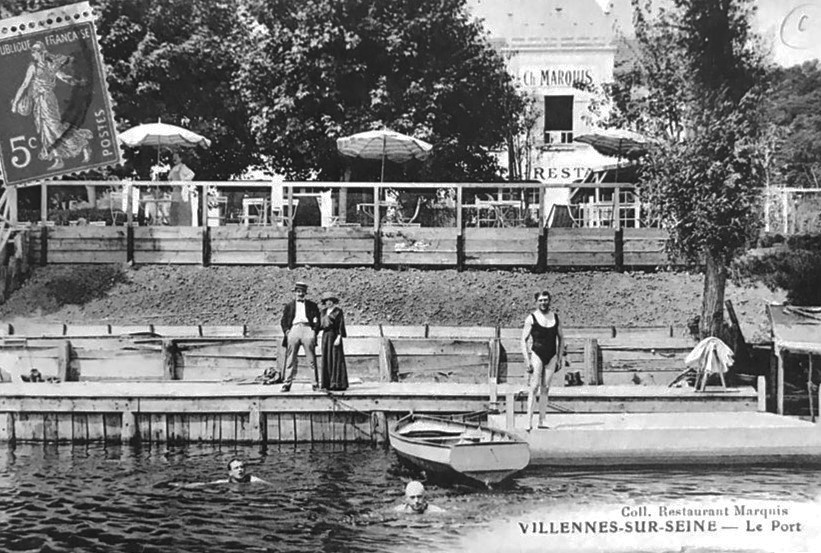

Le restaurant disposait d'un "port", où les clients pouvaient s'embarquer pour pêcher ou ramer.

|

|

Divers propriétaires successifs

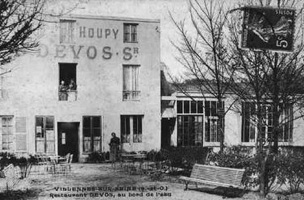

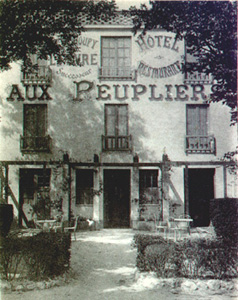

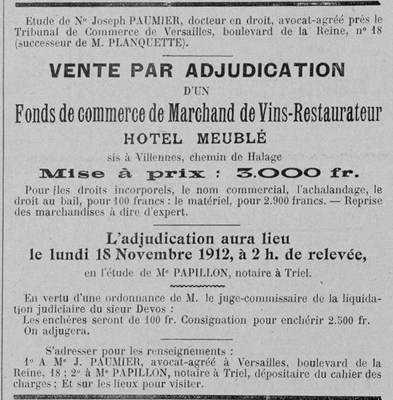

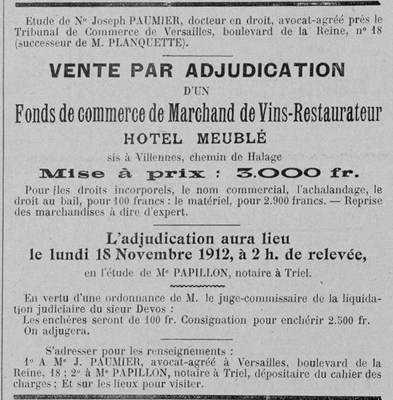

Après le décès de Jean Houpy, sa veuve a confié l'exploitation de l'établissement à M. Devos ; un propriétaire suivant lui a donné le nom "Aux Peupliers".

|

|

|

Suite à sa liquidation judiciaire, le fonds de commerce a été vendu par adjudication, en novembre 1912. |

La liste des propriétaires suivants est connue, grâce aux déclarations de débits de boisson :

| 1923 | Louis Fèvre |

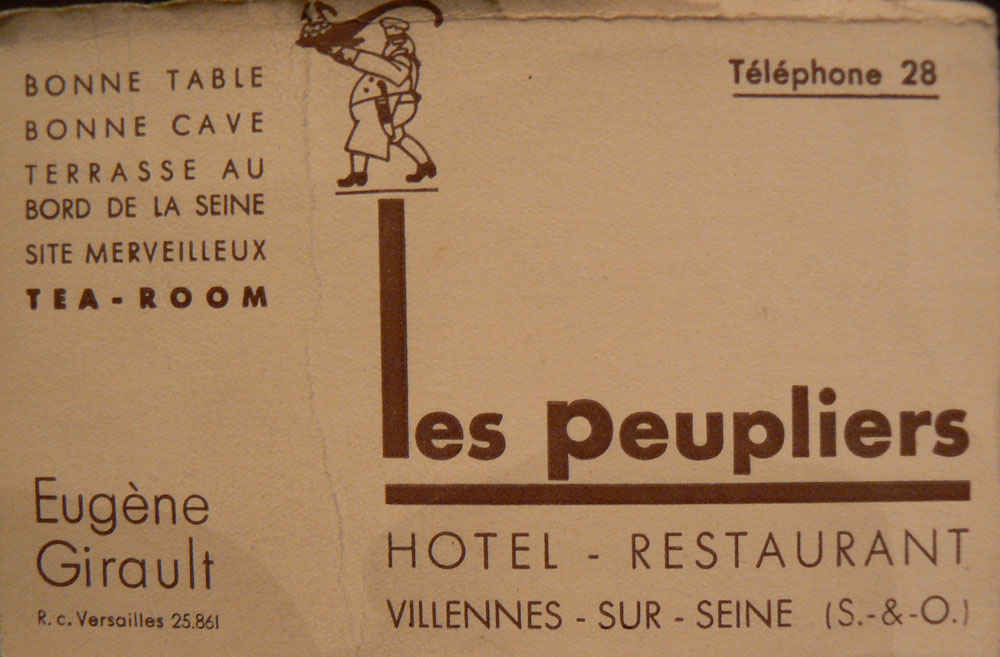

| 1928 | Léon Didier |

| 1933 | Eugène Girault |

| 1938 | Georges Dutois |

| 1945 | Louis Corsaletti |

| 1948 | Justin Jourde |

Albert Marquet sur les rives villennoises de la Seine

|

Artiste-peintre très attiré par les paysages de notre fleuve, il avait loué une maison dans l’Île de Villennes pendant les mois d’août et de septembre 1910 : la villa Les Cytises. |

|

Il y était, le premier mois, en compagnie d’Henri Manguin, son ami depuis leur passage par l'atelier de Gustave Moreau à l'École des Beaux-Arts. En septembre, il a eu la visite d’Othon Friesz, peintre qualifié de fauve baroque, qui avait suivi le même parcours de formation que lui, en quittant l’École des Beaux-Arts pour perfectionner ses techniques, en copiant des tableaux du musée du Louvre. Ils ont fait des balades en barque, emportant leur matériel de peinture. Parfois, Albert Marquet était accompagné par une femme, vraisemblablement sa compagne et modèle, qui, lorsque le soleil tapait fort, s’abritait sous un grand chapeau. Revenu l’année suivante à Villennes, il a réalisé deux tableaux, depuis la rive de l'Île de Platais, représentant le restaurant Les Peupliers et les arbres qui lui avaient donné son nom. |

|

|

Cliquez sur le bouton "Vidéo" pour voir des photos d'autres tableaux qu'Albert Marquet a peints sur les bords de la Seine, à Villennes ! |

|

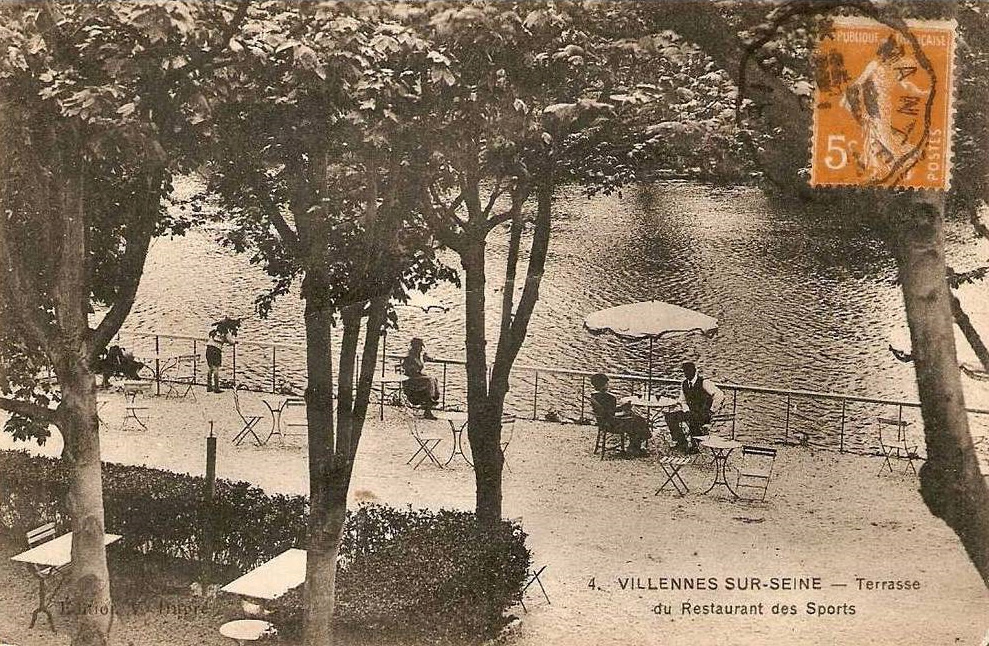

Le Restaurant des Sports

|

Vers 1925, l'établissement avait pris ce nom, préfigurant l'arrivée d'un propriétaire sportif. Cliquez sur l'image, pour en voir d'autres. |

|

|

|

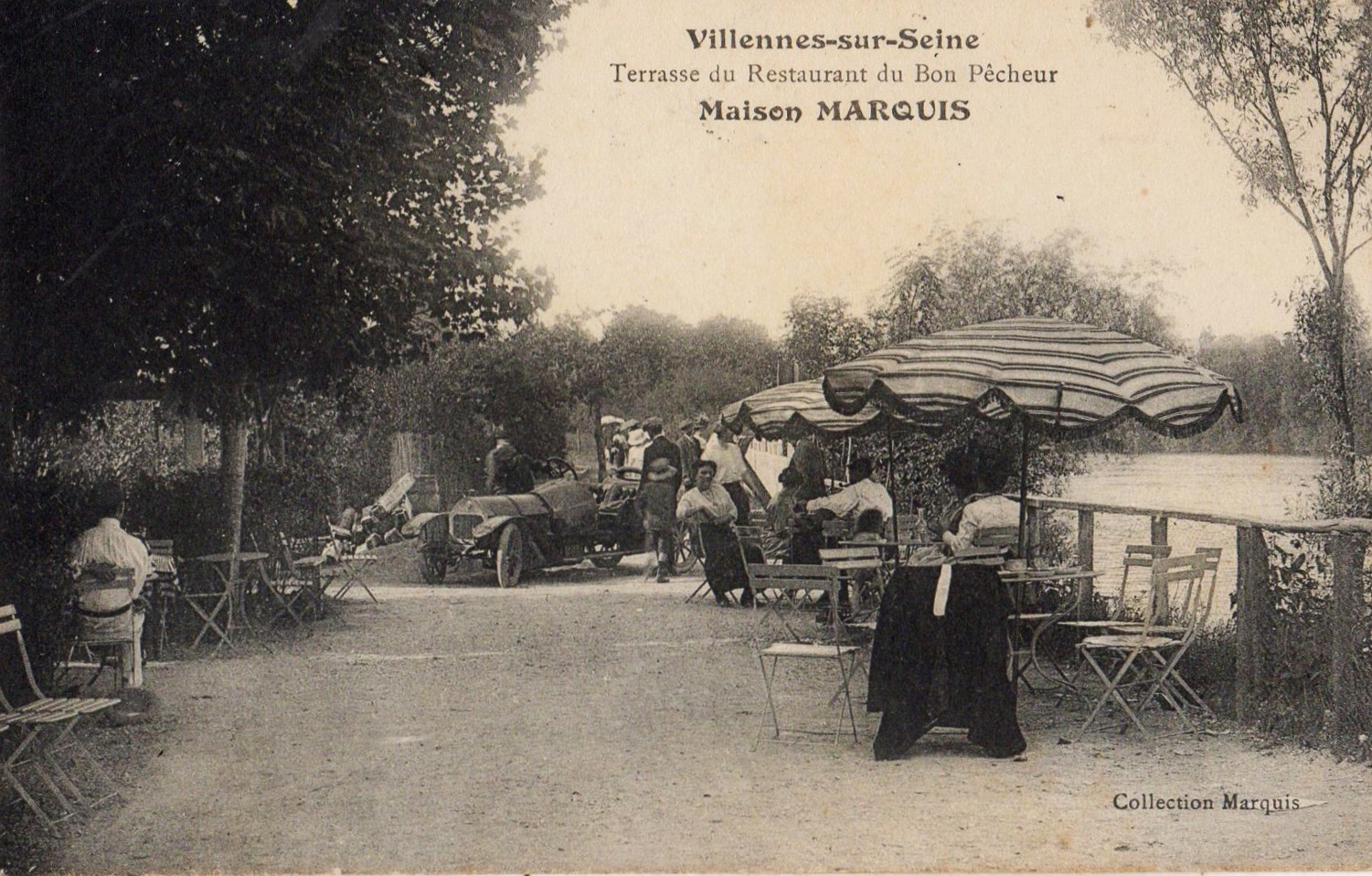

Le Restaurant Marquis

Le restaurant a été, également, exploité sous le nom d'un autre propriétaire, qui ne semble pas être resté longtemps.

|

|

Le restaurant "Pet de nonne"

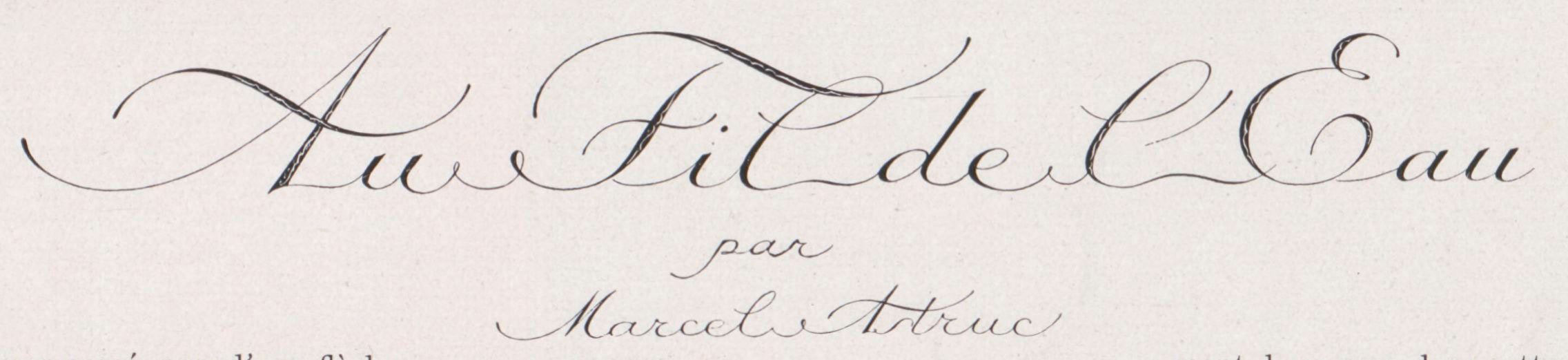

Le dessert constitué d'une pâte à choux frite et saupoudrée de sucre était-il une des spécialités de ce restaurant villennois en 1927 ? Son nom, qui a été aussi celui d'un restaurant parisien, lui avait été donné, lorsqu'a été publié le 1er août dans la revue Vogue, un article dont voici un extrait.

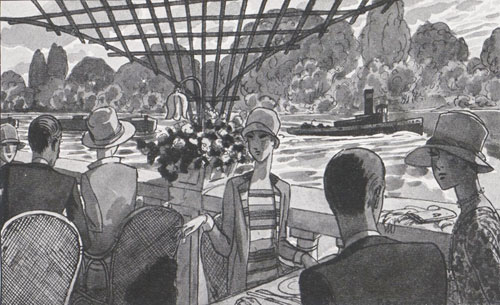

Poussons au-delà de Saint-Germain, et allons dîner à Villennes dans les auberges du bord de l'eau, ou plutôt allons-y déjeuner, pour voir la Seine sous un autre jour, ou plus simplement sous le jour tout court. Deux restaurants pour le moins vous y offrent, l'un et l'autre strictement sur le rivage, leurs terrasses juxtaposées, car dans ces sortes d'endroits favorisés du promeneur dominical, les hôtelleries vont souvent par deux : le jazz de l'une pourrait facilement faire danser les dîneurs de l'autre, mais celle-ci mourrait plutôt que de devoir quoi que ce soit à sa voisine, et de ne pas avoir le sien propre, ce qui fait qu'en définitive on ne peut danser nulle part. L'un de ces restaurants s'appelle "La Pergola" l'autre "Le Pet de Nonne". Ici et là, on est fort bien traité sous des guirlandes de fleurs qui rappellent les repas de la Décadence Romaine, et l'on voit de sa table le fleuve coulant à vos pieds et qui porte allègrement sur son dos toutes les petites barques des pêcheurs d'où partent des bouts de fil dans tous les sens. Parfois un vapeur passe, tirant fièrement par un câble qu'on ne voit pas toute une théorie de péniches extrêmement espacées les unes des autres. Elles fendent l'eau de leur étrave peinte de bandes vertes ou couleur de minium ; à leur poupe elles montrent une belle étoile blanche et portent le marinier de la barre, qui dirige le bateau avec ses reins. Gaîté de ces paysages fluides et toujours renouvelés !

Après le déjeuner, l'hôte, mis en confiance par quelques paroles amicales, vous emmène voir dans son établissement la cheminée spéciale livrée toute montée par le constructeur avec son jeu de broches établies pour faire rôtir ensemble trente poulets, et indispensable à toute hostellerie qui se respecte. Nous serions curieux de connaître l'avis de la volaille en général sur l'opportunité de cette résurrection des auberges Louis XIII.

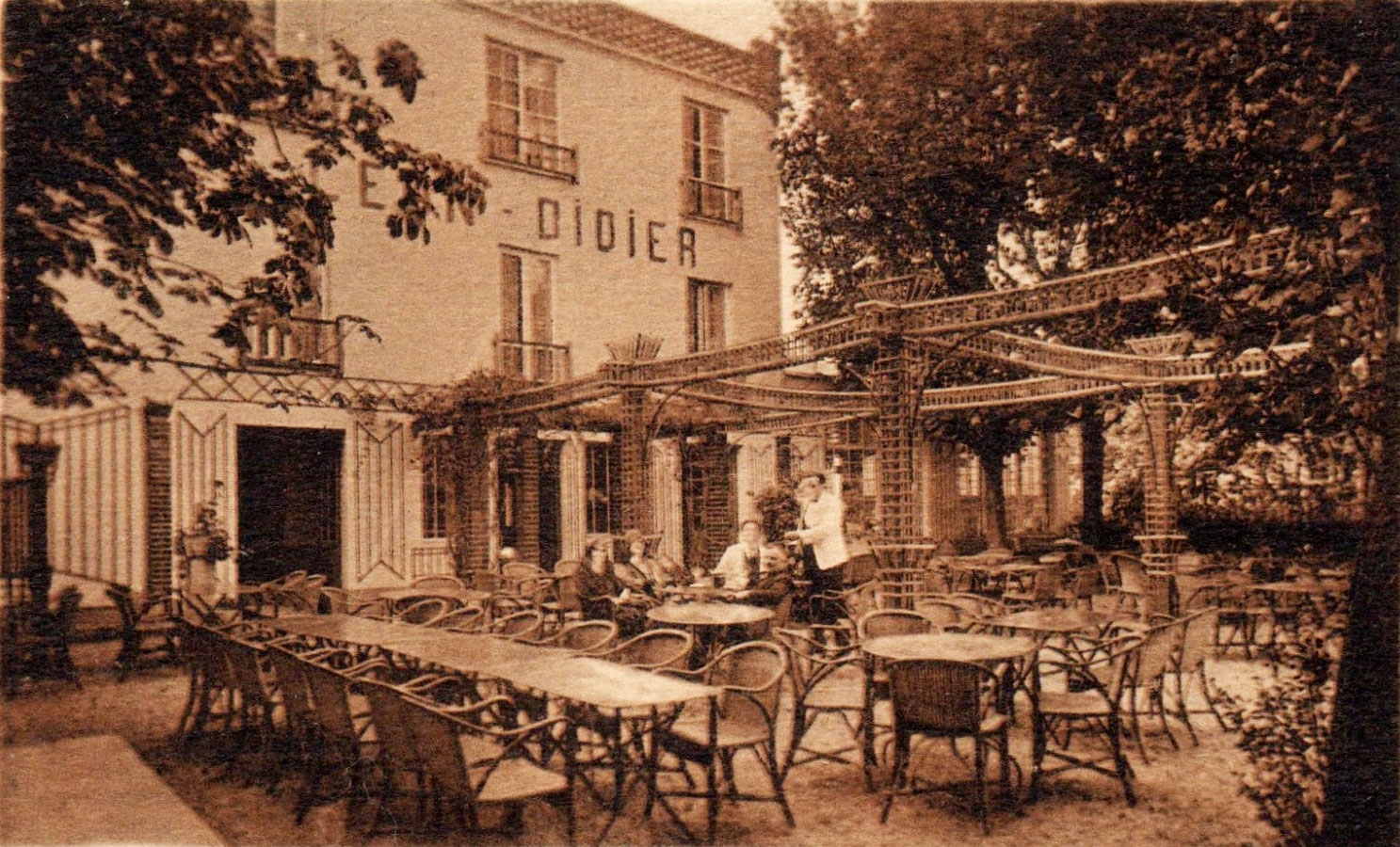

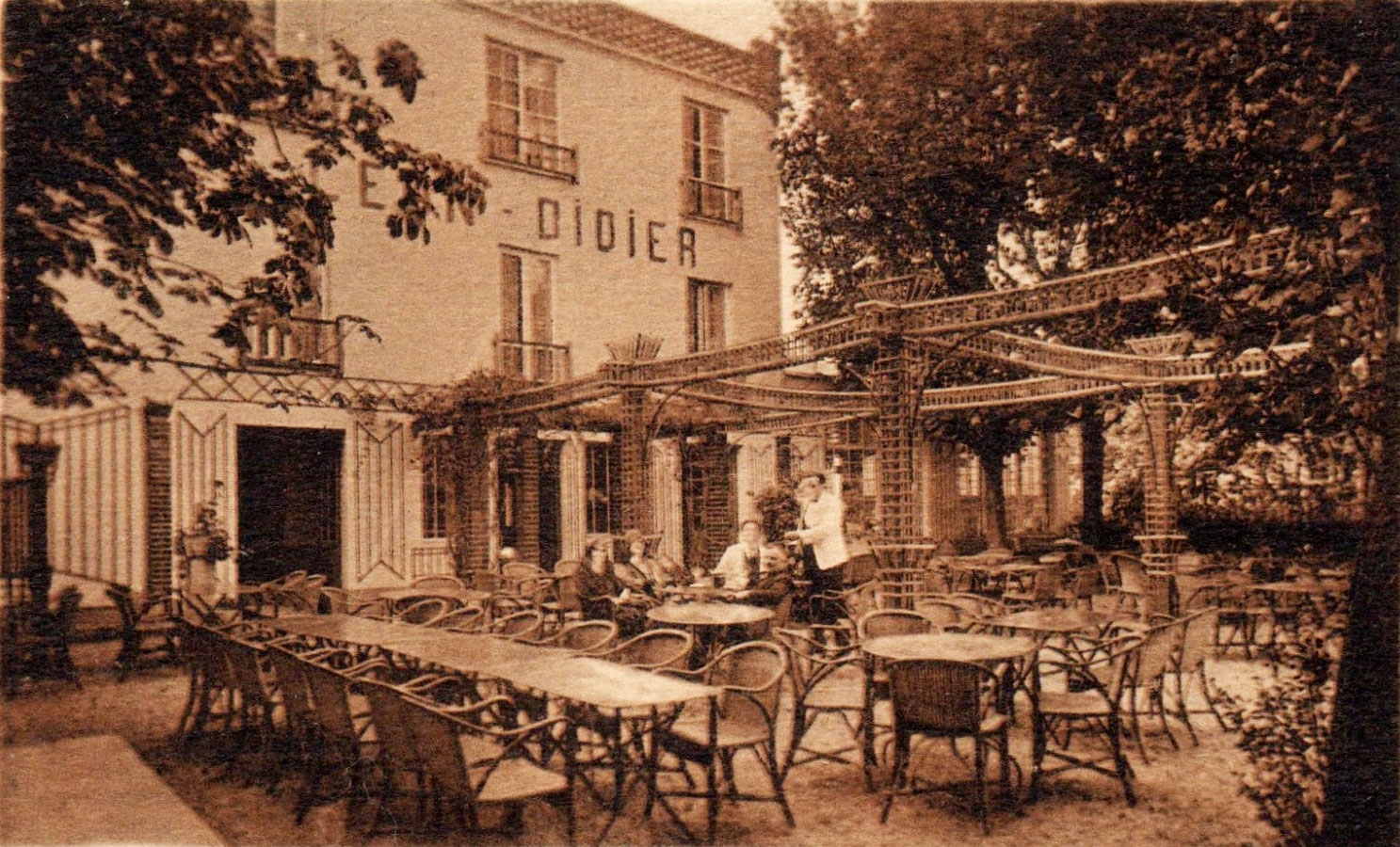

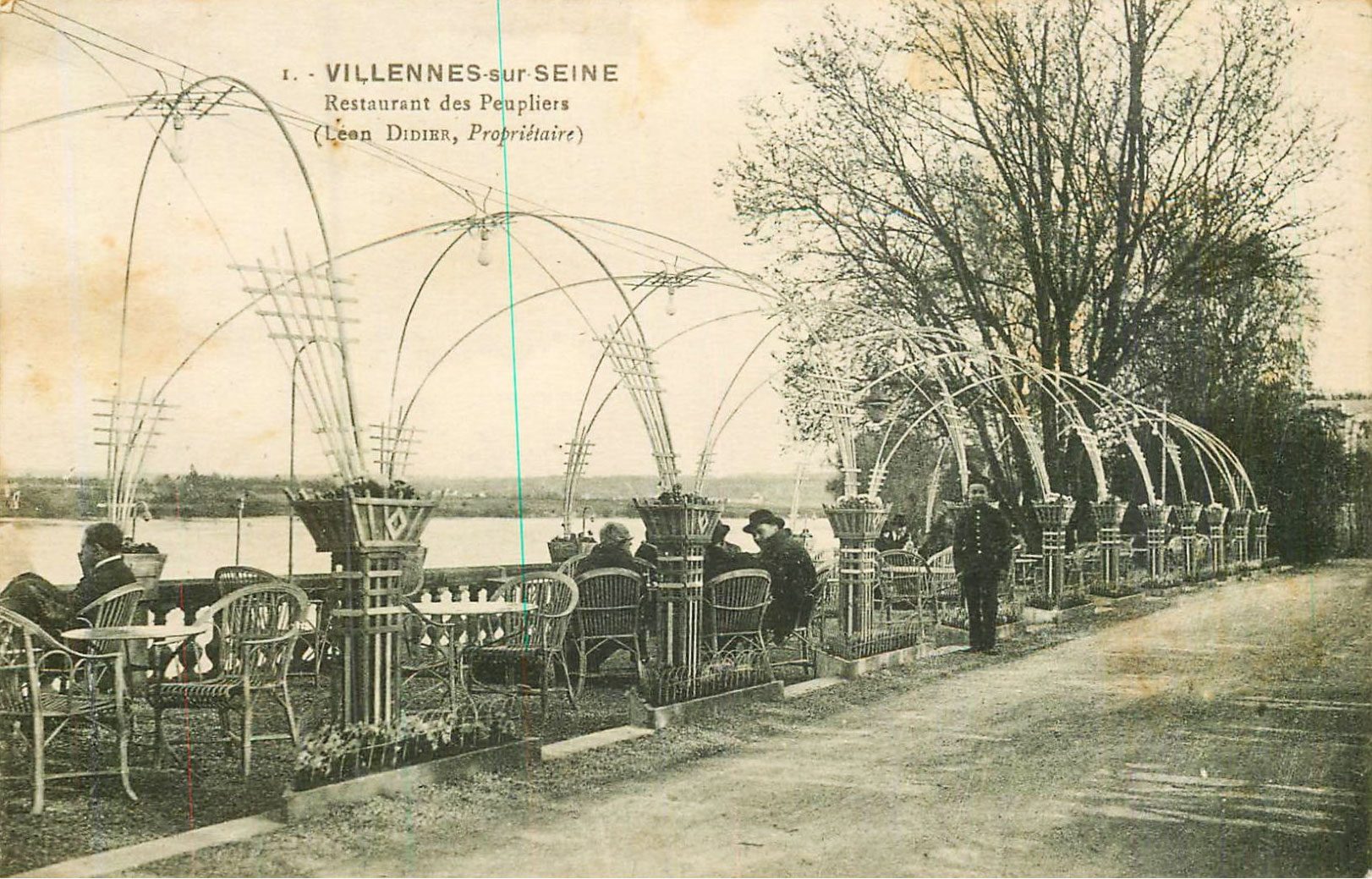

Le restaurant de Léon Didier

|

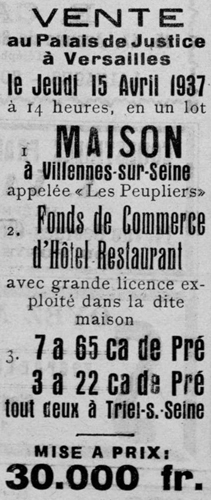

Suite à sa liquidation judiciaire, le fonds de commerce a été vendu par adjudication, en novembre 1912. Des précisions nous sont apportées par les déclarations d'ouverture de débit de boissons : - Léon Didier a acquis le restaurant avec la Veuve Lamaille en décembre 1928 (nous verrons plus loin qu'il le dirigeait déjà en 1921). - Il a été exploité par Georges Pastorelli, lorsque Georges Dutois l'a repris, le 15 avril 1937 ; celui-ci a alors confié la gérance à Blanche Madeleine Douillard, qui était l'épouse du précédent propriétaire. |

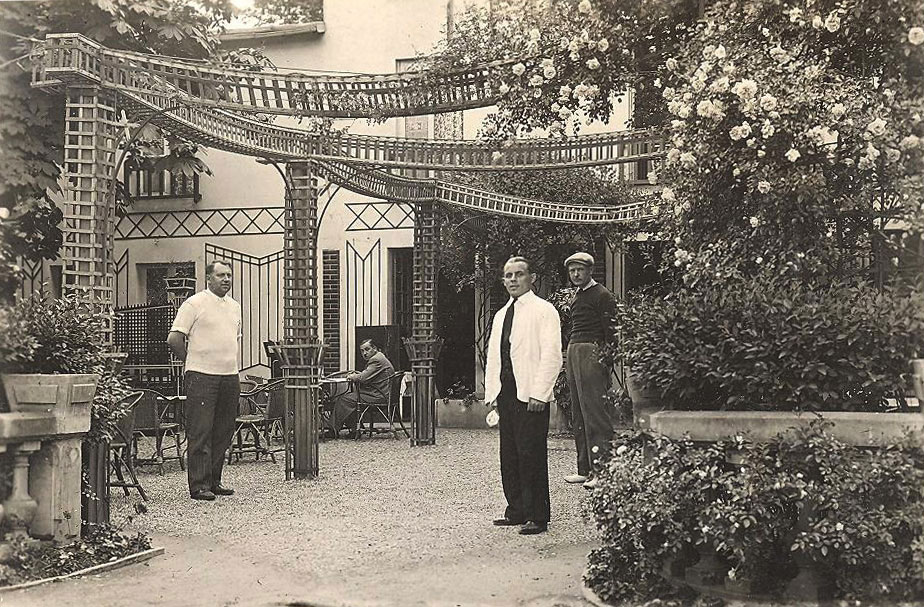

La terrasse, située sous des arbres (autres que des peupliers), et la balustrade la séparant du chemin existaient déjà en 1920.

|

|

Vers 1930, Léon Didier y a installé une pergola et a aménagé l'autre terrasse, située en bordure de la Seine, où les clients étaient auparavant abrités du soleil par des parasols.

|

|

|

|

|

En avril 1937, le restaurant a été, de nouveau, mis en vente aux enchères comme l'a annoncé le journal Chronique Versaillaise

Les Villennois les plus anciens se rappellent encore les repas pris chez M. et Mme Jourde. Certains y ont même fêté, en famille, leur mariage. |

|

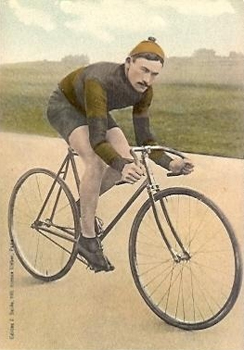

Le champion cycliste des Peupliers

Un petit Deauville

[...] Les restaurants sont sur une hauteur. Chacun d'eux a sa terrasse, d'où on voit le fleuve et tout ce qui y passe ou s'y passe. Il y a les baigneurs, les pêcheurs, les baigneuses jolies et court vêtues, tout comme à Deauville, je vous dis ; puis, il y a les petits bateaux, qui vont et viennent, et les gros, qui, sans discontinuer, montent à Paris. On a devant soi les îles ; mais, par une échappée, on aperçoit une plaine immense bornée à l'horizon par de grands bois. Il fait bon s'attarder là, le matin et le soir, à l'heure des apéritifs ou du café et des liqueurs.

Je voulais déjeuner dans le bon endroit. Je cherchais. Une file d'autos me mit sur la voie. J'arrivai à une terrasse où, sous des parasols, devant des verres multicolores, des personnes étaient assises ; elles étaient fort élégantes et me semblaient avoir commandé un menu fort appréciable. Je pensai : voilà le bon endroit. A travers des marronniers, longeant des tables déjà dressées, je me dirige vers l'établissement.

J'accoste le directeur :

- Chez qui suis-je ici, je vous prie ?

- Chez Didier.

- Didier ?

- Léon Didier. Vous ne le connaissez pas ?

- Non, avouai-je, tout confus.

Nous autres journalistes, quand nous n'avons pas une spécialité, nous ne savons rien de rien. Léon Didier, gagnant du Grand Prix d'Auteuil en 1917 et en 1918, champion de France du demi-fond derrière motocyclettes en 1920.

Je fus tenté de tirer mon chapeau. Le directeur paraissait si fier du patron et si brave homme que je renonçai à la plaisanterie.

Et j'appris que Léon Didier, l'une de nos gloires sportives, s'était, en décembre dernier, disposant de quelques économies, improvisé hôtelier.

Pourquoi pas ? Carpentier rougit-il de vendre de la batterie de cuisine, et en aluminium ?

Toujours est-il que Léon Didier s'est montré à la hauteur de sa tâche. Pour la clientèle select qu'il recherche, parce qu'elle a ses préférences, il a transformé du tout au tout la maison de son prédécesseur. Vous qui avez vu le patelin, vous ne le reconnaîtriez pas. Des gens très bien y fréquentent, et des gens riches. J'ai vu un monsieur et une dame, venus en une belle Renault, se faire servir, entre autres choses, un poulet à l'ivoire et une bouteille de Champagne grande marque ; ferait-on mieux à Deauville ?

Je vous jure que je ne fais ici aucune réclame pour Léon Didier, champion de France du demi-fond derrière motocyclettes et hôtelier ; mais, parti à la campagne pour y découvrir quelque chose, je dis ce que j'ai vu. Tous les restaurants du lieu se valent peut-être ; ils sont, en tout cas, également bien placés.Oh ! mon délicieux petit coin de terre, ce n'est pas Deauville ! M. Contuché ne peut être partout Mais on y villégiature entre gens du dernier bateau. Mettons que c'est un petit Deauville. Et mon petit Deauville, vous l'aviez deviné, c'est Villennes-sur-Seine. Je n'ai pas perdu mon dimanche !

Edmond Lainé

Le Gaulois, 18/7/21

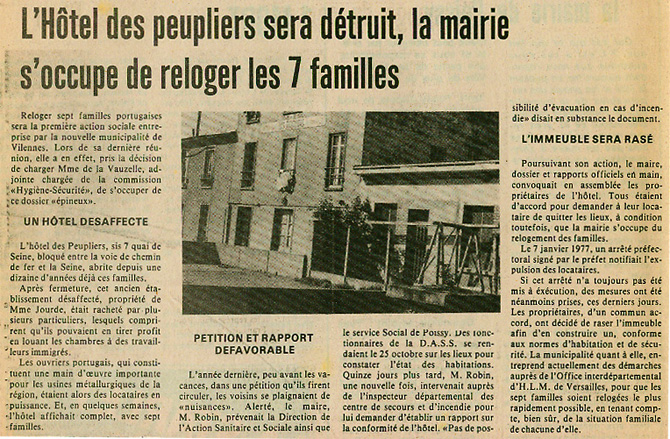

Le logement de familles immigrées

Après la fermeture du restaurant, plusieurs personnes l'ont acheté, vers 1967, pour louer ses chambres à des familles immigrées, la plupart portugaises.

Dix ans plus tard, l'état insalubre des lieux a conduit la municipalité et la préfecture à faire expulser les locataires, en les relogeant. Cet article, publié le 13 avril 1977, dans Le Courrier des Yvelines a annoncé la démolition de l'hôtel-restaurant.

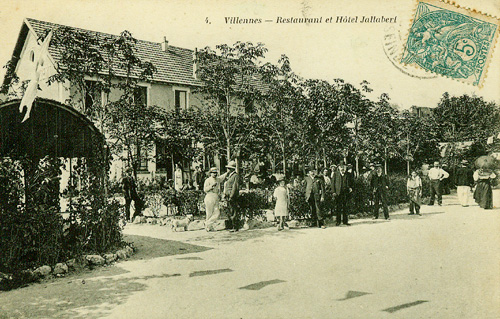

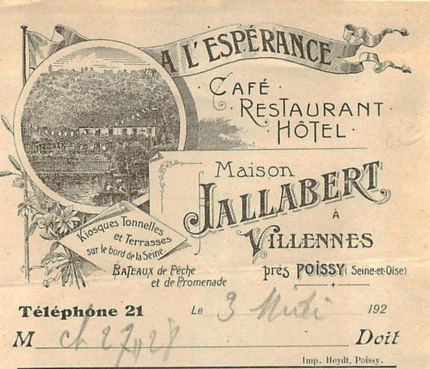

Le restaurant Jallabert / La Pergola

La tranquille auberge

Henri Roux a acquis en 1903 deux parcelles, situées en bordure du chemin du bord de la Seine, juste avant le restaurant Houpy. Il y a construit une maison, où il a installé un café-restaurant. Un autre petit bâtiment comprenait une écurie, une remise et une chambre (vraisemblablement celle d'un employé, qui était peut-être un cocher chargé de transporter les clients entre la gare de Villennes et le restaurant).

Les clients pouvaient y louer des bateaux pour la pêche et des promenades sur la Seine. Les enfants pouvaient y jouer à la balançoire.

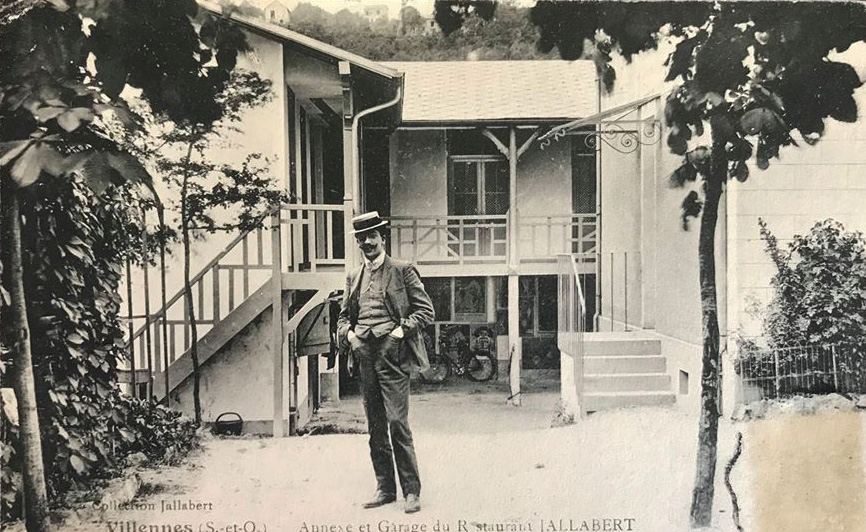

Le restaurant de Louis Jallabert

En 1913, Louis Jallabert a acheté l'établissement ainsi qu'un terrain appartenant depuis 1908 à Louis Cacherat.

|

|

Les terrains se trouvaient en face de l'Île de Platais, où il a acquis également une parcelle, ainsi qu'une autre l'année suivante.

|

L'hôtel-restaurant, particulièrement bien situé, attirait des clients de plus en plus nombreux. |

|

|

|

L'adepte de la petite reine

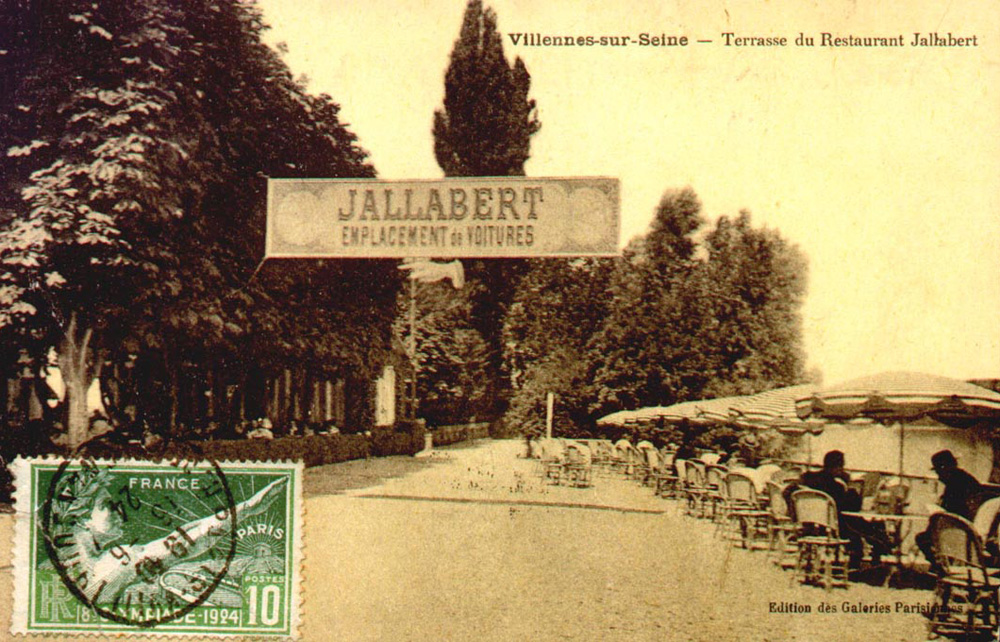

Les deux terrasses et le port

Une terrasse était ombragée par des marronniers.

Louis Jallabert l'a complétée, en bordure de la Seine, par une autre qui s'est couverte de parasols.

|

|

Les Parisiens utilisaient de plus en plus leur propre véhicule pour venir à Villennes. |

Louis Jallabert a dû organiser un parking (emplacement de voitures). |

|

La Maison Jallabert était, également nommée "A l'Espérance". |

|

Le "port d'abordage" permettait d'accéder au restaurant par la Seine ou de s'embarquer pour ramer sur le petit bras du fleuve. |

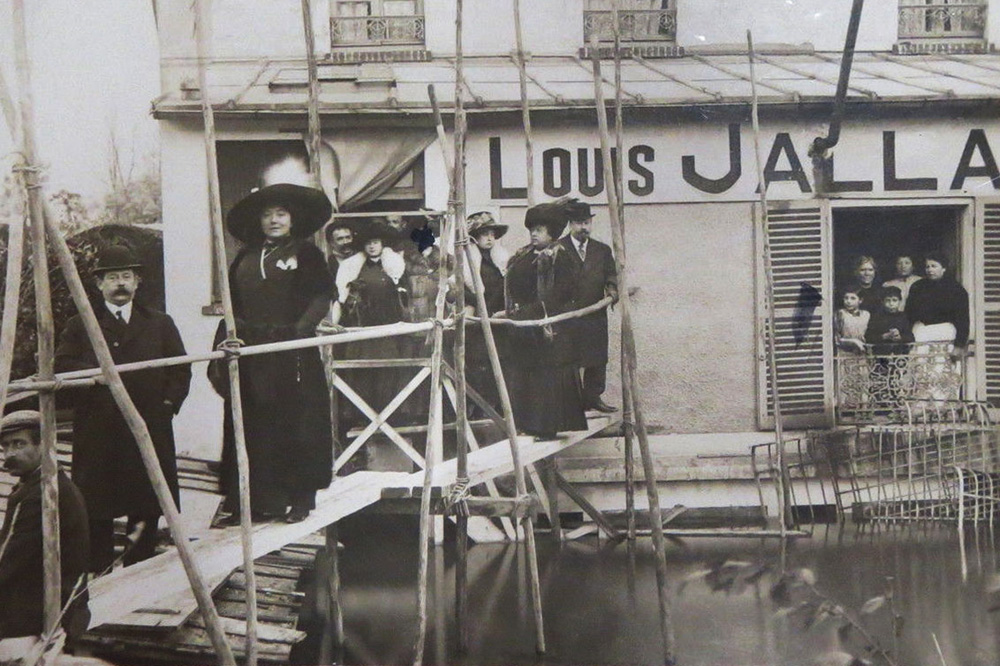

Comme tous les établissements situés au bord de la Seine, il a subi plusieurs inondations, tout particulièrement celle de janvier 1910.

|

|

Louis Jallabert a quitté bientôt la Seine pour la forêt de Saint-Germain-en-Laye ; il y a exploité, à partir de 1926, le restaurant de la Croix de Noailles, qu'il avait créé dans un ancien pavillon de chasse.

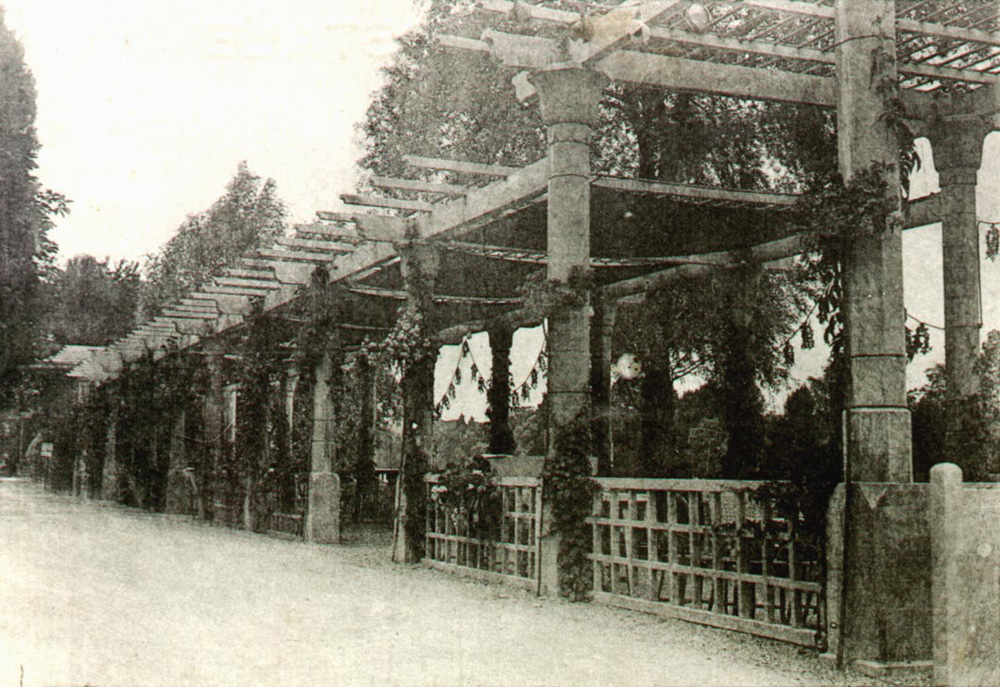

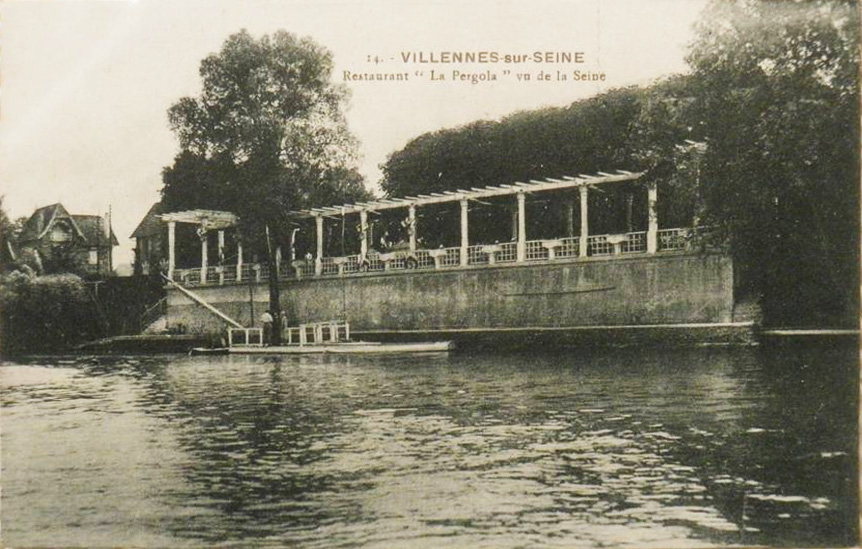

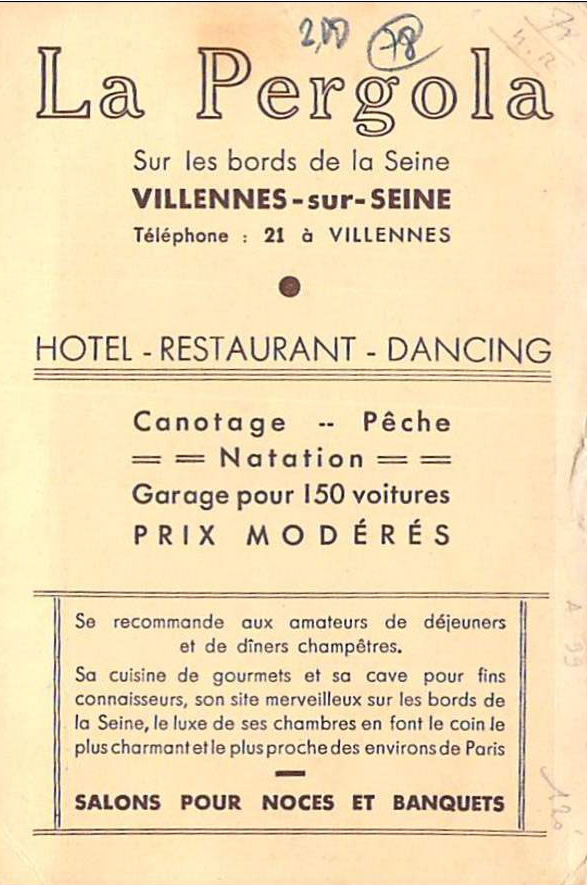

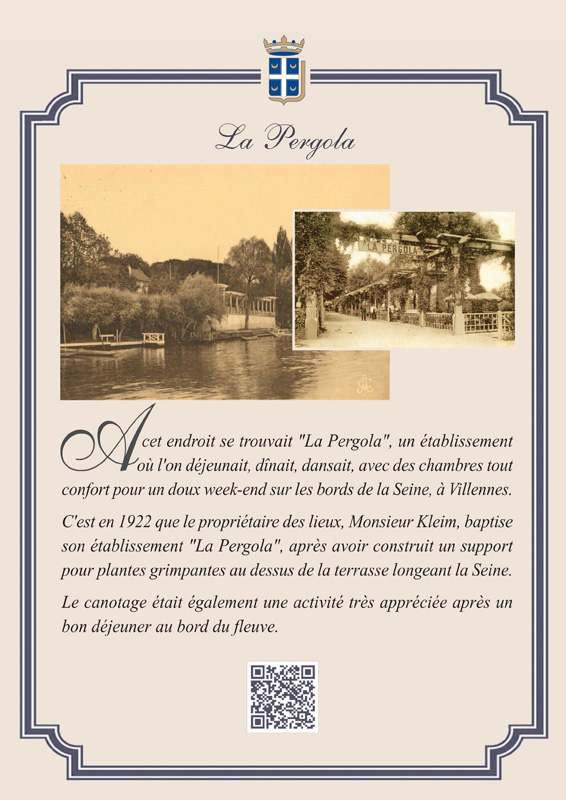

Une pergola pour l'ombrage et pour l'enseigne

En 1922, l'hôtel-restaurant appartenait à M. Kleim. Le propriétaire a baptisé son établissement "La Pergola" après avoir construit un support pour plantes grimpantes au dessus de la terrasse longeant la Seine.

Il a été acheté en avril 1925 par M. Fies, citoyen français né à Rome en 1890, qui avait le titre d'Administrateur délégué ; il en a confié la gestion à M. Lautrette.

|

De nombreuses cartes postales de l'époque représentent cet élément caractéristique du restaurant. |

Les clients pouvaient prendre leur repas à l'ombre de la pergola, puis danser sur la musique d'un orchestre ou faire du canotage sur la Seine.

|

|

|

|

Voici un extrait d'un article, signé Charles-François, publié en septembre 1928 par La Semaine à Paris. Relatant une fin d'après-midi et une soirée à Villennes après une balade dans la forêt de Saint-Germain et le long de la Seine depuis Poissy, il conseillait le restaurant "La Pergola", dont il donnait le menu.

Je vous conseille d'arriver à Villennes vers 5 h. ou 5 h. et demie. Vous irez prendre une boisson glacée à la Pergola et, accoudé à la rampe, regarderez les canots évoluer sur la Seine où vous admirerez le paysage qui est fort beau. La Pergola elle-même est un endroit charmant. Le temps s'écoulera là pour vous sans que vous vous en avisiez. Vous dînerez vers 7 heures ou 7 heures et demie et vous apprécierez le menu. Voici par exemple celui du prix fixe à quarante francs que l'on m'a servi l'autre jour :

Petite marmite

ou

Potage aux poireaux et pommes

Langouste sauce mayonnaise

ou

Friture de la Seine

Poulet de Houdan rôti

ou

Longe de veau bourgeoise

Pommes château

Salade de saison

Petits pois à l'étuvée

Coupe glacée, Melba

DessertMais une énumération ne dit rien. Ce qui convient davantage, c'est de noter la qualité des mets. Elle était véritablement excellente. Un jazz jouait dans le jardin et ceux à qui le coeur en disait pouvalent danser. D'autres dîneurs préféralent regarder le crépuscule sur la Seine.

L'activité a continué jusqu'à la guerre

En 1926, l'établissement est devenu la propriété de la société "La Pergola", dont le siège y était situé et dont le capital était de 700 000 F lors de sa liquidation en septembre 1942. La société a alors été vendue à un restaurateur parisien, Elie Pierre Lavergne (officier de la Légion d'honneur, décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre) et à son épouse Suzanne Cécile Manoury, demeurant Faubourg St Martin.

L'OCCASION DES DRAGS, "la Pergola", à Villennes-sur-Seine, prévient son aimable clientèle qu'il y aura aujourd'hui un grand dîner de gala suivi du jazz. A 9 h. 30 seront tirés les numéros des tables qui auront droit à un cadeau : robe, chaussures, sac, provenant des meilleures maisons. Prix du dîner 35 francs. Retenez votre table. Téléphone 21.

Le Matin, 25/6/1926

Le Prix des Drags était une course hippique de steeple-chase, qui se déroule, encore de nos jours, au mois de juin sur l'hippodrome d'Auteuil.

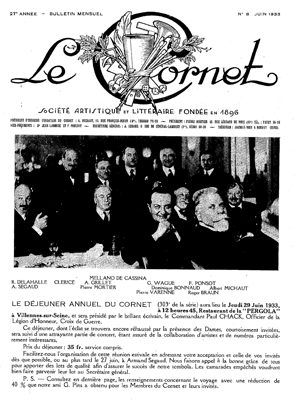

Une société artistique et littéraire, fondée en 1896, nommée "Le Cornet, a choisi La Pergola pour son déjeuner annuel en juin 1933. |

|

|

La société a été acquise en mai 1958 par La Société d'Exploitation Hotelière, créée 10 ans plus tôt par Charles et Robert Schmidt, avec pour objet "la création, la vente, l'exploitation et la vente de tous commerces de cafés, restaurants, hôtels et dancings et généralement toutes activités se rapportant aux dits commerces". Leur but était-il de faire une plus-value en revendant le restaurant ? En fait, les terrains et les bâtiments ont été divisés et vendus ; une partie, appartenant à six copropriétaires, sera acquise par la commune de Villennes en avril 1982. |

Seuls quelques vestiges de la pergola, envahis par la végétation, ont rappelé, jusque dans les années 2020, que ce lieu avait été autrefois renommé et très fréquenté.

|

|

|

En octobre 2012, la municipalité a annoncé un projet de restaurer la pergola. Toutefois, une autre équipe municipale l'a fait démolir quelques années après. Seul un panneau de la signalétique patrimoniale rappelle le restaurant qui animait la rive de la Seine. |

|

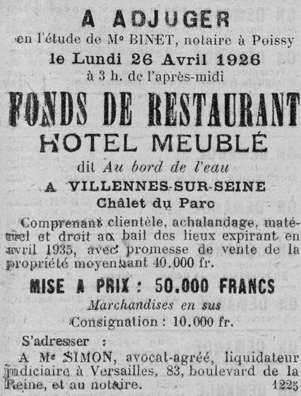

Le restaurant du bout du Parc / Chalet du Parc /

Restaurant du Petit Parc / Restaurant Perche

Le tailleur de Tchernobyl est devenu restaurateur

|

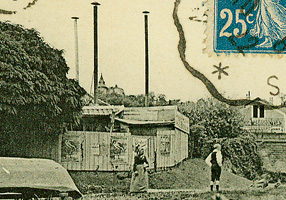

L'établissement a été créé en 1901, sous le nom de Restaurant du Bout du Parc, à l'extrémité du chemin de Seine, en cours de lotissement, qui est devenu le sentier du Bord de l'eau. Il se situait, en effet, entre le chemin de fer et la Seine au bout de l'ancien parc du château. |

|

Son fondateur était Aron Faktorowitz, né vers 1849 à Zernobille (Russie), naturalisé français en 1892. En mars 1898, lors de la déclaration de son intention d'ouvrir un café-restaurant dans une maison dont il était propriétaire, il résidait à Paris ; il exerçait la profession de tailleur qu'il a conservée tout en devenant restaurateur. Il a acquis une partie du terrain des voisins, Auguste Louis Philippe de Saint Germain et son épouse.

Il a fait construire un autre bâtiment sur un terrain proche, situé de nos jours sur le quai de Seine. Cette maison a été acquise en 1907 par le fils d'Auguste Jacques de Saint Germain, ingénieur chimiste à Paris. Après le décès, en 1897, de son père qui avait acheté depuis 1882 plusieurs autres propriétés de Villennes, où il résidait, il a poursuivi ses acquisitions. La famille s'était implantée entre la rue de Médan, la rue de Neauphle et la rue des Ecoles ; il a acheté notamment la maison Les Pigeons et l'ancienne geôle, avant de construire la villa "Buissonnière", en face, sur un terrain de l'ancien parc du château.

|

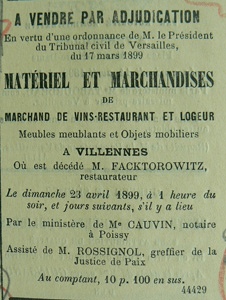

Aron Faktorowitz n'exploita pas longtemps son restaurant, y décédant à la fin du mois de novembre 1898. Une vente aux enchères du matériel et les marchandises de l'établissement a lieu, trois mois plus tard. Le matériel ayant très peu servi, des restaurateurs de VIllennes (MM. Houpy et Cosneau) et de Médan (M. Leclerc) ont acheté de nombreux lots. Des familles d'agriculteurs, d'artisans et de notables de Villennes et des environs, des propriétaires de villas (de Saint Germain, Jolibois, ...) se sont partagé le mobilier, la vaisselle et de nombreux ustensiles ainsi que les vins et les liqueurs, dont huit litres d'absinthe en fûts. Mme Parvery a acquis notamment une lessiveuse, une échelle et huit litres de sirops (groseille, cerise, cassis). Trois porte-vélocipèdes, douze bateaux de pêche et une norvégienne ont également été vendus. |

|

La veuve de Philippe de Saint Germain a acquis le restaurant pour le revendre, en 1900, à Antoine Jean Baptiste Ballivet, qui possédait une maison au lieudit "La Nourrée". Se faisant appeler Anthony, il était photographe à Paris.

L'acte de vente et celui de l'hypothèque consentie en garantie du prêt que consentit alors un ancien négociant de Boulogne sur Seine, Hippolyte Wintzer, donnent une description du restaurant :

Un bâtiment à usage de restaurant, marchand de vins, logeur, élevé sur caves d'un rez-de-chaussée comprenant une salle de débit, une cuisine, quatre petites chambres à coucher, water-closets, grenier perdu au dessus couvert en tuiles. Autre bâtiment à côté élevé d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Cour et jardin.

Deux ans plus tard, Anthony Ballivet a construit une annexe sur un terrain des Prés Blondeau (actuellement, quai de Seine).

La famille Perche gérait, ensuite, l'hôtel-restaurant

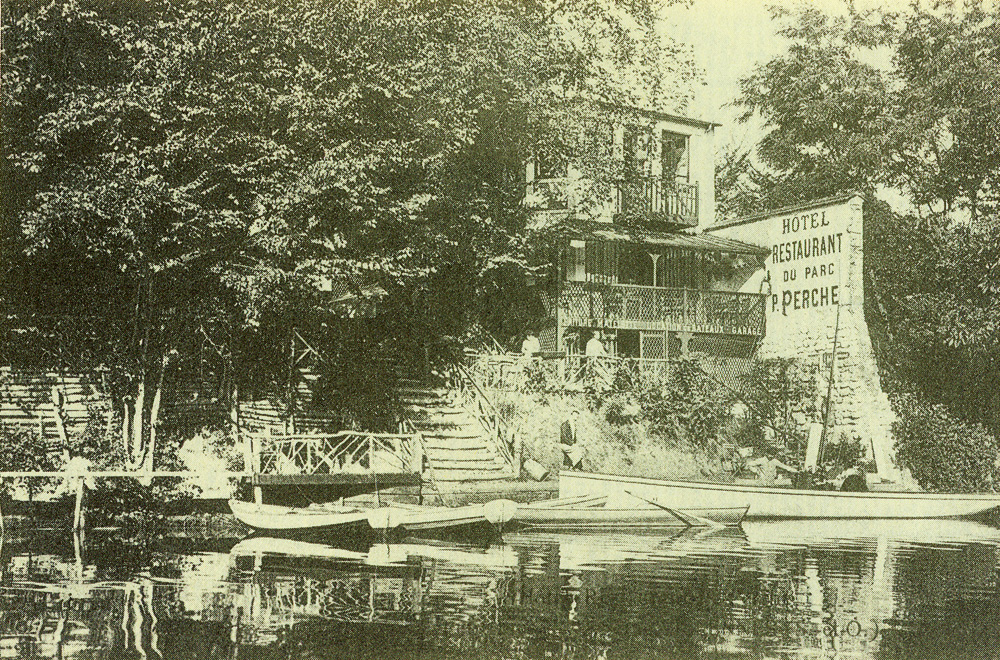

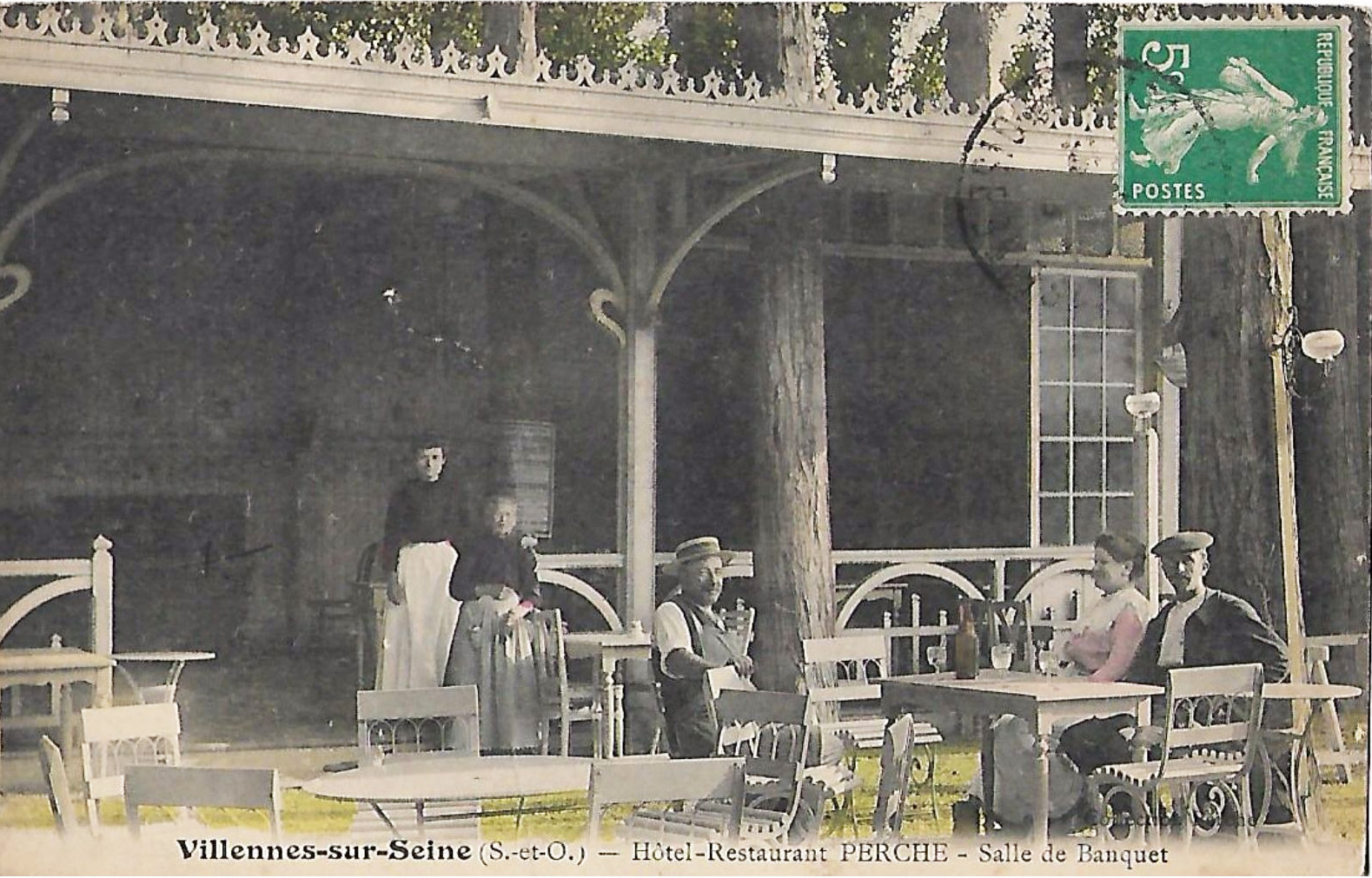

La propriétaire a confié la gérance du Restaurant du Parc à la famille Perche. Son nom est parvenu jusqu'à nous grâce à plusieurs cartes postales éditées à cette époque, dont certaines à son initiative.

|

Le nom de P. Perche, était alors inscrit sur l'extrémité du mur du parc. En 1911, Louis Perche, né en 1872 à Paris, son épouse Gilberte, leur fils Gilbert, sa mère Cécile et une femme de chambre habitaient l'hôtel-restaurant. Joseph Perche, né à Villennes en 1868, vraisemblablement son frère, résidait alors avenue du Parc (actuelle avenue Foch). |

|

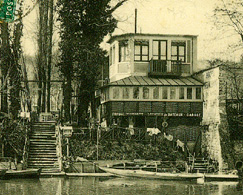

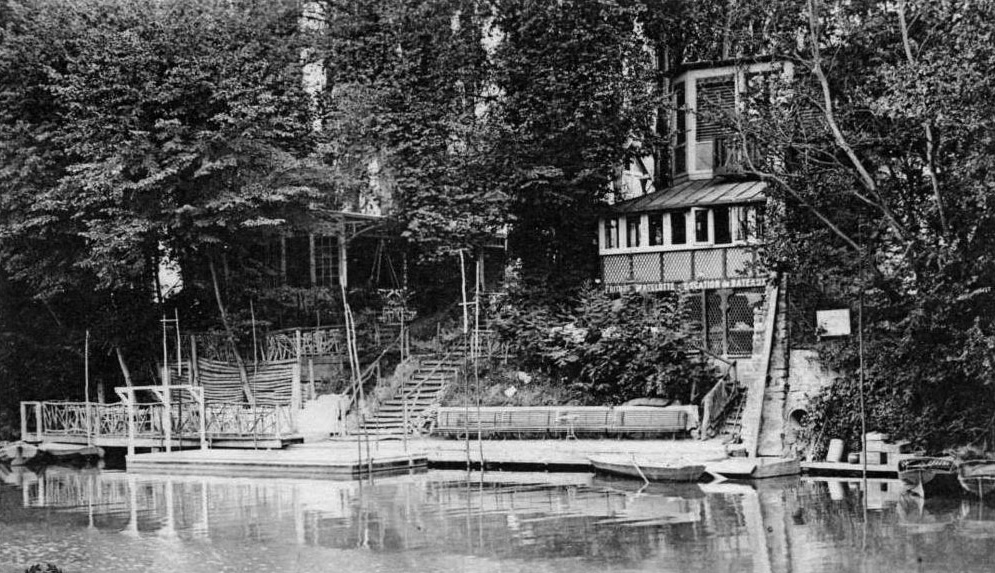

Le restaurant était adossé au mur qui délimitait le parc du château. Un port, permettant l'accès par la Seine, avait été aménagé. |

|

L'établissement disposait de deux terrasses, l'une couverte, ouverte vers la Seine, l'autre à l'ombre des arbres.

|

|

|

|

En janvier 1910, on ne pouvait atteindre l'hôtel-restaurant, de tous côtés, qu'au moyen d'une barque. |

|

Les membres de la fanfare de Villennes allaient parfois se restaurer ou prendre des consommations au Café-Restaurant du Parc. |

L'en-tête de l'une de ses factures nous informe que P. Perche possédait alors un autre établissement à Paris, rue d'Aboukir. |

La veuve du propriétaire photographe a repris l'exploitation

de l'hôtel-restaurant

Après le décès d'Antoine Ballivet à Paris en novembre 1915, son épouse Angèle Marie Pilliard (par ailleurs prénommée Blanche), née en novembre 1870 à Paris, a géré l'établissement, rebaptisé Chalet du Parc. En juin 1921, elle a déclaré son intention d'ouvrir "un hôtel pour pension de famille avec débit d'apéritifs et de vins spiritueux". L'année suivante, elle en est devenue propriétaire après liquidation-partage des biens de son époux entre elle et ses enfants.

Quatre personnes de la famille Ballivet ont été recensées en 1921 "au Bord de l'Eau" : Blanche Ballivet, également photographe, leur fils Antony Robert, né en 1904 à Paris, leur fille Marguerite, née à Paris en 1894, et l'époux de celle-ci, Paul Ferdinand Chaubet, artiste musicien, qui lui a donné sa nationalité belge (un photographe, qui sera actif à Ostende en 1940, signera "Antony" ses œuvres, telles que des portraits du peintre James Ensor ; il pourrait être le fils d'Antoine et de Blanche).

L'exploitation de l'établissement, alors appelé Restaurant du Petit Parc (la petite partie de l'ancien parc du château), a été poursuivie à partir de mars 1923 par Félicité Van Heuteuryk, née à Anderlecht en Belgique en 1879 ; elle avait " acquis le fonds de l'hôtel pension de famille".

|

|

Nous pouvons remarquer que la terrasse couverte avait été fermée.

|

Les rameurs qui passaient devant le restaurant sur la Seine, étaient informés qu'ils pouvaient y déguster, en friture ou en matelot[t]e, des poissons qui avaient été pêchés dans le fleuve ; les clients pouvaient également y louer des bateaux et garer leur véhicule. |

|

La vente du fonds de commerce de l'hôtel-restaurant a été annoncée en avril 1926 dans l'Echo de Versailles et de Seine-et-Oise. |

|

La dépendance de la villa Marie Isabelle

|

En 1928, l'hôtel-restaurant a été acheté par Numa Marie Georges Simon, négociant. Il était le nouveau propriétaire de la villa Marie Isabelle, dont le terrain, situé en face de l'autre côté du chemin de fer, s'étendait des deux côtés de l'avenue du Maréchal Foch (nouveau nom de l'avenue de Médan depuis avril 1923). |

Il a fait démolir l'annexe du restaurant en 1933 et construire un garage en 1935.

Le nouveau propriétaire ne souhaitait, vraisemblablement, pas poursuivre l'exploitation de l'établissement ; il l'aurait acheté pour disposer de son port sur la Seine et, peut-être, ne pas être gêné par la circulation et les nuisances sonores qu'il engendrait : lorsqu'il a revendu la maison en octobre 1937, une clause de l'acte de vente interdisait dorénavant « de créer [...] un café, restaurant ou hôtel, et d'édifier aucune construction nouvelle de plus de six mètres de hauteur, au faite, afin de ne pas gêner la vue de la propriété [...] dénommée "Marie Isabelle" ».

Il se réservait alors la propriété du port et d'une bande de terrain

permettant d'y accéder ; 45 ans plus tard, il n'ont plus eu d'usage et

ils ont été cédés au propriétaire de l'ancien hôtel-restaurant.

|

La maison a fait l'objet d'importantes modifications : la salle qui dominait la Seine a été transformée en chambres et couverte d'une toiture à double pente ; le rez-de-chaussée a été élargi. |

|

L'escalier extérieur a été remplacé par un autre escalier de bois mais intérieur ! |

La maison de campagne est devenue une résidence principale

La propriétaire suivante de la maison était l'épouse d'un chirurgien parisien, cancérologue réputé ; comme de nombreuses maisons de Villennes, habitées pendant les fins de semaine et les vacances, elle est devenue une résidence permanente avec leur fils, également médecin.

|

Le mur du parc restait visible sous la végétation, qui s'était étendue sur le terrain. Les alluvions de la Seine avaient recouvert l'emplacement du port et enfoui l'escalier le reliant au restaurant. Une terrasse subsistait, ouverte vers la Seine. |

|

|

|

|

|

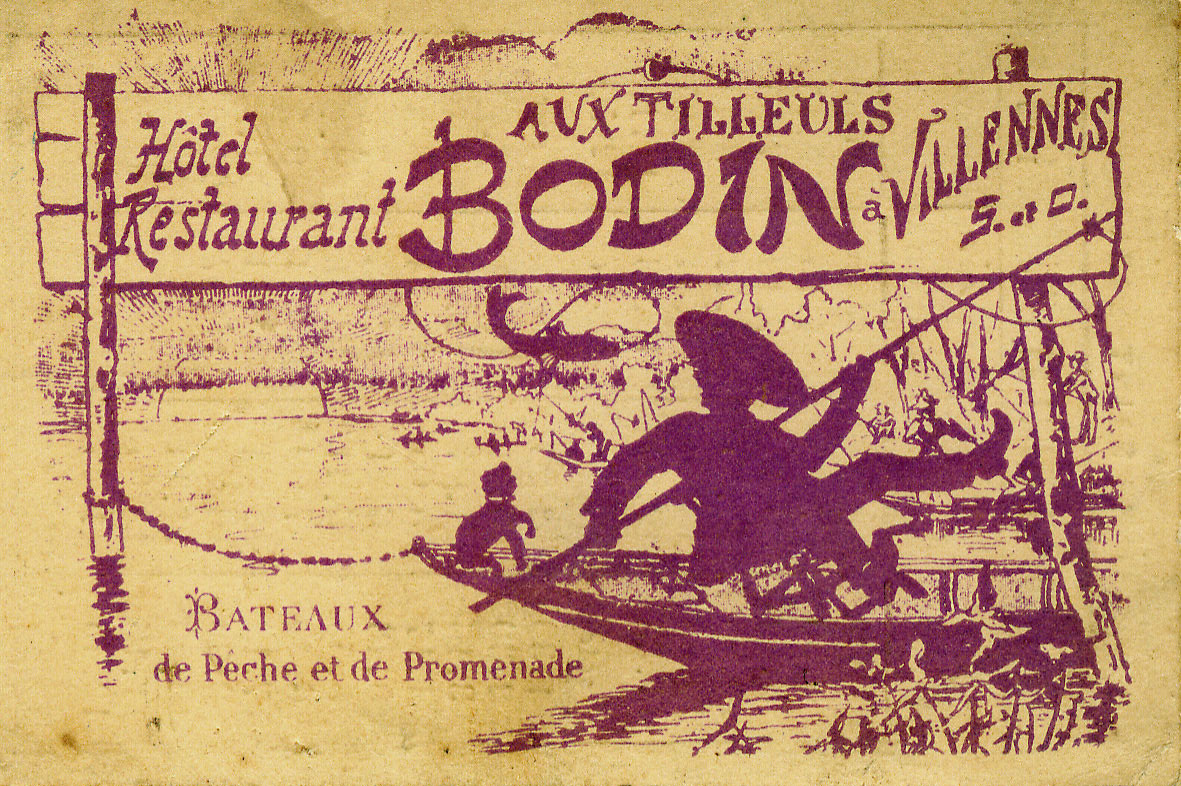

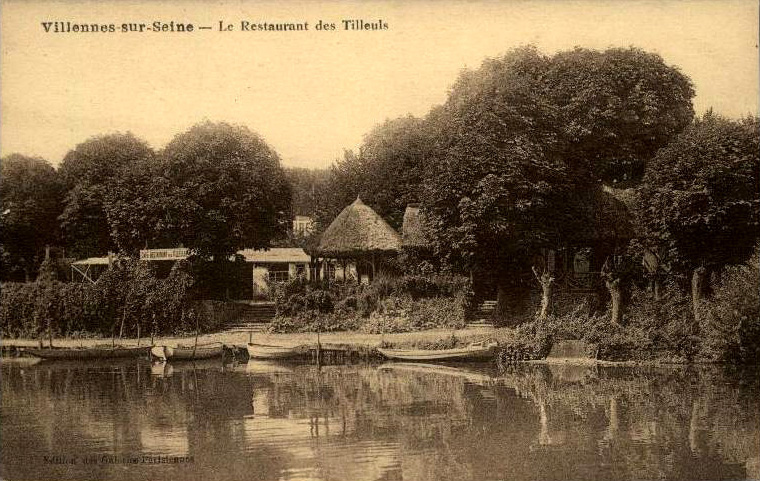

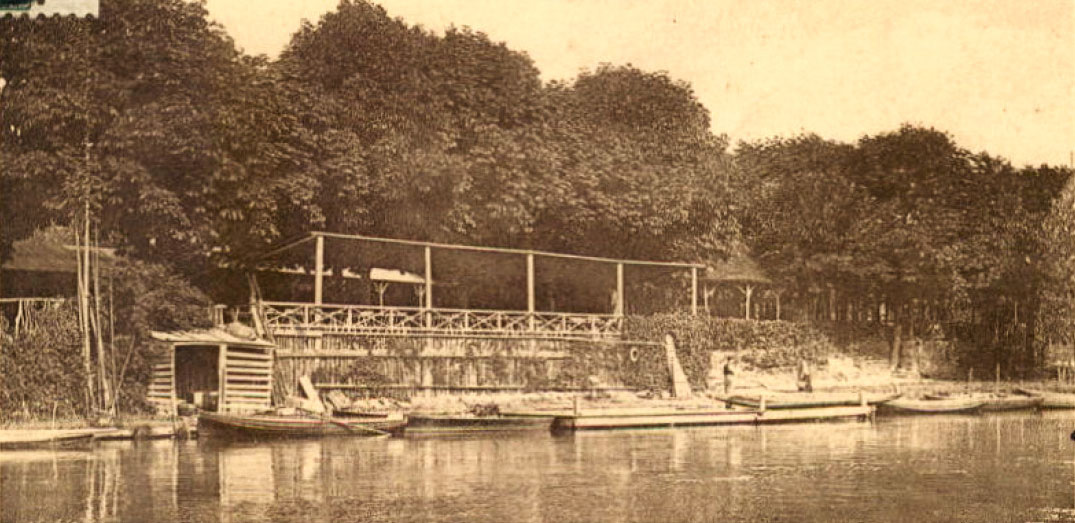

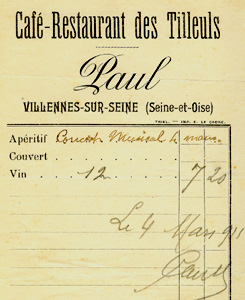

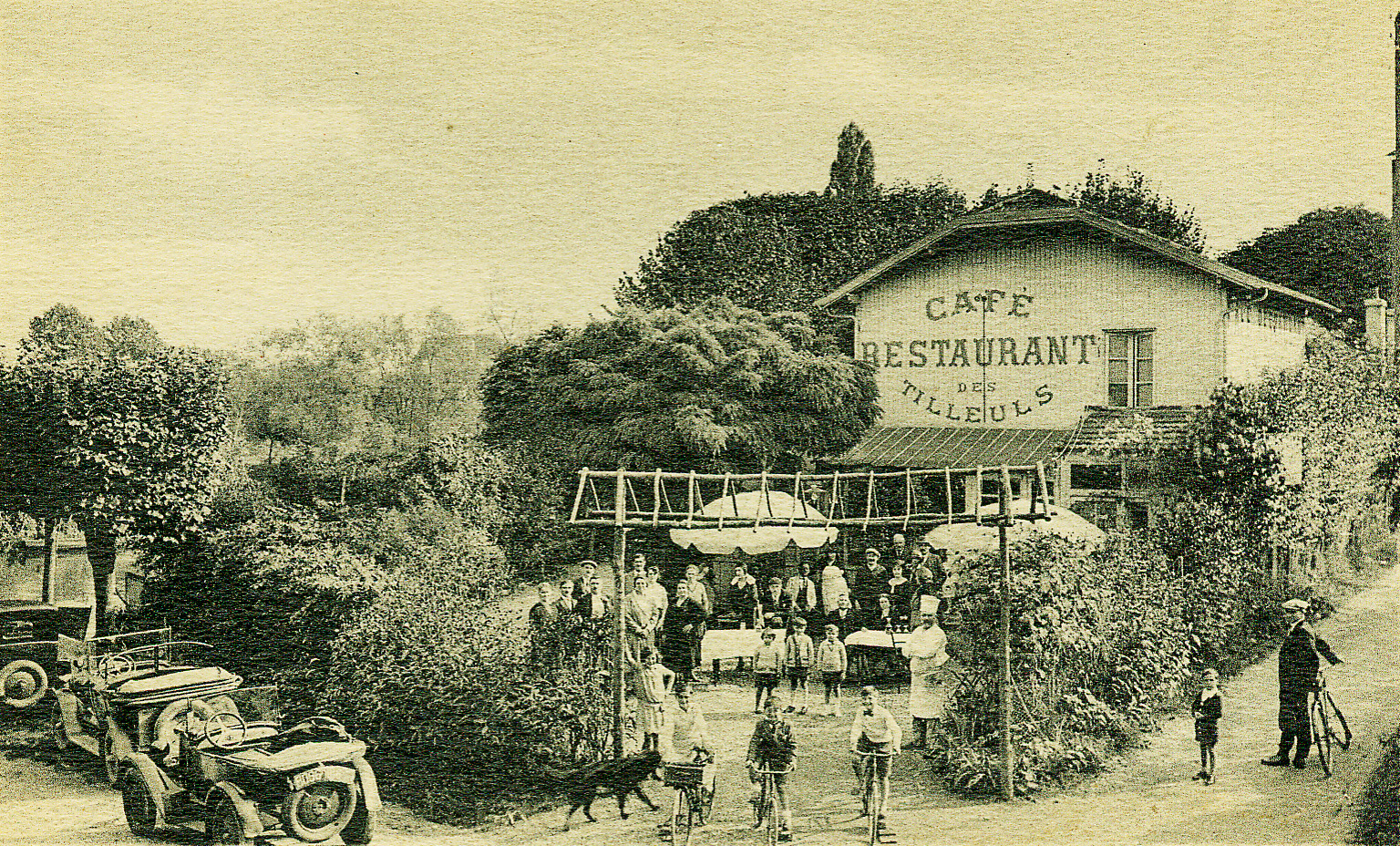

L'hôtel-restaurant "Aux Tilleuls"

Entre le port et le début du chemin de la Nourrée, un autre restaurant existait déjà à la fin du XIXe siècle. Avant sa transformation en habitation, nous pouvions encore apercevoir les vestiges de l'établissement qui lui avait succédé, Le Riverside.

|

|

|

|

Un restaurateur villennois s'est installé en bord de Seine

|

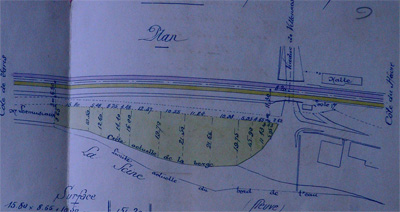

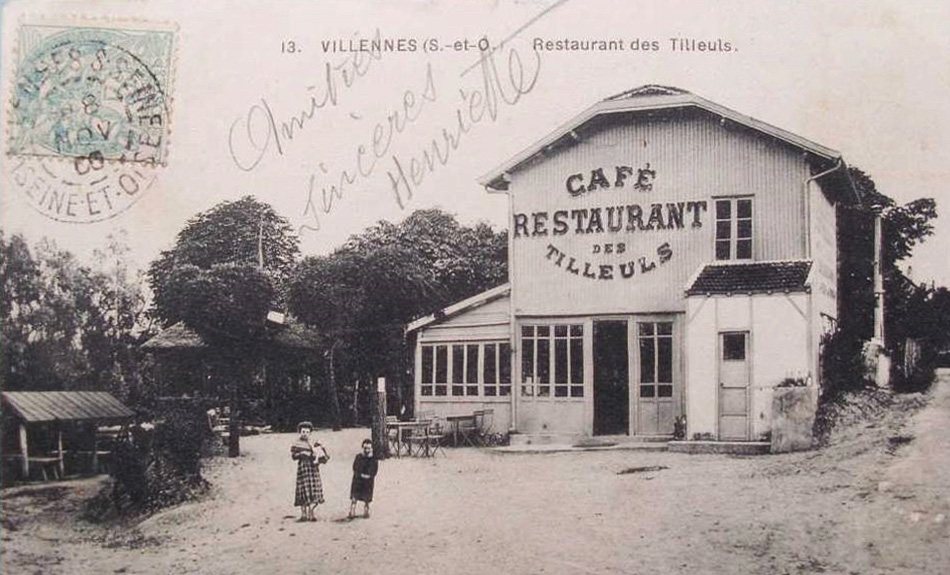

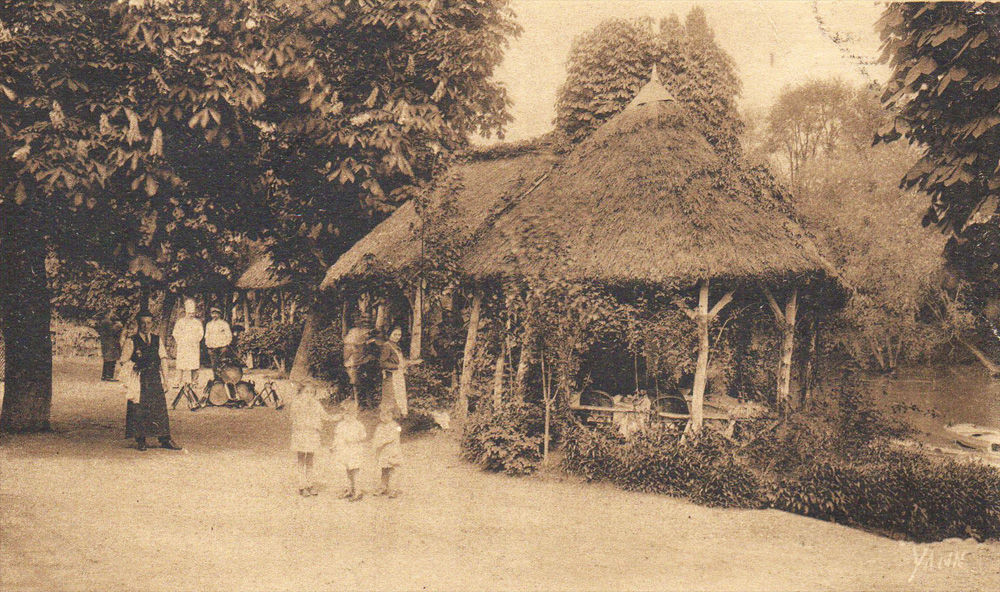

Léon Jules Bodin, qui exploitait l'hôtel-restaurant "Au Berceau" de son beau-père, a ouvert en mai 1889 l'hôtel-restaurant des Tilleuls. Il l'a construit sur un terrain loué à la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest, qu'il a acheté en février 1902. |

|

|

|

Lorsque Léon Bodin a acquis le terrain, il a emprunté de l'argent à Louis Alexandre Semelle, marchand épicier à Triel. L'hypothèque du terrain complétant celle de l'hôtel-restaurant "Au berceau", consentie en garantie de cet emprunt, nous donne la description des constrctions à cette époque.

Un pavillon en bois servant de salle de café restaurant ; office & cuisine, 5 chambres au 1er étage.

Kiosques rustiques.

Hangar pour la remise des bateaux et des bicyclettes.

Cabinet d'aisances. Ecurie et remise.

Grand hangar en bordure de la Seine.

Changements de propriétaire

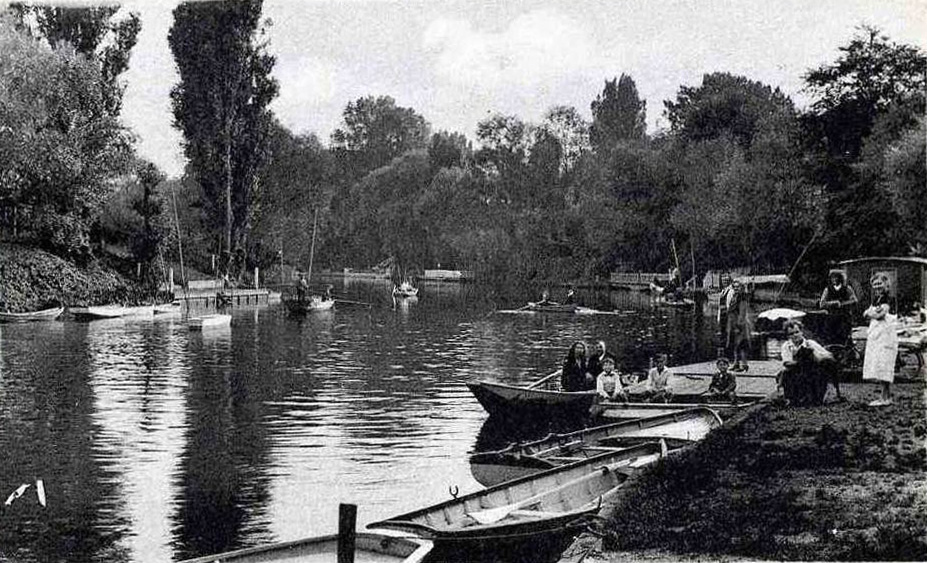

Ce restaurant, établi en bord de Seine, était l'un des premiers à louer des barques pour la pêche et la promenade. Il disposait de son propre port, d'un hangar et d'un ponton qui était appelé "abordage".

Les bosquets offraient des coins de pêche.

|

|

|

|

|

Le voisin achète le restaurant

|

Léon Bodin a vendu son établissement en 1907 à Charles Edouard Louis Machoire, receveur de rentes comme Edouard Eugène Briens, dont il était un proche. Il possédait déjà à Villennes plusieurs propriétés, dont la maison de la rue du Pont située de l'autre côté du port, qui a porté longtemps son nom. |

|

Les photos suivantes la montrent, en partie pendant la crue de la Seine de 1910 et en totalité à la même époque.

|

|

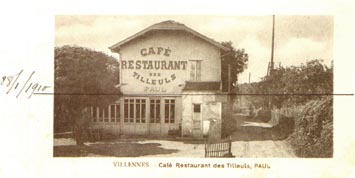

Le restaurant, exploité par Louis Leclaire (dit Paul, restaurateur à Paris, rue Lepic), a subi de multiples inondations.

Le café-restaurant a cessé son exploitation quelques années plus tard. Le journal Avant-Garde de Versailles et de Seine-et-Oise a annoncé, dans son édition du 20 septembre 1905, une vente aux enchères de son matériel et de ses marchandises qui a eu lieu, sur place, le 28 septembre :

Tables, chaises, verrerie, vaisselle, importante batterie de cuisine, couverts et quantité d'autres objets servant à l'exploitation dudit fonds de Café-Restaurant.

Environ 400 bouteilles de vins fins et ordidinaires et apéritifs et liqueurs divers.

Bateaux, pontons, accessoires de pêche et canotage.

|

|

En janvier 1910, l'eau arrivait au niveau de la voie du chemin de fer et du premier étage du restaurant.

|

Deux terrasses ont été construites à l'ombre des tilleuls. |

|

|

Les clients pouvaient y prendre des repas, tout au bord de la Seine. |

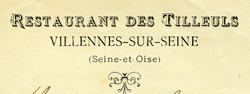

Le propriétaire M. Paul a signé, en mars 1911, cette note semblant concerner des consommations ou des repas des 12 membres de la fanfare de Villennes.

|

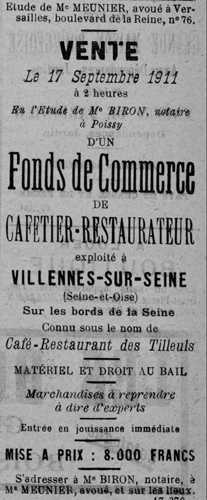

Quelques mois plus tard, le restaurant a été, de nouveau, mis en vente. |

Joseph Marais a, ensuite, loué et exploité le restaurant jusqu'à la fin de l'année 1919.

Le préfet a interdit la réouverture du restaurant

Le fonds de commerce a été cédé, en janvier 1922, à Mlle Désirée Goupy (née le 13/4/1872 à Villennes, au hameau de Breteuil). En mars, le préfet, interrogé par le maire, s'est opposé à la réouverture bien que le précédent tenancier ait continué à payer son droit de licence ; une loi de novembre 1915 frappait d'interdiction les débits de boisson ayant cessé d'exister depuis plus d'un an.

De plus, un arrêté préfectoral d'octobre 1913 avait interdit l'ouverture de nouveaux débits dans un rayon de 300 mètres autour des établissements publics dans les communes de plus de 500 habitants ; c'était le cas à Villenn,es l'église se trouvant à 100 mètres.

La réclamation adressée au directeur des Contributions Indirectes par M. Picard, propriétaire de l'hôtel-restaurant "Le Cygne", n'était certainement pas étrangère à cette décision. Nous reproduisons son courrier (en respectant son orthographe), qui montre l'esprit de concurrence qui existait à cette époque :

J'ai l'honneur de vous signaler que l'on va rouvrir à Villennes s/Se un débit de boissons dont le local a été abandonné, voilà plus de deux ans par son propriétaire M. MARAIS qui, depuis la date de son départ, est allé habiter une maison particulière, Rue du Bas Médan. Il exerce depuis cette époque la profession de journalier.

Le local en question était un hôtel Restaurant appelé LES TILLEULS.

M. MARAIS est allé à la Recette Buraliste de Triel pour faire opérer la transcription de sa licence au nom de la personne qui va emménager, et il y a quelques jours de cela.

M. Marais était démobilisé lorsque je suis arrivé à Villennes au commencement de 1918 et il a quitté son local de commerce parce qu'il n'était plus habitable ; il ne s'agit donc pas d'une faillitte, ni d'une liquidation judiciaire, il a en quelque sorte mis la clef sur la porte.

J'ignore si M. MARAIS a toujours continué le paiement de sa licence, s'il en était ainsi, il aurait payé pour une licence pour laquelle il a perdu tous droits, puisqu'il n'exploite plus son fonds depuis plus de deux ans, et ceci est de notoriété publique.

Je suis allé dimanche dernier voir le Service de la Régie à Triel pour lui signaler le fait, car ces messieurs sont plus ou moins anciens dans la contrée et il se pourrait que leur bonne foi soit trompée.

J'ai l'honneur, Monsieur le Directeur des Contributions Indirectes de vous prier de vouloir bien empêcher la réouverture de ce fonds qui n'a plus lieu d'exister en tant que débit de boissons, le délai étant expiré pour sa réouverture.

J'ai saisi de cette affaire l'Union Syndicale des Débitants de vins et liquoristes, en la priant de vous soumettre également ce cas

La personne qui emménage dans ce local tenait une pension de famille et il est à la connaissance de bien des gens qu'elle vendait à l'intérieur : champagne, eaux de vies, etc. ; je m'en était plains à la Régie voilà déjà 18 mois [...] j'ai même porté plainte à la Mairie.

Cet hôtel était sur la place de l'église, tenu par Mr et Me VINCENT et leur s?ur Melle GOUPY. Le fonds vient d'être vendu et cette famille est en train de reprendre la maison des TILLEULS, c'est à dire à une centaine de mètres de l'hôtel qu'ils quittent !!!

Veuillez agréer ...

Signé : Picard

Après la copie qu'il avait adressée au préfet, il précisait :

Autour de la place où nous sommes tous il y a déjà 2 épiciers, 3 hôtels restaurant 1 pension de famille c'est à dire 5 licences et une licence restreinte. La Maison que l'on veut rouvrir ferait la 7e et il y a en a d'autres dans la Commune.

Cent mètres séparent LES TILLEULS de l'église. J'ai l'honneur Monsieur le PREFET de vous demander également que cette Maison ne rouvre pas en conséquence de ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le PREFET, l'assurance de mes sentiments respectueux et mes remerciements anticipés.

|

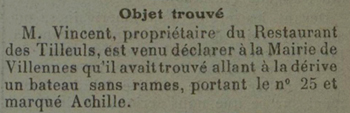

En 1924, c'est M. Vincent qui était le gérant. |

|

En avril 1927, Melle Goupy a conféré l'exploitation en gérance libre à Charles Grimardias, cuisinier parisien et à son épouse Eleonore Marhold ainsi qu'à un autre cuisinier, habitant à Charenton, Emile Brunet. En octobre suivant, dans un nouvel acte notarié, ce dernier n'apparaissait plus.

Charles Grimardias a édité ces cartes postales.

|

|

Charles Machoire, qui était resté propriétaire du restaurant, est décédé en 1949. Ses héritières, son épouse et sa fille, ont vendu, en 1952, le terrain et le bâtiment à une Société Civile Immobilière dénommée "Les Tilleuls" .

Le Riverside

|

L'établissement qui a succédé, sous ce nom, au Restaurant des Tilleuls a appartenu au propriétaire du cabaret de Montmartre Au Lapin Agile. |

|

|

Ces deux photos ont été prises, à cette époque, autour du restaurant Riverside. |

|

|

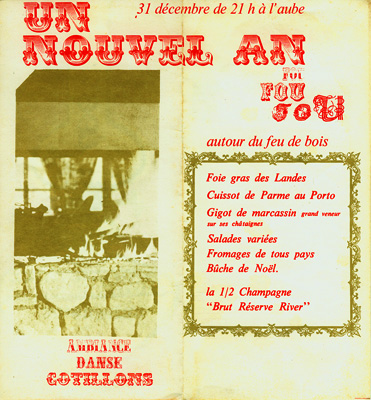

Voici un souvenir du réveillon qui y était proposé, le 31 décembre 1966.  |

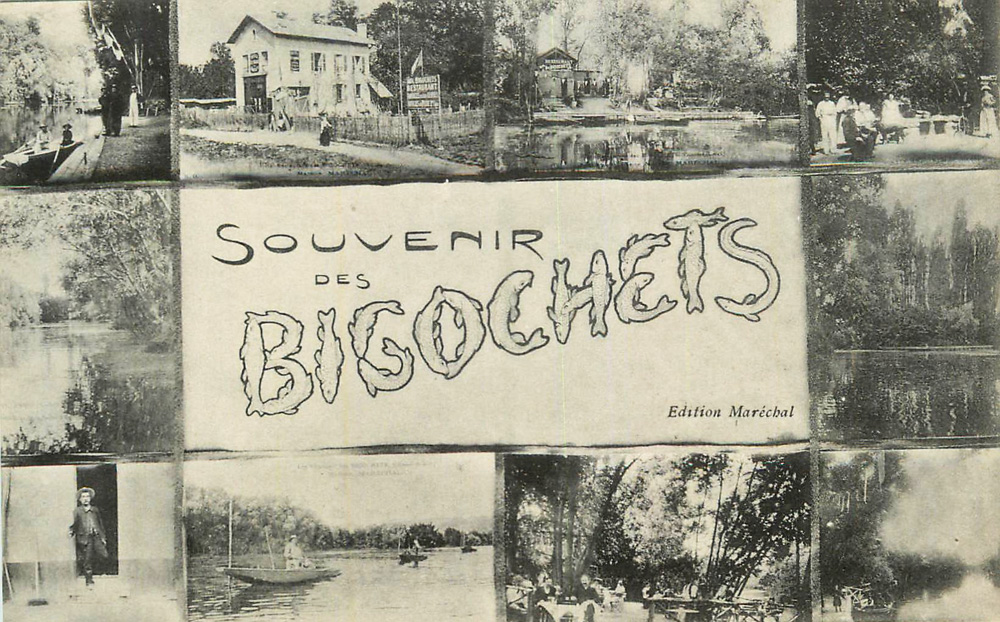

L'hôtel-restaurant "Aux Bigochets"

|

Un hôtel-restaurant existait avant 1920, à l'extrémité du chemin de la Nourrée vers Poissy. La villa, qui l'a remplacé, a conservé son nom : le petit Bigochet et le grand Bigochet sont les deux îlots situés entre l'île de Migneaux et celle de Villennes, alors nettement séparés de cette dernière. |

|

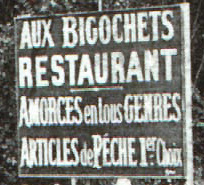

Tout pour se restaurer et pour pêcher

Léonard Maréchal a acheté, en 1905, le terrain, situé à l'extrémité du chemin de la Nourrée, sur lequel il a fait bâtir une maison, deux ans plus tard. Il y a créé son restaurant (sa demande d'autorisation de vente de boissons alcoolisées date de 1917). Il l'a exploité, vraisemblablement, jusqu'à son décès.

|

Deux pancartes annoncaient ses autres activités :

|

|

|

La terrasse était située au bord de la Seine, où étaient amarrées les barques que les clients pouvaient louer après leur repas. |

|

|

Comme toutes les maisons du bord de la Seine, l'établissement a subi fortement la crue de janvier 1910. |

|

|

La veuve de Léonard Maréchal a vendu l'établissement en août 1919, à Henri Faiveley (né en janvier 1890 à Dijon), qui l'a rebaptisé "Pavillon des Bigochets". Un accident de son épouse l'a conduit à une fermeture provisoire au mois d'octobre puis à la cessation définitive en juin de l'année suivante. |

L'hôtel-restaurant a été transformé en villa

Deux parisiens, Willy Roggers puis Jules Henri Létang, industriel, en sont devenus propriétaires, respectivement en 1922 et 1931, pour en faire leur résidence secondaire.

|

Henri Létang dirigeait, avec ses deux frères, André et Marcel, l'entreprise familiale, spécialisée dans la fabrication de moules pour la chocolaterie. Celle-ci avait été fondée par un de leurs ancêtres, Jean Baptiste Létang, en 1832. Les trois frères possédaient chacun une maison à Villennes. |

|

Un peu de tact S. V. P.

Tout le monde a droit au respect de chacun, et chacun a le devoir de respecter tout le monde.

Un monsieur qui habite le chemin de la Nourrée, pendant l'été, a cru bon dès son arrivée à Villennes de perdre son esprit en voulant en faire. S'est-il figuré arriver en pays conquis et pouvoir donner ses instructions aux personnes qui passent devant sa propriété ? Lui seul le sait. Mais ce que l'on sait surtout, c'est que ce monsieur ferait bien d'enlever de sa porte les vers de mauvais goût qui y figurent, qui sont reproduits ci-dessous, et d'être plus poli à l'égard du public.Ci-gît passant le cœur m'en saigne

Un bon restaurant qui jadis

Des Bigochels portait l'enseigne

De Profundis !

Sur sa tombe, un bourgeois habite

Et Chez lui tu serais de trop

Passant, passe au plus vite Vade HetroLe Journal de Poissy et ses environs, 7/5/1924

Cette villa est devenue une maison d'habitation comme la plupart des maisons du chemin. L'escalier extérieur de l'hôtel-restaurant, qui était le moyen d'accès aux chambres situées à l'étage, existe toujours à l'arrière.

|

|

|

Ce magnifique escalier en bois, couvert, peut être vu dans son intégralité depuis la Seine. |

|

L'ancien hangar à bateaux, bâti en 1913, a fait l'objet de quelques transformations. |

|