Le chemin de fer

L'histoire de la ligne Paris-Rouen-Le Havre en images

Si vous préférez voir des images et des animations plutôt que de lire la première partie du texte très détaillé qui suit, nous vous proposons de regarder la vidéo de l'ACV. Cliquez sur l'image, dans la colonne de gauche, pour ouvrir la liste de lecture !

Deux premiers projets sans suite

|

Pour notre région, plusieurs projets et enquêtes publiques se ont succédés pendant cinq ans à partir de juin 1831. En 1835 et 1836, deux grands projets ont été présentés pour relier Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe. |

Le premier projet était celui présenté par M. de Ruolz ; son mémoire du 20 août 1835 précisait notamment que "La longueur totale du chemin de fer entre Paris et Rouen sera de 122 Km, celle comprise entre Pontoise et Gisors sera de 37 Km". Il annonçait : "on fera un usage exclusif de locomotive à vapeur" ;on y promet que "la durée du transport de Paris à Rouen sera de 7 à 8 heures pour les marchandises et de 3 heures 1/2 pour les voyageurs". Le coût des travaux a été évalué à 14 500 000 francs.

Le trajet projeté était le suivant :

De Paris à l’Oise par Saint Denis, Enghien, Ermont, Pierrelaye et Pontoise. De l’Oise à l’Epte par le vallon de la Viorme, le plateau de Bourbiers et le vallon du Reveillon jusqu’à Gisors, de l’Epte à l’Anduelle par Etrepagny la forêt de Lions et Groisy, de l’Anduelle à la Seine ou à Rouen par la vallée du Robec et de Darnetal.

Le second projet a été présenté par M. Riant en février 1836. Celui-ci prenait les mêmes engagements sur le mode de locomotion et sur la durée des trajets pour les marchandises et les voyageurs. Le coût de ce projet était plus élevé en raison de la construction d'ouvrages d’art pour traverser plusieurs fois la Seine.

Le trajet a été ainsi proposé :

Paris Saint Lazare près de l’impasse Bisset traverse les terrains de Tivoli passe en tunnel sous le boulevard extérieur et sous les Batignoles et débouche dans la plaine de Clichy au dessus du chemin de la Révolte, traverse la Seine une seconde fois, au dessous d’Argenteuil, se dirige sur Maisons où il passe la Seine une troisième fois, puis traverse la forêt de Saint Germain vers Poissy, ensuite le petit plateau de Chambourcy, il descend par le vallon d’Orgeval, passe près d’Equevilly au dessous de Flins et d’Epones et arrive au sud de Mantes, à Bonnière un embranchement sur Gisors, après Bonnière celui-ci longe le fleuve jusqu’à Rouen avec un embranchement sur Elbeuf.

La carte ci-dessous est extraite des mémoires des projets de MM. Ruolz et Riant : le tracé en vert est celui du premier projet, en rouge celui du second. Dans ces deux projets, le chemin de fer ne devait pas passer à Villennes.

Le projet définitif

En 1836, un troisième projet a été présenté par MM. Pereire et d’Eichthal, concessionnaires de la ligne du chemin de fer de Paris à Saint Germain-en-Laye (plus exactement Paris-Le Pecq), ligne qui a été inaugurée le 26 août 1837, à l’occasion de la fête des Loges par la reine Marie Amélie ; ce tracé, qui prolongeait cette ligne, devait longer la route nationale 190 actuelle.

Une forte rivalité a opposé celui-ci au projet Riant, soutenu par M. Laffitte.

Le 6 juillet 1838, une loi promulguée par Louis Philippe a autorisé l’établissement d’un chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe avec embranchement sur Elbeuf et Louviers (Bulletin des lois n° 587)

Finalement, c’est un projet proche de celui de M. Riant, qui longeant la vallée de la Seine, a été adopté par la loi du 15 juillet 1840, l’argument principal étant la récupération d'une partie importante du trafic de marchandises qui se faisait par la Seine.

Le 4 septembre 1840, le préfet de Seine et Oise a pris un arrêté autorisant "la Compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen à faire procéder par ses ingénieurs sur les propriétés closes ou non, à toutes opérations de nivellement, sondage et autres qui seront nécessaires pour l’étude du projet définitif du chemin de fer".

Un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Poissy du 18 novembre 1840 confirme que le repérage de la ligne avait été commencé à cette date.

Enquête et élaboration des plans

Le 8 mai 1841, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Rouen a été choisi : le préfet de Seine et Oise a fait parvenir aux différents maires des communes concernées dans le département et, en particulier à celui de Villennes, les pièces relatives au projet, notamment ce texte :

Pour remplir les intentions de la loi du 3 mai 1841, sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, je vous prie d’assurer la stricte exécution des dispositions suivantes :

1 - Les pièces composant le projet dont il s’agit seront déposées pendant huit jours à la Mairie de votre commune, à partir du mercredi du 12 mai courant et tous les intéressés pourront en prendre connaissance sans déplacement et sans frais. Ce délai expirera le 19 au soir.

2 - Vous donnerez, aux parties intéressées avis de ce dépôt et du délai de communication ci-dessus fixé, par une publication à son de caisse ou de trompe dans votre commune.

3 - Le même avertissement sera donné au moyen de deux affiches que je vous envoie et qui seront, par vos soins, apposées à la principale porte de l’Eglise du lieu, l’autre à la porte de la Mairie.

4 - Le jour même de la publication dans votre commune, vous ouvrirez un procès verbal que je joins ici et que j’ai fait préparer pour recevoir les déclarations et réclamations qui pourront résulter de la communication des pièces dont il s’agit. Une note explicative qui y est jointe vous indique la manière de clore ce procès verbal, clôture qui devra être faite le 20 au matin.

5 - Le dimanche 16 mai ou l’un des jours suivants, si vous le jugez convenable, mais avant le 20, vous réunirez votre conseil municipal et l’inviterez à délibérer et à donner son avis motivé sur le projet en question et sur les déclarations ou réclamations mentionnées au procès verbal d’enquête ouvert à la Mairie.

6 - Le 20 mai, vous me renverrez toutes les pièces publiées et vous y joindrez :

Le procès verbal d’enquête susmentionné. Un certificat constatant les publications prescrites par les numéros deux et trois ci-dessus, certificat pour lequel je vous envoie une formule toute préparée. Et une copie de la délibération du conseil municipal.

Le maire a exposé, le 19 mai 1841, au conseil municipal que depuis le 12 mai une enquête était ouverte sur le plan parcellaire indiquant le tracé du chemin de fer de Paris à Rouen sur le territoire de la commune ; il a présenté également les pièces concernant ce tracé et invité le conseil à donner son avis sur le projet en lui-même et sur les observations que contient le procès verbal d’enquête.

Le conseil après avoir examiné tous les documents et après avoir entendu lecture des pièces, a émis à l’unanimité l’avis suivant :

1 - Le procès verbal d’enquête ne contient encore que trois dires : le premier est une protestation contre la légalité de la concession du chemin de fer de Paris à Rouen tel qu’il est soumis aux enquêtes (Le conseil n’a point à s’occuper de cette question qui est entièrement en dehors de sa compétence et du but de sa réunion).

Le second fait par l’architecte voyer de la ville de Poissy vient corroborer les opinons émises sous le n° 2 ci-après. Le troisième fait dans un intérêt privé et en vue d’une indemnité à réclamer n’est pas de la compétence du conseil mais il confirme ce qui est affirmé sous le n°3 ci-dessous, sur le nécessité du passage dont il est question.

2 - Entre les parcelles 2 et 3, le railway rencontre le chemin de Poissy à Villennes et l’intercepte. La commune de Villennes, d’accord en ce point avec celle de Poissy, s’oppose à cette suppression. Cette voie publique est la communication la plus courte et la plus usuelle entre Poissy et les communes qui sont au dessous sur la Seine. Elle est très fréquentée par les bestiaux qui arrivent au marché de Poissy, elle même préférée pour cet usage parce que, presqu’au débouché de ce chemin sur la rivière, se trouve le seul abreuvoir qui puisse être appliqué à l’usage des bestiaux depuis Villennes jusqu’à Poissy. L’utilité de ce passage ne saurait être contestée et la commune en demande la conservation.

3 - La commune de Villennes ne peut admettre que tout accès libre à la rivière lui soit interdit et que les habitants et les bestiaux ne pourraient plus y arriver qu’en attendant l’ouverture d’une barrière ; le conseil municipal demande donc formellement qu’indépendamment du passage à niveau accordé par la compagnie et qu’à juste titre elle a reconnu comme indispensable, il soit aménagé sous le chemin de fer et à côté du passage à niveau, une passerelle qui ait au moins trois mètres de large sur deux mètres trente centimètres de hauteur.

4 - Le chemin dit des prés Blondeau rencontré à l’extrémité du parc de M. de Givry est desservi d’une manière insuffisante par le projet soumis à l’enquête; ce chemin est déjà sur un sol trop bas, c’est un contresens de proposer de le baisser d’un mètre. La hauteur de deux mètres cinquante centimètres sous clef serait aussi tout à fait insuffisante, car ce chemin est un chemin de décharge pour l’exploitation de l’île de Médan, c’est aussi, à certaine époque et lorsqu’il y a du glacer, un lieu de gare et de débarquement pour les bateaux chargés de marchandises. Ce chemin comme culture et comme commerce a une utilité suffisante pour que le passage soit donné dans les dimensions prescrites par la loi de concession, comme il serait impossible de le donner en dessous du railway, il faut le donner à niveau ou en remblai.

5 - A partir du chemin des prés Blondeau tous les terrains qui sont entre le railway et la rivière sont privés d’accès sur la voie publique, il faudra leur livrer un chemin qui remplace celui des prés Blondeau, le chemin de halage ne peut de plein droit être appliqué à cet usage, parce qu’il n’est qu’une servitude de navigation. Il faudra donc que la compagnie concessionnaire achète soit le chemin de halage pour le convertir en chemin public, soit des terrains le long de ses terrassements aux dépens des parcelles 17 à 25, pour faire ce chemin latéralement au railway. Comme la commune de Médan a demandé ou demandera pareil chemin, il faudra faire concorder les deux demandes ; les deux conseils municipaux sont d’accord pour préférer la conversion du chemin de halage en chemin public.

En terminant le conseil fait observer que les communes qui seront, ainsi que celle de Villennes, séparées par la ligne inflexible du chemin de fer du cours de la rivière et de tous les avantages et agréments qui s’y rattachent sont dignes de toute la sollicitude et de toute la protection de l’autorité supérieure parce que, quels que soient les passages concédés, jamais ils n’équivaudront au libre accès sur tous les points du littoral.

Le maire, François Simon, a déclaré qu’il représentera la commune dans la commission d’enquête, attendu qu’il n’était propriétaire sur le territoire de la commune d’aucune parcelle atteinte par le railway.

Le texte de cette délibération a été transmis à la préfecture, le 22 mai 1841, ainsi que le procès verbal des réclamations adressées par des particuliers, en particulier celle de M. Hamot, le propriétaire du moulin qui se trouvait sur le pont de l’îIe de Villennes, dont voici le texte :

Ce jourd’hui 19 mai 1841 a comparu Alexandre Hamot propriétaire meunier au moulin sur le pont de Villennes lequel a déclaré que par suite des dispositions prises pour le chemin de fer de Paris à Rouen passant par Villennes sur le chemin qui conduit à son usine, lequel déclare que ce chemin lui cause une gêne considérable et froisse beaucoup son avenir, en ce que l’usine du sieur Hamot n’a pas d’autre route que celle dite de l’abreuvoir, il sera donc enfermé d’un coté par la Seine et de l’autre par le chemin de fer. Le dit moulin est occupé par le propriétaire qui achète le blé pour en vendre la farine et en plus par des particuliers qui apportent leur grain pour moudre à façon, les voitures et bêtes de somme doivent donc arriver chez lui jour et nuit à toute heure pour en repartir également ce qui ne pourra ce faire maintenant sans de graves inconvénients et de grand danger à cause de la Seine qui est environ à dix mètres du passage du chemin de fer vis à vis duquel est l’abreuvoir, passage qui sera très dangereux dans les eaux hautes. Ce qui fait un tort considérable à l’exploitation du moulin. Il en résulte un dommage à l’occasion.

Deux autres réclamations ont été jointes, celle de M. le baron de la Tour Foissac, propriétaire du château d’Acqueville et celle de M. Lamirault, fondé de pouvoir de M. Archdéacon, propriétaire du domaine de Migneaux.

Ces deux documents montrent que le projet ne proposait qu’un seul franchissement des voies, à l’emplacement de l’actuel passage à niveau, le passage sous la voie n’étant pas prévu, ce qui créait une gêne pour l’accès à l’abreuvoir du bord de Seine ; de plus, le tracé coupait ou supprimait des chemins communément empruntés par de nombreux particuliers, et surtout le chemin de Villennes à Poissy par lequel de nombreux troupeaux se rendaient à l’important marché de bestiaux de Poissy, qui alimentait la capitale (chaque jour, où ce marché se tenait, pouvaient être vendus 1600 bœufs ou vaches, 700 veaux, et près de 7000 moutons, qui avaient séjourné en dans les communes voisines de Poissy).

Le 22 mai 1841, le préfet invita le maire à prendre part aux délibérations de la commission d’enquête, qui s'est réunie le jeudi 3 juin 1841 à 11 heures à l’hôtel de la préfecture à Versailles pour procéder à l’examen du tracé définitif sur le territoire de la commune.

Pour que les propriétaires intéressés puissent être prévenus du jour de la réunion de la commission et de la faculté qu’ils ont de lui présenter leurs observations, soit de vive voix soit par écrit, cet avertissement devra être publié à son de caisse.

Le 3 juin 1841, la commission d’enquête s'est réunie à l’hôtel de préfecture à Versailles sous la présidence de M. Taphinon, conseiller de Ppréfecture, en présence de MM. Recappé, membre du Conseil du département, Soissons, Huvet, Vallery, membres du Conseil d’arrondissement de Versailles, M. Neuman, ingénieur de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, M. Simon, maire de Villennes.

M. Gayant, ingénieur en chef du département a assisté de "ses lumières et renseignements" sans prendre part aux délibérations ; M. Reed, administrateur délégué et M. Thibaudeau, secrétaire de la Compagnie du chemin de fer ont donné des explications au sujet des plans et des propositions de la Compagnie.

Le Président a donné lecture de la délibération du conseil municipal et des trois réclamations :

- M. Hamot a réclamé "contre le tort que lui fait le chemin de fer et contre les dispositions proposées par la compagnie pour le chemin qui conduit à son usine".

- M. le baron de la Tour Foissac a protesté "contre le tracé, contre l’enlèvement des terres pour les remblais, contre le passage sur le chemin de Villennes à Poissy" et demandé "qu’il soit établi des ponceaux pour l’écoulement des eaux et que la Compagnie fasse un passage voûté pour sortir de sa propriété".

- M. Lamirault a protesté "contre la suppression de la sortie d’un pré sur la rivière".

Ensuite M. Hamot, présent, a été introduit pour donner des explications sur sa réclamation. Après avoir pris connaissance de toutes les réclamations et entendu les explications respectives, la commission a émis l’avis suivant :

- Quant à la protestation contre la légalité de la concession, cette question étant hors de la compétence de la commission, il n’y a pas lieu pour elle de s’en occuper.

- Il n’y a pas lieu d’accéder aux demandes de Mrs. de la Tour Foissac et Archdéacon, ce sont des questions d’indemnités, la propriété de Mr. de la Tour Foissac a d’autres avenues que celle pour laquelle il réclame un passage sous le chemin de fer.

- Le chemin de Villaines à Poissy passera sous le chemin de fer au moyen d’une voûte de 2 m 30 de hauteur sous clef sur 2 mètres de large, ce chemin communal sera abaissé de la quantité nécessaire pour l’établissement

- Le chemin dit de l’abreuvoir, à l’entrée du village de Villaines, sera relevé de 1 m 50 pour passer au niveau du chemin de fer, un palier de niveau se prolongera sur 10 mètres de longueur à la suite de ce passage et communiquera au moulin par une rampe de 5 mètres, une rampe d’abreuvoir sera établie de ce palier jusqu’à l’eau. A coté du passage de niveau il sera établi sous le chemin de fer un passage voûté de 2 m 30 de hauteur sur 3 mètres de largeur pour conduire à l’abreuvoir, à cet effet le chemin communal sera abaissé, les rampes d’accès de ce passage et de l’abreuvoir n’auront pas plus de 10 centimètres.

- Le chemin dit des prés Blondeau rencontré à l’extrémité du parc de Mr de Givry sera abaissé d’environ un mètre pour passer au dessous du chemin de fer, au moyen d’un pont de 2 m 50 sous clef et de 3 mètres de largeur. Ce passage sera couvert par un tablier de niveau et non par une voûte.

- La prise de terrain sur les prés Blondeau sera abaissée à droite de l’axe du chemin et jusqu’à la limite du chemin de halage. La Compagnie aura à remettre un nouveau plan indiquant cette modification.

La Compagnie a adhéré à toutes ces dispositions à l’exception de celle relative au passage voûté du chemin de l’abreuvoir. La commune de Villennes a obtenu satisfaction : un pont permettra le passage du chemin de Villennes à Poissy sous le chemin de fer ; le chemin des prés Blondeau passera également sous un pont, de manière à permettre le libre accès au lieu de débarquement des bateaux en bord de Seine ; le passage à niveau sera amélioré pour donner un meilleur accès au moulin et le passage voûté sous le chemin de fer à côté du passage à niveau sera construit malgré le refus de la Compagnie. Quant aux réclamations de MM. de la Tour Foissac et Archdéacon, elles ont été rejetées.

Le 12 juin 1841, la commission d’enquête s'est réunie à nouveau : aucune réclamation ne lui était parvenue pour la commune de Villennes et la Compagnie avait fourni un nouveau plan, conforme à la résolution relative à l'accès au chemin de halage. Les opérations de la commission ont été déclarées terminées.

Pendant ce temps, la Ville de Saint-Germain-en-Laye, soutenue par le préfet, avait contesté, de nouveau, le tracé passant par Maisons, prétextant "que le projet de Mrs Laffitte et Bloumt n’a pas été soumis, avant la loi du 15 janvier 1840, à l’enquête préalable prescrite" et a demandé que le ministre des Travaux Publics revienne sur sa décision et impose à la Compagnie le tracé qu'elle avait demandé.

Les promoteurs de la ligne Paris-Saint Germain ont fait d'autres tentatives ; le ton était monté rapidement et des attaques contre les personnes ont été très violentes.

Construction du chemin de fer

Néanmoins, les travaux ont débuté rapidement ; ils ont duré deux ans. Il semble que, pendant ce temps, aucun incident ne se soit produit sur le territoire de la commune de Villennes, à part quelques bagarres entre ouvriers du chantier et quelques vols de matériel.

La ligne a été construite avec une exceptionnelle rapidité par rapport aux moyens de l’époque et aux nombreux ouvrages d’art à édifier : quatre ponts sur la Seine, plusieurs tunnels dont celui de Rolleboise long de 2 640 mètres.

Lors de l’achèvement de la construction du pont de Maisons, M. Laffitte a présidé un banquet où un bœuf entier a été servi rôti aux 600 ouvriers qui avaient participé aux travaux.

L’inauguration de la ligne a été fixée au 3 mai 1843 et la mise en service le 6 mai 1843.

La Compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen a informé le préfet, le 26 avril 1843, de la prochaine mise en service : "Les travaux de construction du chemin de fer de Paris à Rouen étant terminés, nous avons l’honneur de vous annoncer que cette voie nouvelle de communication, destinée à favoriser et à multiplier les relations commerciales de l’une des plus riches et des plus populeuses provinces de la France avec la Capitale du Royaume, sera ouverte au public le 6 mai prochain".

La construction de la ligne n’ayant pas toujours été aussi calme qu’à Villennes, la Compagnie, semblant inquiète, a demandé au préfet de bien vouloir soutenir son action pour éviter tout incident et des dégradations des installations :

Nous avons pris, pour garantir la sécurité et la commodité des voyageurs, toutes les mesures qui pouvaient dépendre de nous. Des Règlements et des Instructions détaillées donnés par nous aux divers agents de l’entreprise, prescrivent à cet égard, les précautions les plus attentives ; et nous ne cesserons de veiller à leur exécution rigoureuse, comme l’accomplissement de toutes les autres obligations qui nous sont imposées par la loi de concession.

Mais pour que l’entreprise dont nous avons la direction et qui se lie à tous les intérêts généraux du Pays, puisse développer tous les éléments de prospérité qu’elle renferme, elle aura toujours besoin, et surtout à son début, Mr. le Préfet, de la protection et de l’appui de l’autorité publique, et nous devons les réclamer auprès de vous.

Il est facile de pressentir que des travaux aussi importants et aussi étendus que les nôtres n’ont pu s’opérer sans exciter des contestations et des discussions de diverses natures ; le mode si rapide et si nouveau de communication que nous venons d’établir sur une longueur de 32 lieues, n’a pu s’appliquer dans tous ses développements, sans froisser bien des intérêts privés, sans contrarier des habitudes anciennes, sans exciter des jalousies et des rivalités, sans anéantir même tout à fait des industries consacrées par le temps. Il est donc inévitable que des oppositions plus ou moins irréfléchies se soient formées et associées et l’on doit s’attendre à ce que les bienfaits apportés par la voie nouvelle, quelques réels et manifestes qu’ils soient pour les esprits éclairés, ne seront pas généralement compris et appréciés par les populations des villes et des campagnes. D’un autre côté, la nouveauté et la curiosité amèneront nécessairement, dans les premiers temps, surtout, sur les abords de la ligne, une foule d’individus imprudents et sans expérience des voies de fer ; et lors même que l’on n’aurait à craindre aucun incident occasionné par la malveillance, (et l’expérience de nos travaux récents nous a appris à les redouter) il peut en résulter de très graves de l’ignorance et de l’imprudence des populations traversées par le chemin de fer.

En présence de telles prévisions, Mr. le Préfet, nous remplissons un devoir impérieux en venant vous prier de vouloir bien adresser le plus promptement possible à Mrs. les Sous-Préfets, Maires, Adjoints, Commissaires de Police, et à tous les agents de la force publique et de la police, dans les arrondissements et communes traversés par le chemin de fer, les ordres et instructions nécessaires pour qu’ils demeurent invités et chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller strictement à l’exécution des lois et règlements concernant la police de la voie publique en général et celle des chemins de fer en particulier; pour que tous les agents de la Compagnie soient protégés dans l’exercice de leur fonction; que les propriétés de la Compagnie, la voie de fer, les machines, les bâtiments, les barrières etc..., soient à l’abri de toute dégradation ; et enfin, pour provoquer et suivre, s’il y a lieu, la répression des délits et attentats qui auraient pour objet les propriétés et le service du chemin de fer, et notamment de ceux définis par les art. 437, 438, 439 et 440 du Code Pénal.

Nous ne pouvons douter, Mr. le Préfet, de l’empressement que vous voudrez bien apporter à la transmission de ces ordres et de la volonté ferme et constante que nous trouverons en vous, pour obtenir leur complète exécution. Nous n’avons pas besoin de vous rappeler qu’il s’agit ici d’une entreprise d’utilité publique et générale, qui, à ce titre, a droit à la protection plus spéciale et plus immédiate du Gouvernement.

Inauguration

L’inauguration de la ligne a eu lieu le 3 mai 1843, en présence de deux des fils de Louis Philippe, le prince de Nemours et le prince de Montpensier. La presse parisienne de l’époque a relaté cet événement en ces termes :

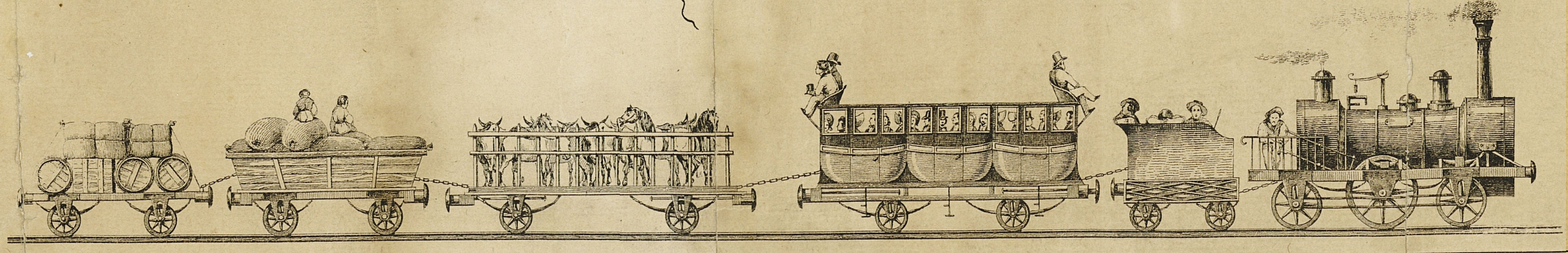

La Compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen avait convié pour son inauguration moins de monde que la Compagnie d’Orléans (qui s’était déroulée 2 jours avant) aussi au lieu de quatre convois il n’y en a eu que deux. Le premier départ a eu lieu à 8 heures du matin, le convoi était composé de dix huit wagons et de deux locomotives et tenait sur la voie la longueur énorme de près de 150 mètres.

La presse était, également, très admirative devant la réalisation des travaux réalisés et n’hésitait pas à le qualifier ainsi : "ces travaux cyclopéens, ne se croirait-on pas transporté aux temps bibliques ou mythologiques".

Quant au voyage, il a été décrit avec beaucoup de lyrisme par les journalistes accompagnant les personnalités dans leur déplacement inaugural :

Rien ne peut rendre la magnificence du spectacle toujours nouveau que l’on a sous les yeux pendant 24 ou 25 lieues ; et qu’on vienne pas dire qu’on ne jouit pas du paysage quand on est emporté par la locomotive : le paysage n’est pas à vos pieds, il est au loin, dans les masses surtout, et si les objets qui bordent le chemin fuient avec la rapidité qui vous donne le vertige, ceux qui sont à bonne distance posent complaisamment devant vous, et vous avez tout le temps d’en saisir l’ensemble et les détails ...

Triel, Meulan, Epône, Mantes, voilà les différentes stations du chemin. Mantes surtout avait mis ses habits de fête pour saluer le passage du convoi d’inauguration : un arc de triomphe orné de guirlandes de feuilles et de fleurs attendait les princes ; la garde nationale était sous les armes, et l’oeil découvrait, au milieu de cette verdure, de gracieuses figures de femmes qui souriaient à ce spectacle nouveau.

Le Journal de Seine et Oise a relaté, le mercredi 10 mai 1843, que les administrateurs de la Compagnie avaient invité à l’inauguration les maires des communes traversées par la ligne de chemin de fer ; l’auteur de l'article était révolté par le fait que le maire d’une commune située entre Meulan et Mantes avai été oublié : "Parce que ce brave homme n’est qu’un paysan... de pareilles distinctions sont fâcheuses dans un siècle comme le nôtre".

Mise en service

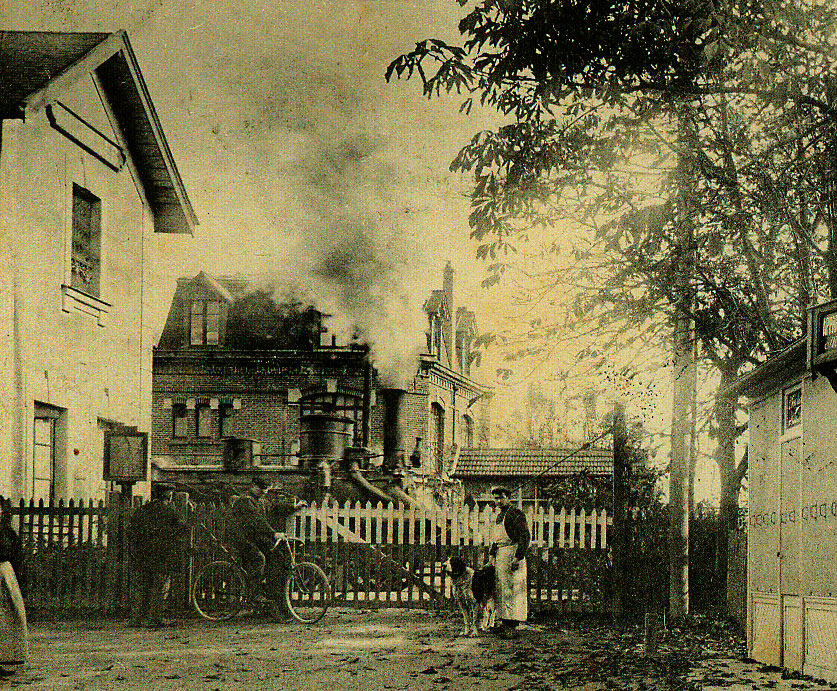

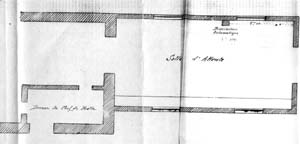

Lors de sa mise en service, le 6 mai 1843, le chemin de fer ne s’arrêtait pas à Villennes ; les installations ne comportaient qu’un passage à niveau fermé par une barrière. Une petite construction à coté de ce passage servait d’abri au gardien, comme le montre le plan ci-dessous. Le passage sous voûte existait déjà.

Le passage à niveau, fermé en permanence, n'était ouvert que pour laisser passer les troupeaux qui se rendaient dans l’île ou à Poissy et devait être refermé un quart d’heure avant l’heure présumée de l’arrivée d’un train. Cette situation ne tarda pas à créer des incidents avec les propriétaires de ces troupeaux. Ces installations ont fait, le 14 novembre 1843, l’objet d’un procès verbal de vérification des travaux exécutés. Quelques modifications ont étéeffectuées, en particulier à la rampe d’accès du passage à niveau, coté moulin, qui a été élargie et allongée.

|

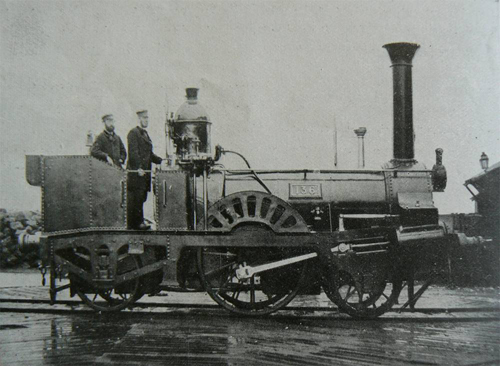

Dans les premières années d'exploitation de la ligne, les trains étaient tractés par des locomotives, construites à Sotteville-lès-Rouen, par l'ingénieur anglais William Barber Buddicom. |

|

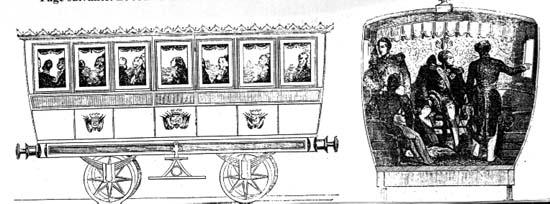

Les trains de voyageurs qui circulaient à cette époque étaient formés de trois types de wagons :

- Les premières classes étaient des voitures capitonnées et relativement confortables, dont les portières étaient peintes aux couleurs des armoiries de Paris et de Rouen.

- Les secondes classes plus rudimentaires étaient également des voitures fermées mais dotées de banquettes de bois et leurs portières étaient simplement ornées des lettres P R.

- Les troisièmes classes, découvertes comme des chars à bancs, ressemblaient plus à des wagons de marchandises ; les passagers y étaient laissés aux intempéries et à la poussière de charbon.

Ces voitures étaient tellement inconfortables qu’elles étaient surnommées Les tombereaux aux chiens. De plus, elles manquaient souvent aux trains en partance, ce qui provoquait la colère des passagers n’ayant pas les moyens d’acheter un billet de seconde classe. Le billet Mantes-Paris coûtait 3,25 F en troisième classe et 4,50 F en seconde ce qui était élevé pour l’époque où un ouvrier gagnait environ 5 F par jour. Des incidents graves ont eu lieu, notamment en gare de Mantes. Des documents de l’époque relatent que "La classe ouvrière se plaignait que pour la somme de 10 francs pour le trajet Rouen à Paris elle ne fut pas mise à l’abri".

Des voyageurs ont été blessés dans ce type de voitures, surtout par des actes de malveillance : jets de pierre depuis des chemins ou du haut des ponts. Bientôt, une police des chemins de fer a dû être mise en place et les procès verbaux nombreux qu’elle adressait au préfet décrivaient ces actions et aussi quelquefois des incidents plus comiques, comme en témoigne l’extrait suivant :

Le tribunal d’Argenteuil condamnera sans doute et au maximum quatre individus qui étant sur le pont en dessus de Houilles à Montesson ont eu l’idée diabolique de pisser sur les voyageurs qui étaient dans les wagons découverts. J’aurais envoyé mon procès verbal à M. le procureur du Roi de Versailles, mais c’est à neuf heures du soir que cela a eu lieu, il n’y avait pas outrage à la pudeur publique puisqu’on ni voyait pas, mais jet d’immondices sur quelqu’un, cas prévu par l’art. 475 n° 8 du code pénal.

Ces wagons ont été modifiés en y plaçant une sorte de cage pour protéger des projectiles, mais ils ont dû être retirés du service le 10 mai 1844, devant le mécontentement continuel des voyageurs, qui n’étaient toujours pas à l’abri des intempéries.

|

Dans les autres types de wagons, des incidents de nature différente ont conduit le préfet de Seine et Oise à prendre des arrêtés, en particulier (et déjà !) celui d’interdire de fumer dans les voitures. Celles-ci étant en bois, des incendies ont eu lieu, notamment à Meudon : dans un accident, 57 personnes (dont le navigateur Dumont d’Urville) sont mortes, tuées ou carbonisées, les portes des wagons étant fermées à clé pendant le trajet, comme c’était alors la règle. |

Au début du mois de mars 1844, la ligne de chemin de fer a été pour la première fois atteinte par une crue de la Seine. Le 6 mars, le commissaire du chemin de fer, M. Beaugrand, a envoyé un rapport au préfet, faisant état d’une inondation ; pour Villennes, il y précisait que : "Le pont qui de la maison du meunier conduit au moulin de la commune de Villennes est submergé, l’habitation de ce meunier et de celui du moulin de Mignaux ont environ 1 mètre d’eau au rez-de-chaussée, inutile de dire que tous les abords sont envahis par les eaux et que le chemin de Poissy à Villennes l’est également". Bien que l'eau ait atteint quelques remblais et causé des éboulis, l’ensemble de la ligne de chemin de fer était restée praticable et la circulation n'avait pas été interrompue.

Le passage à niveau

A la fin de sa première année d’exploitation et après plusieurs enquêtes faisant suite aux réclamations des propriétaires du moulin et de l’Île de Villennes, la traversée du passage à niveau était toujours cause de mécontentements.

Le 24 mai 1844, Mme Lelarge, propriétaire de l’île, a adressé une lettre au préfet :

Par suite de ma réclamation ayant pour objet le maintien du passage à niveau qui conduit à l’île de Vilaine, dont je suis propriétaire, Messieurs les ingénieurs en chef et ordinaire du département ont fait des rapports, l’un en date du vingt quatre janvier dernier et l’autre du onze courant, pleins de lumière et d’équité, mais ces documents portent :

1èrement que chaque fois qu’un troupeau se composera de plus de 10 bœufs, bêtes de somme, de porcs ou de 40 moutons, il ne pourra passer qu’un quart d’heure avant l’époque où le train est attendu.

2èmement que si il y a plus de 40 bœufs ou de 200 moutons ces bestiaux ne pourront passer qu’une demi heure avant l’arrivée du convoi.

Ces mesures sont prudentes sans doute, mais si pendant que ces bestiaux seront ainsi groupés en attendant que le passage leur soit ouvert, ils s’en trouvent qui s’emportent ou s’échappent de manière à causer des accidents, et par conséquent du dommage, n’est-il pas de toute justice que l’administration du chemin de fer en soit responsable. J’invoque ici l’application d’un principe de droit trop bien établi par les lois sur cette matière, pour qu’il puisse être contesté.

Maintenant revenant aux termes des rapports précités, j’y vois que les mesures dont il s’agit sont demandées pour tous les passages à niveau existant sur la ligne de ce chemin de fer et comme il est juste encore que chacun soit indemnisé selon le tort qu’il en éprouvera, je fais ici, pour mon compte toute réserve de droit. J’ajouterai aussi avoir été d’autant plus surprise de voir l’administration du chemin de fer me refuser, dans mon île, l’accès dont il s’agit, ce qui m’a causé un préjudice considérable, qu’il n’en a point été ainsi en beaucoup d’autres endroits sur cette ligne ; et même sur celle de Saint Germain traversée à chaque instant du jour par la commune de Croissy (chevaux, voitures, etc...) près de la gare du Pecq.

Permettez moi, Monsieur le préfet d’appeler sur l’objet de cette lettre, la sollicitude éclairée dont vous donnez chaque jour tant de preuves à vos administrés.

Il fallut attendre février 1845 pour que cette affaire arrive devant le conseil de préfecture qui a été obligé de constater que "le dommage est grand ; depuis la troisième année qu’il dure, combien ne sera-t-il pas pour un temps qui n’a pas de limites ?". Il a remarqué, également, au sujet de l’article qui réglementait l’accès au passage à niveau que "dans la commune de Villennes, toujours les troupeaux de moutons sont composés de plusieurs centaines et ceux de bœufs de plus de dix ; car souvent il s’en trouve même plus de cinquante formant la même bande. Or n’est-il pas clair que quand la mouche piquera, par exemple, il y aura un danger réel à laisser se grouper au devant du passage, les troupeaux de bœufs et de moutons attendant l’arrivée présumée des convois. Il a conclu que "l’état de choses que subit l’île de Villennes, qui est une des plus belles propriétés de tous les environs, éprouve un immense dommage et que pour arriver à la juste appréciation de l'indemnité due à la propriété il convient d’avoir recourt, si un arrangement amiable n’avait lieu, à un arbitrage."

Le conseil de préfecture a, ultérieurement, décidé un assouplissement des règles d’ouverture du passage à niveau et accordé une indemnité à Mme Lelarge.

La première halte

Durant l’année 1844, la Compagnie du chemin de fer Paris à Rouen, a fait une demande au ministre des Travaux Publics pour obtenir l’autorisation d’ouvrir, à titre d’essai, deux nouvelles stations à Houilles et à Villennes ; celui-ci a répondu : "Examen fait de cette demande, il m’a paru qu’il y avait lieu de l’accueillir, mais sous la condition que, dans le délai d’une année, à partir de l’ouverture des nouvelles stations, la Compagnie sera tenue de faire connaître à l’administration si son intention est de rendre définitif ce qui n’aura été d’abord que provisoire et dans le cas de l’affirmative, de remplir alors les formalités d’enquêtes prescrites par le cahier des charges". Il a demandé également au préfet de notifier cette décision à la Compagnie et de prendre les mesures pour en assurer l’exécution.

A partir d'octobre 1844, trois trains s’arrêtaient, chaque jour, à Villennes :

- L'un le matin à 7 h 31 vers Paris ;

- Un second arrivant de Paris à 18 h 18 ;

- Un autre à 19 h 59 était un train de marchandises auquel étaient ajoutées des voitures, uniquement de troisième classe, ce qui était une pratique courante à l’époque ; ce train avait son terminus aux Batignolles et le trajet était de 1 h 26.

|

Voici un extrait de ce document :

Les billets ne peuvent servir que pour l'heure indiquée - Ils doivent être présentés à l'entrée des salles d'attente et conservés pour être remis à la station d'arrivée - Ils seront présentés à toute réquisition des agents de la Compagnie - Les voyageurs qui ne pourraient pas représenter leur billet devront payer le prix de leur place, calculé sur la distance la plus éloignée - Toutes les fois qu'un voyageur voudra changer de place, il en préviendra le chef de train et exhibera son billet - A 2 ans, les enfants paient demi-place ; à 6 ans, ils paient place entière - Les ordonnances de police défendent de fumer dans les voitures et dans les gares - Il est alloué à chaque voyageur 15 kilog. de bagages - Les bulletins de bagages doivent être conservés pour être représentés à la station d'arrivée - Aucun paquet embarrassant ne sera placé dans les voitures - Tout paquet enregistré sera déposé dans les voitures de bagages - La Compagnie ne répond pas des effets non enregistrés, ni des chiens qui ne seraient pas amenés 10 minutes avant le départ - Le service des gares se faisant gratuitement, MM. les Voyageurs sont invités à ne rien offrir aux facteurs.

AVIS.

Les Voyageurs devront être rendus aux Stations au moins dix minutes, et les bagages quinze minutes, avant le temps indiqué au tableau.

Cinq minutes avant l'heure fixée pour le départ, les bureaux de recette seront fermés, et il ne sera plus délivré de billets.

Les bagages qui seraient présentés trop tard à l'enregistrement seront remis au train suivant, et taxés comme messagerie.

Les prix des places pour le trajet Villennes-Paris étaient les suivants :

| Première classe | Deuxième classe | Troisième classe | Troisième classe (trains de marchandises) |

|---|---|---|---|

| 2,50 F | 2 F | 1,50 F | 1,45 F |

A la fin de cette année d’essai, la Compagnie du chemin de fer ayant demandé la prolongation de l’autorisation d’exploiter les stations de Houilles et de Villennes, elle lui a été accordée pour une autre année. Cette seconde période n'a pas donné de meilleurs résultats d’exploitation, la fréquence des trains s’arrêtant à Villennes étant la même que l’année précédente.

Le nombre de voyageurs utilisant la halte de Villennes étant de 1649 pour les neuf premiers mois de l’année 1846, la Compagnie du chemin de fer a demandé la suppression des stations de Houilles et de Villennes. Sur la demande du ministre des Travaux Publics, le préfet a interrogé les maires des deux communes pour connaître leur avis. M. Simon, maire de Villennes a donné sa réponse le 23 novembre 1846 :

Si la station du chemin de fer de Paris à Rouen dans la commune de Villennes n’a pas pris tous ses développements dont elle est susceptible c’est parce que les convois ne s’y sont jamais arrêtés que deux fois par jour au plus, et quelquefois même une seule fois à des heures telles qu’il était fort rare que le public pût en profiter.

Pendant les neuf mois que vous me citez pour exemple, les convois descendant de Paris à Rouen s’arrêtaient une seule fois à 6 heures 18 minutes du soir.

Et les convois montant de Rouen à Paris s’arrêtaient deux fois, savoir, celui des voyageurs à 7 heures 31 minutes du matin et celui des marchandises allant seulement aux Batignoles à 7 heures 59 minutes du soir.

Monsieur le Préfet remarquera de suite que ce convoi des marchandises n’allant pas jusqu’à Paris, était un double emploi insignifiant et complètement improductif.

Il y a donc, à proprement parler, qu’un seul arrêt chaque jour.

Il n’est donc pas étonnant alors que la station n’ait produit que 1649 voyageurs en 9 mois, comme l’indique la lettre de Monsieur le Préfet.

L’expérience faite par l’administration n’est pas concluante. Les communes de Villennes, Médan, Bures, Orgeval et Morainvilliers sont suffisantes pour féconder cette station, si le service est organisé d’une manière qui puisse répondre aux besoins.

D’ailleurs cette station est peu onéreuse, en la supprimant il y faudrait encore un gardien de passage à niveau ; on le remplace par un employé d’un ordre un peu supérieur qui fonctionne comme gardien de passage à niveau et comme chef de gare, les frais ne doivent pas être sensiblement différents.

C’est un grave inconvénient d’habituer les populations au bienfait d’une station sur le parcours d’un chemin de fer et de les en priver tout à coup, quand les habitudes sont prises, quand les intérêts se sont groupés, c’est nuire au bien être général et de faire des victimes.

La halte a été maintenue et deux quais ont été construits pour faciliter l’embarquement des passagers puis le nombre de trains s’arrêtant à Villennes a été augmenté, surtout à partir du moment où Mantes a été tête de ligne.

La progression a continué à ce rythme jusqu’en 1848 ; dès le mois de février, le mécontentement des classes populaires et des incidents à Paris ont déclenché des manifestations et des émeutes, qui ont duré jusqu'en juin, perturbant la circulation des trains :

- En février, la gare de Poissy a été incendiée par les employés des compagnies de navigation, mécontents de la concurrence du chemin de fer ;

- D’autres gares de la ligne ont, également, été saccagées entre Poissy et Rouen ;

- Le pont de Bezons a été en partie détruit par l’incendie du tablier, plusieurs arches étant endommagées ;

- Les gares de Triel, Meulan, Epône, et Mantes ont été détruites (rapport adressé le 29 novembre par la Compagnie du chemin de fer au préfet de Seine et Oise).

En 1849, l’ensemble du réseau français de voies ferrées exploité par de nombreuses sociétés privées, a été regroupé en six grandes compagnies. La Compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen a été remplacée par la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest.

Projet d’établissement d’une passerelle

dans le parc du château

Le chemin de fer était entré dans les mœurs des Villennois, mais leur frustration d’être séparés de la Seine était toujours sensible, notamment pour M. Paradis, le propriétaire du château, dont le parc était traversé par la ligne ; celui-ci a demandé, en 1869, l’autorisation de construire une passerelle qui relierait entre elles les deux parties du parc.

Après l'échange de nombreuses lettres et de plans entre M. Paradis, la préfecture et la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, l’autorisation lai a été accordée mais le projet n'a pas été réalisé, certainement en raison de la guerre franco-allemande de 1870-1871 et, peut-être aussi, à cause du décès de M. Paradis, le 23 avril 1871.

Pendant cette guerre, la circulation des trains a été interrompue, la ligne ayant été détruite en de nombreux points.

La seconde halte

Devant le développement du trafic sur l’ensemble de la ligne, en particulier à Villennes, le Conseil municipal s'est réuni en session extraordinaire le 9 juin 1878, pour délibérer sur le projet de construction d’un bâtiment servant de halte :

Après avoir examiné les plans, devis et rapports de la Compagnie. En ce qui concerne l’opportunité de l’établissement de cette halte.

Considérant que la population de Villennes, sans être considérable, tend à s’accroître à chaque saison de villégiature par le séjour de commerçants et rentiers de Paris qui y sont attirés par la beauté du site et que l’établissement d’une station en fixera un certain nombre qui, ayant leurs occupations à Paris, pourront y aller le matin et en revenir le soir par l’abonnement.

En ce qui concerne l’emplacement de cette station : considérant que c’est celui où la Compagnie avait à l’origine établi une station lors de l’ouverture du chemin de fer de Paris à Rouen, qu’elle y possède la maison et que c’est à cet endroit qu’elle peut être établie avec le moins de frais possibles.

Considérant encore que c’est l’endroit le plus accessible de la localité et que l’enquête à laquelle il a été procédé, s’est vivement prononcée pour l’adoption de ce projet.

Le conseil après en avoir délibéré, donne son approbation la plus entière au projet de l’établissement d’une halte à Villennes, tel que ce projet est présenté par la Compagnie de l’Ouest et demande que l’exécution ait lieu le plus tôt possible pour que l’on puisse en profiter dans la saison actuelle.

|

Il a fallu deux ans pour que le bâtiment soit mis en service. Situé du côté du quai en direction Mantes, il comprenait :

|

|

|

Quelques années plus tard, un petit bâtiment sans étage lui a été accolé pour servir de salle d’attente. Sur le quai en direction de Paris, un abri couvert a été édifié pour les passagers. |

En 1880, des voitures à impériales ouvertes et de nouvelles locomotives-tender ont été mises en service, mais le confort restait relatif, les voyageurs se plaignant des conditions du transport ; en 1886, le conseil municipal de Villennes a demandé le chauffage des wagons :

Considérant que les trains de la Compagnie de l’Ouest qui partent de Mantes ou de Meulan sur Paris et réciproquement ne sont pas chauffés.

Que l’administration fixe pour le chauffage des trains une distance de soixante kilomètres et un trajet de deux heures, que Mantes est à cinquante huit kilomètres de Paris, que le trajet de Mantes à Paris s’effectue dans un temps qui varie entre une heure cinquante minutes et deux heures.

Le conseil municipal fait appel aux sentiments d’équité du conseil d’administration du chemin de fer de l’ouest pour faire décider le chauffage de tous les trains de banlieue circulant de Paris à Mantes.

|

En 1886, la gare Paris Saint-Lazare, a été reconstruite ; à Villennes, la seule amélioration "importante" apportée dans la halte a été, en 1893, l’installation de distributeurs de bonbons et de chocolat, l'un dans la salle d'attente de la halte, l'autre dans l'abri pour les voyageurs. |

|

|

En 1895, des voitures à impériales fermées pouvant transporter 72 à 78 voyageurs assis ont été mises en service, mais leur accès était difficile et leurs dimensions étaient insuffisantes. Les Parisiens les ont baptisées "Bidel" du nom d’une ménagerie, célèbre à la belle époque, qui transportait ses fauves dans des cages superposées. |

|

Le trafic se développant, le nombre des accidents était, en augmentation, comme en témoigne les nombreux rapports qui ont été transmis à la préfecture. Ci-contre, un

extrait du Journal des débats politiques |

|

Les victimes de ces accidents étaient principalement des employés de la Compagnie du chemin de fer : les ouvriers qui travaillaient dans les gares et sur les voies, lors de de l’entretien de celles-ci et de la manœuvre des wagons, ne prêtaient pas une grande attention à leur sécurité.

Un chef d’équipe de l’entretien des voies a été tué, en août 1894, entre Villennes et Médan mais il n’était pas la première victime du chemin de fer sur le territoire de la commune : un inconnu s'était suicidé en juin 1891.

A la fin du siècle, la fréquentation de la halte de Villennes connaissait un essor très important avec près de deux cent mille voyageurs dans l’année. C'est pourquoi, les Villennois se sentant frustrés par la dénomination "halte", la municipalité a demandé, le 4 octobre 1896, que l’appellation "gare" lui soit accordée :

Considérant que la halte de Villennes est ouverte au service des voyageurs, des bagages, des articles de messagerie, des marchandises en grande vitesse, des denrées, des chiens. De plus qu’elle trafique avec toutes les gares du réseau, que son service n’est pas limité et restreint à une région déterminée comme celui des haltes, demande que cette appellation soit supprimée et remplacée par celle de gare.

Cette demande en est d’autant plus gratifiée que le mouvement des voyageurs y atteint presque le chiffre de deux cent mille par an et que les gares de Maisons, Houilles et Poissy sont seules de la ligne de Paris à Mantes dont le trafic de voyageurs soit supérieur à celui de Villennes.

La réponse de la direction des chemins de fer au ministère des Travaux Publics a été transmise au préfet le 22 juillet 1897 ; la demande était rejetée dans ces termes :

Cette demande paraît uniquement inspirée par la crainte que le mot de "halte" n’éloigne les touristes, pour qui Villennes est un but d’excursion, en leur laissant croire que le pays n’est pas suffisamment desservi.

Or, je ferai remarquer, au contraire, qu’il s’y arrête 17 trains impairs et 14 trains pairs; d’autre part le dénomination de halte ne figure pas dans les livrets de la marche des trains.

Dans ces conditions, il importe peu au public que la Compagnie de l’Ouest emploie, dans son service intérieur, l’appellation "halte" au lieu de "gare", et la commune n’aurait rien à gagner à la modification réclamée.

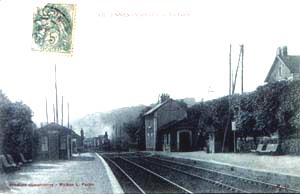

|

C’est ainsi que la dénomination "halte" a été employée jusqu’à la construction de la nouvelle gare. Au début du XXe siècle, devant l’affluence des voyageurs, la halte a commencé à montrer ses limites de fonctionnement, en raison de son exiguïté et de son emplacement. Le 13 février 1902, le conseil municipal a appelé l’attention de la Compagnie du chemin de fer sur les accidents successifs qui se produisaient "par accès trop facile des voies et en raison de la disposition même de la gare qui empêche de voir les arrivées des trains express venant de Paris". Cette demande restera sans réponse et aucun aménagement ne sera effectué. Ci contre : les horaires de 1902 |

|

Devant les plaintes des voyageurs et des habitants de Villennes, qui étaient en nette augmentation depuis le début du siècle, le conseil municipal s’est adressé, de nouveau, aux autorités compétentes lors de sa séance du 2 juillet 1903 :

Le Conseil municipal considérant la prospérité toujours croissante de Villennes sur Seine et désirant la favoriser davantage et améliorer le bien être des habitants de la commune invite la Compagnie du chemin de fer de l’Ouest à transformer et à modifier ses salles d’attente fermées et couvertes qui sont non seulement insuffisantes, mais encore sont dépourvues du confortable le plus élémentaire auquel les voyageurs ont droit, il attire donc l’attention de la Compagnie

1° sur l’exiguïté de ces salles où il y a place que pour quelques personnes alors qu’il y a parfois pour un seul train plus de cent voyageurs et que le mouvement de ces derniers, l’année dernière s’est élevé au chiffre de 250.000.

2° sur l’installation défectueuse de la salle d’attente ouverte sur le quai qui outre son exiguïté n’a pas même de gouttières pour recevoir les eaux de pluies, et ces dernières étant donné la pente inverse du sol envahissent constamment ce petit hangar où il est alors impossible de rester.

3° sur l’absence d’un endroit où les bagages puissent être mis à couvert et qui actuellement encombrent les petites salles d’attente.

Il signale également à la Compagnie l’insuffisance notoire de l’éclairage qui rend les quais très dangereux alors que la Compagnie pourrait les éclairer au gaz et donner ainsi aux voyageurs la garantie de sécurité qu’ils sont en droit d’attendre d’elle, et signale enfin le manque d’eau qui constitue un des besoins les plus élémentaires à assurer aux voyageurs.

En conséquence le conseil municipal prie Mr le Préfet de Seine et Oise de vouloir bien transmettre la présente délibération au Ministre compétent pour qu’il donne suite.

Il n’y a pas eu de réponse à cette demande. Le conseil municipal a désigné, le 8 février 1906, quatre de ses membres pour faire partie de la commission chargée d’étudier le projet de transformation de la gare. Il a fait une autre tentative, en 1907, en demandant l’établissement d’une sortie sur le quai en direction de Paris ; le ministère des Travaux Publics et la Compagnie du chemin de fer ont donné leur accord mais ces travaux n'ont jamais été réalisés, la décision de construire une nouvelle gare ayant été prise.

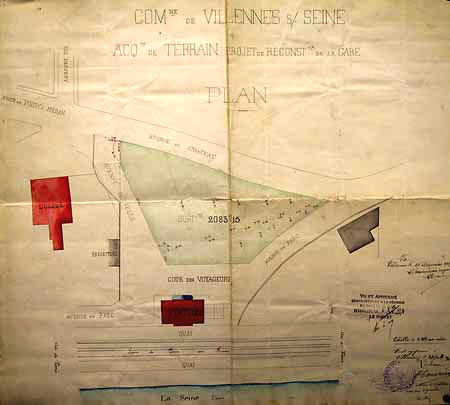

La gare

Dans ce but, le conseil municipal avait été réuni, le 14 mars 1907, sous la présidence du maire, M. Cauchoix :

Le Conseil municipal considérant l’incommodité de la halte actuelle qui ne répond plus aux besoins de la population de Villennes sans cesse grandissante, l’insuffisance des dégagements susceptibles de causer de graves accidents et par conséquent la nécessité de remédier au plus tôt à cet état de chose très préjudiciable aux intérêts de la commune. Vu la proposition faîte par la Compagnie du chemin de fer de l’Ouest, de construire une nouvelle gare sur un autre emplacement aux frais de la commune.

Vu le rapport favorable fait sur cette question par Mr Laumonier, conseiller municipal et étant donné que les terrains nécessaires sont donnés gratuitement à la commune qui n’aura à grever son budget d’aucune dépense supplémentaire de ce chef décide à l’unanimité de construire cette nouvelle gare et à cet effet sollicite Mr le Ministre des Travaux Publics et Mr le Préfet l’autorisation de contracter au Crédit Foncier un emprunt de 55.000 francs conformément à la loi du 26 octobre 1897. L’amortissement de cet emprunt devant être assuré dans un délai de 12 années environ par les soins de la Compagnie du chemin de fer de l’Ouest au moyen d’une surtaxe de 0,05 Frs par billet au dessus de 1 franc, de 0,10 Frs par billet aller retour et 6 Francs par carte d’abonnement.

|

Le 12 avril 1907, la municipalité a décidé d’acquérir un terrain de 180 m² appartenant à M. Capdeville au prix de 4 000 F, afin d'ouvrir l’avenue qui conduira à la nouvelle gare. |

Le préfet a transmis l’avis du Conseil d’état, qui n’a pas admis l’exemption aux surtaxes destinées au remboursement du prix de construction de la gare, ; le 6 septembre 1907, le conseil municipal a pris cette décision :

Construire aux frais de la commune la nouvelle gare dont le devis s’élève à 50.000 Frs plus 2000 Frs pour l’établissement d’un bureau restant de petite vitesse jusqu’à 300 Kg. L’engagement en outre à rembourser les frais d’installation du gaz qui n’étaient pas prévus au devis primitif, mais décide conformément à l’avis de Mr le Préfet de Seine et Oise que la surtaxe de 0,05 Frs par billet simple et 0,10 Frs par billet aller retour et de 6 Frs par carte d’abonnement destinée à effectuer le remboursement des dépenses afférentes à la construction de la nouvelle gare sera applicable à tous les billets de ou pour Villennes sans exception.

Le Conseil municipal a donc demandé, à nouveau, au préfet l’autorisation de contracter un emprunt de 55 000 F, dont le remboursement serait effectué en dix années environ, au moyen de la surtaxe sur les billets. Il a demandé également l’autorisation pour un autre emprunt, destiné à acquérir les terrains en face de la future gare pour "assurer dans l’avenir à la dite gare des dégagements éventuels que pour créer une place publique qui manque à la commune et dont le besoin se fait impérieusement sentir". La somme de 22 000 F se répartissait de la manière suivante :

- Terrain de M. Capdeville : 4 000 F ;

- Terrain de M. Pichard du Page : 16 100 F ;

- Surplus comprenant les frais d’acquisition.

Estimant que la commune de Villennes consentait de grands sacrifices pour la construction d’une nouvelle gare, le conseil municipal a renouvelé, le 19 novembre 1907, sa demande de changement de dénomination "halte" en "gare" :

Considérant que l’accroissement continu du mouvement des voyageurs et des marchandises qui donnent à la halte de Villennes sur Seine une importance considérable émet le voeu que la dite halte soit désormais appelée gare de Villennes sur Seine et prie Mr le Préfet de faire les démarches nécessaires auprès du Ministère des Travaux Publics pour que la Compagnie du chemin de fer de l’Ouest soit autorisée à faire le changement de dénomination.

Le 9 juillet 1908, le conseil municipal a pris connaissance de la lettre du ministère des Travaux Publics du 19 mai, qui approuveait le projet de construction de la gare, et a décidé d’en confier l’exécution à la Compagnie du chemin de fer de l’Ouest. Ces travaux comprenaient :

- Sur le quai en direction de Paris : la construction d’un bâtiment composé d’un vestibule affecté aux voyageurs de 2e et 3e classes, un salon de 1re classe, des bureaux pour le chef de gare et les facteurs et un local pour le service des bagages, l’ancienne halte étant transformée en appartement pour le chef de gare et en un bureau restant de petite vitesse jusqu’à 300 kg dans l’ancienne salle d’attente.

- Sur le quai en direction de Mantes : un abri fermé avec une seule ouverture ; les deux quais devaient, également, être allongés.

Tous ces travaux ont été réalisés grâce à un emprunt de 55 000 F, gagé et amorti par une surtaxe sur tous les billets, dont Villennes était la gare de départ ou d'arrivée.

Le même jour, le conseil municipal a décidé d’ouvrir immédiatement une enquête d’utilité publique, relative aux surtaxes prévues, qui a été close le 13 août suivant : un seul dire, celui de M. Bonpaix, protestant contre le projet des surtaxes, a été relevé ; il a été rejeté et la commission a donné son accord au projet.

Toutes ces démarches administratives ont demandé plusieurs mois avant que le décret soit signé ; dans cette période, la Compagnie du chemin de fer de l’Ouest a cessé d’exister, étant intégrée par la loi du 18 décembre 1908 dans une nouvelle société, appelée Chemin de fer de l’Etat.

Le décret autorisant la commune de Villennes à contracter un emprunt pour réaliser son projet a été signé par le président de la République, Armand Fallières, le 23 avril 1909 et le 10 mars 1911 ; les travaux étant presque terminés, une décision ministérielle en a rappelé les termes d’exploitation et a transdormé la halte en la gare de Villennes sur Seine.

|

La gare est entrée, officiellement, en service le 7 mai 1911. Lors de l'ouverture, la librairie Hachette y a installé une bibliothèque. |

Accidents

Nous ne pouvons pas mentionner tous les accidents qui se sont produits sur la ligne, dans sa traversée de Villennes. A la gare, à la fin de l'année 1927, l'un d'eux a causé le décès d'un Villennois, employé de la compagnie du chemin de fer.

Tué par un express

Mardi matin, le garde-signaux du poste n° 17, situé près la gare de Villennes, a été tamponné par le train express de Paris à Caen, qui passe à Villennes à 8 h. 51.

Cet employé nommé Cevaer Jean, âgé de 33 ans, demeurait au hameau de la Clémenterie, il a été surpris par l'express au moment où il se trouvait entre la voie et le garde fou d'un pont situé au-dessus de la rue du Port, lequel n'est qu'à un écartement de 0 m. 147 de la voie.Journal de Poissy, Meulan, Saint-Germain-en-Laye, Rueil, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi, 29/12/1927

|

Le principal changement de la gare a été la construction

d’une passerelle entre les deux quais, à la suite du grave

accident du 12 janvier 1968. |

|

La démolition de la première gare

|

La gare de Villennes, n’ayant plus de chef de gare, son logement dans l’ancienne halte n’était plus occupé. Celle-ci, appelée incorrectement "la maison du garde-barrière", a été démolie en novembre 1989. |

Et la suite ...

1913 - Premier projet, présenté le 9 février 1913, de quadrupler les voies sur le territoire de la commune de Villennes en vue de leur électrification !

1933 - Mise en service de voitures métalliques de banlieue et notamment des voitures à étage. Ces deux types de voitures sont restées en service jusqu’en 1975.

1938 - Le 1er janvier, création de la S.N.C.F. Le nombre de voyageurs, transportés dans l’année sur les lignes de banlieue Paris-Saint-Lazare, a dépassé les 100 millions.

1944 - Importantes destructions sur le réseau : gare de triage et dépôts d’Achères ainsi que les ponts de Maisons-Laffitte et de Carrières.

1966 - Le 26 septembre, mise en service de la traction électrique sur la ligne Paris-Mantes par Poissy.

|

Cette locomotive à vapeur Pacific 231 G 558, construite en 1922, a circulé jusqu'en 1968 sur la ligne Paris-Le Havre. De nos jours, les Villennois ont pu encore parfois la voir passer, à l'initiative du "Pacific Vapeur Club de Sotteville-Les-Rouen, qui en a assuré la conservation. |

|

1975 - Mise en service de nouvelles voitures à deux niveaux.

1979 - Inauguration du raccordement entre Nanterre Université et Sartrouville.

1990 - Prolongation de la ligne A du R.E.R. jusqu'à Poissy.

2001 - Rénovation des installations de la gare de Villennes, dans le cadre du réseau Transilien.

Les historiens villennois du XXIIe siècle vous raconteront

peut-être le projet, annoncé en 2001, de faire passer sur le

territoire de la commune une ligne de trains à grande vitesse, la

Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN) et les protestations d'une

partie de la population, s'inquiétant des éventuelles atteintes à

l'environnement. Ils relateront, certainement, la prolongation, de

Paris à Mantes-la-Jolie, du RER E, sous le nom Eole, après de nombreux

reports de la date de mise en service.