Les restaurants de l'intérieur du village

La Villa et l'hostellerie de la Nourrée

La Villa de la Nourrée, transformée en 1920 en l'Hostellerie de la Nourrée, devenue le Country-Club de la Nourrée au début des années 1950, a été démolie dans les années 1970 pour laisser la place à la Résidence Gallieni-Clémenceau, située à l'angle des deux rues dont elle porte les noms.

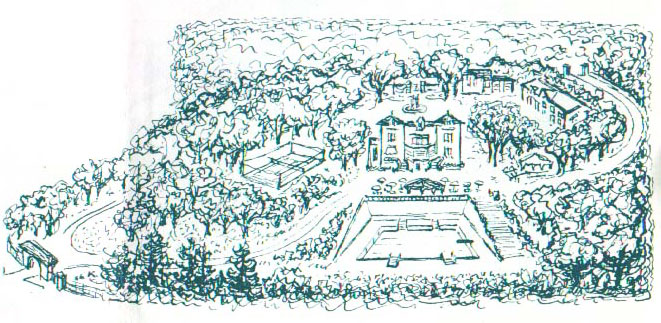

La Villa de la Nourrée

Les terrains

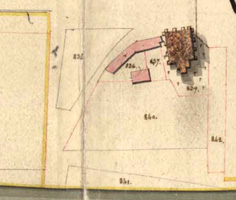

L'extrait ci-dessous du plan d'intendance, établi en 1786, montre l'emplacement des deux parties du terrain de la villa de la Nourrée qui, de chaque côté du chemin principal, faisaient vraisemblablement partie de terrains plus importants, appartenant à un seul propriétaire.

|

Le potager du château s'étendait jusqu'aux prés de la Nourrée. Un acte d'échange avec les châtelains, M. & Mme de Givry, laisse penser qu'en 1842 leur propriétaire était Mme veuve Prevost. Jusqu'en 1881, le terrain labourable situé à l'angle des deux chemins devait appartenir à M. & Mme Giraux, qui étaient restés propriétaires de la parcelle voisine. |

Le docteur Magitot l'a alors acheté.

Le bâtiment

|

Ce nouveau propriétaire a fait bâtir sa villa par l'architecte Eugène-Jules Suffit (1831-1895). Celui-ci ne réalisa pas complètement son projet initial : il réduisit la hauteur de la maison ; il rendit les volumes symétriques ; il simplifia les toitures et le porche. |

|

La villa est décrite ainsi dans l'ouvrage Autour d'Orgeval, de la boucle de Poissy au pays de Cruye de la Direction Générale des Affaires Culturelles d'Île-de-France :

Elle est connue grâce à d'anciennes cartes postales (coll. part.) et s'avère être une version affadie du projet publié en 1881 dans le recueil d'architecture de J. Broussard Petites habitations françaises. En effet, les dessins évoquent l'une des sources de l'architecture de villégiature du XIXe siècle : la villa rustique italienne caractérisée par une disposition en plusieurs corps, dont une tour, une loggia, une terrasse, des toits à faible pente débordants, des élévations asymétriques, l'usage de l'arc en plein cintre. La réalisation, sans doute par mesure d'économie, est plus sobre : symétrie des volumes, simplification des toitures, suppression de la loggia au profit d'un porche plus ordinaire.

Les premiers propriétaires de la villa

Le docteur Magitot

Emile Magitot était l'un des premiers médecins, qui ont enlevé les maux de la bouche. Précurseur de la stomatologie, il était aussi parmi les Parisiens qui avaient installé leur résidence secondaire à Villennes, dès la fin du XIXe siècle.

En 1881, il acquit le terrain situé "dans la Nourrée", de l'autre côté du chemin vicinal n° 1 ; il est devenu le potager de la propriété.

Bien que la circulation était beaucoup moins importante que de nos jours sur ce chemin, devenu l'avenue Clémenceau, il demanda l'autorisation de faire pratiquer un passage de piéton, de 1,80 m de hauteur, sur un mètre de largeur, sous ce chemin vicinal.

Le conseil municipal donna son accord, à la condition que ce passage soit construit avec toutes les garanties de sécurité, que l'entretien soit assuré par le propriétaire et ses successeurs, moyennant le paiement d'une somme de 500 F affectée à la construction de la rue de la Ravine. Une délibération de janvier 1882 précisa que cette somme ne sera pas restituée si le passage n'est plus entretenu et devait être démoli. En novembre 1884, le passage a été réalisé et le docteur Magitot devait 600 F à la commune ; le conseil municipal n'accepta pas sa proposition de payer en trois versements !

|

Lorsque le passage n'a plus été utilisé, il a été comblé ; nous pouvons encore apercevoir l'une de ses extrémités, cachée par du lierre. |

Après le décès d'Emile Magitot, la vente sur licitation a été annoncée, le 5/3/1898, dans le journal Le Courrier de Versailles :

[...] Au nom et comme subrogé-tuteur ad hoc des mineurs Magitot susnommés ;

Nommé à ladite fonction par délibération du conseil de famille des mineurs Magitot, tenu sous la présidence de Monsieur le Juge de paix du VIIIe arrondissement de la ville de Paris, le douze mai mil huit cent quatre-vingt-dix-sept ;

Il sera, le mercredi trente mars mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, à deux heures de l'après-midi, procédé, en l'audience des criées du Tribunal civil de la Seine, séant au Palais de Justice, à Paris, salle ordinaire desdites audiences, à la vente sur licitation, au plus offrant et dernier enchérisseur, des immeubles ci-après désignés :DESIGNATION PREMIER LOT.

Une grande maison de campagne sise à Villennes, canton de Poissy, arrondissement de Versailles, appelée La Nourée, à proximité de la Seine.

Comprenant :

1° Belle villa à l'italienne, de construction récente, composée de :

Un vaste sous-sol avec cave, cellier, dépendances, calorifère.

Au rez-de-chaussée, un grand salon attenant à un jardin d'hiver, salle de billard, vaste salle à manger, cuisine, offices, salle de bains avec installation hydrothérapique.

Au premier étage, cinq chambres de maitre avec cabinets de toilette et postes d'eau.

Terrasse à l'italienne.

Au second étage, sept chambres à coucher.

2° Dans le parc, pavillon isolé, de forme chalet, comprenant un appartement complet, deux chambres, salle à manger, cuisine, calorifère, cave.

3° Ecuries et remises, maison de jardinier, communs, basse-cour, serre, orangerie.

4° Parc dessiné à l'angiaise, jardin à la française, verger, potager, pièces d'eaux vives.

5° Potager séparé de la propriété mais relié par un passage souterrain situé sous le chemin vicinal n° 1.

Le tout d'une contenance de un hectare quatre-vingt ares et tenant, savoir : la propriété, d'un côté, à Madame Binet ; d'autre à la route de Médan ; par devant, à la route du Président et le potager ; d'un côté, à Monsieur Baron ; d'un bout, au chemin de fer de l'Ouest ; d'autre côté, à Madame Boyer, et d'autre bout à la route du Président.DEUXIEME LOT.

Un petit port particulier sur la berge de la Seine, avec escalier d'embarquement ; vaste hangar pour les bâteaux et les ustensiles de pêche, adossé à celui du voisin et couvert par le même toit.

Le terrain, d'une contenance de deux cent soixaute-neuf mètres, et tenant, d'un côté, à la Seine ; d'autre côté, au chemin réservé à la ligne du chemin de fer ; à l'ouest, à Monsieur Levallois ; à l'est, à un terrain non encore vendu.TROISIEME LOT.

Une pièce de terre d'une contenance de huit ares soixante et un centiares, sis commune de Villennes, lieu dit la Garenne, canton de Poissy, arrondissement de Versailles (Seine- et-Oise), tenant, d'un côté Eugène Lamirault et Vallerand ; d'autre côté, Daniel et les héritiers Cholet ; d'autre bout, le chemin de Villennes.

[...]

Jacques Cattaui

La propriété a été alors acquise par Jacques Cattaui, rentier, ayant habité rue Demours à Paris et à Asnières. Né en octobre 1857 au Caire, il est décédé en juillet 1931. Il avait épousé Marie Joséphine Gillet.

Il était issu d'une large famille juive d'Egypte, qui a joué un rôle important dans son pays et s'est disséminée dans différents pays. Son père, qui a eu 11 enfants, était lui-même le petit-fils de Eliahu Cattaui, trésorier du vice-roi d'Egypte, chargé de la collecte des impôts. Celui-ci s'était installé, à la fin du XVIIIe siècle, à Quatta, un village proche du Caire, dont le nom a été utilisé pour forger celui de sa famille.

Gaston Akoun

Gaston Akoun, créateur et directeur du Luna-Park de Paris, acheta ensuite la Villa de la Nourrée ; le contrat comprenait deux parties signées, vraisemblablement à cause de la guerre, en 1914 et en 1919. Sa profession était alors "Ingénieur Constructeur" ; devenu citoyen américain, il résidait à New York, après avoir habité à Paris rue de Presbourg et avenue du Bois de Boulogne.

Il transforma bientôt la villa en hôtel-restaurant, appelé "Hostellerie de la Nourrée" et, parfois, Eden Roc.

Après son décès à New York, en juin 1943, ses deux filles héritèrent de la propriété :

- Huguette Jocelyne, née à Chambéry en 1918, mariée précédemment à New York avec un citoyen américain et plus tard avec un médecin d'Orgeval, qui a habité avec elle dans une annexe de l'établissement ; ensuite, elle a partagé la vie de Georges Debierre, gérant de l'une de ses sociétés, qui était le fils de Charles Debierre (1863-1932), professeur de médecine, dirigeant du parti radical dans le département du Nord et adjoint du maire de Lille. Elle est décédée en 1983.

- Monique Ginette, née à Paris en 1919, célibataire.

Assistées par d'autres personnes, elles ont exploité l'hôtellerie puis en ont fait le "Country-Club de la Nourrée".

Lors de la fin de leurs activités, en 1961, la première y habitait encore tandis que la seconde résidait à l'hôtel du Berceau, place de l'Eglise ; l'une de ses occupations était l'élevage de chiens.

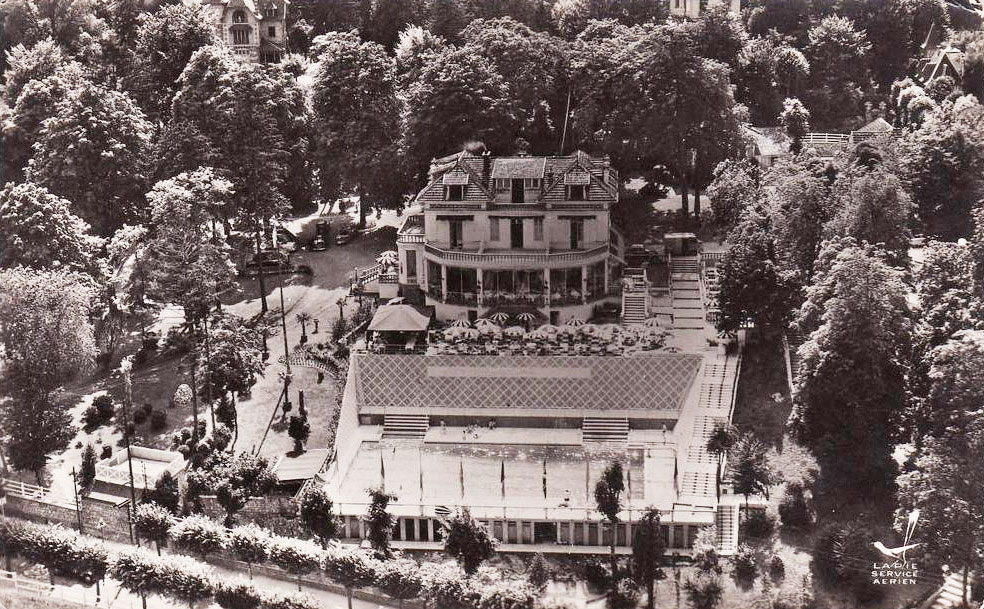

L'Hostellerie de la Nourrée

Un document permet de connaître la date de l'ouverture de l'hôtel-restaurant : la déclaration obligatoire du débit de boissons, du 16 mai 1920. L'exploitant était Achille Jean Destombes, originaire de Tourcoing, qui confia la direction de l'établissement à Léon Maullé.

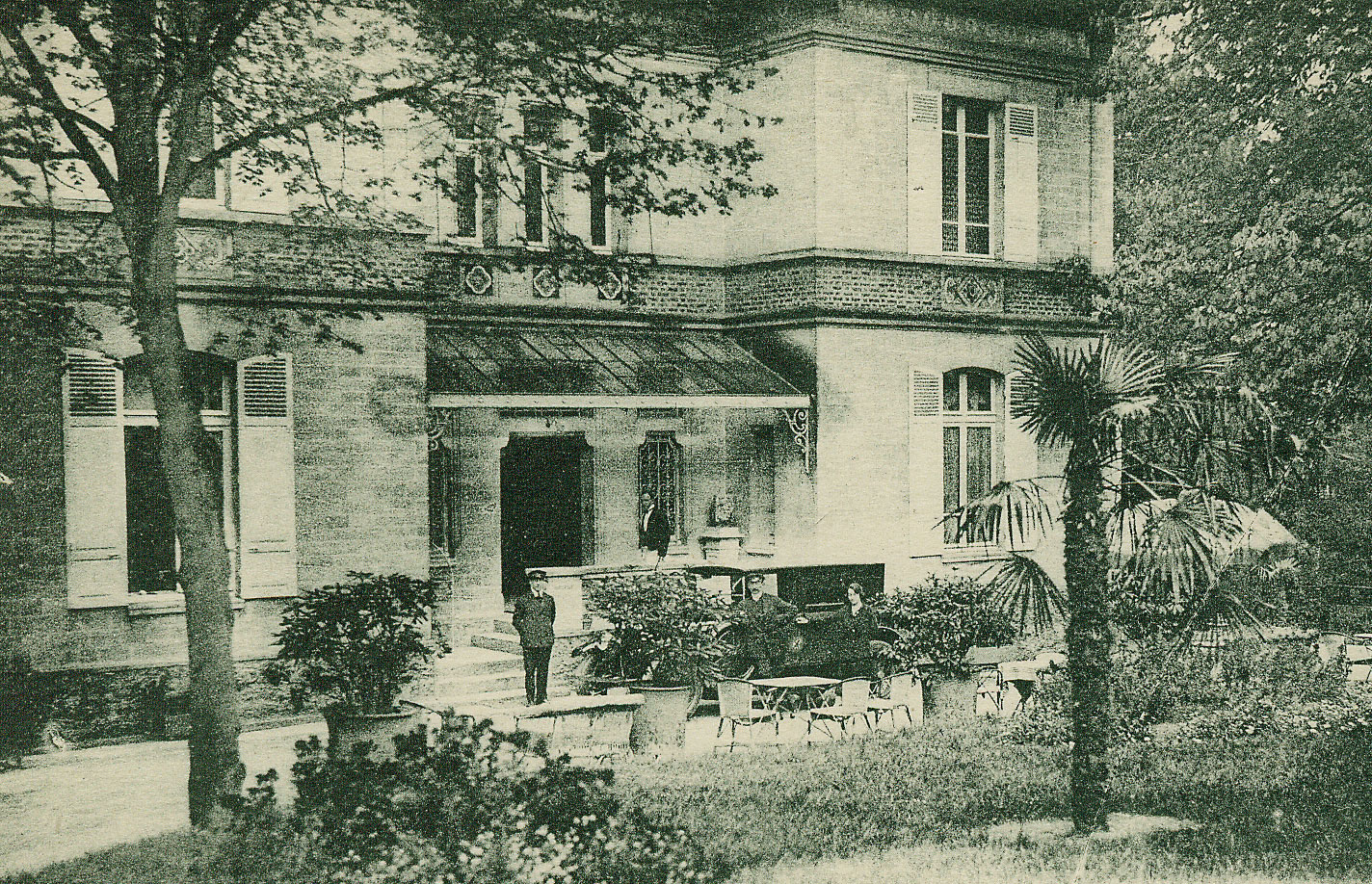

De nombreuses cartes postales montrent les transformations, qui ont été apportées à la villa, en particulier l'adjonction d'une véranda. Elles nous offrent différents points de vue du parc et du bâtiment.

|

|

|

|

|

|

|

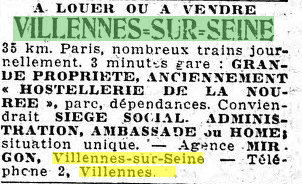

Après la déclaration de la guerre, la propriété a été mise en vente. Cette annonce, parue, dans Le Figaro du 11 octobre 1939, indiquait que l'agence Mirgon était chargée de la vente. Il ne semble pas qu'une transaction ait alors eu lieu. |

|

Deux chambres furent détruites pendant la guerre. Des jardiniers effectuant des travaux de nettoyage, sur le terrain situé de l'autre côté de l'avenue Clémenceau, ont déterré en mai 1955, à proximité du court de tennis, un obus de 75 paraissant non percuté.

La reconstruction totale a concerné huit appartements nouveaux, une annexe et trois portails ; un permis de construire eétait relatif à un porche en pan coupé, à l'angle de la rue Gallieni.

Le Country-Club de la Nourrée

Les différentes sociétés propriétaires et exploitantes

|

La société, créée sous ce nom, avait pour objet : l'exploitation d'un hôtel-restaurant, club de sports, tennis, piscine, bar. |

Georges Debierre reçut la société en location-gérance de Melle Huguette Akoun. Il était également gérant de la société "Eden Roc de Paris", créée en janvier 1954 puis nommée "La réserve de Paris"; celle-ci avait pour objet la création, l'exploitation d'un commerce d'hôtel restaurant à Villennes-sur-Seine, rue Georges Clémenceau.

|

L'établissement appartenait depuis octobre 1953 à la Société Civile Immobilière du Country-Club de la Nourrée. |

|

Une association sportive "Country-Club de la Nourrée" a été également constituée. Ses statuts ont été publiés en août 1952. Le prix de l'adhésion annuelle eétait alors de 12 000 F ; les membres et leurs invités bénéficiaient d'une réduction de 10 % sur les services hôteliers et le restaurant ; les membres étaient admis gratuitement à la piscine, aux courts de tennis et à l'ensemble des installations sportives. Le Tennis-Club de Villennes-Médan a utilisé les courts de tennis de 1956 à 1963. L'hôtellerie a été également le lieu de sa fête annuelle. |

|

L'ouverture du Country-Club

|

Divers travaux d'aménagement furent réalisés : agrandissement de la véranda, construction de la piscine et des terrains de sport... Le Country-Club ouvrit ses portes au début de l'été 1952. |

|

Week-end au Country-Club de la Nourrée

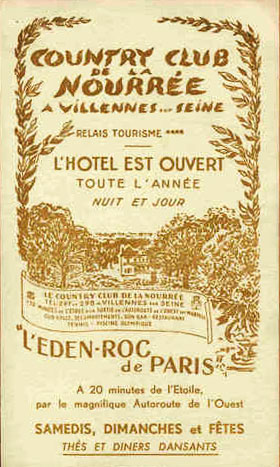

Des encarts publicitaires, insérés dans des journaux, tels

que l'Officiel des spectacles, invitaient à venir passer le

week-end à Villennes. |

|

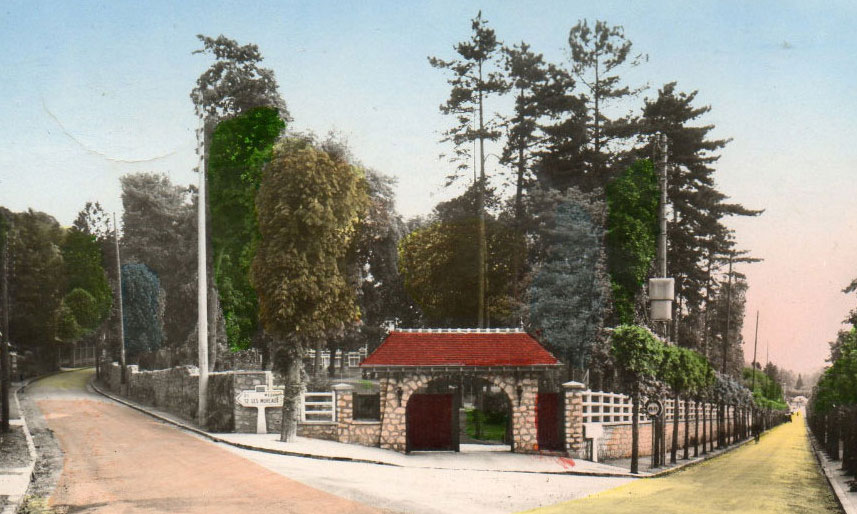

|

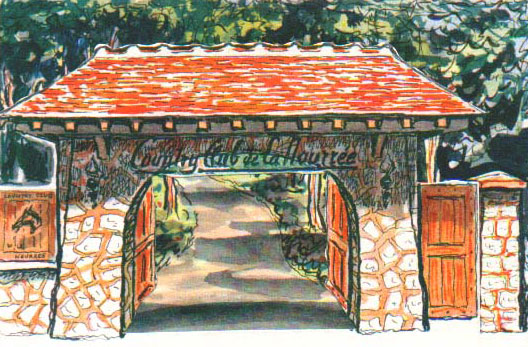

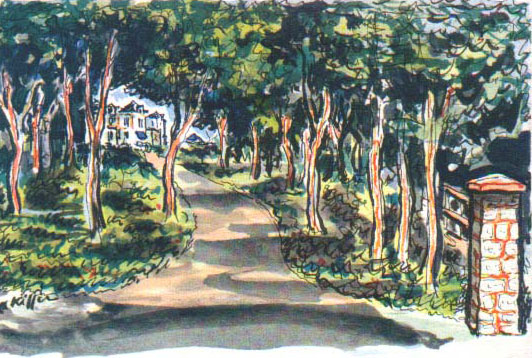

L'entrée se trouvait à l'angle de la rue Gallieni et de la rue Clémenceau. Cliquez sur le portail, pour pénétrer dans l'allée. |

|

|

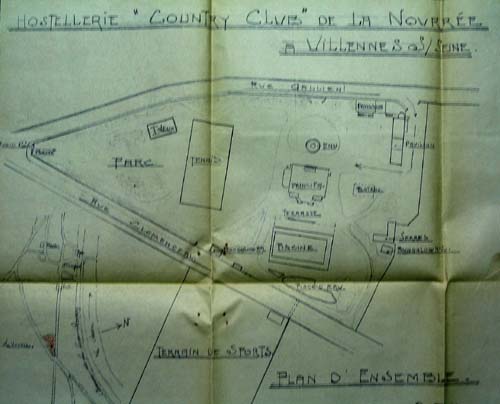

Orientez vous vers la piscine, au moyen du plan ci-contre. |

|

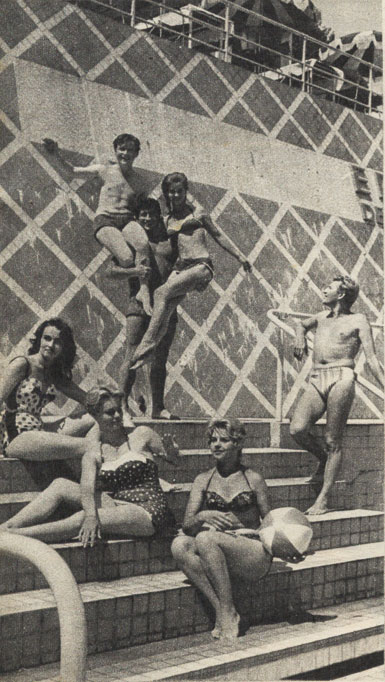

Le spectacle offert par cette piscine a été décrit dans un article publié dans le magazine Aux écoutes du monde. |

|

|

Eden-Roc accueillait des célébrités, en particulier des acteurs de cinéma, dont quelques uns restent connus, pendant le tournage d'un film dans la région. Cette photo, prise sur les marches de la piscine, a été publiée dans le numéro 1308 (1er septembre 1959) de la revue Cinémonde avec la légende suivante :

|

|

Les actualités cinématographiques de l'époque nous

restituent une amusante séquence, montrant l'ambiance qui

régnait dans cette piscine. |

|

Les multiples difficultés d'exploitation de l'établissement

Plus de 70 ans s'étant écoulés depuis cette période, nous pouvons relater les nombreux problèmes, qui ont rapidement entraîné la fermeture du Country-Club de la Nourrée.

Les problèmes avec la municipalité et la préfecture

La piscine

La piscine avait été construite en béton armé avec revêtement en carrelage céramique. Sa surface était de 300 m2. Elle était munie d'une rigole anti-vague et de larges escaliers d'accès.

Suite à une visite de l'Inspecteur des Bassins et Piscines du département, la préfecture demanda, en octobre 1952, des modifications, afin de corriger des erreurs techniques dans sa construction et de respecter la réglementation en vigueur.

En mai 1953, la société affirma respecter toutes les directives et exigences des services compétents, pour l'ouverture de sa nouvelle piscine. Elle contesta toutefois la demande d'autorisation, qui lui était faite, pour l'évacuation des eaux de la piscine par un puisard creusé sur son terrain.

La construction de bâtiments annexes

Un procès-verbal a été dressé en décembre 1953 pour une construction, sans permis, d'un logement pour le personnel sur un terrain voisin, loué par la propriétaire de la villa Clairefontaine, Melle Duchemin, en bordure de la rue Gallieni. Les murs et les portes, d'un bâtiment dont la construction avait commencé, avaient été démolis, après l'interdiction de la mairie. La SCI a affirmé que la mairie n'avait pas répondu à sa lettre, demandant l'autorisation d'ouvrir une porte de garage sur la rue Gallieni (qui supposait donc la construction d'un garage).

|

En octobre 1954, les services départementaux du Ministère du Logement et de la Reconstruction ont déposé une plainte contre Huguette et Ginette Akoun pour infraction à la législation sur les permis de construire. |

|

Elle concerneait l'édification d'un bâtiment comprenant un garage au rez-de-chaussée et une chambre à l'étage en bordure de l'avenue Clémenceau ainsi que d'une annexe en bordure de la rue Gallieni. Les vestiges de ce petit bâtiment étaient encore visibles de nos jours. |

|

Le balisage

En octobre 1952, le gérant a renouvelé sa demande au maire, M. Raynaut, de remplacer à ses frais le panneau de verre placé devant le portail de l'établissement, indiquant "Eglise du 11ème - PLAGE".

Une lettre qu'il a écrite au nouveau maire, M. Mirgon, montre le manque d'entente entre la société et la municipalité, "après deux années de conciliation, dans un moment où elle tient à démarrer son affaire" :

[...] j'ai l'impression formelle et malheureusement fondée, que la Mairie de Villennes, loin d'aider à notre entreprise de régénération et d'embellissement d'une ville autrefois prospère par le tourisme et ne pouvant même pas actuellement boucler son budget municipal, continue à considérer le COUNTRY CLUB DE LA NOURREE comme inexistant et à faire en sorte que tout ce que nous pouvons être amenés à demander, aussi faible soit-il, se trouve automatiquement rejeté.

Que vos services aient cru bon d'indiquer "une plage à VILLENNES S/ SEINE" (alors qu'elle n'est même pas à Villennes), que de plus ils me refusent l'autorisation de modifier cette plaque, bien que située en face ma propriété, cela est peut-être leur droit strict, mais en ce qui me concerne, vous comprendrez aisément que cela m'oblige à en tirer les conclusions que vous avez pu lire.

[...] en conséquence, je poursuivrai dorénavant une politique de publicité importante mais personnelle, le COUNTRY CLUB de la NOURREE, route de VILLENNES SUR SEINE évitera ainsi à la Ville de Villennes une publicité qu'elle ne semble pas désirer.

Pour terminer enfin et en tant que Directeur de deux Sociétés Hôtelières nouvellement créées, je donnerai des ordres formels pour que tous achats comme toutes relations commerciales soient définitivement annulés par la Nourrée auprès des commerçants de Villennes, ce qui permettra à certains membres de votre Conseil municipal de réaliser un peu mieux leur intérêt présent. [...]

Une autorisation a été accordée par décision du conseil municipal, en mai 1954, "à condition que cette publicité conserve un caractère impersonnel afin qu'un autre commerçant ne puisse se prévaloir du précédent.

Exemple : Eglise

Plage

Piscine olympique"

Les problèmes avec les voisins

En juin 1954, des voisins se sont plaints du bruit :

La retransmission par hauts-parleurs, aussi bien de musique que de propos verbeux, de jour comme de nuit, crée un tapage fort désagréable pour ceux qui viennent à VILLENNES chercher le repos et la tranquillité, et qui retrouvent une atmosphère bruyante insupportable qui empêche tout calme pendant la journée et tout sommeil pendant la nuit.

Les problèmes entre associés et dirigeants

Mme Oureida Cohen, gérante de la SCI, avait des problèmes, au début de l'année 1953, avec son associé, qu'elle accusait d'escroquerie ; elle a fait dissoudre la "Société Nouvelle de Gérance Libre du Country Club de la Nourrée", dont il avait nommé seul son gérant. Elle a confié la gérance du Country-Club à Georges Charles Debierre, gérant de la société "La Réserve de Paris". M. Porcheron lui a succédé à ces deux postes, en mai 1954, après l'expulsion, en octobre 1953, de la société d'exploitation hôtelière, qui gérait le Country-Club, et sa mise en liquidation.

|

En 1954, une nouvelle société "Eden Roc de L'Île de France" exploitait l'établissement. |

|

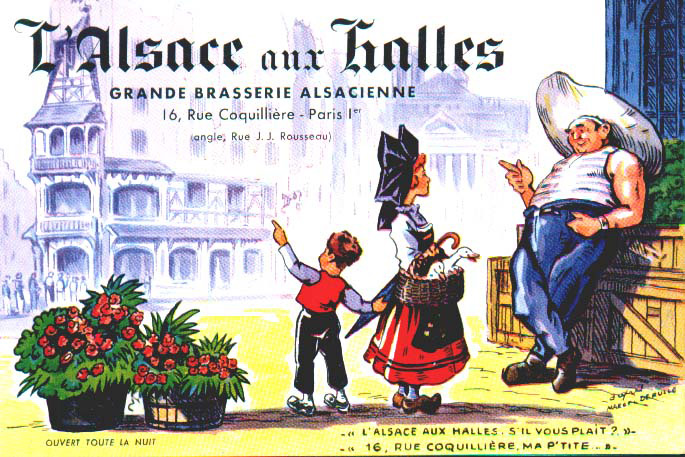

Son gérant était René Erny, président directeur général de la Société des Brasseries Alsaciennes qui, en septembre de la même année, ouvrit un restaurant parisien "L'Alsace aux Halles". Il exploitait également l'auberge de Riquewihr et "Chez Hansi". |

|

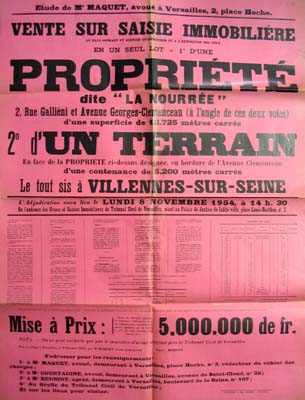

La mise en vente

Cette année 1954 n'a pas été favorable à la poursuite des activités : au dernier trimestre, les faillites des deux sœurs Akoun ont été prononcées et étendues à la SCI. Suite à une saisie immobilière en janvier 1954, la propriété de la Nourrée, d'une superficie de 12 725 m2, a été mise en adjudication au tout début de l'année 1955.

|

L'annonce de la vente décrivait ainsi les bâtiments :

|

|

Il ne semble pas que la vente ait effectivement eu lieu, vraisemblablement en raison d'un pourvoi auprès de la Cour d'Appel de Paris. Son arrêt de rejet, rendu en novembre 1960, et l'autorisation par l'Union des créanciers, l'année suivante, ont permis la vente, qui ne s'est toutefois réalisée qu'en 1970.

Dernière fête : le Gala de la chasse

Le gérant a annoncé le Gala de la chasse, à l'Eden Roc en octobre 1955, sous le patronage de Mme Coty. Il demanda au maire, M. Mirgon, de lui communiquer la légende d'une chasse qu'aurait fait à Villennes Louis XIII ou Louis XIV ; le texte serait publié par Le Figaro, qui patronnait le gala.

La résidence Gallieni-Clémenceau

Après démolition des diverses constructions, l'Union des créanciers a vendu les terrains, en 1970, à la Société Civile Immobilière Gallieni-Clémenceau - Résidence de Villennes.

Celle-ci a construit cinq immeubles entre la rue Gallieni et l'avenue Clémenceau ainsi que deux autres de l'autre côté de l'avenue.

|

L'entrée de la première partie de la résidence ne se situe plus à l'angle des deux rues. Les seuls vestiges d'annexes du Country-Club se trouvent sur une bande de terrain de la propriété voisine. |

|

|

L'hôtel-restaurant "Au Cygne de Villennes"

Aujourd'hui

Ce restaurant est, avec la brasserie du Sophora, l'un des deux seuls anciens restaurants qui subsistent. Il poursuit son activité, de manière assez gastronomique, sous l'enseigne "Les Jardins de Villennes".

|

|

Autrefois

|

Situé dans la rue du Port, à proximité du restaurant du Sophora, il est visible sur d'anciennes cartes postales représentant sa terrasse et l'arbre immense. |

|

Le propriétaire, J.B. Mordacq, a certainement pris la pose, avec son personnel, pour cette photo. |

|

Les déclarations de débits de boisson nous font connaître les propriétaires suivants, dont la plupart ne sont pas restés longtemps :

| avant 1918 | Mme Le Quéré |

| 1918 | M. Picard |

| 1922 | Pierre Marie Pitois |

| 1924 | Antoine Joseph Lecomte |

| 1925 | André Warnié et son épouse, Mathilde Petit |

| 1931 | Antoine Lecomte et son épouse, Léontine Forsse |

La concurrence avec le restaurant des Tilleuls

M. Picard a laissé, dans les archives, la marque de ses efforts

pour limiter le nombre d'établissements voisins. Il s'est opposé à

la réouverture du restaurant des Tilleuls, fermé pour deux raisons :

- Un arrêté préfectoral d'octobre 1913 interdisait l'ouverture de

nouveaux débits dans un rayon de 300 mètres autour des

établissements publics dans les communes de plus de 500 habitants ;

c'était le cas à Villennes, l'église se trouvant à 100 mètres.

- Une loi de novembre 1915 frappait d'interdiction les débits de

boisson ayant cessé d'exister depuis plus d'un an.

Il a adressé une réclamation au directeur des Contributions Indirectes. Nous reproduisons son courrier (en respectant son orthographe), qui montre l'esprit de concurrence qui existait à cette époque :

J'ai l'honneur de vous signaler que l'on va rouvrir à Villennes s/Se un débit de boissons dont le local a été abandonné, voilà plus de deux ans par son propriétaire M. MARAIS qui, depuis la date de son départ, est allé habiter une maison particulière, Rue du Bas Médan. Il exerce depuis cette époque la profession de journalier.

Le local en question était un hôtel Restaurant appelé LES TILLEULS.

M. MARAIS est allé à la Recette Buraliste de Triel pour faire opérer la transcription de sa licence au nom de la personne qui va emménager, et il y a quelques jours de cela.

M. Marais était démobilisé lorsque je suis arrivé à Villennes au commencement de 1918 et il a quitté son local de commerce parce qu'il n'était plus habitable ; il ne s'agit donc pas d'une faillitte, ni d'une liquidation judiciaire, il a en quelque sorte mis la clef sur la porte.

J'ignore si M. MARAIS a toujours continué le paiement de sa licence, s'il en était ainsi, il aurait payé pour une licence pour laquelle il a perdu tous droits, puisqu'il n'exploite plus son fonds depuis plus de deux ans, et ceci est de notoriété publique.

Je suis allé dimanche dernier voir le Service de la Régie à Triel pour lui signaler le fait, car ces messieurs sont plus ou moins anciens dans la contrée et il se pourrait que leur bonne foi soit trompée.

J'ai l'honneur, Monsieur le Directeur des Contributions Indirectes de vous prier de vouloir bien empêcher la réouverture de ce fonds qui n'a plus lieu d'exister en tant que débit de boissons, le délai étant expiré pour sa réouverture.

J'ai saisi de cette affaire l'Union Syndicale des Débitants de vins et liquoristes, en la priant de vous soumettre également ce cas

La personne qui emménage dans ce local tenait une pension de famille et il est à la connaissance de bien des gens qu'elle vendait à l'intérieur : champagne, eaux de vies, etc. ; je m'en était plains à la Régie voilà déjà 18 mois [...] j'ai même porté plainte à la Mairie.

Cet hôtel était sur la place de l'église, tenu par Mr et Me VINCENT et leur s?ur Melle GOUPY. Le fonds vient d'être vendu et cette famille est en train de reprendre la maison des TILLEULS, c'est à dire à une centaine de mètres de l'hôtel qu'ils quittent !!!

Veuillez agréer ...

Signé : Picard

Après la copie qu'il adressait au préfet, il précisait :

Autour de la place où nous sommes tous il y a déjà 2 épiciers, 3 hôtels restaurant 1 pension de famille c'est à dire 5 licences et une licence restreinte. La Maison que l'on veut rouvrir ferait la 7e et il y a en a d'autres dans la Commune.

Cent mètres séparent LES TILLEULS de l'église. J'ai l'honneur Monsieur le PREFET de vous demander également que cette Maison ne rouvre pas en conséquence de ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le PREFET, l'assurance de mes sentiments respectueux et mes remerciements anticipés.

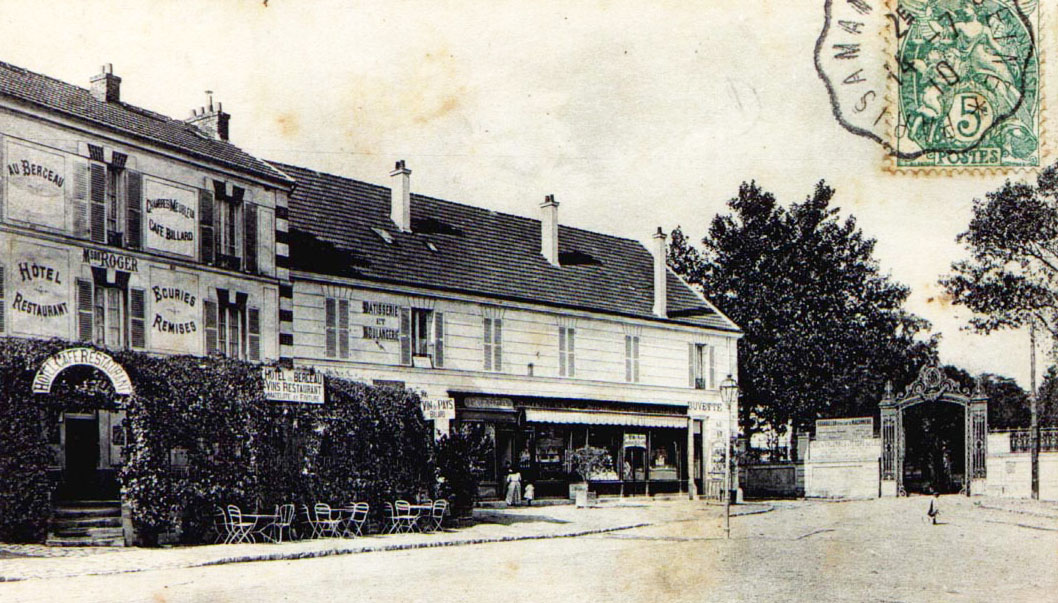

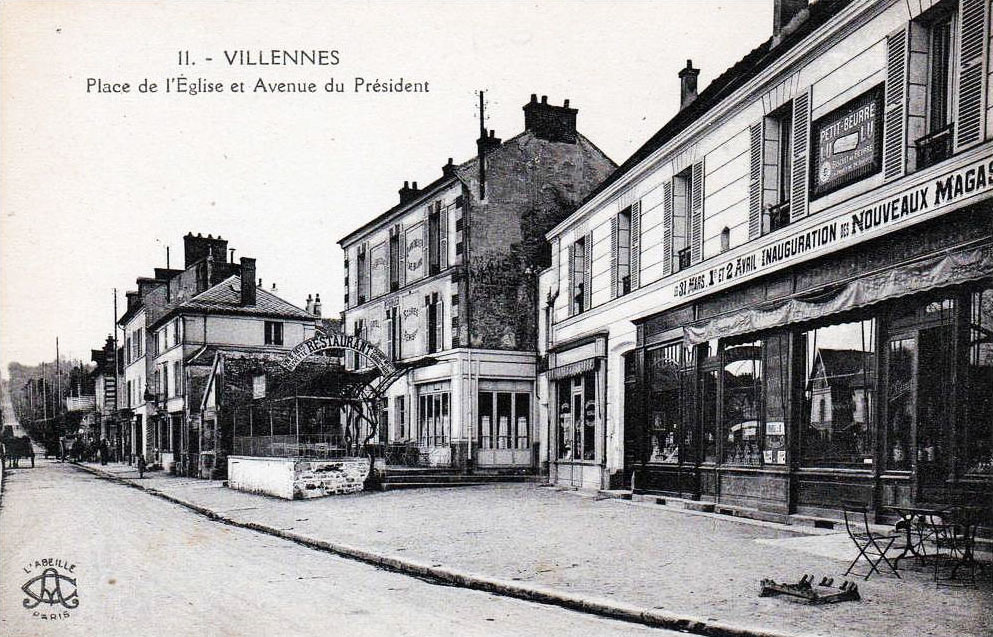

L'hôtel-restaurant "Au Berceau"

Un magasin d'optique a été installé dans l'ancien restaurant "Au Berceau". Les Villennois, qui résidaient dans la commune avant 1990, peuvent garder le souvenir de repas qu'ils ont pris dans ce restaurant du centre, devenu ensuite une agence immobilière.

Des cultivateurs devenus restaurateurs

|

Contrairement à la plupart des autres restaurants, fondés par des personnes extérieures à la commune, l'hôtel-restaurant "Au Berceau" a été créé par un agriculteur villennois peu après l'ouverture de la halte du chemin de fer. Son nom a, certainement, été choisi en fonction de la forme de la tonnelle qui couvrait la terrasse du côté de la place de l'Eglise ; en effet, le dictionnaire Le Littré définit une tonnelle comme un treillage en berceau couvert de verdure. |

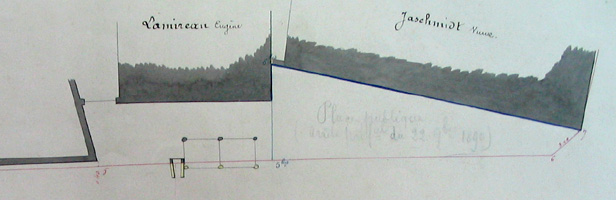

Eugène Lamiraux, issu d'une ancienne famille du village, y a passé toute sa vie de 1823 à 1900. Il a été conseiller municipal dans la seconde moitié du siècle.

Il possédait plusieurs propriétés dans le village, situées notamment dans la rue de la Ravine et dans l'angle de la route de Marolle et de l'actuelle rue Côte Saint Jean. Un litige l'a opposé à la commune, en 1885, à propos de l'écoulement des eaux de la Ravine, qui traversait ce terrain.

Il en était propriétaire depuis qu'il avait hérité de son père Nicolas, en 1836, d'une maison, située rue du Président (actuellement place de l'Église) ; il l'a transformée, vers 1882, en hôtel-restaurant avec terrasse. Il l"a louée à son gendre Léon Bodin ; né en 1853 à Bougival (avait-il un lien de parenté avec sa belle-mère qui portait le même nom ?), était également cultivateur ; il possédait des terres aux Grands Groux, dont il est resté propriétaire jusqu'en 1927, d'autres au Bosquet, transmises en 1948 à ses héritiers, ainsi qu'au Clos Brière et à la Tabloterie.

Léon Bodin a exploité, à partir d'avril 1887, l'établissement que son épouse avait reçu en donation de sa mère en 1901, après le décès de son père Eugène Lamiraux, l'année précédente.

Menace d'alignement

La nouvelle terrasse, qui permettait de déjeuner, en plein air avec vue sur l'église ainsi que la maison ont été menacées en juin 1889. Le terrain située devant la maison de M. Lamiraux et la grange voisine de M. Yvoré (transformée ensuite en commerces) ne portant pas de numéro sur le plan cadastral, le conseil municipal a décidé de corriger le plan d'alignement.

En septembre de l'année suivante, M. Maréchal, maire de Poissy, commissaire-enquêteur pour la modification de l'alignement de la place de l'église a remis son rapport : il serait possible, pour ne pas réduire la place de l'église, de demander une modification du plan d'alignement, mais ce serait l'acceptation du fait accompli. Il serait plus rationnel de demander cette modification en prenant pour base la façade de M. Yvoré, ce qui mettrait hors alignement les maisons voisines. Le conseil municipal décida seulement que le terrain concerné ne pourra pas être aliéné.

En novembre, il constatea qu'il était difficile de faire reculer les propriétés et demanda la modification de l'alignement selon une ligne brisée, pour conserver l'état existant !

Essaimage en bord de Seine et hypothèque du Berceau

|

Léon Bodin ouvrit, en 1889, l'hôtel-restaurant "Aux Tilleuls" dans une maison qu'il a louée, en bord de Seine, à côté du port. Il pensait, peut-être, alors qu'il allait devoir fermer le restaurant de la Place de l'Eglise. |

Lorsqu'il a acheté le terrain du bord de la Seine à la Compagnie du chemin de fer de l'Ouest, en février 1902, il a emprunté de l'argent à Louis Alexandre Semelle, marchand épicier à Triel. L'hypothèque de l'hôtel-restaurant "Au Berceau", consentie en garantie de cet emprunt, nous donne sa description à cette époque.

Une maison [...] à l'usage de marchand de vins, hôtel restaurant et graineterie à l'enseigne Au Berceau, comprenant :

Au rez de chaussée, une salle de billard et une autre salle, cuisine, au premier étage, quatre chambres et un cabinet, au deuxième étage, six chambres, sur le tout, deux petits greniers.

L'ensemble des bâtiments est couvert en tuiles.

Cave sous la maison. Sur la façade de la maison il existe un terrain exhaussé de un mètre environ et d'une surface de cinquante mètres, couvert d'une tonnelle ou berceau.Tenant par devant la place de l'Eglise, par derrière M. Lamiraux, d'un côté la place communale & M. Briens, d'autre côté une cour commune avec M. Lamiraux, à laquelle on accède par une grande porte donnant sur la place de l'Eglise.

Un terrain auquel on arrive par la cour commune, un passage non commun suivi d'une petite cour, sur lequel terrain sont élevés fontaine et écurie, tenant d'un côté M. Lamiraux, d'autre côté un passage commun, Emile Martin et Julien Rivierre, d'un bout Madame veuve Parvery, d'autre bout la cour commune avec M. Eugène Lamiraux.

On y trouve la confirmation de l'origine du nom de l'établissement.

Cession de bail

En 1895, Léon Bodin a cédé le bail du restaurant à Emile Louis Mercier, cultivateur.

Un bâtiment d'habitation en façade sur la place comprenant au rez de chaussée une salle, un cabinet et une cuisine, au premier étage 4 chambres et un cabinet, au deuxième étage 6 chambres et un petit grenier.

Cour commune avec M. Lamiraux, le droit avec le même à la communauté de la pompe et des cabinets d'aisance.

Un autre bâtiment formant retour d'équerre sur terre plein d'un rez de chaussée divisé en une écurie et magasin, grenier au dessus de l'écurie. Moitié du hangar.

Autre cour commune également avec M. Lamiraux, la moitié du hangar existant dans cette cour du côté du sud.

La cour se trouvant sous les bâtiments en façade sur la place est réservée par M. Lamiraux ainsi que le dessus du magasin appelé magasin à grains.

Petit terrain servant de terrasse au devant du bâtiment d'habitation premier désigné, avec le berceau.

Le fonds de commerce de marchand de vins, hôtel, restaurant et grainetier a, également, été vendu à Emile Mercier et à son épouse. L'état descriptif du matériel nous renseigne sur le mobilier, les ustensiles et la décoration :

Salle de buvette

Comptoir en bois couvert d'étain

Une série de mesures complète

Deux entonnoirs en étain

Cent cinquante verres de comptoir assortis

Une glace de comptoir

Une banquette de comptoir

Un rinçoir en zinc

Un cartel oeil de boeuf (pendule), en bois noir

Une niche comptoir, sept cases

Trente six cuillers à absinthe et café en étain

Dix plateaux étamés

Dix neuf chaises en frêne, paillées

Six patères

Un office à verres, recouvert d'un marbre avec sept étagères

Un casier à serviettes, douze cases

Deux forets, deux tire bouchons

Un poêle en fonte Besson avac ses tuyaux

Un étagère à deux parties vitrées

Sept tables diverses

Un billard, un jeu de billes dont une écaillée

Une lyre à gaz, deux branches avec garnitures

Deux becs de gaz, lyres ordinaires

Une genouillière, un bras

Une lampe à pétrole

Un seau à charbon avec sa pelle

Deux cent vingt assiettes assorties

Dix salières

Deux verseuses [...] Runtz (?)

Un jeu de tamis sans balle

Sept tamis de cartes et un damierSalon

Quinze chaises paille et cannes

Vingt queues de billard

Une table, trois rallonges

Trois tables carrées recouvertes en toile cirée

Décoration d'assiettes

Une glace

Une pendule

Deux porte fleurs

Soixante serviettes

Quarante couverts, métal parisien

Deux lyres à gaz simples

Trente six torchons vieux

Huit patères en fonte

Un dossier (?)Cuisine

Une lyre à gaz simple

Une lampe à pétrole

Une table de cuisine

Un fourneau cuisinière en fonte

Une bouche à feu

Six casseroles en fonte émaillées

Deux en cuivre

Trente ustensiles de cuisine divers

Un moulin à café en cuivre

Une table de cuisine

Une cafetière, dix huit tasses

Une marmite en fer

Un seau à charbon

Quatre tabourets, deux cocottesGraineterie

Cinquante sacs

Une série de mesures en bois

Une bascule avec ses poids

Un coffre à deux cases

Deux brocs

Un cheval bai hors d'âge

Une voiture grainetière force trois mille kilos

Un seau d'écurie

Une fourche américaine

Un vieux tombereau

Huit lits garnis dont un sans sommier

Cinq glaces

Ustensilles de chambre

Les employés dormaient-ils dans la graineterie ou bien était-ce le lieu où étaient entreposés des lits, des glaces et des ustensiles supplémentaires pour les chambres de l'hôtel ?

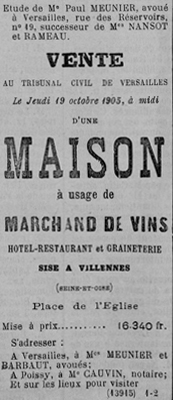

Changements de propriétaire

|

En 1905, la liquidation judiciaire a été prononcée. Léon Bodin a dû vendre ses deux établissements, l'hôtel-restaurant-graineterie "Le Berceau" et le café-restaurant des Tilleuls.

Annonce publiée, le 11/10/1905, dans le journal L'Echo de Versailles et de Seine-et-Oise

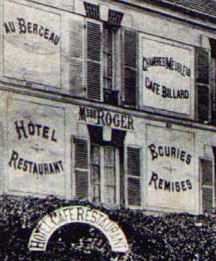

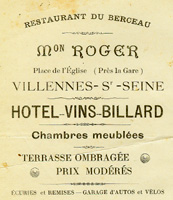

L'établissement est devenu la "Maison Roger" lorsqu'il a été acheté par Alphonsine Roger, veuve d'Antoine Labarre, qui venait de Saint Leu près de Taverny. |

|

L'hôtel-restaurant comprenait des chambres meublées, un café, un billard, des écuries, des remises.

|

|

La propriétaire du restaurant a demandé, en juillet 1898, l'autorisation de poser un écriteau à la gare. Le conseil municipal a accepté, le maire devant lui indiquer la dimension et l'emplacement de cette première publicité.

|

|

|

En 1918, Mme Roger était toujours propriétaire du restaurant du Berceau, qui était également un hôtel et proposait des chambres meublées. Les clients pouvaient y acheter des vins, y jouer au billard, mettre leurs chevaux dans son écurie, y garer leur auto ou leur vélo. |

|

Léon Leclère a acquis l'établissement en mars 1924. Né en 1869 à Williers (Ardennes), il habitait à Villennes, chemin de Seine, villa "Les Ritos". Son fils Jean a racheté l'établissement et l' a exploité à partir d'avril 1932. |

|

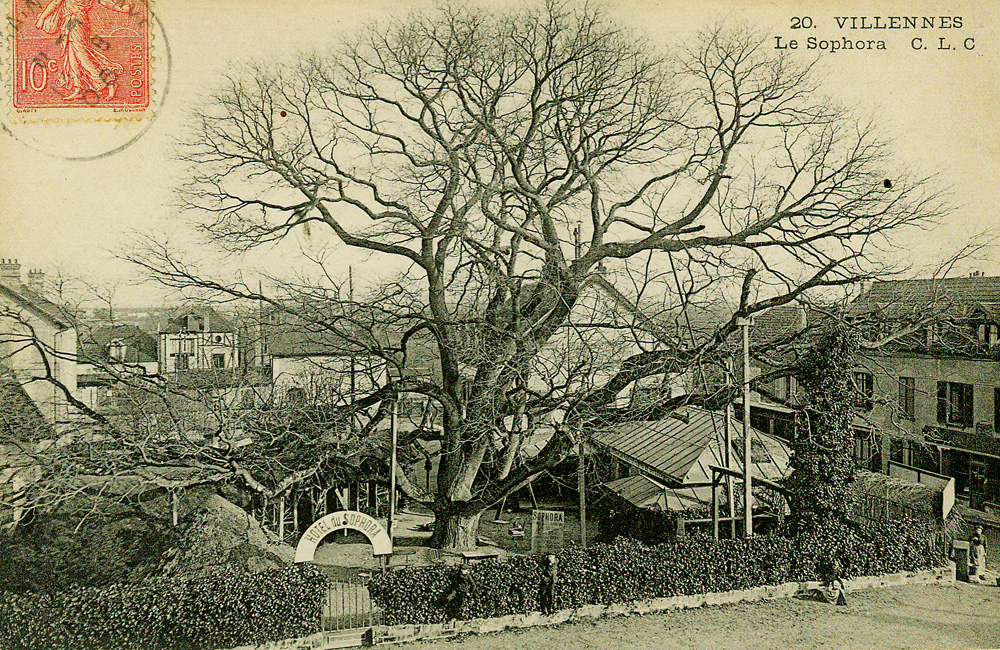

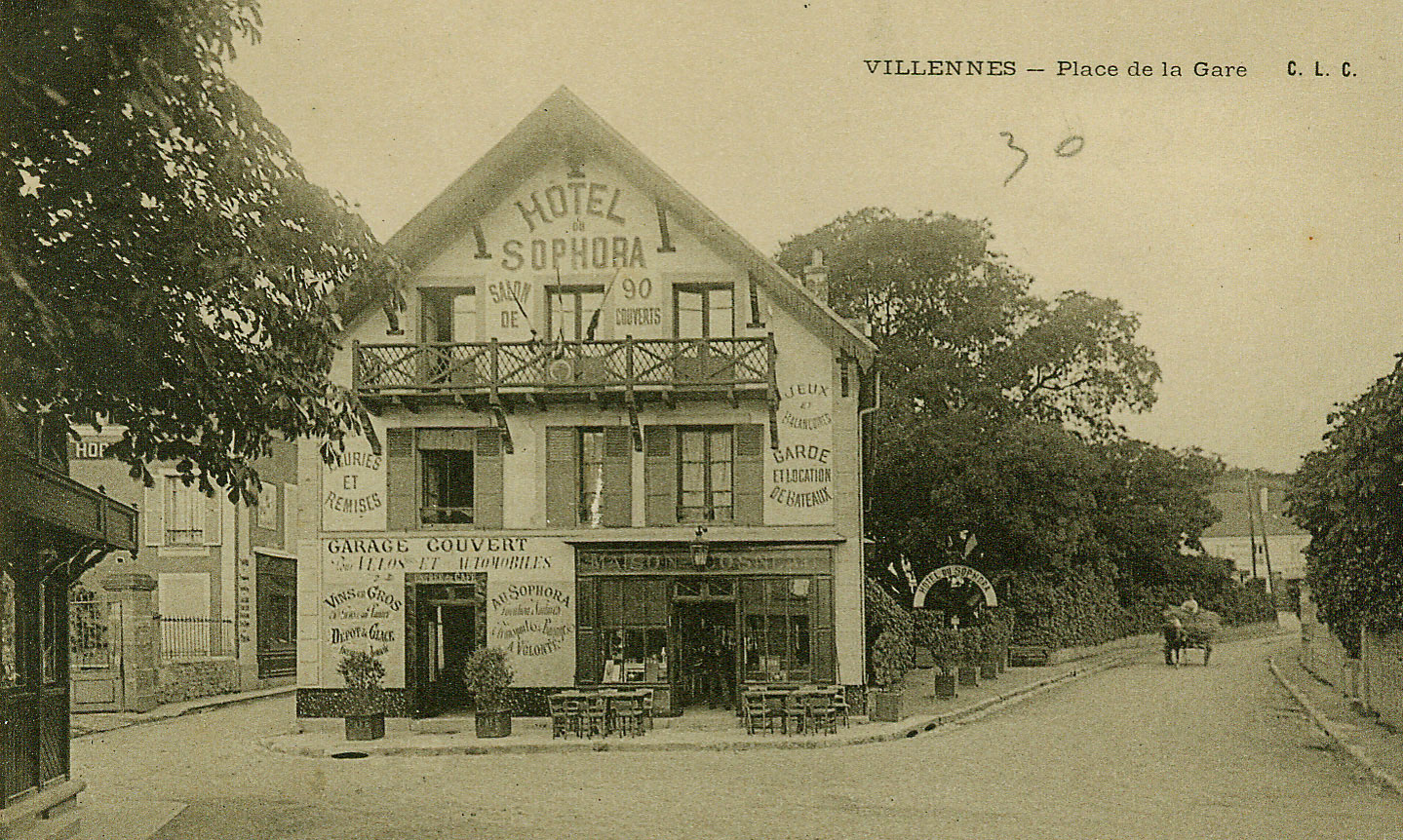

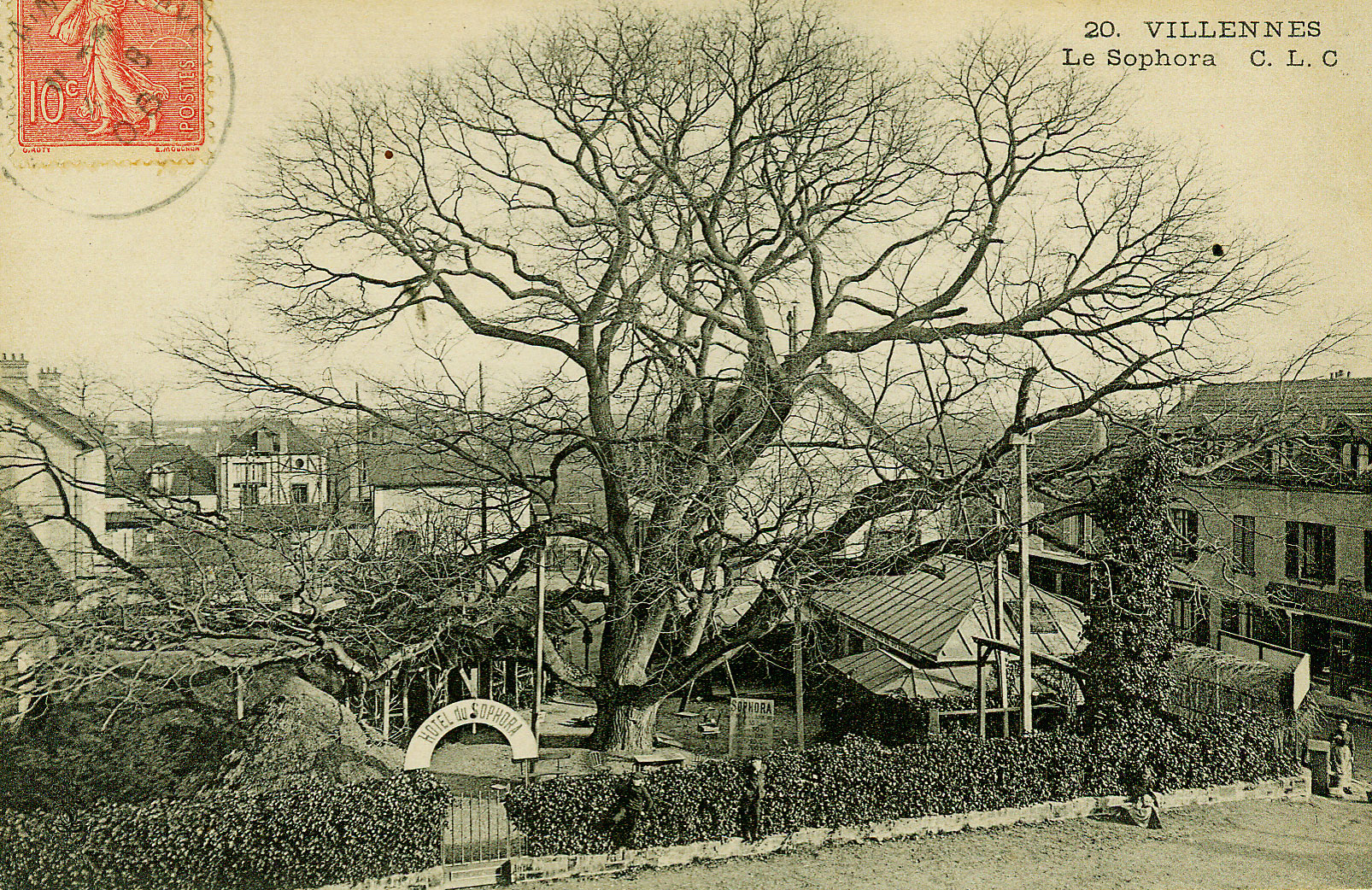

L'hôtel-restaurant du Sophora

Un terrain du château acquis par un entrepreneur

|

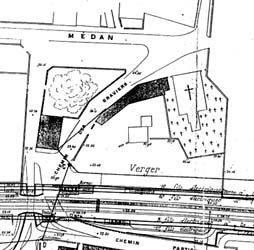

Le jardin potager du château existait encore en 1786, lorsque le plan d'intendance de Vilaines a été dressé. |

|

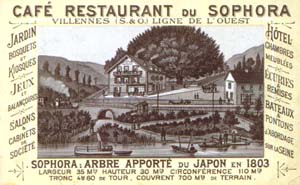

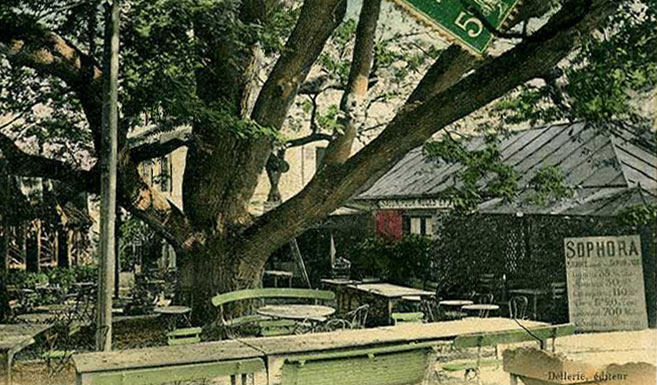

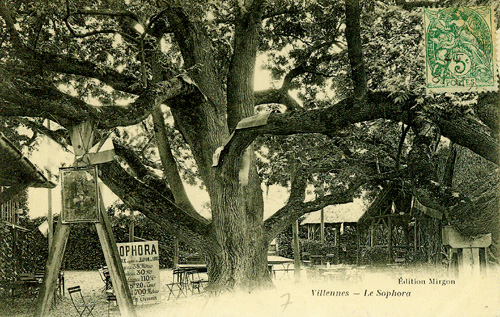

Sur le plan du cadastre napoléonien de 1821, la rue qui a été tracée en face de la ravine, pour desservir le port sur la Seine, longeait un terrain triangulaire. Celui-ci, défini dans le cadastre comme une "terre plantée", appartenait toujours aux propriétaires du château. Depuis 1803, l'une des plantations était celle du sophora, un arbre apporté du Japon. |

|

Quatre vingt ans plus tard, l'arbre avait pris des dimensions très importantes : son ombrage couvrait déjà une large partie du terrain. Après le décès de son premier époux, le comte de Labenne, Marie Henriette Paradis dut se défaire de certains de ses biens avant de vendre le château et son parc ; elle a cédé ce terrain, vers 1884, à Ambroise Emile Martin, entrepreneur de maçonnerie.

Celui-ci y a construit une maison deux ans plus tard, en face de la station du chemin de fer qui longeait la Seine depuis 1843.

|

Le sophora et le bâtiment sont représentés sur un plan de 1892, établi pour l'aménagement de sa traversée (passage à niveau et passage souterrain). C'est alors que le tracé du chemin des graviers, devenu la rue de la gare puis la rue de Seine (lorsque la nouvelle gare aura été construite), et plus tard la rue Maurice Dreux, a été rectifié. Emile Martin a construit de l'autre côté de cette rue, vers 1897, une maison pour ses filles Caroline et Maria. Cette double "villa" est restée nommée "la Maison Manganne", selon le nom de l'époux de l'une d'elles, jusqu'au XXIe siècle. |

|

L'entrepreneur devenu restaurateur

La maison du Sophora a-t-elle été transformée ultérieurement en hôtel-restaurant ou construite dans ce but ? Les matrices cadastrales ne nous informent pas sur ce point, le nom de sophora n'apparaissant qu'à l'occasion de la construction de la salle de bal vers 1892.

|

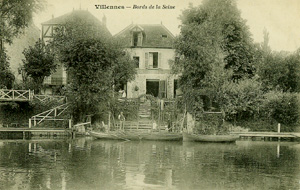

Emile Martin a complété l'hôtel-restaurant par une annexe, que son entreprise de maçonnerie a, peut-être, elle-même bâtie dans la rue du Pont, en bord de Seine. Est-ce l'ancienne maison du meunier agrandie ou une construction entièrement nouvelle la remplaçant ? Une carte postale du début du siècle suivant nous montre qu'elle disposait alors de chambres meublées et était utilisée comme garage de bateaux. |

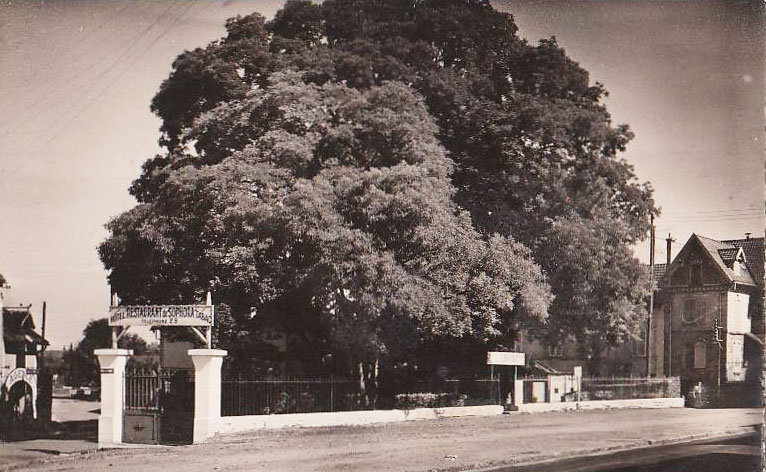

Un arbre célèbre

Le sophora est devenu l'une des attractions du village. Un article publié, en juillet 1887, dans le numéro 79 de la revue Seine-et-Oise Illustré a relaté qu'un jour 196 personnes étaient montées dans ses branches. Cette photo, qui l'illustrait, la plus ancienne connue du sophora, ne montre que deux hommes grimpés dans ses branches, des moustachus dont l'un portait un chapeau. Cinq autres hommes étaient attablés sous l'arbre, pour un déjeuner, peut-être arrosé de vin de Villennes ; de l'autre côté, une femme et son fils ne participaient pas à ces agapes.

Les deux calèches, que nous apercevons derrière la grille, se

dirigaient-elles vers l'église et le château, tirées chacune par un

cheval ? Ou bien leurs cochers y attendaient-ils les clients, à la

station de taxis de l'époque ?

Une cérémonie a célébré le centenaire de sa plantation, le 21

septembre 1903 ; en présence du député, Maurice Berteaux, Albert

Manganne, instituteur et gendre d'Emile Martin, y a lu un poème en

80 alexandrins, qu'il avait composé en cette occasion.

|

Cliquez sur l'icône pour l'écouter dans la vidéo

réalisée en 2025 à l'occasion l'inauguration de la Place

François Gourdon, qui avait offert la sculpture La

Famille, qui avait remplacé le sophora. |

|

La maison Peynet

Emile Martin n'a pas longtemps exploiteé lui-même son hôtel-restaurant. En juillet 1893, il a vendu le fonds de commerce de restaurateur cafetier, de marchand de vins et d'hôtel meublé à un restaurateur de Deauville, Barthélémy Antoine Peynet, et à son épouse. Il leur a cédé tout le matériel servant à son exploitation et les marchandises ainsi que sept bateaux pour la pêche et la promenade, deux radeaux ou pontons d'abordage, l'un près du bâtiment de garage, l'autre en face du port communal, et une boutique à poissons (un réservoir immergé dans la Seine, utilisé pour conserver le produit des pêches).

Toutefois, Emile Martin et son épouse se sont réservé la disposition du cheval et des voitures, du mobilier des deux chambres occupées par eux et leur fille ainsi que celui de la chambre numéro 17 et ont conservé une aquarelle représentant le sophora.

Le contrat de bail, conclu pour 15 ans, nous donne une description de l'hôtel-restaurant et de ses annexes.

Une maison [...] élevée sur caves d'un rez de chausée comprenant cuisine avec pompe, arrière cuisine, salon, salle servant de buvette, et d'un premier étage divisé en sept chambres, salle de bilalrd, cabinet de toilette, Water Closet, d'un second étage divisé en un grenier et cinq chambres surmontées d'un autre grenier.

Jardin clos de murs à hauteur d'appui surmontés de grilles, planté d'un sophora au milieu.

Dans ce jardin, salle de noces et de festins, d'environ 90 couverts, trois kiosques en chaume et roseaux et construits en rustique.

Deux bâtiments sis au même lieu, rue de l'abreuvoir, à usage d'écuries, remises, grainetie, bûcher et greniers à fourrage.

Cour y attenant dans laquelle est une pompe.

Jardin potager clos de murs en trois sens et de treillage du côté de M. Derain, cabinet d'aisances dans le jardin.

Une maison [...] sise au bord de la Seine, élevée d'un rez de chaussée servant de garage de bateaux, d'un premier étage divisé en quatre chambres, et deux cabinets de toilette, Water Closet, d'un second étage comprenant trois chambres, cabinets et grenier. Cour entre la maison et la Seine avec escalier d'accès sur le quai.

Le contrat nous donne également la liste des pièces de vins vendues (les bons crus, notamment des bordeaux et des champagnes, sont plus nombreux que les vins de pays), et des diverses eaux de vie et liqueurs, dont une vingtaine de litres d'absinthe.

La maison Cosneau

|

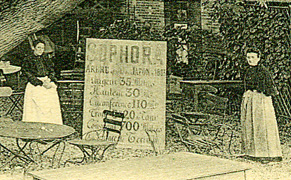

Cette photo a été prise alors qu'Emile Martin avait ensuite confié l'exploitation de son hôtel-restaurant à Edouard Cosneau, titulaire d'un bail de sept ans de 1908 à 1915. Celui-ci possédait des terrains, acquis successivement depuis 1900, aux lieux-dits "Les Grands Groux", "Les Bornes" et la "Nourée". La date de son décès nous est connue approximativement, sa veuve ayant fait construire une maison sur ce dernier terrain en 1907. |

|

|

|

Deux femmes, qui faisaient partie du personnel, ont pris la pose autour de la pancarte indiquant les dimensions du sophora. Le cuisinier était attablé avec l'une d'elles sous l'arbre.

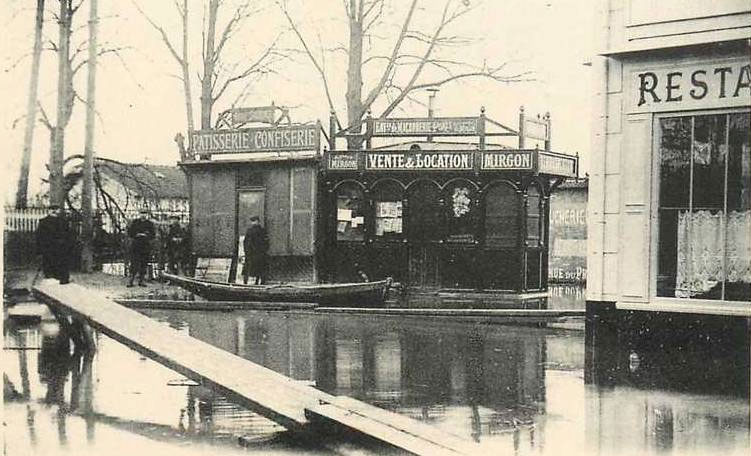

Comme toutes les constructions proches de la Seine, l'établissement a étt difficilement accessible pendant l'inondation de janvier 1910. |

|

Alors que le fleuve avait rejoint son lit, des passerelles de bois étaient encore en place. Une barque était amarrée devant les kiosques, à côté du passage à niveau.

Un gendre d'Emile Martin achète l'établissement

L'hôtel-restaurant et son annexe sont vendus, en 1911, après le décès d'Ambroise Emile Martin, par son fils Emile Constant (né en 1864 à Villennes, marbrier à Pavilly près de Rouen) à Martin Ernest Eugène Churlet, coiffeur à Poissy, dont il a épousé l'une des sœurs.

|

Une carte publicitaire de cette époque nous donne la liste des services de l'établissement : Jardin Bosquets et kiosques |

|

|

Un portail, a été construit à l'angle du terrain, du côté de l'église. Il complétait la porte centrale qui donnait accès à la terrasse depuis la place de l'église, où des Villennois jouaient parfois au jeu de balle au tamis. |

|

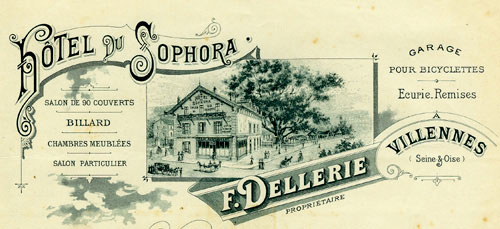

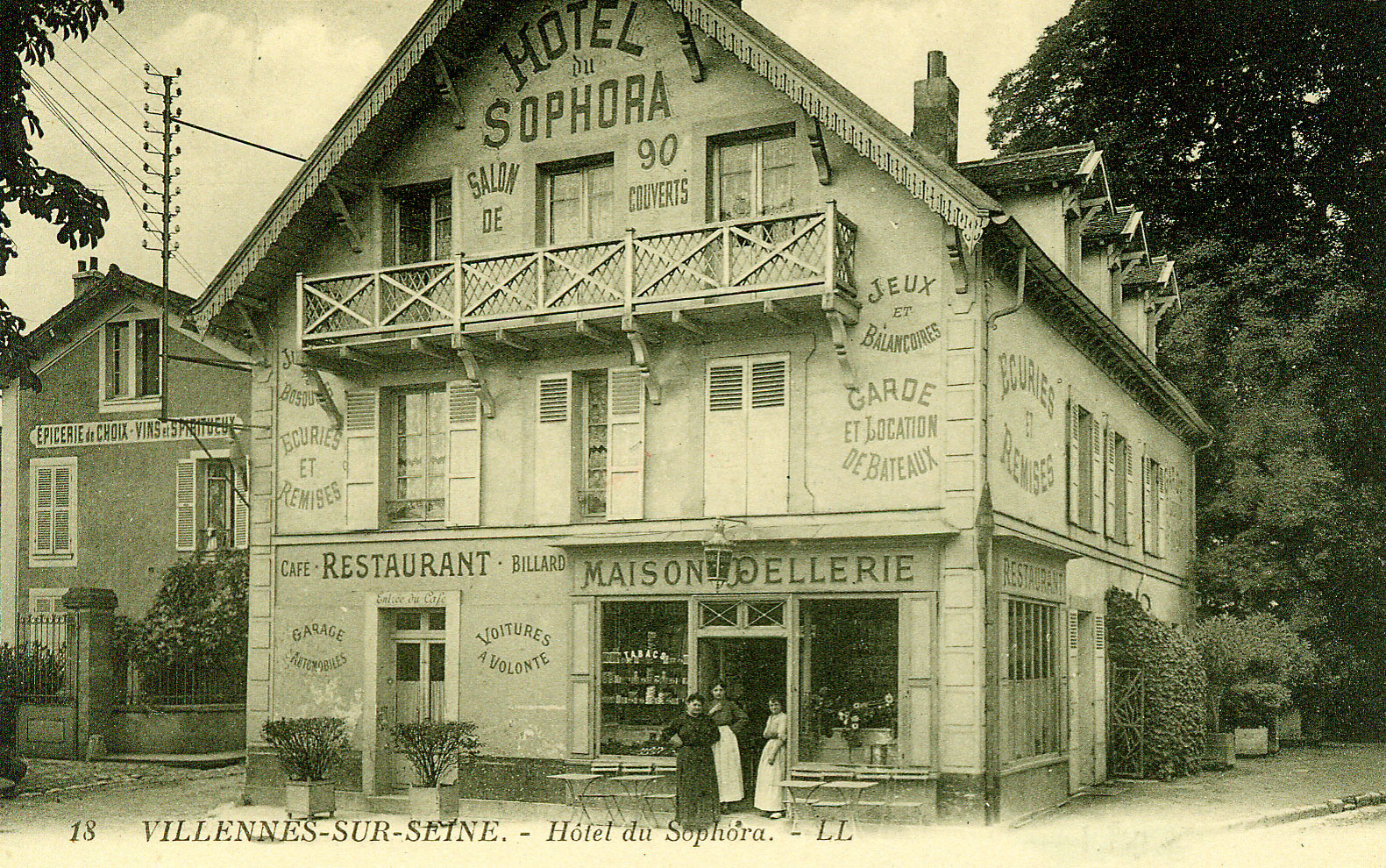

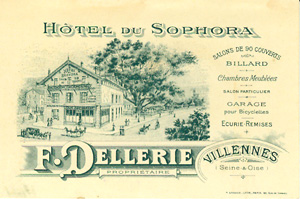

La maison Dellerie

Le coiffeur n'abandonna pas les ciseaux pour les fourneaux. Il a confié l'exploitation de l'hôtel-restaurant et de son annexe à François Dellerie, qui est devenu le propriétaire en 1926.

|

Jean Dellerie, vraisemblablement son fils, l'a remplacé pendant la guerre de 1914-1918 et dans les années suivantes. François Dellerie a été propriétaire d'une maison de la rue du Coquard, pendant la durée de son bail de l'hôtel-restaurant de 1915 à 1922. |

|

|

En plus du nom du gérant de l'hôtel-restaurant, quelques inscriptions ont été modifiées sur la façade : l'accent a été mis sur le restaurant, où 90 couverts pouvaient toujours être servis, plutôt que sur le garage couvert. |

|

Une partie du personnel de la maison Dellerie a posé devant l'entrée. |

|

|

Une carte publicitaire précisait que l'on pouvait jouer au billard et que les clients avaient la possibilité d'y garer leur bicyclette. L'artiste qui a réalisé le dessin a élargi la rue de Seine pour mettre en valeur le sophora. |

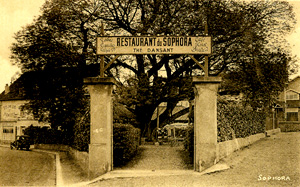

L'établissement a été exploité pendant quelques années par Mme Lachaux : c'est elle qui a demandé, en 1931, le classement de l'arbre sophora, décidé l'année suivante par le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-arts.

|

Le panneau, qui a été placé, au début des années 1930, au

dessus de l'une des entrées de la terrasse nous informe que

le restaurant du Sophora proposait alors des thés dansants. |

|

Le ponton du Sophora, devenu le port

|

Le restaurant du Sophora disposait, sur la Seine, d'un ponton appelé "abordage" depuis qu'Emile Martin en avait obtenu l'autorisation préfectorale, peu avant Noël 1888. On pouvait y prendre place, pour une partie de pêche ou de canotage, sur l'une des barques, qui y étaient louées. |

|

L'abordage était accessible, sauf pendant les crues de la Seine, par le passage sous le chemin de fer. |

C'est à son emplacement qu'a été aménagé le port communal. |

La salle de bal

|

Derrière le sophora, se trouvait, à droite, la salle de bal baptisée "Salon pour noces et festins". De 1912 à 1928, la fanfare de Villennes y organisait chaque année, fin novembre, son bal de la Sainte Cécile. Le banquet qui le précédait y avait lieu également, les premières années. |

C'est dans cette même salle qu'un cinéma villennois a proposé, pendant quelques années à partir de 1947, une séance chaque samedi et chaque dimanche soir : Le Studio Familial, géré et animé par Jean Barbier avec Marcel et Odette Rivierre.

La place du Sophora

|

Le sophora a très souvent été photographié, à toutes les saisons, à différentes époques de son existence (après son centième anniversaire). Cliquez sur l'image pour voir le diaporama ! |

|

La salle de bal délabrée n'était plus utilisée et le terrain entourant le sophora n'accueillait plus les clients du restaurant-bar, lorsque la commune l'a acquis pour créer, en 1999, une place publique.

|

|

|

|

Le sophora était alors toujours présent et mais il ne couvrait plus la place de son ombrage. Très malade, il a perdu complètement son feuillage et, à l'âge d'environ 196 ans, il n'a, malheureusement pas résisteé à la tempête de la fin décembre 1999.

Plusieurs nouveaux sophoras ont été plantés autour de la place.

|

|

Le bar-brasserie "Le Sophora"

|

De nos jours, il est toujours possible d'y prendre ses repas mais on ne peut plus y passer la nuit, au bord de la voie ferrée (les volets du premier étage ont été supprimés). Le billard et les balançoires ont disparu mais on peut y jouer au loto. Nous pouvons reconnaître la bordure du toit en bois et le balcon, dont la balustrade a toutefois été remplacée. |

Le restaurant "Aux Marronniers"

|

Ce restaurant a longtemps existé, son nom d'origine étant devenu "En Île de France" puis l'auberge "L'Île de France". |

|

La famille Téoullier, propriétaire du terrain et de la maison

|

Il était situé au lieu-dit "Les Bornes", compris entre le parc du château et Médan, sur un terrain qui était, à la fin du XVIIIe siècle, une pièce de terre labourable entourée de prés vers la Seine et de vignes vers le coteau. |

Jean Téoullier et son épouse Louise Charlotte Paris, propriétaires de la villa "Le Vallon", rue du petit Coquard (devenue la rue du Coquart) ont acquis, en 1884 et 1889, plusieurs parcelles appartenant à des agriculteurs, Gaston Louis Gaury et Henri Pottier, situées entre la rue du Bas de Médan (de nos jours, rue du Maréchal Leclerc) et la rue du Haut de Médan (avenue Foch).

L'un de leurs fils, Alexis, maître de lavoir comme son beau-frère et, plus tard, son frère, a été maire de Villennes de 1929 à 1945.

En 1903, ils ont construit une maison en pierres meulières dans le bas de ce terrain, qu'ils ont loti en 1923, en traçant l'allée Maurice Berteaux pour desservir les nouvelles habitations. Leurs descendants sont restés, jusqu'en 1997, propriétaires de l'établissement qui y fa été créé et exploité par différents commerçants et restaurateurs.

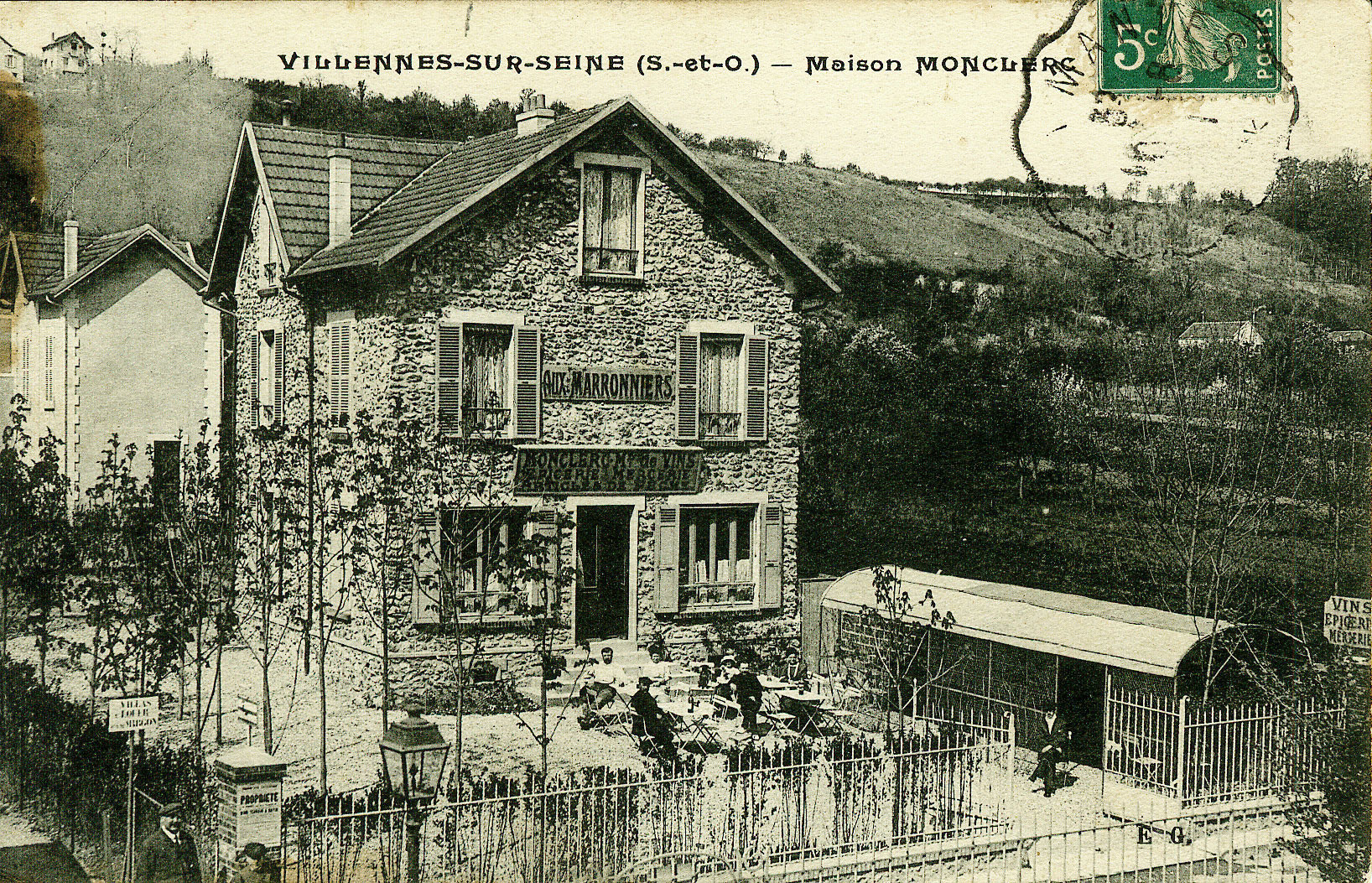

La Maison Monclerc

|

Le premier d'entre eux, M. Monclerc, lui donna le nom des marronniers qu'il venait de planter. Nous voyons sur cette photographie de 1911 qu'ils n'ombragaient pas alors la terrasse. |

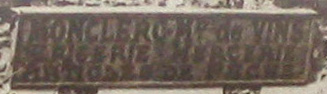

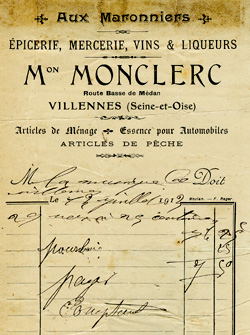

Comme l'indiquait le panneau de la façade, la maison Monclerc vendait des vins et avait d'autres activités commerciales : épicerie, mercerie, articles de pêche. Une facture de 1913, difficilement lisible, relative à 25 repas ou consommations de la fanfare de Villennes, nous informe que M. Monclerc vendait également des articles de ménage et de l'essence pour automobiles. |

|

|

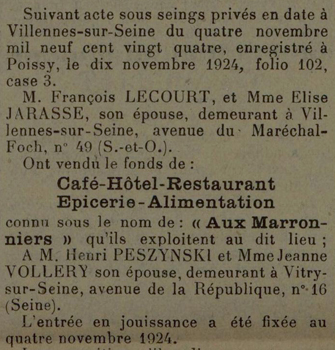

Les déclarations d'ouverture de débits de boissons nous apprennent les noms des successeurs : Camille Delpierre de mars 1920 à novembre 1923, puis François Lecourt.

M. et Mme Peszynski leur succédèrent en 1924. |

L'auberge "L'Île de France"

|

Le restaurant est devenu l'auberge "L'Île de France" puis, en 1974, "Le grand Gousier". Plusieurs restaurants de notre région et d'autres portent, encore, ce nom. Dans l'œuvre de Rabelais, Grandgousier (grand gosier) était l'époux de Gargamelle, fille du roi des Papillons ; Gargantua était leur fils. Ce personnage reflète l'appétit de la vie et de la bonne chère. |

|

L'établissement a été acquis, en 1984, par la dernière propriétaire qui l'a exploité, sous son nom précédent, jusqu'en 2020.

L'entrée a été déplacée au coin de l'allée Maurice Berteaux. |

Les marronniers s'étaient développés, apportant une ombre très appréciée en été. |

|

|

|

Une cheminée, ornée d'un blason et de fleurs de lys, donnait un caractère historique et chaleureux à la salle du restaurant. Elle ne datait, en fait, que de l'année 1953 comme les poutres aux extrémités sculptées. |

|

|

Le bâtiment a été agrandi au cours de l'hiver 2020-21 pour

être utilisé par une crèche Baby Montessori. |

|

|

Cette crèche pourra rappeler, aux parents des enfants qu'elle accueille, les anciens usages de cette maison. |

|

|

Plusieurs marronniers ont disparu pour la construction de cette extension.

Ci-contre : la crèche d'un autre personnage de Rabelais, Pantagruel, représenté par Gustave Doré. |

|

Les quatre marronniers qui subsistent, dont trois alors âgés de plus de 120 ans, perpétueront le souvenir du restaurant "Aux marronniers".

|

|