L'année 1900 à Villennes

Le village, décrit par les instituteurs

Nous empruntons plusieurs parties du document dénommé Monographie des instituteurs, qui avait été demandé, en 1899, aux instituteurs de Villennes et de Breteuil comme à tous leurs collègues de France.

|

|

|

|

Paradoxalement, la distance et la dénivellation entre les hameaux (Breteuil et la Clémenterie) et le centre de Villennes maintenait leurs habitants à l'écart. Un article de journal de 1894, à propos de la polémique sur l'arrivée du gaz dans la commune, qualifiait le hameau de Breteuil de "petite Suisse" et ses habitants de "montagnards". Le village devenait prospère mais l'instituteur de Breteuil était très pessimiste sur le développement de son hameau : "Il n’a pas d’avenir possible. Les enfants des familles peu aisées quittent Breteuil parce que l’ouvrage y manque surtout en hiver".

|

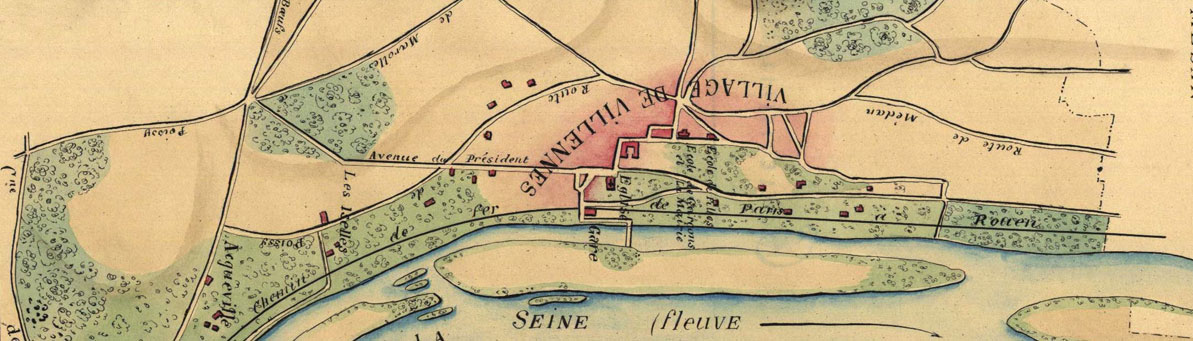

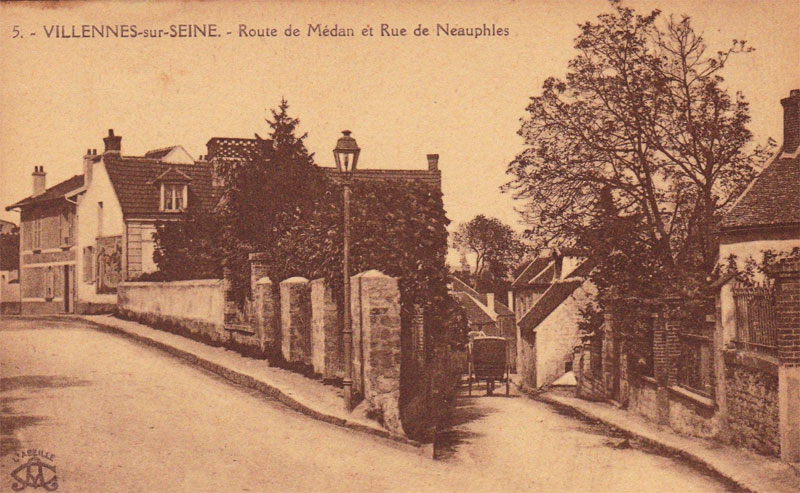

Le "chef-lieu" conservait l'aspect qu'il avait en 1896, tel que nous pouvons le voir sur le plan-relief de Villennes. La rue du Président (devenue l'avenue du Général de Gaulle et l'avenue Georges Clémenceau), qui permettait d'accéder à l'église et à la gare, se terminait devant la grille monumentale du château. |

Des maisons se sont construites le long de cet axe ainsi que dans la rue de Poissy et la rue de Médan (rue Gallieni et rue du Maréchal Leclerc, de nos jours), mais 40 % de la population se trouvaient toujours concentrés dans le centre historique du village (rue des Ecoles, rue de la Mairie, ruelle de la Lombarde, ruelle Saint-Nicolas, rue du Regard et rue de la Fontaine). Dans les cinq dernières années, 13 maisons avaient été construites près de l'église et de la gare ; cinq premières habitations étaient apparues au "Bord de l'Eau".

La population se développait

La population permanente de Villlennes, qui n'avait pas varié entre 1896 et 1899 (658 habitants), avait augmenté ensuite de 22 personnes en deux ans et elle s'accroissait déjà chaque année en été : des rentiers parisiens y venaient en très grand nombre pendant la belle saison.

Dans le village les professions les plus représentées étaient celles de jardinier pour les hommes et de couturière pour les femmes.

Cliquez ci-après pour lire des détails sur la population en 1900.

L'agriculture restait la principale activité

Il y avait encore, quelques dizaines d'années auparavant, de nombreuses fermes dans le village même. L'instituteur a écrit, en 1899 : "A peine y voit-on deux ou trois cultivateurs". En fait, huit y étaient encore recensées ainsi que dix journaliers. Par contre, les hameaux étaient presque exclusivement habités par des cultivateurs. L'entreprise d'horticulture de la famille Derain existeait déjà ; ses charretiers étaient également employés pour l'enlèvement des ordures dans la commune.

|

|

Suivait une description des cultures sur le plateau :

On cultive un peu partout les céréales. On cultive beaucoup la pomme de terre, surtout la variété dite saucisse. Mais ce qui fait la richesse du hameau, ce sont les arbres fruitiers : cerisiers, pommiers et pruniers. Les pruniers surtout donnent d’assez beaux revenus, même dans les années ordinaires. On expédie les prunes à Paris et en Angleterre, surtout la variété dite Prune de Monsieur. Beaucoup de cultivateurs ramassent avec soin les prunes tombées et en obtiennent par la distillation une eau-de-vie très estimée consommée en grande partie dans le pays ou dans les environs.

Il y a également une assez grande quantité de vignes qui fournissent un vin agréable très rafraîchissant en été. La vigne qui était, il y a quelques années, d’un très grand rapport, est devenue par suite de maladie et de mauvaise saison, d’un produit très minime.

En effet, le phylloxéra avait anéanti, en cette année 1899, tous les plants de vigne de la région.

Comme animaux utiles à l’agriculture, on peut trouver à Villennes : quatre vingt chevaux, quarante vaches, quatre cents moutons. Ils sont moins nombreux dans les fermes de Breteuil : beaucoup de cultivateurs ont chacun un cheval ; quelques-uns deux. Point de bœufs, quelques vaches fournissant du lait aux habitants du hameau. Le reste est vendu à des laitiers qui le portent à Paris chaque jour. Point de moutons. Peu de volailles. Il y a également des animaux dans la nature environnante : peu de gibier, mais quelques lapins dans les bois. Il y a une grande quantité d’oiseaux attendu qu’on les respecte. Beaucoup font leur nid autour de la maison d’école et dans les arbres avoisinants sans être effrayés par les jeux des enfants. Il y a fort peu d’animaux nuisibles. Quelques renards dans des bois touffus ont creusé leurs terriers mais ils commettent peu ou point de dégâts dans le hameau.

Une industrie et quelques artisans

La principale activité non agricole était l'exploitation des carrières de pierres et de gypse mais l'argile n'était plus extrait du sous-sol.

Dans le village, l’industrie n’y est guère représentée que par les plâtriers, les maçons et les menuisiers.

Les carrières et la plâtrière, qui appartiennent à Louis Parvery, se trouvent à Breteuil :

On extrait d’une grande partie du sol de la pierre meulière qui sert pour les constructions et pour l’entretien des routes. Il y a eu autrefois de nombreuses tuileries dont on voit encore les ruines dans certains endroits. Aujourd’hui la fabrication des tuiles et des briques est totalement abandonnée. Par suite de l’extraction de la glaise, il en est résulté un grand nombre de trous assez profonds qui peu à peu se sont remplis d’eau. Près du hameau se trouve une fabrique de plâtre. Le gypse est très abondant dans le sous-sol du hameau. On a établi déjà plusieurs plâtrières qu’on a abandonnées quand la matière première a fait défaut. La plupart des carrières sont souterraines.

Le nombre de professionnels du bâtiment montre que le développement des constructions s'était amplifié : dix maçons (dont certains étaient employés par M. Mirgon, qui possédait une entreprise importante), sept menuisiers, quatre peintres, un tailleur de pierre, un terrassier, trois serruriers, un plombier, un fumiste, un miroitier et un architecte.

Quelques commerces et seulement deux restaurants

Le recensement nous donne le nombre de commerçants mais non pas celui des magasins, qui pouvaient employer plusieurs personnes. Le commerce le plus florissant était celui du vin : sept marchands, dont un à Breteuil ; étaient également dénombrés quatre bouchers (dont un garçon-boucher), trois épiciers, un boulanger (et son garçon), un laitier, un marchand de beurre, un marchand de nouveautés, un marchand forain et un marchand aux halles. Il y avait également, dans le village, un cordonnier et un coiffeur.

|

Un seul restaurant, Les Tilleuls, était alors établi au bord de la Seine ; l'autre était celui du Sophora, rue de la Gare. Le nombre de bateliers avait été plus important dans le passé et l'est redevenu plus tard : en 1901, ils n'étaient que deux. |

Les premiers services "publics"

Distribution de l'eau

Quelques Villennois ainsi que l'école disposaient d'un puits ; les autres allaient chercher l'eau à la borne-fontaine du Regard, appartenant à la commune, alimentée à raison de 10 litres à la minute par une source située dans le parc de l'ancien château ; les femmes faisaient leur lessive au lavoir de la Fontaine ou à celui de la rue de la Mairie.

Un projet de "faire mettre l'eau dans la commune" était en cours d'étude ; il a conduit, en 1902, à la création d'une compagnie de distribution d'eau mais il a fallu attendre l'année 1910 pour la pose des premières canalisations.

Poste et téléphone

Dix ans après l'installation d'un facteur-boîtier municipal à Villennes, un bureau de poste avait été créé, en 1890, dans la maison voisine de l'église (aujourd'hui rue Maurice Dreux). Ce local a été utilisé jusqu'au transfert du bureau, en 1907, dans la maison où il était situé, avant son remplacement par un relais-poste.

Le service téléphonique avait été ouvert en 1891, une sonnerie d'appel prévenant à son domicile voisin le "piéton" chargé de porter les dépêches téléphoniques.

Le début de la construction d'un réseau téléphonique à Villennes avait eu lieu en 1896. Des poteaux avaient été installés dans le centre du village pour desservir les abonnés jusqu'au début de la Côte Saint-Jean et vers l'amont de la Seine, dans la première partie de la rue de Poissy ainsi que dans la sente des Iselles. Le réseau s'étendait alors jusqu'au château d'Acqueville, dont le propriétaire, M. de Lassuchette, a été l'un des premiers abonnés. Le château de Villennes disposait de trois lignes. Le marchand de fromages, M. Godfrin, le marchand de vins, le boulanger, M. Ouroux, et l'entrepreneur de maçonnerie, M. Mirgon, ont été parmi les premiers Villennois à bénéficier du téléphone. La traversée du chemin de fer posant alors des problèmes, le restaurant "Les Tilleuls", situé de l'autre côté du passage à niveau, n'a été desservi que plus tard.

Toutefois, la mairie ne fut reliée au réseau téléphonique qu'en 1912 afin de lui permettre d'être rapidement en rapport avec la gendarmerie et le parquet. En 1924, une ligne téléphonique a été, enfin, tirée entre le hameau de Breteuil et le bureau de Villennes.

Enlèvement des ordures ménagères

M. Derain, horticulteur de Villenn,es, avait été chargé, pendant trois ans à partir de 1899, d'enlever régulièrement, tous les dimanches, les ordures ménagères ainsi que les boues ramassées par les cantonniers ; ce travail devait être terminé à 10 heures du matin. De juillet à septembre, les boues et les ordures étaient également enlevées le jeudi.

Eclairage et chauffage

|

Le gaz est la première source d'énergie apparue dans la commune. Sa distribution avait été confiée, en 1894, à la société d'Eclairage et de Chauffage par le Gaz de Poissy qui avait installé 57 lanternes pour l'éclairage des rues, au deuxième semestre de cette année. Ensuite, le gaz a été disponible dans les maisons des Villennois, habitant à proximité du parcours des conduites, qui le souhaitaient. |

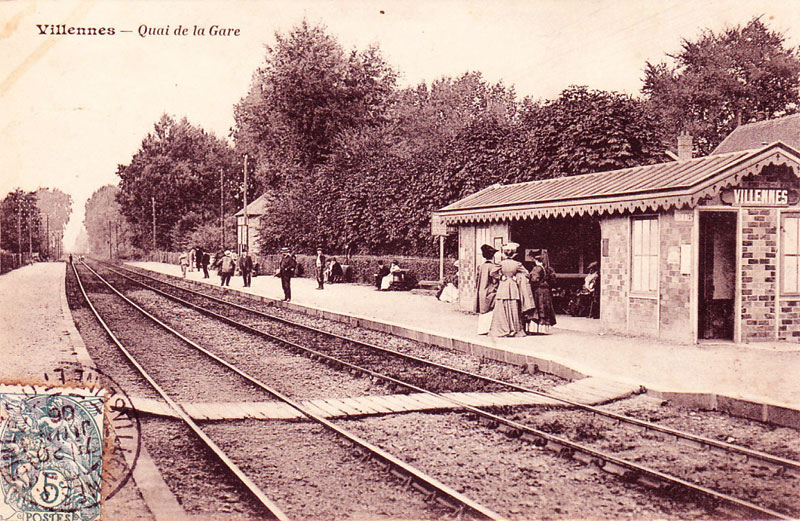

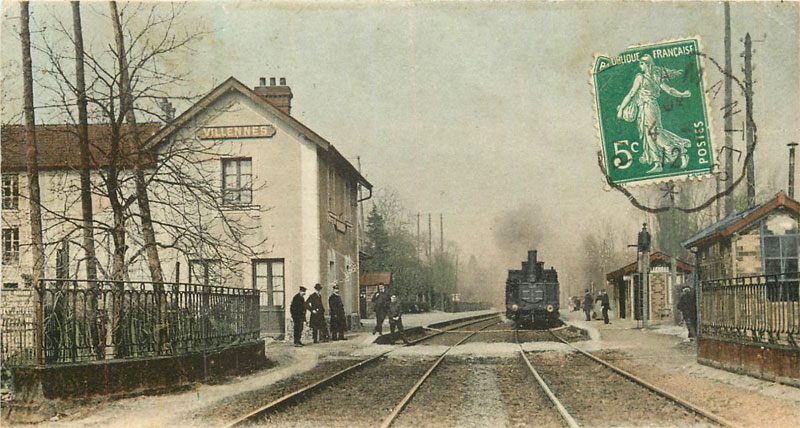

Tous les lieux publics n'ont pas été immédiatement desservis : en 1903, lors d'un projet d'amélioration de la gare, il a été noté que "l'insuffisance notoire de l'éclairage rend les quais très dangereux alors que la Compagnie pourrait les éclairer au gaz et donner ainsi aux voyageurs la garantie de sécurité qu'ils sont en droit d'attendre d'elle".

Le gaz n'a pas été remplacé par l'électricité,

pour l'éclairage, avant une vingtaine d'années. Dès 1908, la

municipalité a entrepris des études dans ce but, mais la Société

d'Electricité de Villennes n'a été créée qu'en 1922 et l'installation

du réseau eut lieu l'année suivante.