Petite histoire des recensements

Une pratique universelle depuis l'Antiquité

Le recensement de la population est l'une des opérations statistiques les plus anciennes, indispensables à toute vie sociale organisée. Le mot latin statisticus signifiait "relatif à l'Etat". Les premières grandes civilisations (Sumer, Egypte, Chine, Inde, …) dénombraient leur population, notamment pour des raisons fiscales ou militaires. Plusieurs recensements sont mentionnés dans l'Ancien Testament.

Des dénombrements eurent lieu à Athènes (par Périclès en 444 av. J.-C.) et puis à Rome dès le VIème siècle av. J.-C. ; le deuxième de l'Empire romain, ordonné par Auguste, était contemporain de la naissance de Jésus-Christ. Au Pérou, les Incas procédaient également à des recensements au XIVème siècle.

Les états des feux puis les recensements ménages français

A part l'inventaire ponctuel de tous les sujets de l'Empire âgés de plus de douze ans décidé par Charlemagne en 786, le premier dénombrement de la population fut réalisé au cours du règne de Saint Louis. La France comptait environ 10 millions d'habitants vers la fin du XIIIème siècle. Après le recensement des feux et des paroisses fait en 1328 à la demande de Philippe VI de Valois, le suivant eut lieu sous Charles VIII à la fin du XVème siècle. A la fin du XVIIème siècle, les résultats d'un recensement général furent peu exploitables, les intendants de Louis XIV n'ayant pas reçu des instructions suffisantes : certains avaient compté les feux, d'autres les habitants, plus ou moins complètement. Pour les besoins de la "dîme royale", Vauban estima la population du royaume à 19 millions d'habitants au tout début du XVIIIeème siècle. Comme lui déjà, Turgot envisagea, près de cent ans plus tard, l'utilisation scientifique des recensements, notamment pour des études économiques et sociales.

Le premier recensement de l'ère moderne fut réalisé par Bonaparte en 1801 : 33 millions d'habitants furent alors comptés. Ensuite, un dénombrement de la population fut effectué tous les cinq ans jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. A partir de 1946, les recensements de la population française eurent eu lieu à intervalles variables avant de devenir réguliers grâce à l'amélioration des techniques statistiques.

Les recensements depuis la Révolution

| juillet 1791 |

Lois prescrivant la tenue de registres de population et fondant les recensements de l'époque contemporaine. |

| 1801 | Premier dénombrement général organisé par une loi de février 1800, préparé par Lucien Bonaparte, ministre de l'intérieur, et Chaptal. |

| 1817 | Recensement particulier à la Seine-et-Oise et à Paris. Essai de dénombrement individuel à Paris : introduction de listes nominatives et contrôle par sondage de 10% des documents. |

| 1822 | Fixation de la périodicité quinquennale (toutes les années se terminant par 1 ou 6 à partir de 1826). |

| 1836 | Recensement

de la population ayant son domicile dans la commune. Introduction des listes nominatives par famille pour l'ensemble du territoire. |

| 1841 | Retour

au recensement de la population présente dans la commune le jour

de référence. Interdiction des vérifications par la police ou les agents du fisc. Séparation de la population non domiciliée et des catégories comptées à part (collectivités, casernes, couvents, etc.). Dénombrement combiné avec un recensement agricole et industriel. |

| 1846 | Recensement à jour fixe de la population comptée à part. |

| 1851 | Augmentation notable du nombre des questions posées (le recensement, mené avec un souci de précision, prend un caractère scientifique). |

| 1861 | Recensement jumelé avec une enquête industrielle. |

| 1856 | Introduction de la feuille de ménage (qui deviendra la feuille de logement). |

| 1872 | Report

du recensement de 1871. Apparition du bulletin individuel, non obligatoire. |

| 1876 | Introduction du bulletin individuel obligatoire. |

| 1881 | Instauration de la technique du dépôt-retrait des questionnaires par l'agent recenseur. |

| 1891 | Extension des résultats relatifs aux étrangers. |

| 1896 | Couplage

du recensement avec une enquête sur les professions. Exploitation à l'aide de machines à cartons perforés. |

| 1901 |

Dépouillement centralisé au moyen de classicompteurs-imprimeurs. |

| 1916 | La guerre empêche le recensement. |

| 1926 | Introduction

dune enquête sur les familles. Publication de résultats détaillés relatifs aux logements et habitations. |

| 1931 | Réalisation de deux enquêtes annexes au recensement, l'une sur les Français à l'étranger, l'autre sur l'industrie. |

| 1941 | La guerre empêche le recensement. |

| 1946 | Utilisation

de la méthode des sondages pour l'obtention de résultats

généraux rapides. Dépouillement décentralisé par machines à cartes perforées. Publication de fascicules départementaux. |

| 1954 | Recensement

de 1951 reporté pour raisons financières. Questions plus nombreuses sur la structure des ménages et l'instruction des personnes. Les listes nominatives deviennent facultatives. |

| 1962 | Dépouillement centralisé par transription sur bande magnétique des informations saisies en région sur cartes perforées et utilisation d'un puisant ordinateur. |

| 1968 | Recensement de 1970 avancé mesurer le rapatriement d'un million de Français d'Afrique du Nord postérieurement au recensement de mars 1962. |

| 1975 | Premier système informatique de saisie et chiffrement en ligne. |

| 1982 | Après les dénombrements de population légale, exploitation statistique prioritaire d'un échantillon au vingtième des bulletins collectés ; ensuite exploitation de toutes les questions d'un échantillon au quart, puis des principales questions de tous les bulletins. |

| 1990 | Prohibition des listes nominatives. |

| 1999 | Recensement de 1997 reporté pour raisons financières, couplé avec l'enquête "Vie quotidienne et santé". Introduction de la lecture automatisée des questionnaires pour assurer la saisie des informations collectées. |

| 2004 | Mise en place du nouveau recensement, en application de la loi relative à la démocratie de proximité. |

L'évolution de la population villennoise

La population de Villennes vers 1800

1790

Un tableau des municipalités du district de la Montagne du bon air (Saint Germain-en-Laye), établi en 1790, recense 402 habitants à Villaines.

1794

Le premier "dénombrement des chefs de famille, nombre de feux et population de la commune de Villennes" est daté du 22 fructidor An II (8 septembre 1794) ; il donne les résultats suivants :

| Chefs de famille |

98

|

| Veuves |

28

|

| Célibataires |

9

|

| Feux |

135

|

| Population totale |

498

|

La population s'est accrue de 96 personnes en 4 ans. Il est à noter que le nombre de feux correspond à la somme des nombres des chefs de famille, des veuves et des célibataires ; un chef de famille est donc un homme marié, responsable d'un "feu".

1800

Le recensement de 1800 fait apparaître une diminution à 455 habitants, répartis de la manière suivante :

| Hommes mariés ou veufs |

89

|

| Femmes mariées ou veuves |

102

|

| Garçons de tout âge |

143

|

| Filles de tout âge |

113

|

| Défenseurs de la patrie |

8

|

1806

Six ans plus tard, la population est de 459 habitants, dont 9 militaires :

| Hommes mariés |

92

|

| Hommes veufs |

15

|

| Femmes mariées |

92

|

| Femmes veuves |

20

|

| Garçons de tout âge |

116

|

| Filles de tout âge |

124

|

1808

Les 450 habitants se répartissent, en 1808, ainsi entre le centre du village et les hameaux :

| Villennes centre |

351

|

| Breteuil |

56

|

| La Clémenterie |

43

|

78 % de la population est encore située dans le centre du village.

La population diminue légèrement dans les 25 années suivantes.

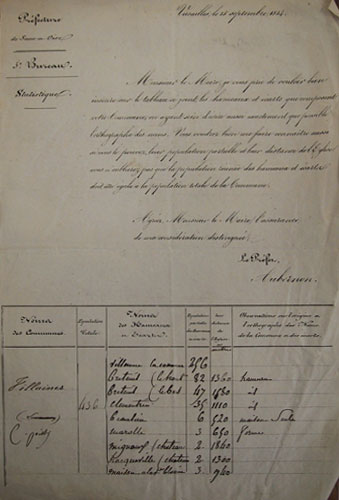

|

A la demande du préfet, le maire remplit, en 1834, un tableau répartissant les 436 habitants en fonction des hameaux et des écarts (lieux isolés) :

Cette dernière maison est alors la seule du village à l'écart du centre (actuellement, à l'angle de la rue des Iselles et du chemin de la Sourde). |

|

|

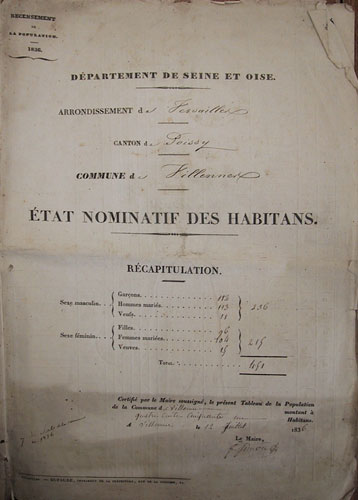

L'état récapitulatif des habitants de Villennes de 1836 mentionne 451 habitants, répartis ainsi :

|

La population au 19ème siècle

1817

Répartition entre le village et les hameaux

|

413 personnes ont été recensées : 234 personnes, soit 57 % de la population, habitent dans le village ; les autres ont leur domicile dans les hameaux, dans la ferme de Marolle(s), à Beaulieu et au château d'Acqueville (dont les propriétaires sont recensés ailleurs). La maison isolée, dite "la maison à Poitou", est vraisembablement celle qui appartenait précédemment à la veuve Blouin. M. Poitou était l'éleveur de boeufs qui exploitait les herbages de l'île de Migneaux. |

|

Professions des villennois

114 habitants ont une profession (ce sont des hommes à part une vigneronne et deux ex-religieuses) ; les autres sont les épouses et les enfants ou bien des personnes inactives ou des indigents.

On recense dans la commune 12 cultivateurs (un à la ferme de Marolles, 3 à la Clémenterie, 2 à Bretreuil et 5 dans le village) et un plus grand nombre de vignerons : 45 ! 25 journaliers travaillent soit pour les cultivateurs soit pour les vignerons.

Le tableau suivant donne la répartition, par profession, des 110 personnes actives. Il y a également 4 habitants qui ne le sont plus : deux anciennes religieuses, un ex-institueur, un ancien militaire (officier à la demi-solde). Deux des jardiniers sont également concierges (l'un au château d'Acqueville, l'autre vraisemblablement à celui de Villennes).

|

Professions

|

Nombres

|

| vignerons |

45

|

| journaliers |

25

|

| cultivateurs |

12

|

| domestiques |

8

|

| maçons |

4

|

| jardiniers |

3

|

| bergers |

2

|

| charretiers |

2

|

| tonnelier |

2

|

| charpentier |

1

|

| garde champêtre |

1

|

| percepteur |

1

|

| instituteur |

1

|

| tailleur |

1

|

| serrurier |

1

|

| marchand de bois |

1

|

1856

Répartition entre le village et les hameaux

|

437 personnes ont été recensées : 234 personnes, soit 54 % de la population, habitent dans le village. |

|

Professions des villennois

146 habitants ont une profession (ce sont des hommes à part plusieurs agricultrices veuves, des domestiques, des femmes de chambres, des cuisinières, des blanchisseuses ; les autres sont les épouses et les enfants ou bien sont recensés comme propriétaires (9) ou rentiers (19).

Le tableau suivant donne la répartition, par profession. Nous n'y mentionnons pas le maire et l'adjoint, qui sont recensés avec leur profession et non leur métier.

|

Professions

|

Nombres

|

| cultivateurs |

56

|

| journaliers |

21

|

| domestiques |

21

|

| maçons |

6

|

| charretiers |

4

|

| jardiniers |

3

|

| laitiers |

3

|

| femmes de chambre |

3

|

| cuisinières |

2

|

| employés |

2

|

| plâtriers |

2

|

| marchands de vins |

2

|

| marchands épiciers |

2

|

| blanchisseuses |

2

|

| maréchaux |

2

|

| berger |

1

|

| meunier |

1

|

| garde-barrière |

1

|

| tonnelier |

1

|

| pêcheur |

1

|

| instituteur |

1

|

| curé |

1

|

| carrier |

1

|

| menuisier |

1

|

| couturière |

1

|

| garde champêtre |

1

|

| cordonnier |

1

|

| garde particulier |

1

|

| cantonnier |

1

|

| cocher |

1

|

| bonne d'enfants |

1

|

Il n'y a plus un seul vigneron ! Ils sont devenus, ainsi que leurs descendants, des cultivateurs. Un tonnelier est, toutefois, toujours en activité. 82 habitants et leurs familles ainsi que d'autres employés de certains vivent de l'agriculture.

|

Ce tableau donne la localisation des cultivateurs et des journaliers et des autres personnels agricoles. |

|

Il convient d'y ajouter 2 employés et 2 maréchaux ferrands. C'est encore dans le village que les agriculteurs sont les plus nombreux.

De nombreux artisans et des personnels de service travaillent alors dans la commune. 21 domestiques, dont 8 hommes et 13 femmes, sont au service des villageois aisés, du fermier de Marolles ainsi que des deux châtelains : Paul Clément de Givry emploie, au château de Villennes, deux domestiques, une cuisinière et une bonne d'enfants et les y loge que leurs familles ; Julie Latour de Foissac et sa soeur Marie, dont le mari est un officier de marine, emploient, au château d'Acqueville, deux femmes de chambres, une cuisinière, deux domestiques, un cocher et un jardinier.

Plusieurs commerçants sont alors établis à Villennes : deux marchands épiciers, l'un dans le village, l'autre à Breteuil, deux marchand de vins

Il n'y a qu'un seul carrier. Le maître plâtrier est Jean Louis Denis Parvery ; un ouvrier plâtrier et sa famille sont logés à Beaulieu, à proximité des carrières de gypse et de la plâtrerie. Deux des maçons qui ont des employés sont qualifiés d'entrepreneurs.

La population vers 1900

Evolution de la population en 5 ans

Les états des dénombrements quinquennaux de la population de 1896 et 1901 nous donnent des informations très intéressantes sur l'évolution des habitants de Villennes : en particulier sur le nombre des maisons (189) et leur répartition, sur les nombres d'habitants (214 ménages, 680 personnes dont 6 étrangers) ainsi que sur leurs professions. La population permanente, qui n'avait pas varié entre 1896 et 1899 (658 habitants), comprend 22 personnes de plus en 1901.

Répartition entre le village et les hameaux

484 personnes, soit 71 % de la population, habitent dans le village ; les autres ont leur domicile dans les hameaux de Breteuil (129 habitants) et de la Clémenterie, ainsi que dans la propriété de Beaulieu, la ferme de Marolles et les châteaux d'Acqueville et de Fauveau (dont les propriétaires sont recensés ailleurs) ; celui de Migneaux ne semble plus habité (en effet, après le décès de sa propriétaire, Madame Mandrot, en 1901, le château ne fut vendu qu'en 1903).

On recense dans les hameaux 29 cultivateurs ou agriculteurs, 11 ouvriers agricoles et 7 journaliers mais un seul berger.

Professions des villennois

Dans le village les professions les plus représentées sont celles de jardinier pour les hommes (27) et de couturière pour les femmes (16) ; il y a également 8 blanchisseuses. Quelques familles aisées emploient des domestiques (12), des bonnes (19), certains des jardiniers, des cuisiniers (7, y compris ceux des 2 restaurants), deux femmes de chambres, un valet de chambre et deux gardes particuliers.

Parmi ces villennois fortunés, on peut remarquer un ingénieur de la Compagnie des Mines d'Or, qui ne travaille certainement pas sur place. Quelques autres habitants ont un emploi à Poissy (un représentant de commerce), à Saint-Germain-en-Laye (un employé de Banque) ou à Paris (un employé de banque, un employé de commerce et une modiste).

12 employés de la Compagnie du chemin de fer, dont le chef de gare, un chef d'équipe, un dessinateur et un géomètre, habitent à Villennes. Quant à la Poste, elle emploie 6 personnes, habitant sur place, notamment la receveuse, les facteurs et la porteuse de dépêches.

La population et l'habitat à la fin du 20ème siècle

Les résultats du recensement de 1990 ont été analysés ainsi dans le bulletin municipal annuel de 1992 :

|

Nous étions 4 502 habitants à Villennes, lors du dernier recensement de 1990. Ce chiffre nous fait apparaître un accroissement de près de 17 % de la population de 1982 à 1990. La répartition entre hommes et femmes, tous âges confondus, est en parfait équilibre : 2 258 hommes et 2 244 femmes, alors que le précédent recensement donnait un avantage au sexe féminin (172). REPARTITION DE LA POPULATION PAR TRANCHES D'AGES Le recensement de 1990 révèle que 2 289 villennois résidaient déjà

dans la commune à l'époque de la précédente enquête en 1982 et que 2 213

nouveaux villennois se sont installés alors que 1 563 sont partis.

Ces chiffres illustrent un mouvement important dans la population lié

pour partie à la construction du domaine du golf et du lotissement de

la Côte Saint-Jean et à l'accroissement de l'habitat individuel. Le nombre des ménages a progressé de 15,6 % pour atteindre 1 596 en 1990. Ce sont les ménages de 2 personnes qui sont les plus importants (28 %). Viennent ensuite les familles de 4 personnes (23 %), celles de 3 (19 %), celles de 5 (8 %) et enfin celles de 6 ou plus (2,6 %). Les personnes seules sont au nombre de 304. L'HABITAT Il y a 1 770 logements à Villennes se répartissant en 1 596 résidences principales et 114 résidences secondaires ou logements vacants. Les résidences principales comprennent 1 147 maisons individuelles, 416 logements dans un immeuble collectif, 4 fermes et 29 habitats divers. 1 159 résidences principales sont propriétés de leurs occupants. Elles abritent 3 436 villennois. Ce sont les résidences principales de plus de 6 pièces qui, à Villennes sont les plus nombreuses (493). Ensuite on trouve celles de 4 pièces (330), celles de 5 pièces (288) et celles de 3 pièces (231). Les 1 et 2 pièces représentent le solde. Enfin, le nombre moyen de personnes par logement est de 2,B2 et celui de pièces par logement 4,54. |

L'évolution de la population (Villennes et autres communes)

Le tableau suivant montre l'évolution de la population de Villennes de 1790 à la fin du 20ème siècle et la compare à celles d'autres villes proches :

|

1790

|

1796

|

1800

|

1817

|

1851

|

1901

|

1911

|

1921

|

|

| Villennes |

402

|

435

|

455

|

415 |

448

|

680

|

906

|

1 092

|

| Médan |

160

|

|

|

188

|

190

|

265

|

||

| Orgeval |

1 290

|

1 308

|

1 500

|

1 535

|

1 399

|

1 348

|

||

| Poissy |

2 620

|

2 217

|

2 437

|

|

|

|

|

|

| Saint-Germain-en-Laye |

12 500

|

9 950

|

8 954

|

|

|

|

|

|

|

1946

|

1962

|

1968

|

1972

|

1982

|

1990

|

1999

|

||

| Villennes |

1 521

|

2 068

|

2 568

|

2 843

|

3 852

|

4 502

|

4 864

|

|

| Médan |

437

|

|

|

|

1 403

|

|||

| Orgeval |

1 525

|

|

|

4 874

|

||||

| Poissy |

|

|

|

36 700

|

35 800

|

|

||

| Saint-Germain-en-Laye |

|

|

|

39 900

|

38 400

|

|

N.B. : La population de 1999 comprend 11 personnes recensées en communautés

et 63 étudiants ayant une double résidence.

L'évolution de l'habitat au 20ème siècle

Le tableau suivant montre l'évolution des nombres de logements, dans les périodes où ils sont connus :

|

1901

|

1962

|

1968

|

1975

|

1990

|

1999

|

|||

| Résidences principales |

|

|

780

|

1 126 |

1 596

|

1 731

|

||

| Résidences secondaires |

|

|

246

|

246

|

103

|

240

|

||

| Total |

189

|

671

|

1 230

|

1 429

|

1 770

|

2 067

|

Le total étant supérieur à la somme des nombres des deux catégories, certains logements ne sont pas considérés comme résidences principales ou secondaires (logements vacants ?).

L'évolution du nombre de résidences secondaires pourrait faire penser que les 143 qui sont devenues, en 1990, des résidences principales ne sont à nouveau occupées que pendant les week-ends et les vacances. En fait, sont comptabilisées dans les résidences secondaires celles des 11 personnes en collectivité (notamment à la Résidence de Retraite Médicalisée "La Rose des Vents").