L'eau : fontaines, lavoirs, puits et éoliennes

De tous temps, l'accès à l'eau a été à l'origine de nombreux conflits entre populations ou entre pays voisins. Les histoires d'eau qui suivent montrent, en particulier, qu'à Villennes l'eau a également été l'objet de divers litiges et de querelles, dans lesquelles le maire était souvent impliqué.

Les fontaines et les lavoirs

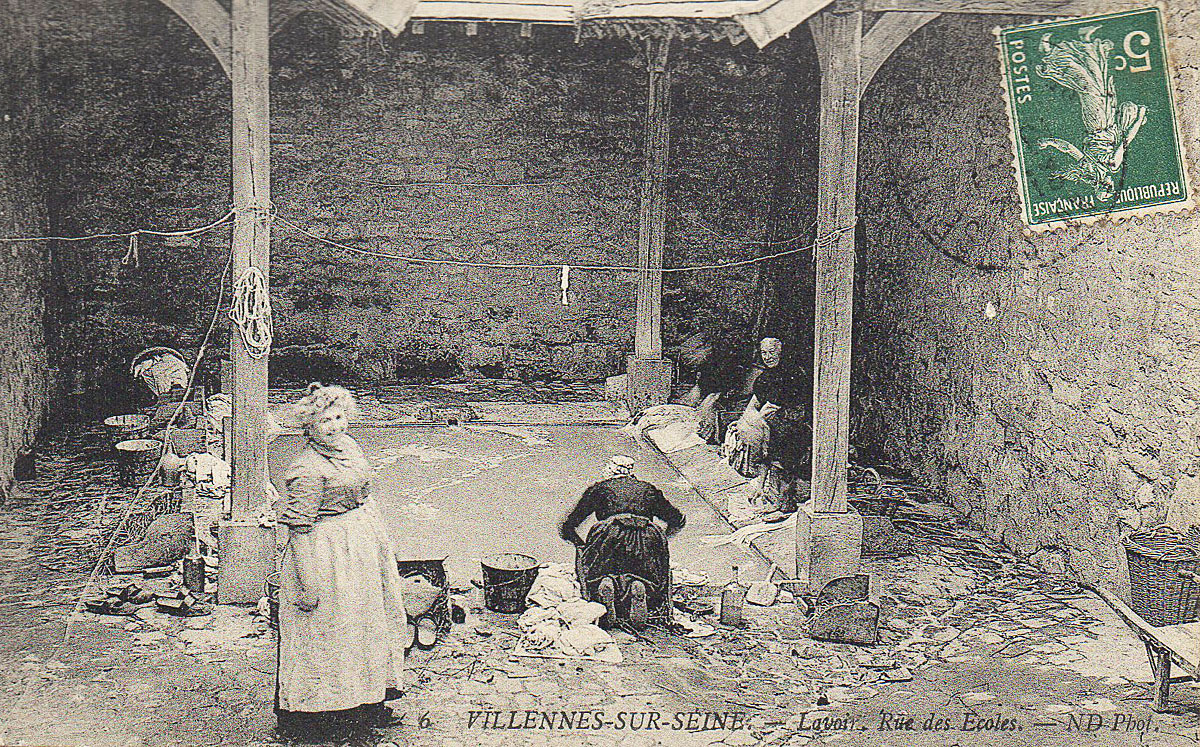

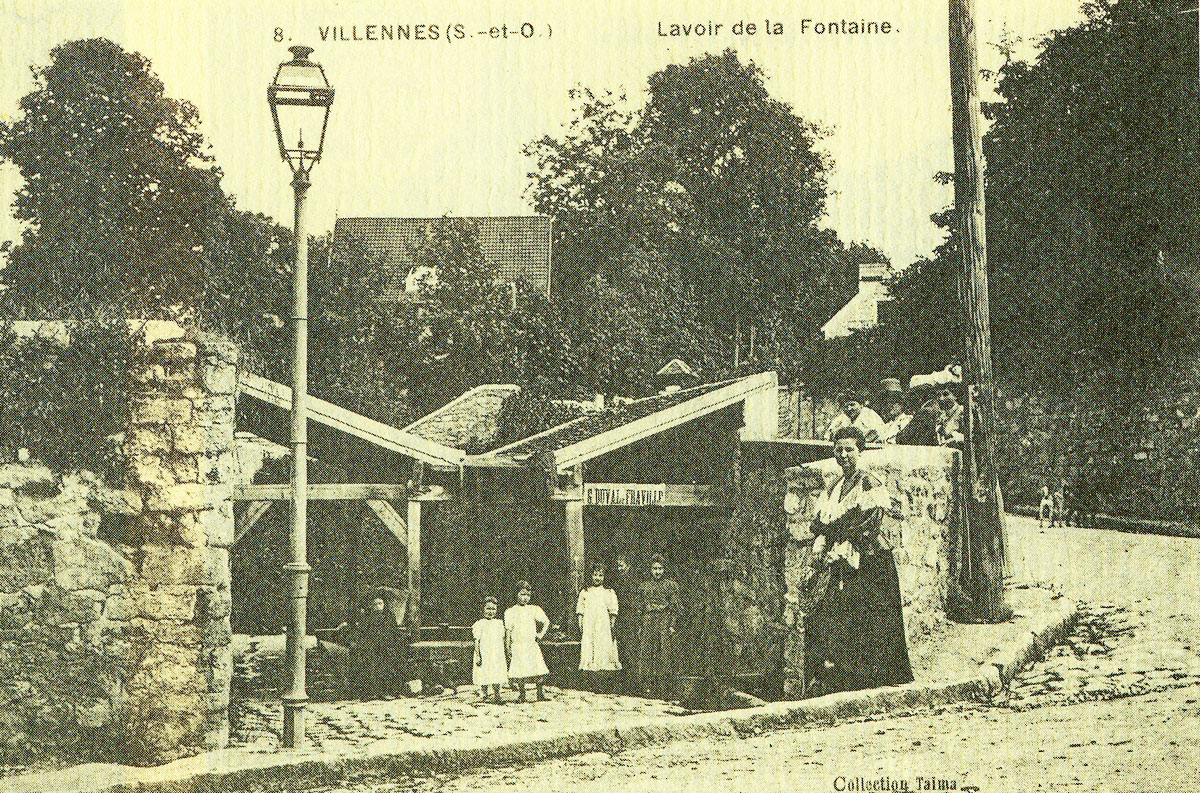

La fontaine et le lavoir de la rue de l'Ecole

|

Ce lavoir très ancien, restauré en 1814, se trouvait sur la place, qui était située au croisement de la rue de la Procession et de la rue de l'Ecole. Ce quartier a été fortement remodelé en 1869, à l'occasion du raccordement de la rue Parvery et de rue de l'Ecole. Il a alors été réinstallé, à proximité, dans une nouvelle rue qui est devenue de nos jours, la partie de la rue de l'Ancienne mairie entre la rue Parvery et la rue des Ecoles. |

|

Reconstruction en 1814

En 1814, "la fontaine et le lavoir, situés dans une rue de la terrasse, très utile aux habitants de la commune, est entièrement dégradé et ruiné par les ravines des eaux pluviales qui s'y écoulent venant du Pays et des montagnes qui l'environnent et formant des dégradations considérables à des murs de terrasse au proche de ses eaux".

En décembre, Pierre Auferte, toiseur de bâtiments à Poissy, a visité les lieux avec le maire, M. d'Osmond puis il a rédigé un devis, très détaillé, contenant les clauses et les conditions d'un contrat.

Après l'exécution des travaux, M. Giraux, adjoint, a écrit au sous-préfet en l'absence du maire pour faire accélérer le paiement de l'entrepreneur, peu fortuné, et de l' "architecque". Il était obsédé par les démarches journalières que lui faisaient ces deux hommes. "L'ouvrage, reçue par l'architecque est dans toute la perfection d'une solidité à toute épreuve". En juin 1815, 18 mois après le versement des fonds par la commune, l'entrepreneur n'avait toujours pas été payé ; après une nouvelle demande, le sous-préfet répondit que le certificat de réception des travaux ne lui était pas parvenu, toutes les recherches dans ses bureaux ayant été infructueuses. Enfin, le préfet prit, en septembre, un arrêté pour ordonner le versement de suite, par le Receveur général du département dans la caisse du receveur municipal, de la somme de 502 F, devant être payée au sieur Alouis à titre d'acompte sur le prix de ses travaux pour la construction d'un lavoir.

Réinstallation en 1869

Pour raccorder la rue Parvery et la rue de l'Ecole, en échange du chemin rural qui les remplacera, la commune céda une partie des rues de la Procession et de la rue du Rû, longeant le château et son parc, à leur propriétaire, M. Paradis. Celui-ci dut alors faire réinstaller à ses frais les lavoirs et les abreuvoirs.

Le nouveau lavoir existait en août 1869 : l'architecte de M. Paradis, A. Lavialle, communiqua au maire les résultats de ses mesures du débit de l'eau de chaque lavoir : 36,3 litres par minute pour l'ancien et 42,1 l/mn pour le nouveau. Ce débit étant jugé insuffisant, il a été demandé à M. Paradis de fournir 70 litres par minute. En novembre 1869, il dut élargir la canalisation, qu'il avait construite pour l'écoulement des eaux du lavoir et qui était trop étroite, de sorte que des eaux nauséabondes stagnaient à son entrée.

Alimentation en eau au XXe siècle

Bien qu'un réseau de distribution d'eau était installé dans le centre de Villennes à partir de 1910, le lavoir est resté directement alimenté par le propriétaire du château et du parc, M. Pichard du Page. |

|

|

Selon la convention du 19 mai 1883 entre la précédente propriétaire, Mme la comtesse de Labenne, et la commune, il devait continuer à fournir 60 litres par minute au lavoir ainsi que 10 litres par minute à la borne fontaine de la place de l'Eglise.

Evacuation des eaux salesFin septembre 1921, la commune prit à sa charge l'entretien de l'égout servant à l'évacuation des eaux sales du lavoir de la rue Parvery ; il répondait ainsi à une demande de l'ancien maire, M. Laumonier, propriétaire du terrain attenant à la propriété communale en bordure de l'avenue du Parc ; la raison était que sa servitude était aggravée par la construction récente de deux bouches d'égout, au coin de la rue de la Mairie et de la rue Parvery pour le déversement des eaux pluviales ("lors des orages, du sable et des cailloux seront fatalement entraînés"). |

Démolition du lavoir

|

En 1973, alors que certains villages restauraient les lavoirs, qui faisaient partie de leur patrimoine, la municipalité de Villennes a décidé de supprimer ce lavoir, devenu inutile. A son emplacement, a été installé un hangar des services techniques de la commune. |

|

Reconstruction d'un "lavoir"

Au début du XXe siècle, ce local a été démoli, le maire, François Gourdon, souhaitant reconstituer l'ancien lavoir.

|

Cette bonne idée n'a pas eu la réussite attendue : pour des raisons de sécurité, ce "lavoir" n'a jamais été mis en eau. Sa toiture a été bien restituée mais il n'aurait pas pu être utilisé par des lavandières ; le muret qui l'entoure, certainement afin d'éviter des accidents, ne leur aurait pas permis de s'agenouiller pour laver leur linge ! |

La fontaine du Regard et le lavoir de la Fontaine

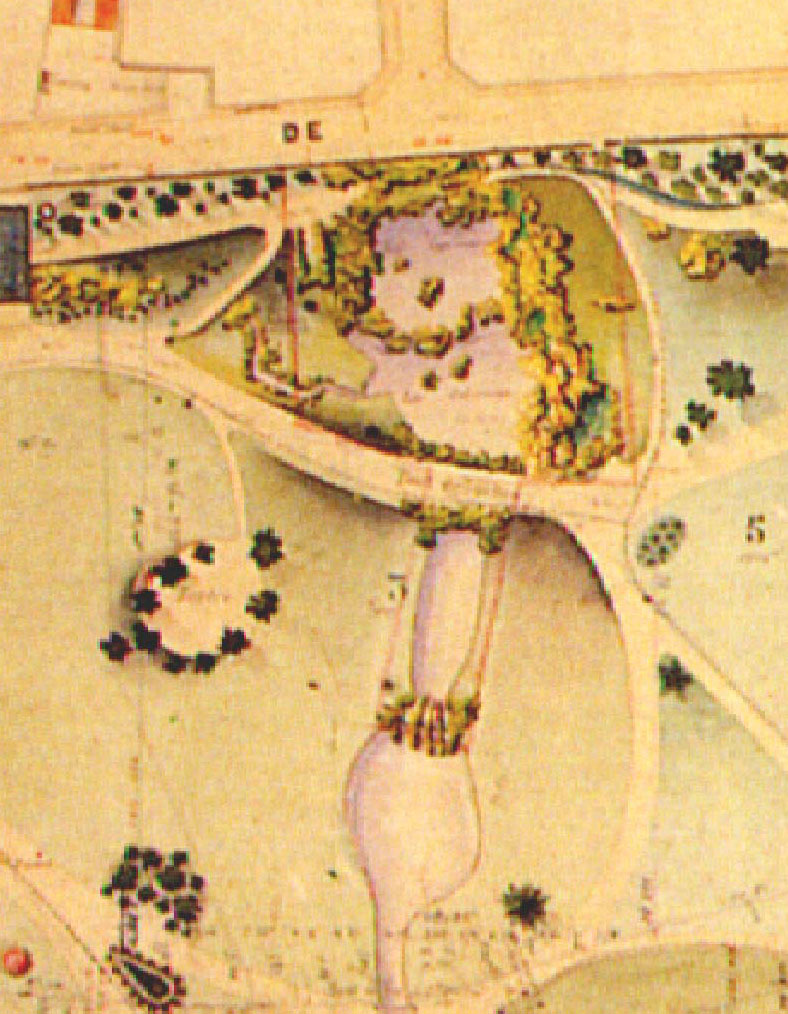

|

En 1836, les eaux de la fontaine du Coquart et du lavoir se perdaient. Un budget de 85 F a été affecté à leur recherche. L'emplacement de ce lavoir est représenté sur l'extrait, ci-contre, du plan d'alignement de 1862. |

|

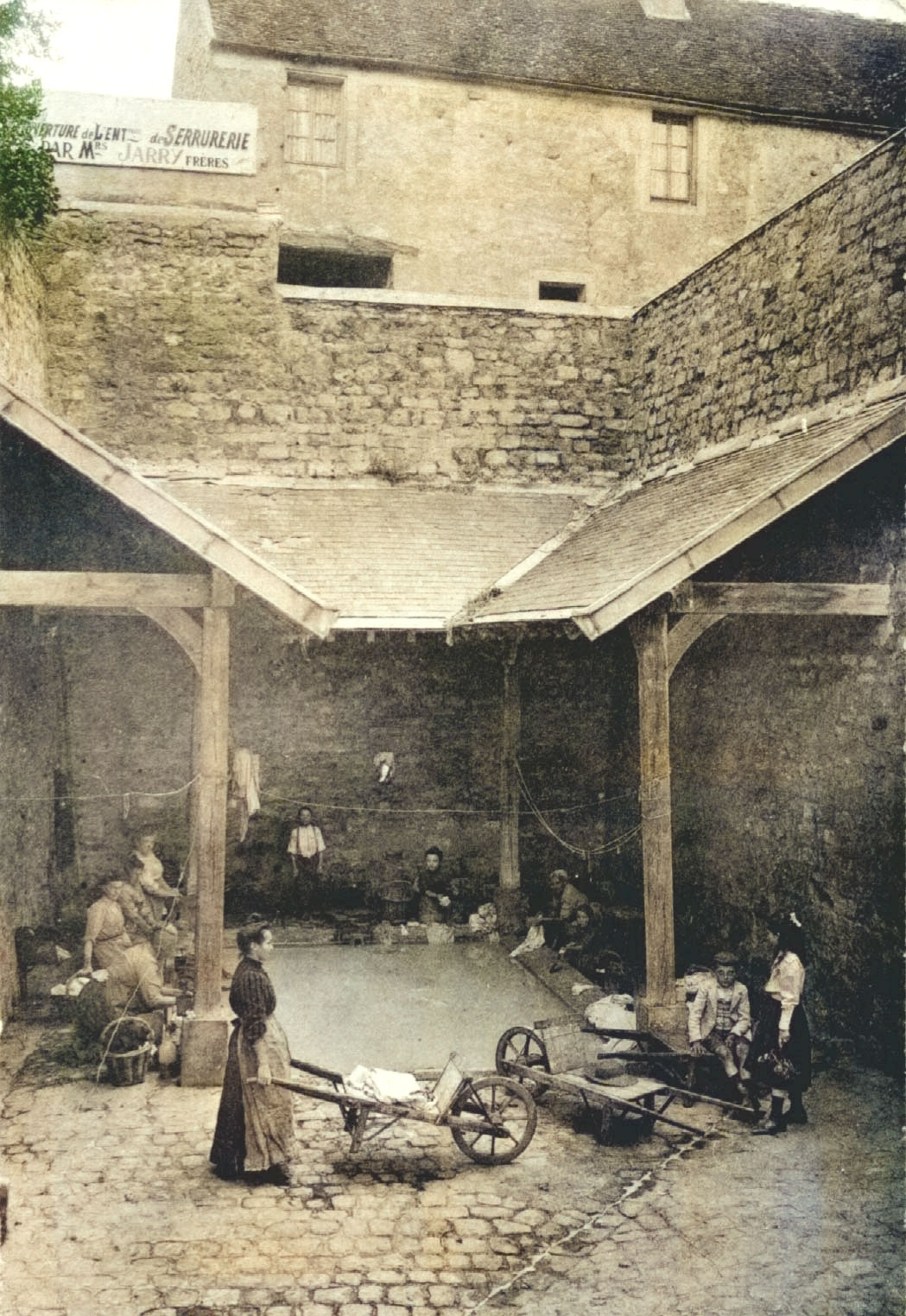

La place, devenue de nos jours la place de la Fontaine, avait déjà été élargie jusqu'au lavoir, lorsque cette photo a été prise. |

|

Echange d'eaux

En mai 1880, le maire, Benoît Redaux, demanda de pouvoir utiliser le trop-plein de la fontaine du Regard, qui était perdue pour la commune ; il s'engageait "à faire passer cette eau chez lui et à la conduire ensuite, sans la troubler sur son passage, dans un lavoir qui se trouve situé au bas de sa propriété et à y joindre une source qui se trouve chez lui" ; les travaux devaient être faits à ses frais.

Le conseil municipal accorda l'autorisation demandée. M. Redaux demanda, en juin, au préfet de hâter la solution de cette affaire : "actuellement le lavoir manque d'eau ; aussi les laveuses aspirent-elles de le voir alimenté plus abondamment".

En juillet, après publication et affichage des pièces concernant l'échange entre la commune et le maire, M. Gaury, maire de Médan, désigné commissaire-enquêteur, a fait une enquête. Il était d'avis que la demande soit acceptée. Il y a eu trois acceptations et une opposition : Louis Duteil craignait que l'eau se refroidisse trop l'hiver après son passage dans les bassins du jardin de M. Redaux. Le conseil municipal accepta la proposition de M. Redaux, considérant que la seule opposition n'avait aucune valeur et que les objets échangés étant de même valeur, il n'y avait lieu à soulte ni retour. Un contrat a été signé devant Me Hippolyte Malet, notaire à Poissy, et envoyé par le maire au sous-préfet.

En novembre, M. Daniel, adjoint, qui avait refusé de signer l'acte,

écrivit au préfet :

- Le maire ne l'avait pas convié chez le notaire, où il avait signé

l'acte avec son beau-père.

- Il avait signé l'extrait de l'arrêté du préfet, qui lui avait été

présenté quelques temps après.

- Il émettait des réserves au cas où l'eau serait troublée et sur la

possibilité pour la commune de reprendre l'eau sans verser

d'indemnité.

- A son avis, la décision du conseil municipal était entachée

d'illégalité car M. Redaux le présidait.

M. Redaux répondit au préfet sur ces accusations :

- Il n'avait pas pu prévenir M. Daniel qui "reste" à Breteuil,

car le notaire était arrivé à Villennes le dimanche, en même temps que

sa lettre qui le prévenait.

- C'est sa femme qui a signé, sous son nom de jeune fille et non son

beau-père.

- Le notaire a dit qu'il passerait voir M. Daniel après une vente à

Médan.

- M. Daniel avait présidé la séance sur la première délibération

relative à cette affaire mais lui-même a présidé la seconde, sans

toutefois voter.

Le conseil municipal délibéra à nouveau et confirma sa décision.

En février 1881, Lucien Gaury, en qualité d'adjoint remplissant les fonctions de maire, signa un contrat, devant notaire avec M. Redaux et son épouse : ces derniers appliqueront au service et à l'agrément de leur propriété les eaux du trop plein de la fontaine du Regard, qui n'étaient pas utilisées et se perdaient dans le sol ; en échange de la concession, ils s'engagaient à conduire au lavoir ces eaux, après en avoir usé, en passant à travers leur propriété et après avoir ajouté les eaux provenant d'une source située sur leur propriété.

Pose d'une pompe à la fontaine et réparations du lavoir

En 1892, le conseil décida de faire faire des études pour l'établissement d'une pompe à la fontaine dite du Regard et à faire procéder aux réparations du lavoir de la Fontaine.

En 1926, cette pompe municipale ne fonctionnait plus. Léon Rivierre, qui habitait rue du Regard, refusa alors que la pompe soit réparée, car elle était placée sur son terrain et accolée contre son mur ; le balancier gênait l'entrée de l'escalier qui montait à son logement, ce qui l'empêchait de le louer. Il avait fait une demande d'alignement pour dévier cette pompe.

Alimentation et évacuation des eaux de la fontaine

En juillet 1903, M. Bardinet qui avait acheté la propriété de M. Redaux après son décès, a émis une protestation : la source de la fontaine du Regard était alors trop faible pour alimenter le quartier et il n'y avait pas de trop plein pour aller chez lui ; quelques jours auparavant, la fontaine avait été subitement dépourvue d'eau, quelqu'un s'étant introduit clandestinement dans le regard pour en enlever la bonde.

De plus, un propriétaire, ayant vidé une fosse d'aisance, avait jeté le contenu dans son jardin et comme le sous-sol était, en grande partie, composé de pierres moellons, des infiltrations s'étaient produites mais, à la suite de travaux d'assainissement, l'analyse de l'eau avait démontré qu'elle était bonne.

Les héritiers de M. Redaux avaient-ils le droit de vendre la concession qui lui avait été faite, d'autant qu'il ne semblait pas que la source indiquée dans l'acte était conduite de la propriété au lavoir ? Le préfet a répondu qu'à son avis on ne pouvait pas refuser à M. Bardinet la permission de voirie qu'il sollicitait. Le conseil municipal invita M. Bardinet à faire les travaux nécessaires pour conduire les eaux provenant de sa propriété au lavoir, afin qu'il soit autorisé à effectuer les travaux qu'il réclamait.

L'ancien maire, M. Laurent Daniel, était redevenu conseiller

municipal ; il repreit la plume pour protester auprès préfet contre

cette délibération, "qui ressemble à du favoritisme, ne mentionnant

pas la pétition des habitants" :

- La question ne devait pas être limitée à une source mais l'affaire

devait être étudiée depuis son début.

- Le pouvoir de la commission nommée s'arrêtait à la porte de M.

Bardinet et rien ne l'autorisait à pénétrer à l'intérieur.

- Lorsqu'il était passé au lavoir de la fontaine, les femmes qui s'y

trouvaient lui avaient fait constater que l'eau qui était jaunâtre et

bourbeuse avait été déversée dans leur linge de lessive par le fait de

la volonté de M. Bardinet.

Il a fait état d'une pétition des habitants, "probablement classée comme sa lettre dans un carton spécial ... A-t-on le droit d'agir envers les habitants du quartier de la fontaine comme les seigneurs de l'ancien régime envers leurs serfs, ainsi que l'a fait M. Bardinet qui est venu un instant au lavoir jouir de son triomphe et est ensuite parti ?"

En octobre, considérant cette pétition, afin de donner satisfaction aux habitants du quartier et pour améliorer l'hygiène publique, le conseil municipal décida la réfection de la conduite, complètement hors d'usage, qui recevait sur son parcours les eaux d'infiltration.

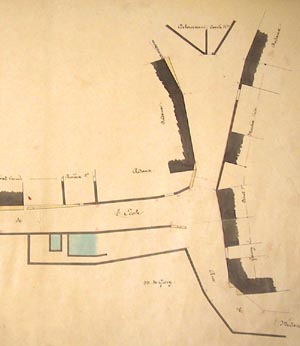

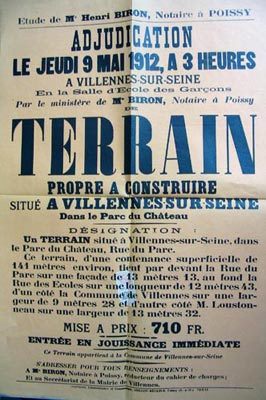

Vente d'un terrain voisin du lavoir

|

En août 1911, la commune décida de vendre, pour l'assainir, un terrain triangulaire de 140 m2, servant de dépotoir, situé entre l'avenue du Parc et la rue des Ecoles, au bout du lavoir de la Fontaine. Celui-ci venait de lui être cédé par M. Pichard du Page, lors de la vente des terrains destinés à créer une place devant la gare. L'enquête publique de novembre donna lieu à diverses protestations, puis 92 personnes signèrent une pétition "pour laisser à la commune la propriété de la source que contient le terrain afin d'améliorer le régime des eaux du lavoir central". Le conseil municipal y fit faire un sondage, jusqu'à 5 mètres de profondeur, qui ne révéla que des traces d'eau. Il maintint sa décision et vendit le terrain, en mai 1912, aux enchères. |

Le maire, Henri Cauchoix, le céda, au nom de la commune, à celui qui lui a succédé très bientôt, Alfred Laumonier, déjà propriétaire de la villa voisine "Albertina". Il y fit bâtir une maison, qui a été appelée ultérieurement la villa "Ker Mounack".

Démolition du lavoirLe lavoir de la Fontaine a été démoli, comme celui de la rue de l'ancienne mairie, en 1973. Il a été remplacé par un transformateur d'E.D.F., "habillé" ensuite, destiné, notamment, à alimenter les machines à laver qui l'avaient rendu inutile ! |

|

Les fontaines et les lavoirs des hameaux

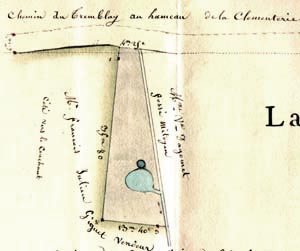

Construction et réfection de la fontaine et du lavoir de la Clémenterie

En février 1849, le conseil municipal souhaita acquérir un terrain de 2 ou 3 ares au pourtour de la fontaine de la Clémenterie, moyennant 60 F l'are, pour construire une fontaine et un lavoir ; il a fait une proposition à son propriétaire, M. Giguer d'Orgeval.

La somme de 996,30 F a été inscrite au budget de 1850 pour la construction et une "enquête d'utilité" eut lieu : le receveur municipal de la réunion d'Orgeval a été nommé enquêteur pour déterminer l'opportunité de la construction du lavoir et de la fontaine de la Clémenterie ; il rédigea son procès-verbal, à partir des pièces déposées (plan, délibération du conseil municipal, promesse de vente, délibération pour l'achat du terrain, liste des trente plus hauts imposés de la commune, certificat du maire constatant la population de la commune, arrêté du préfet). De nombreuses personnes signèrent pour le projet, aucune contre. En conséquence, l'utilité de la fontaine et du lavoir a été déclarée. En août 1850, le conseil municipal accepta unanimement une imposition extraordinaire de 160 F, afin d'acheter un terrain de 3 ares et 16 centiares.

|

Il s'agissait "d'une portion de terrain ayant la forme d'un trapèze à prendre dans une pièce de terre en paturage sise au terroir de Villennes lieu dit le pré Seigneur". Ce terrain était la propriété de Dame Marie Louise Geneviève Dagonet, femme de François Julien Giguet, domiciliés ensemble à la Juste Pie, hameau de la commune d'Orgeval ; elle en avait hérité de son père Francois Redaux, propriétaire demeurant à Montamets (Orgeval), qui l'avait acquis, avec son beau-frère, Guillaume Dagonet, de son père, Jean Redaux, cultivateur à Villennes. |

Jean Redaux avait succédé, comme fermier de Marolles, à Henry Lalarge dont il avait épousé la fille Félicité. Son petit-fils, Benoît Alexandre, dont la mère était la fille de François Simon, maire de 1831 à 1847, a été lui-même maire de 1880 à 1883 puis de 1892 à 1893 !

La fontaine et le lavoir de la Clémenterie ont été construits à l'emplacement d'une mare ; en mars 1870, des travaux de maçonnerie, charpente et couverture y sont été effectués. Le mémoire de M. Ollivon, maître-maçon à Orgeval, s'élèvait à 856 F.

De nos jours, le lavoir n'est plus utilisé mais il a été conservé, contrairement à ceux du centre du village, constituant un agréable lieu de repos.

|

|

Litige sur la propriété du terrain de la fontaine de Breteuil, donnant accès à une mare

En décembre 1857, un procès-verbal a été dressé contre Mme Voyer, veuve Hélène, pour la construction d'un mur de clôture sur un terrain communal, un terrain vague dépendant de la communauté du hameau de la Pinçonnerie de Breteuil, où se trouvaient une mare et une fontaine. Elle prétendait qu'elle avait hérité cette terre des héritiers Ivernel, qui se l'étaient appropriés en 1836 dans l'acte de partage. La commune ayant des droits à prétendre sur cette portion de terrain, le conseil municipal lui demanda de présenter ses titres de propriétés.

Un procès a été intenté par la commune : en septembre 1859, le conseil municipal vota la somme de 315,82 F, pour les frais et honoraires de MM. Rameau et Laumaillier, avoués de Versailles, et de M. Cide, géomètre, pour la levée et la production du plan du lieu, et pour deux voyages à Versailles pour l'instruction de l'affaire.

Réfection de la fontaine de Breteuil

En novembre 1860, la fontaine de Breteuil, servant d'abreuvoir, était dans un état de dégradation nécessitant des réparations urgentes. Le conseil municipal décida de prélever environ 100 F de la somme prévue au budget pour l'entretien des mares et des fontaines ainsi que d'un excédent sur le produit des permis de chasse.

Litige à propos de l'écoulement de l'eau du lavoir du Haut-Breteuil

En novembre 1882, M. Voyer s'est plaint de la stagnation des eaux d'écoulement du lavoir public du hameau du Haut-Breteuil sur son terrain, à l'emplacement de l'ancienne briqueterie Voyer. Il demanda de rétablir le système de canalisation et de rigoles, qui assurait autrefois l'écoulement.

Suite à un rapport de l'agent voyer du canton de Poissy, le conseil municipal décida de faire exécuter les travaux conseillés. Toutefois les héritiers Voyer refusèrent, prétendant avoir des droits à refuser l'eau du lavoir. "Les habitants du hameau sont effrayés par les maladies qui ont sévi jusqu'alors et demandent instamment la construction du caniveau en question".

Après approbation d'un devis, le maire demanda au préfet, en mars 1883 puis à nouveau en mai, l'autorisation de faire pratiquer, à ciel ouvert, un fossé destiné à faciliter l'écoulement des eaux du lavoir. Il devrait être creusé sur une parcelle de terre large de 50 cm, dont M. Pottier, conseiller municipal, a fait l'abandon au profit de la commune. Malgré un arrêté préfectoral, pris fin juillet, l'affaire n'était pas réglée au début de l'année 1889, le notaire n'ayant pas reçu l'acte d'acceptation demandé !

Le maire, M. Laurent Daniel, rapporta alors au préfet que, suite à une erreur d'interprétation par le cantonnier, au sujet d'un travail qu'il lui avait demandé, M. Pottier était venu lui faire, en termes assez animés, des observations relatives à l'écoulement des eaux et est allé prendre connaissance de l'acte, chez le notaire, accompagné d'un huissier.

En mars, M. Pottier, s'est plaint au maire qu'une tranchée avait été faite par le cantonnier le long de son mur, situé sur le chemin du bois de Médan. Le conseil municipal désigna quatre de ses membres pour étudier l'affaire.

Construction d'un lavoir à Breteuil

En décembre 1888, le maire, M. Daniel, proposa de faire abandon à la commune du terrain nécessaire à la construction d'un lavoir au hameau de Breteuil. Un acte de donation sous seing privé a été signé par lui-même et son épouse : il concernait un terrain de 50 m2, situé au lieu dit Le Plant.

Avant d'accepter définitivement, le conseil municipal souhaita savoir comment se fera l'écoulement des eaux du lavoir projeté et désigna, en avril 1889, quatre de ses membres pour s'entendre avec les propriétaires concernés.

Nouvelle polémique à propos de l'écoulement des eaux

Henri Pottier est devenu maire en 1893, la fonction ayant été à

nouveau assurée pendant quelques mois par Benoit Redaux après le

départ de Laurent Daniel. Pour comprendre l'ambiance de l'époque, nous

citons ici les propos de ce dernier dans ses protestations au préfet

contre la mise en cause de sa gestion dans plusieurs délibérations du

conseil municipal de décembre 1892 à mars 1893 :

- Après avoir été maire pendant huit ans et demi, il a démissionné en

octobre 1892 pour avoir la tranquillité à laquelle il avait droit,.

- Il était décidé à ne pas "tollérer de servir de plastron à

l'administration municipale.

- Il avait fait de nombreux travaux sans contracter d'emprunt, sauf

pour les maisons d'école.

Le conseil municipal considérant qu'il y avait danger pour la salubrité publique, un devis a été établi, en août 1894, par l'agent-voyer cantonal pour la couverture du ru qui faisait suite au lavoir de Breteuil, dans la partie traversant la propriété du maire : il prévoyait un tuyau de grès vernissé provenant des usines de Pouilly-sur-Saône ou de Breteuil (Eure).

Le mois suivant, le conseil décida la réparation de la fontaine du hameau de Breteuil : l'eau, qui l'alimentait, avait formé une excavation sous les bâtiments de M. Pottier et il était impossible aux habitants de pouvoir obtenir de l'eau potable.

En août 1895, deux habitants de Breteuil, M. Daniel (l'ancien maire)

et V. Petitjacques, adressèrent une pétition au préfet à propos de la

pose d'une canalisation dans le fossé qui traversait le jardin du

maire :

- Elle servait à l'écoulement de l'eau d'une gouttière lui

appartenant, jusqu'à l'endroit où se plaçaient les laveuses.

- Au même moment, des travaux avaient été exécutés à l'intérieur des

bâtiments de M. Pottier.

- Ils voulaient savoir si les réparations intérieures avaient été

payées par lui ou par la commune.

Le maire, interrogé par le préfet, répond que les travaux n'ont eu pour but que de réparer les dégâts occasionnés par l'eau alimentant le lavoir et la fontaine.

Début septembre, M. Daniel écrivit une nouvelle lettre au préfet, cosignée par six personnes. Il rappelait les actes, selon lesquels le fossé devait rester à ciel ouvert.

Fin octobre, l'agent-voyer en chef adressa un rapport sur ce sujet au

préfet :

- Les travaux avaient été exécutés et payés en 1894.

- Les comptes administratifs du maire et du receveur municipal avaient

été approuvés. Les tuyaux ne reposaient pas sur le terrain de M.

Pottier mais sur une bande de terre qu'il avait abandonnée

gratuitement à la commune. La fontaine était placée au pignon de la

grange de M. Pottier et l'eau qui l'alimentait provenait d'une

source qui passait sous la grange. Il concluait qu'il n'y avait pas

lieu de donner suite à la réclamation, les travaux de comblement par

des maçonneries des vides sous le bâtiment de M. Pottier ayant eu pour

but d'éviter que l'eau charrie du sable, empêchant l'alimentation des

habitants dont c'était l'unique fontaine.

Le préfet répondit, en novembre, à M. Daniel : le conseil municipal a agi sagement car, les dégâts causés à cet immeuble provenant d'affouillements occasionnés par les eaux alimentant la fontaine et le lavoir, le propriétaire était en droit d'actionner la commune en dommages et intérêts, dans le cas où elle se serait refusée à réparer le dommage causé par les eaux alimentant la mare communale.

En décembre, M. Daniel écrivit à nouveau au préfet :

- La construction d'un caniveau de 22 mètres, le long de la propriété

de M. Pottier, avait été décidée au lieu des 2,5 m prévus dans les

actes de donation.

- Il réclamait un caniveau le long de ses bâtiments pour les préserver

contre l'écoulement de l'eau du chemin des Glaises, dont la pente

transversale était entièrement de son côté.

Fin octobre 1895, M. Daniel relança le préfet :

- Un terrain avait été donné à la commune par des actes de 1883 et

1888, pour l'écoulement de l'eau du lavoir de Breteuil ; ces actes

stipulaient que le fossé serait couvert et qu'il existerait un

caniveau pour l'écoulement des eaux le long de la propriété des

donateurs (M. Pottier) sur une longueur de 2,5 m, en prenant le fossé

sur le terrain des donateurs,

- Le fossé avait été établi sur le sol du chemin ; il n'était pas

couvert et était dépourvu de caniveau.

- Le fossé lui était préjudiciable à cause d'un bâtiment qu'il avait

en face, la largeur du chemin ayant été restreinte.

- Il demandait que le fossé soit rétabli conformément aux clauses des

actes de donation.

Quelques jours plus tard, le conseil municipal décida d'établir un caniveau sur le chemin des Glaises !

M. Daniel avait eu satisfaction ; néanmoins, il continuait à écrire

au préfet. Fin janvier 96, avec V. Petitjacques, il demanda une

réponse à la lettre collective d'août 95. Puis en mai, après que le

conseil municipal ait rejeté ses prétentions pour la revendication de

la propriété d'une mare sur le chemin vicinal n° 4, M. Daniel continua

sa diatribe contre le maire, M. Pottier :

- Celui-ci avait fait exécuter des travaux dans son jardin aux frais

de la commune, contrairement à un acte notarié à ce sujet,

- Il avait fait construire 20 m de bordure et un caniveau au pied d'un

mur lui appartenant le long du chemin rural n°27 dit des Glaises.

- Un empierrage avait été fait à cet endroit du chemin, avec de

véritables pierres à bâtir qu'il aurait, racontait-on, lui-même

fournies.

- Il avait mis sur le chemin des plâtras et autres immondices qui

l'obstruaient plutôt que de le rendre viable.

- Les pierres avaient été disposées sur le chemin de manière à

refouler l'eau du côté de ses propres bâtiments.

- Il avait mis des tuileaux du côté de son mur, de sorte qu'en

agissant ainsi, petit à petit, toute la pente transversale assez

prononcée du chemin se trouvait du côté Daniel.

Il demanda que le conseil municipal vérifie ces faits et mette un

terme aux agissements dont il étaitl'objet, en ajoutant les

déclarations suivantes :

- Lorsqu'il était maire, il n'avait jamais fait travailler le

cantonnier les jours fériés et, maintenant, il n'en était plus de même

: le maire avait fait curer, le jour de l'Ascension, une petite mare

située au Bas Breteuil dans un angle d'une pièce de terre lui

appartenant.

- La commune avait revendiqué la propriété de cette mare, en faisant

une modification du plan d'alignement, qui n'avait pas été approuvée

par la commission départementale.

- Le maire, M. Pottier, était coutumier des disputes : il avait déjà

donné des coups de pieds dans le ventre à M. Lamiraux ; lorsqu'il

avait été convoqué devant le tribunal de police exceptionnel de

Versailles, il avait été appréhendé au collet par l'huissier de

service et conduit hors de la salle d'audience à cause de son attitude

envers la justice.

- Il avait offert, lorsqu'il était maire, de donner à la commune le

terrain en question ; M. Pottier avait refusé d'accepter la donation.

- La commune ne pouvait pas présenter d'acte de propriété ; on voulait

lui prendre son terrain sans bourse délier, après lui avoir fait payer

les impositions d'une troisième maison qu'il n'avait jamais possédée.

- Il demandait que son affaire soit traitée par le conseil municipal,

au point de vue du droit.

En juin, le conseil municipal examina la question, mais considérant que ces réclamations avaient été tranchées par une récente délibération du conseil de préfecture, il passa à l'ordre du jour. Il rejette à nouveau les prétentions de l'ancien maire, en août, attendu que la commune avait la jouissance de la mare depuis plus de trente ans.

Agrandissement du lavoir de Breteuil

En avril 1925, le conseil municipal décida d'acquérir une bande de terrain destinée à l'agrandissement du lavoir de Breteuil, conformément au plan établi : largeur de 0,16 m à 0,82 m ; longueur de 9,41 m.

Privatisation du lavoir communal

Le lavoir et la fontaine de Breteuil, abandonnés, se sont retrouvés

dans la propriété des descendants d'Henri Pottier. A la fin du XXe

siècle, ils avaient cédé un terrain à la commune en échange de la

parcelle, où se trouvent ces vestiges du passé du hameau.

|

|

L'eau de la Seine, utilisée pour laver le linge

|

Au début du XXe siècle, existait un bateau lavoir, amarré à la rive du petit bras de la Seine. |

Les puits communaux

|

En novembre 1852, la construction du puits du presbytère était achevée ; son coût avait été de 50 F. La fouille et la construction des puits des écoles de Villennes et de Breteuil ont été confiées à Clovis Blanchard, en mai 1886. |

En avril 1890, le conseil municipal fit recreuser les puits du presbytère et de l'école des garçons, qui étaient à sec. Le travail a été fait par M. Mirgon, entrepreneur de maçonnerie à Villennes ; la pompe d'épuisement a été fournie par M. Bedet, plombier à Poissy.

Début septembre 1891, alors que le puits de l'école des garçons était depuis un an sans eau, une fouille et un sondage à 2 mètres ne révélèrent rien à 14 m ; les travaux furent arrêtés pour que le terrassement ne s'écroule pas sur le puisatier. L'école ne pouvant rester sans eau, le maire s'adressa à un ingénieur hydrologue et géologue, M. Rougier. Le conseil municipal décida les travaux début septembre, le devis s'élevant à 630 F. Le procès-verbal relatif à la construction a été établi deux mois plus tard.

En février de l'année suivante, le conseil municipal examina à

nouveau le problème du puits :

- Contrairement aux prévisions, il n'y avait pas d'eau à la profondeur

de 9 mètres.

- L'autre puits voisin dans la cour de l'école avait été abandonné et

comblé à une profondeur de 12 m.

- L'ingénieur hydrologue avait restitué la somme de 100 F qui lui

avait été payée pour ses études !

Le conseil municipal approuva la construction d'un puits, en réduisant son diamètre à 75 cm, largeur suffisante et diminuant le prix du devis. Le fournisseur de la pompe a été responsable, pendant un an, du bon fonctionnement de la pompe et des conduits en plomb.

En mars, un nouveau projet avait pour objet d'aller prendre de l'eau à une source souterraine et abondante qui était située sous la Rue du ru à un endroit où il était certain de la rencontrer. Le maire, M. Daniel, envoya au préfet un devis pour l'établissement d'une pompe dans la cour de l'école, en déclarant : "Il y a urgence à faire cesser cet état de choses qui est préjudiciable à la propreté, et aussi dans ce sens que les élèves ou M. l'Instituteur sont obligés d'aller chercher de l'eau à un lavoir public".

Des traités de gré à gré ont été établis avec M. Mordant pour l'établissement de la pompe et avec M. Mirgon pour la construction du puits.

Les bornes-fontaines

La borne-fontaine de la place de l'Eglise

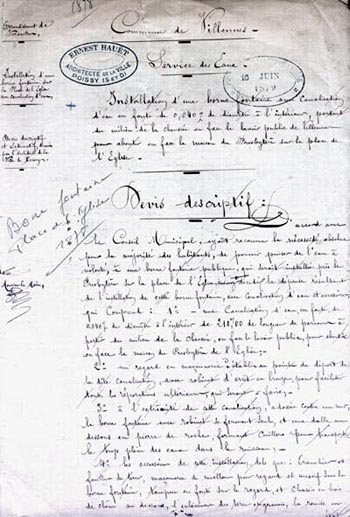

|

En mai 1878, le conseil municipal décida d'étudier la

construction d'une borne-fontaine, place de l'Eglise.  Le devis, présenté par Ernest Hauët, architecte de la ville de Poissy, s'élevait à 1 599,45 francs. |

|

|

Quatre ans plus tard, une convention pour l'établissement d'une borne-fontaine sur la place publique, ea été établie avec Marie-Henriette Paradis, comtesse de Labenne, demeurant au château. Le conseil municipal proposa de réduire de 10 litres par minute la concession accordée pour l'alimentation du lavoir afin d'alimenter cette borne-fontaine ; elle a été installée près du Sophora sur le plan coupé sud-est de la place, située à l'emplacement de l'ancien potager du château. |

Voici le texte intégral de la convention :

Convention entre la commune de Villennes et Mme Marie Henriette Paradis, veuve de Mr le comte de Labenne

L’an 1882 le 16 novembre, le conseil municipal de la commune de Villennes s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances pour la suite de la session de novembre sous la présidence de Mr Redaux, maire. Etaient présents, Mrs Redaux, J. Martin, L. Martin, Gaury, absent Mr Voyer. Mr Conté est élu secrétaire.

Mr le Président communique au conseil une promesse de convention relative à un changement de service de l’eau concédé à la commune de Villennes en vue de l’établissement d’une borne fontaine sur la place publique, laquelle est ainsi conçue :

Entre les soussignés Mr Redaux Benoit Alexandre propriétaire demeurant à Villennes, agissant au nom et comme Maire de la commune de Villennes, sous la réserve d’approbation par le conseil municipal, d’une part, et Mme Marie Henriette Paradis, Comtesse de Labenne, propriétaire veuve de Mr Alexandre Louis Ernest Bure, Comte de Labenne, propriétaire demeurant au château de Villennes d’autre part, a été fait et convenu ce qui suit :

Mr Paradis, père de Mme la comtesse de Labenne, en vue de l’agrandissement de son château et aussi dans l’intérêt communal, a fait à la commune de Villennes diverses soumissions en date des 15 décembre 1868, 14 janvier et 22 décembre 1869, examinées et approuvées par le conseil municipal de Villennes, suivant délibérations du 30 décembre 1868, des 9 février, 22 août et 25 novembre 1869, lesquelles ont été approuvées par Mr le Préfet de Seine et Oise par arrêté rendu le 18 janvier 1870 après enquête et rapport en date du 8 novembre 1869 de Mr Lacroix, agent voyer en chef honoraire délégué à cet effet. Aux termes de ces communications, délibérations et approbations, il résulte qu’un lavoir et un abreuvoir y attenant ont été établies pour la commune par Mr Paradis, alimentés par 70 litres d’eau à la minute. Cette eau vient du volume d’eau captée par Mr Paradis pour le service et l’usage de sa propriété dans un réservoir se trouvant dans une chambre clôturée par une grille fermée à clef et comprenant diverses conduites d’eau réglées par des robinets de jauge. Une de ces conduites sert à l’alimentation des 70 litres concédés pour le lavoir et l’abreuvoir, elle part de cette chambre, se dirige en suivant le mur de clôture et traverse la rue de La Ruelle jusqu’au dessus du lavoir. Dans le réservoir d’eau de cette chambre, se trouve aussi une conduite d’eau desservant une partie de la propriété du château en se dirigeant jusqu’à un regard traversant le mur près de la grille d’entrée, cette conduite d’eau se prolonge souterrainement sous le sol de la rue ou route du Président et servait autrefois à alimenter l’ancien potager du château depuis abandonné et mis en vente par Mme de Labenne.

Actuellement, cet ancien potager n’est plus alimenté par l’eau du château, et Mme de Labenne a décidé la suppression de l’eau à partir du regard. Par suite, elle avait demandé à Mr le Maire l’autorisation d’enlever les tuyaux de plomb lui appartenant et se trouvant sous la route du Président.

Mr le Maire, tout en reconnaissant à Mme de Labenne la propriété des tuyaux et de l’eau, l’a engagé à ne pas enlever l’usage à ses administrés, cette concession ne devant pas être pour la propriété une cause de trouble ou une diminution de l’eau servant à son usage ou à son agrément. En conséquence, il lui a proposé de réduire de 10 litres d’eau par minute les 70 litres concédés pour l’alimentation du lavoir et de l’abreuvoir, et de reporter ces 10 litres d’eau à la sortie de sa propriété, en réduisant le robinet du regard près de la grille à 10 litres qui seraient conduits dans les tuyaux sous la rue, à un endroit où la commune placerait une borne fontaine publique. Mme de Labenne, voulant donner à la commune un gage de ses bonnes dispositions, sans vouloir nuire et déroger aux conventions faites entre la dite commune, et son père, a accepté en principe les propositions de Mr le Maire.

En conséquence, ils ont fait les conventions suivantes :

1 - L’alimentation du lavoir et de l’abreuvoir de la commune n’aura plus lieu que par un débit de 60 litres d’eau à la minute réglé à la sortie par le robinet de jauge dans le réservoir de la chambre d’eau, dans la propriété de Mme Labenne.

2 - Une borne fontaine sera établie par la commune de Villennes, à ses frais, à un endroit près de l’ancien potager, jamais près de la propriété de Mme de Labenne, dont elle devra toujours être distante d’au moins 30 mètres. Le débit de cette fontaine sera de 10 litres d’eau à la minute réglé par le robinet de jauge dans le regard près de la grille du château sans tenir compte de la déperdition ni de la pression que ces 10 litres éprouveraient lors de leur sortie, ces 10 litres d’eau, en sortant du robinet de jauge dans le regard seront conduits dans les tuyaux existants actuellement sous la route du Président, lesquels ne pourront jamais servir à d’autres usages.

3 - Ces tuyaux et le robinet de jauge seront entretenus par la commune tant qu’elle fera usage de l’eau ; mais si le service de l’eau devait pour quelque cause que ce soit, être supprimé, ils resteraient la propriété du château.

4 - Mme de Labenne fournira l’eau sortant du robinet de jauge telle qu’elle l’a elle même, et dans les mêmes conditions que pour le lavoir et l’abreuvoir.

5 - Le regard sera fermé et Mme de Labenne en aura seule la clef. Toutes les fois qu’il y aura lieu d’arrêter les eaux concédées pour le service de la commune, ou de faire des réparations, elles ne pourront avoir lieu qu’avec son autorisation ou celle de ses ayants droit. Toutefois cette autorisation ne pourra être refusée à Mr le Maire qui deviendra alors seul responsable des conséquences des travaux ordonnés par eux ainsi que des dégâts ou délits qui pourraient être occasionnés ou commis au service des eaux en général. La durée des réparations ne pourra excéder plus de 3 jours laissés à l’approbation de Mme de Labenne ou de ses ayants droit.

6 - L’une ou l’autre des parties auront toujours la faculté de changer le mode d’alimentation de la fontaine publique de la manière ci-dessus indiquée, en branchant une conduite de plomb sur les tuyaux intérieurs alimentant le lavoir et l’abreuvoir en suivant la rue de la Ruelle jusqu’à la rencontre des tuyaux près de la route du Président.

7 - Il n’est pas autrement dérogé aux conventions existantes entre la commune de Villennes et Mr Paradis. Elles sont maintenues dans leur entier effet, en tant qu’elles ne sont pas contraire aux présentes.

8 - La présente convention sera soumise à l’approbation du conseil municipal et de Mr le Préfet de Seine et Oise ; elle ne sera définitive qu’après ces approbations.

S’il se produisait des modifications ou des oppositions Mme de Labenne se réserve d’en examiner le mérite et même de considérer la dite convention comme étant annulée, sans qu’il ne soit besoin d’autre motif que leur constatation dans les délibérations ou enquêtes.

9 - Dans les 3 trois mois qui suivront la notification à Mr le Maire de l’arrêt approbatif de Mr le Préfet, ces présentes seront réalisées par acte authentique aux frais de la commune.

Fait en double à Villennes le neuf novembre 1882.

Signé : Ctesse de Labenne et Redaux

Le conseil après en avoir délibéré considérant qu’il est nécessaire de fournir de l’eau au quartier voisin de la place, à l’aide d’une borne fontaine qui serait placée sur la dite place, accepte à l’unanimité des membres présents, tous les termes de la convention ci-dessus énoncée passée entre la Ctesse de Labenne et Mr le Maire.

Le conseil décide que la borne fontaine sera placée dans le pan coupé formant l’angle sud est de la place ce qui occasionnera la construction d’une conduite de tuyaux d’une longueur d’environ 10 mètres.

Fait en séance les jours, mois et an que dessus.

Signatures : REDAUX, L. LARTIN, J. MARTIN, PARVERY, GAURY, POTTIER,

A. MARTIN, CONTE, E. MARTIN.

absent : VOYER.

|

|

|

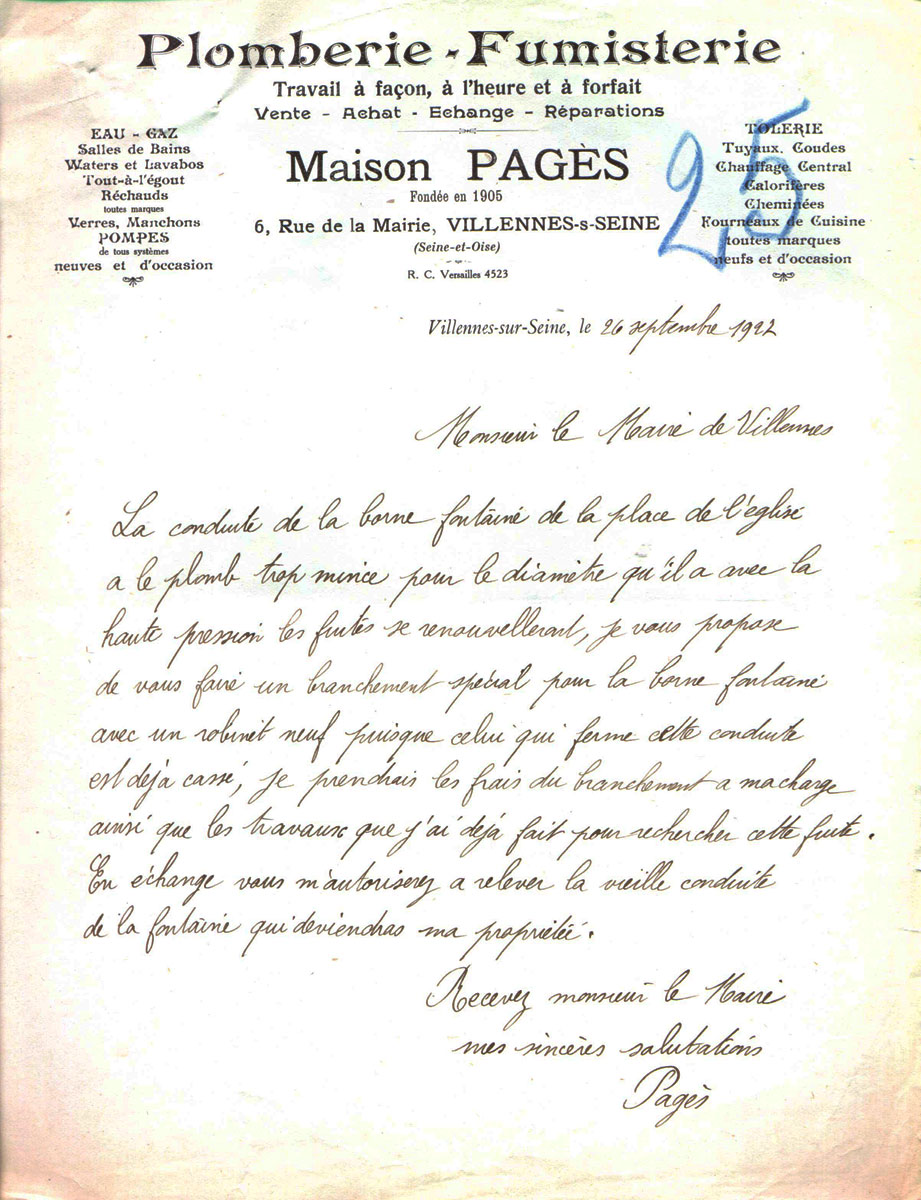

Lorsque le réseau de distribution d'eau a été installé à Villennes, à partir de 1910, la borne-fontaine lui a été raccordée. En 1922, il a fallu changer la conduite, trop mince, et le robinet lorsque l'alimentation en eau du centre du village s'est faite en "haute pression". En octobre 1925, le conseil municipal demanda des renseignements à la préfecture pour la suppression des bornes-fontaines. Cette borne-fontaine existait encore en 1946 : en mars, elle a été détériorée par un camion ; complètement irréparable, elle sa été remplacée par une autre borne "placée sensiblement en arrière". |

|

La borne-fontaine de la Fontaine

Une autre borne-fontaine a été installée, en 1916, à l'angle de la rue du Regard et de la rue de la Fontaine. Etant donné qu'elle avait été fournie par la Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage, qui l'alimentait au moyen de son réseau de distribution, nous relatons, dans la rubrique sur la distribution de l'eau, l'histoire de cette borne-fontaine.

Les bornes-fontaine de Physiopolis

|

Très longtemps, les bornes-fontaines du domaine de Physiopolis ont eu une grande importance pour ses résidents, car le réseau public de distribution d'eau n'avait pas été étendu à l'Île de Platais.

|

Les fontaines actuelles

Plusieurs fontaines ont été installées à la fin du XXe siècle, à l'occasion de la rénovation du centre du village (place de l'église, parc du Docteur Fauvel) et de l'aménagement de la place de la Fontaine.

|

Fontaines décoratives, manquant d'eau ! |

Leur eau n'est pas toujours potable. Tout en rappelant les fontaines du passé, elles n'ont plus qu'un rôle décoratif !

Les anciennes éoliennes de Villennes, pour pomper l'eau

L'éolienne de la villa Beau Site

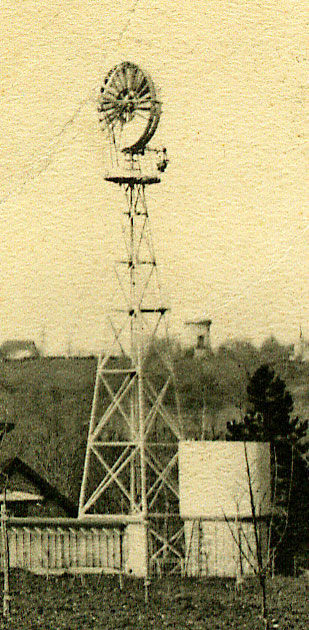

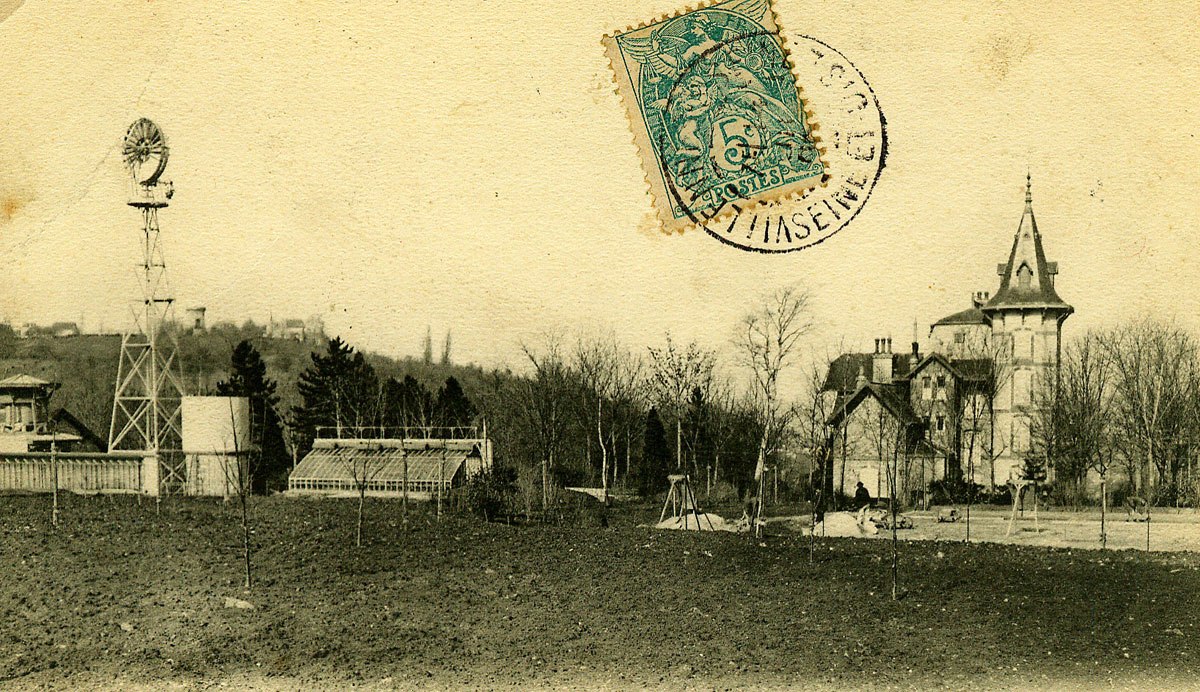

Une carte postale montre qu'une éolienne existait, au début du XXe siècle, sur le terrain de la villa "Beau Site".

|

Situé entre la Place Verte et le chemin des Groux, le long de la Côte Saint Jean (les terrains riverains de la récente rue Eléonore Jarry en faisaient partie), il était la propriété de la famille Cartier-Bresson. |

L'emplacement de l'éolienne peut être déterminé par rapport à la villa et à la tour de Beaulieu, que l'on aperçoit à l'arrière-plan. Comme celle de Fauveau, elle ne servait pas à produire de l'électricité mais à actionner une pompe afin de remonter l'eau du sous-sol dans la citerne, bien visible sur la photo.

L'éolienne de Fauveau

Les propriétaires

A la même époque, la propriété de Fauveau, qui avait été détachée du domaine de Migneaux, appartenait à Alexandre et Madeleine Bordes, le père de celle-ci, l'architecte Fernand Bertera, l'ayant acquise en 1876. Ils achetèrent la propriété voisine de Migneaux en 1926. Après le décès d'Alexandre Bordes en 1943, Fauveau fût, à nouveau séparé en 1957 et attribué à l'un des enfants du couple, le château et l'orangerie devenant les propriétés des deux autres.

Alexandre Bordes avait, avec ses deux frères, hérité de la compagnie de transports maritimes, possédant notamment une flotte de cap-horniers, que son père, Antoine-Dominique, avait créée et qu'ils ont développée.

|

On racontait autrefois qu'il avait fait construire une éolienne pour utiliser le vent, qui avait fait la fortune de sa famille. En fait, l'exploitation de l'énergie du vent avait pour but de pomper l'eau, autre élément de son environnement professionnel mais sous sa forme douce, qui se trouvait sous le terrain. |

La construction de la pompe éolienne

|

L'éolienne de Fauveau a été installée, vers 1903, par Edouard-Emile Lebert, ingénieur constructeur hydraulicien. Celui-ci avait acheté, en 1898, le brevet des éoliennes à Auguste Bollée, l'un des fils de l'inventeur du procédé : ce moteur à vent était une véritable turbine, composée de deux roues à palettes ; l'une (le stator) était fixe et formait la "directrice" du vent tandis que l'autre (le rotor) était mobile et actionneait la pompe par une transmission à engrenages. Un petit rotor de pivotement (le "papillon orienteur") positionnait la turbine dans le sens du vent. La guerre a interrompu la production des éoliennes Bollée en 1914. Edouard-Emile Lebert en avait construit environ 70. |

|

Quelques autres furent construites, jusqu'en 1930, par ses successeurs (Gaston Duplay puis La Société Anonyme des Éoliennes Bollée). Une cinquantaine parmi les 330 à 340, qui furent érigées, sont encore visibles en différents lieux de France.

|

L'éolienne était toujours en place, bien qu'inutilisée, au

début du XXIe siècle. Sa corrosion l'ayant rendue

dangereuse, elle a été démontée |