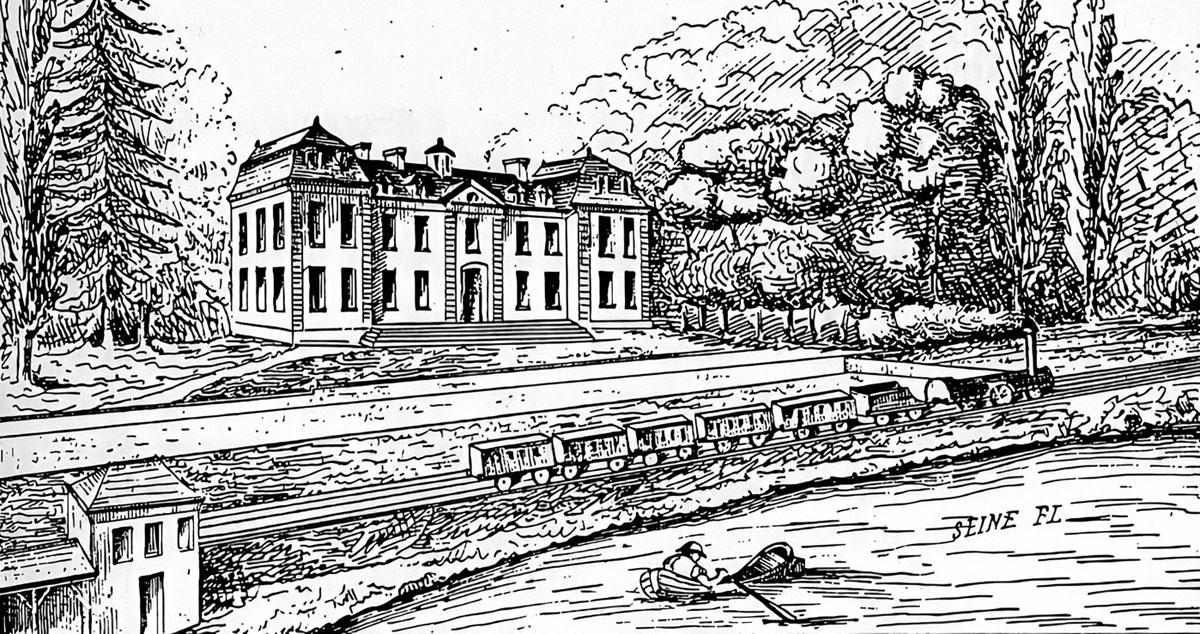

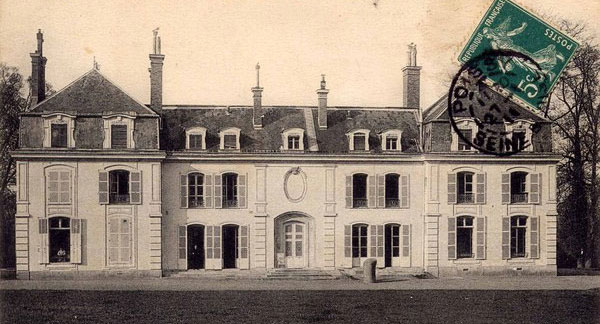

Le château de Migneaux

|

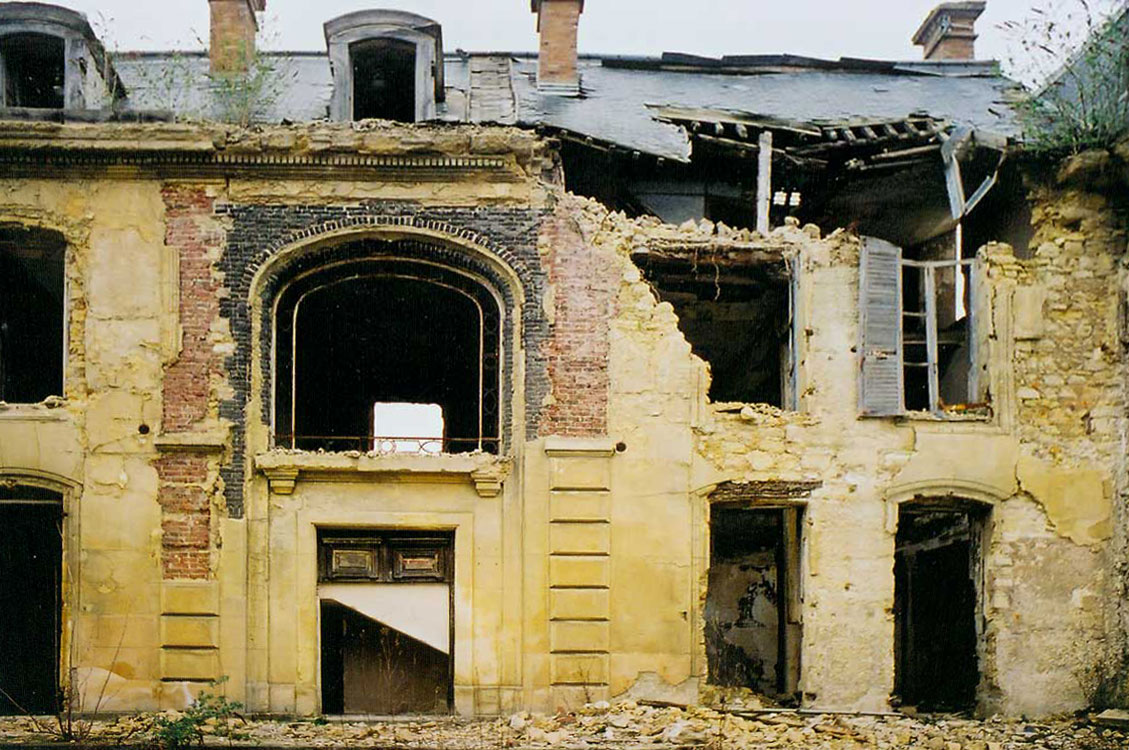

Alors que le bâtiment des communs avait été rénové en 2001 et transformé en logements, le château de Migneaux, était dans un état de délabrement, résultant de son abandon et des intempéries après son "dépeçage". |

|

|

|

|

Sa démolition au début de l'année 2004, pour laisser la place à un nouvel immeuble d'habitation, "construit en s'inspirant des plans originaux du XIXe siècle", aurait pu nous conduire à le classer dans la rubrique "Patrimoine disparu".

Les textes et les illustrations qui suivent nous relatent sa riche histoire ; ils sont, pour la plupart, extraits de la revue CHRONOS N° 29-30 (Printemps-été 1994) du Cercle d'Etudes Historiques et Archéologiques de Poissy. Nous remercions particulièrement sess anciens dirigeants qui nou ont permi de le reproduire : son président, Jean-Bernard Rigaudeau, sa vice-présidente, Bernadette Dieudonné, et les auteurs des articles : Pierre Emile Renard (première partie, jusqu'en 1810 et descriptions du parc), Bernadette Dieudonné et François Bouyssi (deuxième partie) ainsi qu'Olivier Delas, qui a pris de nombreuses photographies des bâtiments et de l'intérieur du château en juillet 1993.

Nous avons apporté nos propres compléments et homogénéisé la rédaction et la présentation avec celles des autres pages du site Internet.

L'origine du nom "Migneaux"

Tout le monde s'accorde au moins pour estimer que l'habitat en ce lieu était né de l'existence du ru. A partir de cette considération, il semble normal d'opter pour une certaine étymologie du toponyme que l'on trouve à travers les siècles diversement orthographié : Musnelles (1190), Munelles (1220), Mugneaux (1232), Muisneaux (1315), puis alternativement ou simultanément Mignoz, Mignot, Migneault, Migneaux.

|

Il semble acceptable de conclure que cette succession de modulations phoniques et la vocation du lieu conduisent à opter pour une étymologie liée à l'existence d'au moins un moulin, avec ses "musniers" ou ses mi(g)notiers produisant leurs mesures de farine. |

Un article du premier numéro de la revue "Le Vieux Poissy" mentionne le premier personnage, porteur du nom : "Le chapelain de l'Hôtel-Dieu de Poissy, Nicolas Ravy, par un acte de novembre 1330, reconnaît avoir ascencé l'arche marinière à Jean de Migneaux".

De la seigneurie de Villennes au fief de Migneaux

La propriété des seigneurs de Villennes

C'est à l'origine de la seigneurie de Villennes qu'il convient de rattacher celle de Migneaux. Ainsi, à la fin du XVe siècle, cette terre appartenait à Guillaume de Brinon, conseiller du Roy dont la famille alliée à celle d'Henri Perdrier, seigneur de Médan, puis aux Bourdin, en conservait la jouissance jusqu’au milieu du XVIIe siècle. Cette famille de noblesse de robe est restée fidèle, pendant plus de deux siècles, à son implantaton terrienne, tout en exerçant ses fonctions souvent au Parlement de Paris, mais également en celui de Rouen.

Le plus illustre de ses membres, Jean II Brinon, était un riche seigneur, poète, passionné de belles lettres, qui a été l'ami et le mécène de Ronsard et de la Pléiade. Nous pouvons facilement, d'après le récit de Pierre Belon dans L'Histoire et la Nature des Oiseaux, imaginer ces poètes et humanistes chasser, herboriser et versifier dans le vallon de Migneaux.

A la mort de Jean II en 1565, la seigneurie de Villennes est passée dans la famille Bourdin par héritage. La terre de Mignoz a été mentionnée pour chacun des partages de cette fin du XVIe siècle. La première mention d'un hostel seigneurial à Migneaux est trouvée dans des aveux du 22 décembre 1606 rendus par Marie Fayet, épouse séparée de Nicolas Bourdin. L'acte passé chez Me Fournier, notaire au Châtelet de Paris, ne mentionnait d'ailleurs que des vestiges d'un hostel. Migneaux est devenu la résidence de cette Dame qui, inhumée dans l'église Sainte-Marguerite, avait pour frère Antoine Fayet, curé de Saint-Paul.

Nicolas II Bourdin, fils de Marie Fayet, a hérité de l'hostel.

Divers acquéreurs successifs

A partir de la vente par celui-ci à Claude Dumont, seigneur du Faÿ à Andrésy, a commencé une période d'instabilité patrimoniale.

En 1659, Nicolas et Charlotte Lemasson ont hérité de Migneaux par donation de leur oncle Jean Baptiste Lelarge, procureur au Châtelet de Paris. Bientô,t Louis Fauveau, conseiller secrétaire du Roi, l'a acquis. Ce dernier, menacé de saisie, revendit le domaine, le 27 août 1682 à Charles Dufresny de la Rivière, garçon ordinaire de la Chambre du Roi.

Premier aménagement, en France, d'un jardin paysager

Il a fallu quatre-vingts ans et un passage par l'Angleterre pour que le jardin paysager revienne sur les lieux de sa naissance. Malheureusement, ce titre de gloire, Migneaux ne l'a possédé que par des mentions éparses, aucun plan de ce jardin innovant n'étant disponible.

Charles Dufresny comme ses prédécesseurs a rencontré de multiples soucis d'argent ; le 16 avril 1690, le domaine a été adjugé à un personnage plus terne : Cureau de la Chambre, curé de Saint-Barthélemy de Paris et académicien à la suite de son père Marin Cureau, médecin ordinaire du Roi.

Succession de plusieurs propriétaires parisiens

En fait, la propriété était toujours occupée par une locataire de Charles Dufresny : Melle Marie Elizabeth Nicolai, de la famille des premiers présidents de la Chambre des Comptes. Elle a obtenu de Marin Cureau de la Chambre de se substituer à lui en tant qu'adjudicataire. Au décès du curé parisien, l'occupante effective est devenue propriétaire du domaine en 1693, jusqu'à sa mort en 1708.

En une dizaine d'années (1682-1693), les procédures et les actes notariés les plus complexes se sont succédé, mais ils ne nous renseignent pas sur l'origine de la construction qui, toutefois, n'a fait l'objet d'aucun signe de modifications.

Pendant la majeure partie du XVIIIe siècle, le château de Migneaux est resté dans le patrimoine de la famille Fieubet, propriétaire de l'hôtel parisien sis quai des Célestins (actuelle Ecole Massillon). Le personnage le plus notable de cette famille était, depuis 1740, Arnaud Paul Fieubet (1700-1767), brigadier des Armées du Roi, qui en a été propriétaire à partir de 1712. Sa fille Catherine Henriette de Fieubet, épouse de Mathias Raoul de Gaucourt, Maréchal de camp des armées, en a hérité.

Comtesse de Gaucourt, lorsqu'elle est devenue veuve, elle a vendu le domaine en 1774 au sieur Delafaye-Fontaine, ancien officier chez le Roi.

La courte existence du fief de Migneaux

Le seigneur et son épouse, restée très proches du roi

En 1782, le nouvel acquéreur de Migneaux était François Nicolas

Lenormant, seigneur de Flaghac, maître d'hôtel ordinaire du

comte d'Artois. Etait-il un parent plus ou moins proche de Charles

Guillaume Lenormant d'Étiolles, le mari de la marquise de Pompadour ?

Il était l'époux en deuxièmes noces de Marie Louise O'Murphy.

Si vous n'êtes pas atteint par la pruderie ou la pudibonderie, vous

pouvez cliquer sur l'image du tableau du premier peintre du Roi,

François Boucher, dont elle a été, à l'âge de 14 ans, l'un des

modèles.

|

Née en 1737, elle est devenue sous le nom de Morphise

celle qui a remplacé la marquise de Pompadour dans le cœur et

dans le lit de Louis XV. Il l'avait installée, à

proximité du château de Versailles, dans une maison du Parc

aux Cerfs. Après sa disgrâce, elle fût dotée de 200 000

livres par le roi et mariée à un officier, Jacques de

Beaufranchet d'Ayat. |

Le goût du roi

Le livre Le goût du roi - Louis XV et Marie Louise O’Murphy de l’historien Camille Pascal (Edition Perrin, 2006) retrace la vie singulière de cette jeune Parisienne qui passa quelques étés dans notre terroir et dont le nom rappelle son origine irlandaise.

La plupart des fidèles soldats de Jacques II, roi catholique d’Angleterre, que Louis XIV avait accueillis en France dans son exil à Saint-Germain-en-Laye, étaient restés dans la région parisienne ou en Normandie.

Le milieu de la galanterie

Cette biographie passionnante, tout à fait exemplaire de cette époque, commence par l’étude des notes prises quotidiennement par un adjoint du lieutenant de police du roi dont l’activité consisteait à surveiller les filles et femmes galantes de ce Paris libertin. Surveiller, voire exploiter, le milieu de la prostitution parisienne c’était aussi alors faire office de « renseignements généraux » tant les classes sociales, les princes, les ecclésiastiques, les financiers se mêlaient et se croisaient … pour se retrouver dans les maisons du quartier de la rue Montorgueil. Les sœurs Morfi, ainsi étaient elles appellées, étaient cinq. Si les ainées avaient suivi les armées royales en Flandre et étaient souvent vues ensuite à l’Opéra Comique, la petite benjamine, Marie Louise, allait se trouver à quatorze ans au centre d’un réseau où se rencontraient le premier valet de chambre du roi, l’entourage de la marquise de Pompadour, François Boucher pour qui elle avait posé pour son Odalisque Blonde. Casanova, dont elle fut l'une des voisines à Paris, s'est présenté aussi, dans ses mémoires, comme un des entremetteurs, rapportant des descriptions élogieuses sur sa beauté : "L’habile artiste avait dessiné ses jambes et ses cuisses de façon que l’œil ne pouvait pas désirer de voir davantage. J’y ai fait écrire dessous : O-Morphi, mot qui n’est pas homérique, mais qui n’est pas moins grec. Il signifie Belle."

4 ans à Versailles ...

Marie Louise ayant été présentée secrètement au roi fin 1753, la rumeur de leurs amours s’est installée dès le début de l'année suivante. La nouvelle maîtrese du Roi Très Chrétien était la petite-fille d'un cordonnier irlandais, la fille de deux Irlandais, un ancien soldat, espion à la solde de l'Angleterre, et une prostituée notoire.

Elle a été plus qu'une petite maîtresse comme beaucoup d’autres : cette passion de Louis XV a duré trois ans et très certainement au delà par épisodes.

Elle a toujours bénéficié de la protection du roi ainsi que de celle de la famille royale avec une fidélité très exceptionnelle. Un enfant est né en 1754 à Paris dans une discrétion absolue : Agathe Louise de Saint Antoine, selon les registres. Une nuit de novembre 1757, Marie Louise O'Murphy a quitté la maison du Parc aux Cerfs, où elle était logée dès ses débuts à Versailles, près du château.... puis l’exil en Auvergne

Ce départ précipité était vraisemblablement dû à une cabale du parti dévot à la cour. Un mari lui esa été trouvé aussitôt ; le 25 novembre, elle a épousé Jacques de Beaufranchet, seigneur d’Aya, totalement désargentée. La dot de Marie Louise s’élevait à 200 000 livres, données par un chanoine … qui n’était évidemment qu’un prête-nom. C’était presque le niveau d’une dot de fille de fermier général.

Dans cet exil auvergnat, naquit, le 30 octobre 1756, une fille, Louise Charlotte Françoise, qui est morte deux ans plus tard puis un fils, le 22 novembre 1757. C’était un enfant posthume pour son mari, tué à la bataille de Rosbach, deux semaines avant la naissance.

Le monde de la finance

Seule et veuve dans une famille hostile, elle décida de s’installer à Riom et de trouver un mari pour défendre ses intérêts. Elle n’avait pas les 25 ans de la majorité d’alors pour gérer ses biens et ses droits. Elle y épousa François Nicolas Lenormant ; sa charge de receveur des tailles de Riom en faisait un solide appui dans le monde de la finance. La succession a été réglée en 1760 et elle est entrée en possession des rentes et de sa dot.

Elle a vécu alors entre Riom et Paris. Elle a, vraisemblablement, été alors rappelée par le roi. Elle mit au monde une fille le 5 janvier 1768 : Marguerite Victoire. Un prêtre, généreux donateur, était toujours là : elle reçout 150 000 livres en novembre 1771, la même somme en février 1772, et, le 15 novembre, encore 40 000 livres ! Ces donations extraordinaires ne pouvaient provenir que du roi.

Les nouvelles rencontres entre celui-ci et Marie Louise étaient manifestes. En particulier, le contrat de mariage de Marguerite Victoire porteait la mention suivante : "Contrat passé en présence et avec l’agrément de leur majesté le Roi et la reine, de la famille royale les comtes d’Artois et de Provence". Un roi, deux futurs rois et une reine ! Un peu difficile à imaginer pour la fille de François Nicolas Lenormant, tout comte de Flaghac qu’il était devenu par l’achat de cette seigneurie.

Les résidences secondaires de Migneaux puis de Soisy

Il nous reste à compléter le passage du livre de Camille Pascal, qui traite des villégiatures de Marie Louise à Villennes pendant trois années, son mari y étant décédé un an après leur acquisition du château de Migneaux ; leur domicile parisien était alors un superbe hôtel particulier de la rue Notre-Dame-des-Champs.

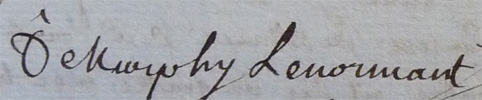

Signature, par Marie Louise O'Murphy Lenormant de l'acte d'achat du domaine de Migneaux.

Le même luxe prévalait au château des Migneaux que les époux Lenormant avaient acheté en 1782 pour pouvoir passer la belle saison à quelques lieues seulement de la capitale. Il était évidemment hors de question pour Marie-Louise d'aller s'enfermer entre les quatre tours gothiques du château de Flaghac. Le château de son mari était trop loin, trop vieux, trop froid. Son mari pouvait bien aller deux fois l'an jouer au seigneur de paroisse, exiger ses droits féodaux et assourdir le voisinage du cri de ses chiens, mais sans elle. Madame de Pompadour portait le nom de son marquisat sans avoir jamais mis le pied sur cette terre perdue à l'autre bout du royaume, la belle dame de Flaghac en a fait de même. Hors des forêts d'Île-de-France, où depuis toujours le roi chassait, il n'était pas de campagne habitable. Meublé à la dernière mode, le grand salon ne comptait pas moins de deux canapés, dix fauteuils à la reine, quatre fauteuils en cabriolet et deux chaises, le tout en bois sculptés et dorés, tendus de damas bleus et d'étoffe de soie ; le château avait été équipé du confort moderne. Marie-Louise qui aimait s'attarder à sa toilette, disposait là encore d'une très belle salle de bains. Migneaux offrait donc un lieu de villégiature privilégié en bord de Seine. Une dizaine de domestiques s'affairaient en permanence et une magnifique vaisselle d'argent évaluée à plus de 10 000 livres permettait de recevoir à table plus de quarante convives. Les dépenses personnelles de Marie-Louise, consignées par son propre mari, comptable rigoureux, s'élevaient alors, à plus de 20 000 livres par an. Un tel train de vie exigeait des revenus considérables. La mort brutale de François Lenormant, le 26 avril 1783, alors que le couple profitait du printemps à Migneaux, a menacé cette douceur de vivre. Veuve pour la deuxième fois, la Morphise a joué de tous ses charmes et déployé une activité frénétique pour garder la main sur une fortune qu'elle considérait comme sa propriété exclusive.

Marie Louise O'Murphy est restée propriétaire du domaine de Migneaux jusqu'en 1785.

Pour passer la belle saison et recevoir dignement, elle acheta alors le château de Soisy-sous-Etiolles (non loin de la forêt de Sénart et de la propriété des Lenormant d'Etiolles, qui avait abrité, quarante ans plus tôt, les débuts mondains de la future marquise de Pompadour ...). Les fêtes continuaient également dans son hôtel de la rue du Faubourg Poissonnière. Elle avait un amant, Nicolas Valdec de Lessart (portrait ci-contre), ministre des Finances et de l’Intérieur en 1790. Elle était au sommet de la société financière de cette fin de régime.

La Révolution

S’éloignant pour un temps de Paris, elle apprit la mort de son amant lors des massacres de septembre. Son gendre, l’époux de Marguerite Victoire, a été guillotiné.

Par contre, son fils (portrait ci-contre), qu'elle avait eu de son premier mari, Jacques de Beaufranchet, était un véritable héros des armées patriotes après avoir commandé les troupes chargées de surveiller l’exécution de Louis XVI ; devenu général, il a été sa caution. Il lui permit de survivre dans ces années agitées et de sortir vivante de la prison de Sainte Pélagie le lendemain de la mort de Robespierre.

Elle épousa ensuite Philippe Dumont, de trente ans plus jeune, un obscur député de la Convention Nationale dont elle divorça rapidement. Les temps plus calmes de l’Empire lui permirent de continuer une vie mondaine dans un bel appartement du Faubourg Saint Honoré. Son fils patriote soutenait l’Empire.

Elle mourut le 11 décembre 1814. L’acte de son décès mentionnait ses trois mariages avec chacun des titres de ses maris : "La situation matrimoniale de la défunte résume, à elle seule, un demi-siècle de l’histoire du pays". Le notaire qui a procédé à l'inventaire de la chambre de Marie Louise, quelques jours après sa mort, découvrit "une petite boite de forme ronde en or et un étui en or guilloché de forme très ancienne". Louis XV avait pour habitude, après un premier rendez-vous, de remercier la femme qui sortait de son lit en lui faisant porter le lendemain une tabatière et un étui en or contenant un rouleau de louis !

Le fief de Migneaux

|

Par un acte, en date du 26 décembre 1782, enregistré chez Me Garcerand, notaire à Paris, le domaine de Migneaux a été érigé en fief : Monsieur le Président Pierre Gilbert de Voisins, marquis de Villennes, seigneur de Médan, Orgeval et autres lieux, a accordé ce droit à M. et Mme Lenormant, les propriétaires du domaine à cette époque. Ceux-ci ont décidé d'agrandir le corps de logis du XVIIe siècle d'un pavillon neuf. Ce renouveau de Migneaux a été, très rapidement, brisé par le décès de Nicolas François Lenormant. Sa veuve, Marie Louise O'Morphy, a revendu le nouveau fief en 1785.

|

Pierre Paul de Saint-Paul, écuyer, commissaire ordonnateur des guerres, chef d'un des bureaux de la Guerre, avait couronné son ascension sociale par l'acquisition de ce manoir régénéré et de ses quarante arpents. Toutefois, ce nouveau seigneur n'a pas eu le temps de profiter longtemps de sa situation. Ayant perdu son titre et ses privilèges dans la nuit du 4 août 1789, il revendit le domaine en janvier 1791. Après les événements du 10 août, il a été accusé d'avoir organisé un complot et a été guillotiné le 27 ventôse an II.

La résidence de capitaines d'industrie

et de financiers

Nouvel aménagement du parc "à l'anglaise"

|

Comme nous pouvons le constater, contrairement à beaucoup de mutations de grands domaines à cette époque, le nouvel acquéreur n'a pas bénéficié d'un bien séquestré. Il s'agissait de Jean-Baptiste Decrétot (1743-1817). Arthur Young, lors de son voyage en France, l'a rencontré et a discerné en lui "les quelques qualités essentielles de la bourgeoisie britannique. Manufacturier entreprenant, à la pointe du progrès diversifiant ses productions, il se voulait un industriel éclairé". Il n'est pas étonnant que ce nouveau propriétaire se soit lancé dans une série d'acquisitions foncières. |

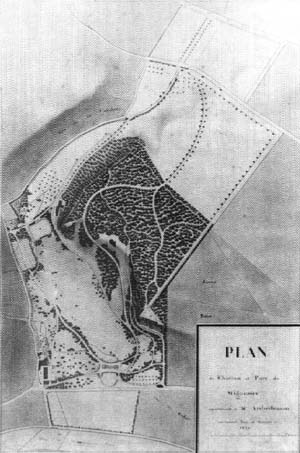

Dans la même logique, il a fait appel à celui qui avec M. de Girardin a été à l'origine de l'implantation en France des "jardins anglais" : Jean-Marie Morel qui, à la fin de sa vie, a travaillé pour les Bonaparte-Beauharnais à la Malmaison et à Saint-Leu.

Jean-Marie Morel (1728-1810), architecte du Prince de Conti de 1746 à

1776, était allé en Grande-Bretagne dès 1756, étudier les jardins de

William Kent. Auteur de L'Art de distribuer les jardins suivant

l'usage des Chinois (1757), de la Théorie des Jardins

(1776), il a réalisé près de 40 domaines selon ses nouveaux principes.

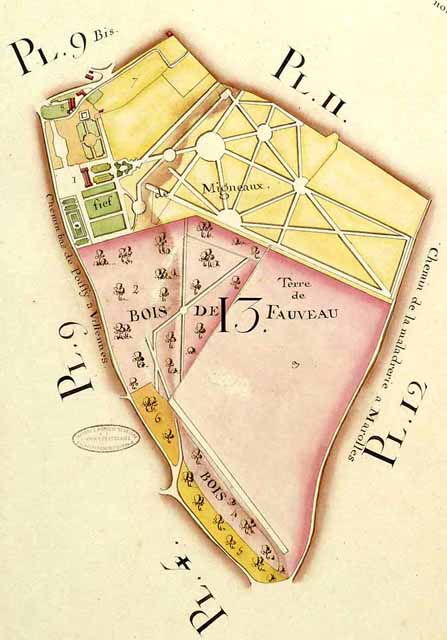

Il est particulièrement intéressant, dans le plan du parc de 1830, de

voir combien le terrain commande.

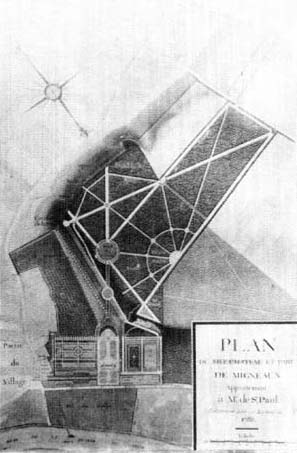

Plan du parc à la française (1788) |

Les chemins sinueux sont "noués" sur les carrefours des chemins géométriques ; les bois restreints en surface sont maintenus dans la partie centrale où se trouve la croupe de la falaise. Les parterres est et ouest, transformés en petits parcs aux chemins ombragés servent de base à la grande prairie qui mène à la pièce d'eau alimentée par le ru. |

Plan du parc à l'anglaise (1830) |

Nous retrouvons ce processus de transformation à Issy, autre parc dû à Morel. Il est également caractéristique de voir que le jardiniste-paysager n'a pas cherché à étendre la superficie du parc d'agrément. Les jardins anglais en France sont restés de mêmes dimensions que les jardins géométriques auxquels ils avaient succédé. Morel n'avait pas suivi l'exemple anglais d'utilisation de très grands espaces.

Une rencontre historique

Jean-Baptiste Decrétot a pris une part active à la Révolution jusqu'à la Convention.

|

Il est intervenu activement dans le domaine du commerce contre la politique d'inflation des assignats et enfin dans le cadre du Comité de Mendicité. Grâce à lui, le château de Migneaux a été le cadre d'une rencontre entre Maximilien de Robespierre, Jérome Pétion et ... le futur roi Louis-Philippe. |

Victor Hugo, descendant de sa famille, a relaté cet événement dans "Choses vues", à la date du 6 septembre 1844 :

Je n'ai jamais vu, me disait le roi, qu'une seule fois Robespierre en chambre (dans une chambre, de près, mais je conserve l'expression même du roi). C'était dans un endroit appelé Mignot, près de Poissy, qui existe encore. Cela appartenait alors à un riche fabricant de drap de Louviers appelé Decréteau. C'était en 91 ou 92. M. Decréteau m'invita un jour à venir dîner à Mignot. J'y allai. L'heure venue, on se mit à table. Il y avait Robespierre et Pétion. Je connaissais beaucoup Pétion, mais je n'avais jamais vu Robespierre. C'était bien la figure dont Mirabeau avait fait le portrait d'un mot, un chat qui boit du vinaigre. Il fut très maussade et desserra à peine les dents, laissant à regret échapper une parole de temps en temps, et fort âcre. Il paraissait contrarié d'être venu et que je fusse là. Au milieu du dîner, Pétion s'adressant à M. Decréteau s'écria:

Mon cher amphitryon, mariez-moi donc ce gaillard-là !

Il montrait Robespierre. Robespierre de s'exclamer :

Qu'est ce que cela et que veux-tu dire, Pétion ?

Parbleu, fit Pétion, je veux dire qu'il faut que tu te maries. Je veux te marier. Tu es plein d'âcreté, d'hypocondrie, et de fiel, d'humeur noire, de bile et d'atrabile. J'ai peur de tout cela pour nous. Il faudrait une femme pour fondre toutes ces amertumes et faire de toi un bon homme.

Robespierre hocha la tête et voulut faire un sourire mais ne parvint qu'à faire une grimace.

C'est la seule fois, reprit le roi, que j'aie vu Robespierre en chambre. Depuis je l'ai retrouvé à la tribune de la Convention. Il était ennuyeux au suprême degré, parlait lentement, longuement et pesamment, et était plus âcre, plus maussade et plus amer que jamais. On voyait bien que Pétion ne l'avait pas marié.

La propriété d'un industriel

Pendant vingt ans, le domaine a vécu une véritable prospérité à l'abri de la tempête des événements. C'est tout naturellement dans le secteur de l'industrie que se trouvait le nouvel acquéreur du domaine de 77 hectares, Jean Labat, demeurant alors 4 rue Barre du Bec à Paris.

|

A la différence des précédents propriétaires, il était une sorte de "self-made man", l'un des hommes d'affaires qui ont profité de la Révolution. Fermement décidés à amasser une énorme fortune, moins par amour de l'argent que pour avoir le droit de le mépriser, ils étaient conscients des devoirs que crée la richesse ; un château était, pour eux, un moyen d'accroître le réseau de leurs relations sociales grâce à une hospitalité bien comprise. La Saint-Jean était ainsi prétexte à de grandes réjouissances. |

|

Il a acquis le château et le parc de Migneaux, puis les terres environnantes, le 4 novembre 1810, pour y créer une raffinerie. |

|

Jean Labat s'était passionné pour le perfectionnement des méthodes d'éducation et avait embrassé la cause de l'enseignement mutuel. N'ayant pas d'enfant, il avait pris en charge l'éducation de ses quatre neveux et nièces ainsi que celle d'un jeune Anglais de leur âge.

Jean Labat avait vivement déploré la perte des colonies, mais il pensait que la Révolution avait, nanmoin, apporté des acquis inestimables. Il vaitla réputation d'être un patron "social", comme ses collègues au Conseil général des manufactures l'ont souligné après sa mort.

Il était un libéral, proche des milieux qui ont constitué le "mouvement" orléaniste, dont Jacques Laffitte, son banquier, était l'un des chefs. Tous les amis personnels de Jean Labat, qu'il recevait au château, étaient d'anciens associés ou des collègues en affaires. La frontière de la vie privée et de l'intimité n'était pas celle que nous connaissons. L'un des exemples était la localisation et de l'agencement des salles de bains : à Migneaux, les bains avaient été pris jusqu'alors dans le cabinet attenant au salon ; à l'époque de Jean Labat, une baignoire supplémentaire a été montée dans l'antichambre à droite de l'escalier, passage obligé pour l'accès à deux chambres de l'appartement du maître des lieux et à sa bibliothèque. Presque des bains publics !

L'acajou a fait son entrée dans la maison, peut-être déjà introduit par Jean-Baptiste Decrétot, qui avait vendu le mobilier avec le château. La toile de Jouy était encore omniprésente. Dans les chambres, des commodes et des baldaquins sont apparus.

Le salon comportait, à cette époque, un piano Pleyel, un guéridon en acajou à dessus de marbre blanc, une table de piquet en acajou. Huit gravures de ports, dues à Horace Vernet, ornaient les murs. Les rideaux étaient en calicot garni de toile de Jouy rouge.

La salle à manger communiquait avec le salon. Ses rideaux étaient également en calicot, mais les bordures étaient en toile de Jouy verte. Le nombre des couverts ordinaires avait doublé depuis l'époque des Saint-Paul. Vingt-quatre chaises en noyer foncé garnissaient la pièce autour d'une table en acajou massif ; il y avait aussi deux "servantes" en acajou avec dessus de marbre blanc et une table de jeu. Les lampes dites "à courant d'air" étaient pourvues d'abat-jour en porcelaine.

Depuis la Révolution, la chapelle avait fait place à un petit salon.

Le billard en chêne à picos et bandes était descendu d'un étage très exactement, se trouvant donc dans la dernière pièce avant le pavillon de droite, qui avait été, également, meublée de deux armoires en acajou, de deux banquettes et de deux fauteuils.

Le deuxième étage était distribué en une antichambre, une lingerie, un garde-meuble, deux cabinets, six chambres de maître et deux chambres de domestiques.

Dans l'orangerie étaient remisés trente-trois caisses d'orangers, un palmier, un grand aloès, quatre grenadiers, deux lauriers roses. L'écurie abritait une chaise de poste peinte en jaune.

Jean Labat ne s'occupait pas lui-même de l'administration de ses terres : il en avait chargé le notaire de Poissy, Me Antoine Faron. Il a continué les achats de terres pour agrandir le domaine, de 1812 à 1823. En plus du Liais, il a acquis deux maisons autour de la raffinerie. L'augmentation de ses propriétés l'a fait nommer, en 1825, un "garde-champêtre particulier" : le sieur Nicolas Parvy, alors régisseur de la raffinerie.

|

En 1817, un guide des environs de Paris décrivait ainsi les lieux :

|

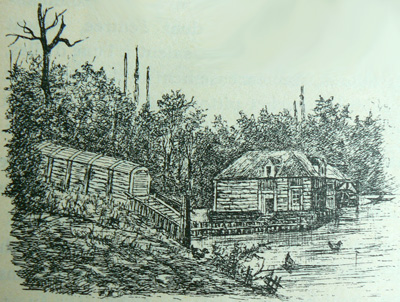

| Le moulin de Migneaux, dessiné par Edmond Bories, un siècle plus tard. |  |

C'est pour alimenter ce moulin que Jean Labat a fait pratiquer des "fouilles et excavations" depuis "la fontaine dite de St Levin ou de Migneaux", et qu'un procès l'opposa aux habitants de l'ancienne abbaye de Poissy. Il affirmaient qu'il avaient toujours reçu ces eaux depuis sa fondation par Philippe-le-Bel. Il est vrai que "dans un compte-rendu présenté à Louis XIV" se trouvait "un mémoire concernant les dépenses faites pour amener les eaux de ce village dans le sein de l'abbaye".

|

Le cadastre Napoléonien nous restitue le plan du domaine de Migneaux en 1821. |

Aprè mort de Jean Labat, survenue à Paris le 21 janvier 1828, ses neveux ont prit la direction de la raffinerie, mais ils ont bientôt été dans l'obligation de vendre le château, le moulin et les terres de Migneaux.

La propriété d'un agent de change

L'un des plus importants agents de change de Paris, Jacques Edmond Archdeacon, a acheté la propriété de Migneaux, le 31 mai 1828. S'intéressant à l'activité sucrière, il y avait personnellement investi des fonds. Est-ce ainsi qu'il fut averti de cette vente ?

Il s'est installé à Villennes, un village qui attirait les financiers : un autre agent de change de la capitale, Jean Joseph Bastier de Bez, y avait acquis le château de Villennes, avant de devenir le maire, de 1824 à 1831.

Né à Dunkerque en 1774, Jacques Edmond Archdeacon avait embrassé la profession de négociant de son père et de son grand-père. Il représentait une tendance politique sensiblement différente de celle de Jean Labat : elle est soulignée par le portrait de Casimir Périer qui trônait dans la salle à manger deu château de Migneaux et, peut-être, aussi par les gravures dans les chambres, représentant l'une la duchesse de Berry, une autre la vieillesse de Louis XIV.

Il avait tranféré le billard dans le salon, le petit salon ayant, semble-t-il, été transformé en lieux d'aisance. Une grande bibliothèque a été installée au fond du principal corps de logis, précédant le pavillon de droite. Dans cette bibliothèque comprenant sept cents volumes, Homère y côtoyait Molière, Mme de Sévigné, Florian, Marmontel, Voltaire, Rousseau, Helvetius, Diderot, Grimm, Beaumarchais, Bernardin de Saint-Pierre, Scott, Thiers, Benjamin Constant. Il y avait aussi des ouvrages de Mme de Staël, dont l'arrière-petit neveu, Albert de Staël, est venu occuper les lieux quelques années plus tard.

Jacques Edmond Archdeacon avait choisi le premier étage du pavillon de gauche pour y faire son appartement. En 1834, il a agrandi son domaine vers la voie ferrée et la Seine et acheta, à Poissy, le terrain qui est ensuite devenu la propriété Oudiette.

|

Ses serres contenaient, en plus des variétés présentes lors de l'acquisition, deux magnolias, un noyer d'Amérique et des rhododendrons.

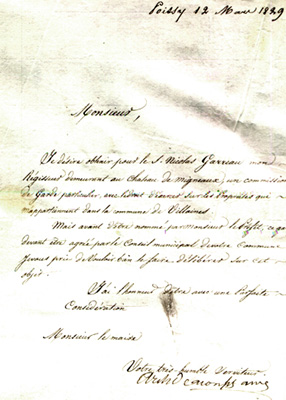

Dès son arrivée à Migneaux, Jacques Edmond Archdeacon a demandé l'autorisation "d'obtenir un garde champêtre particulier que la surveillance de ses propriétés" lui rendait nécessaire ; il présenta "pour remplir ces fonctions le Sieur Nicolas Garreau son régisseur". (ci-contre, reproduction de sa lettre au maire de Villennes)

|

Jacques Edmond Archdeacon était davantage intégré à la vie locale villennoise et pisciacaise que son prédécesseur. Il a été le parrain de la cloche bénite en 1833 par le curé Narcisse Braune et installée dans le clocher de la petite église Saint-Nicolas : il avait, probablement, participé à son financement.

Durant une dizaine d'années, il a été conseiller municipal de Villennes mais, très occupé par ailleurs, il n'a fait que rarement acte de présence.

En 1845, il a fondé avec ses amis notables de la ville, le "Cercle de Poissy", ayant son siège 10 rue de Paris (cercle alors "interdit aux étrangers, aux femmes et aux mineurs" !). Ses propriétés occupant des terrains à Villennes et à Poissy, il faisait partie de la liste des propriétaires les plus imposés de ces deux communes.

A sa mort en décembre 1850, il laissa une fortune considérable à seize proches parents : outre Migneaux et sa charge d'agent de change, elle consistaite en deux fermes dans l'arrondissement de Dunkerque et un énorme portefeuille d'actions : ses investissements s'étaient portés à cette date sur les compagnies de canaux, de navigation, d'éclairage au gaz hydrogène, les houillères, les compagnies de chemins de fer, la Banque de France ... Jacques Edmond Archdeacon avait également été, en 1836, l'un des fondateurs du journal de l'opposition dynastique Le Siècle.

Comme son prédécesseur, Jean Labat, qui avait légué 1000 francs à l'hôpital de Poissy, Jacques Edmond Archdeacon a légué 500 francs aux pauvres de Poissy, la même somme à ceux de Villennes et autant à ceux de Migneaux.

Cliquez ici pour lire des précisions sur cet agent de change, châtelain de Migneaux.

La propriété d'un assureur

Le hasard a voulu que la famille du successeur de Jacques Edmond Archdeacon à Migneaux avait habité le même hôtel parisien. Alexandre Etienne Trubert (1786-1864) est devenu le nouveau maître des lieux, le 21 mai 1851, par une adjudication en audience des criées au Palais de Justice de Paris. Il était le gendre de Jean-Pierre Basterrèche, riche négociant et armateur à Bayonne, dont les bâtiments naviguent vers les Antilles, la Guyane et le Brésil.

Après ses études à l'Ecole des Mines, Alexandre Etienne Trubert avait vendu l'étude de notaire héritée de son père pour se consacrer à l'administration de la "Compagnie générale d'assurances" fondée par sa famille.

La famille qui s'était installée à Migneaux était très éprouvée : tout d'abord, par la Révolution de 1848, ressentant profondément l'échec du régime de Juillet qu'elle avait servi au plus haut niveau ; ensuite par le deuil récent de l'épouse du fils aîné d'Alexandre-Etienne, morte en couches. La famille Trubert n'avait jamais manqué de villégiatures. C'est avec l'argent d'un héritage, provenant de plantations en Amérique, que Trubert aurait acheté une propriété à Argenteuil, puis celle de Migneaux. Depuis la construction du chemin de fer (1843), le train avait mis Poissy à cinquante minutes de la gare Saint-Lazare ; il fallait compter, en plus, le temps de parcourir 1800 mètres depuis la gare de Poissy.

Le château à cette époque

Alexandre Etienne Trubert a engagé de grands travaux. Le parc n'avait guère changé d'aspect depuis l'époque de Jean-Baptiste Decrétot pour le parc et le gros œuvre de la maison depuis Pierre Paul de Saint-Paul.

Il est probable que le remplacement de l'escalier à noyau par un escalier à double révolution, et le réaménagement du corridor du premier étage dataient de cette époque. Les Trubert, ayant le souci d'une bonne distribution de l'eau, ont réinstallé l'ensemble des sanitaires. C'était vraisemblablement pour répondre aux "exigences du goût moderne et des besoins de l'époque" qu'ils ont décidé de rapprocher la salle à manger de la cuisine, installant le billard dans l'ancienne salle à manger.

Le premier étage comprenait désormais, dans chaque aile, un appartement complet, composé chacun de trois pièces, cabinets de toilette et "anglaises" ; dans le "corps milieu" du bâtiment : quatre chambres à coucher avec cabinets de toilette.

Deux escaliers de service sont construits dans chaque aile entre le premier et le second étage. Celui-ci est bâti sur le même plan, mis à part le "corps milieu", qui comprend sept chambres de domestiques.

Les communs ont également été reconstruits. Des bassins ont été creusés dans le potager ; trois nouvelles serres ont été édifiées : "serre chaude, serre tempérée chauffée au Thermosiphon et serre à raisin". Les canalisations d'eau ont été réaménagées.

Comme ses prédécesseurs sur la terre de Migneaux, Alexandre Etienne Trubert "a laissé de nobles et touchants souvenirs aux pauvres de Poissy".

Le moulin

Un arrêté du préfet de Seine et Oise, le 28 août 1853, avait autorisé le sieur Prévost à établir dans les bâtiments dépendant du moulin de Migneaux une fabrique de fécule de pommes de terre, établissement rangé dans la troisième classe, à la charge par lui de faire paver le ruisseau d'écoulement des eaux de lavage et de se conformer à toutes les prescriptions que l'Administration jugerait utile de lui imposer ultérieurement dans l'intérêt de la salubrité publique.

Un autre arrêté du 31 août 1857 a interdit au sieur Prévost de faire aucun amas de pulpes de pommes de terre et d'en opérer la dessiccation dans sa féculerie, et lui a prescrit d'enlever chaque jour et de transporter à une distance d'au moins 1.000 mètres de toute habitation les pulpes et autres résidus provenant de sa fabrique de féculerie, et de faire disparaître de la surface du sol, au 31 mars de chaque année, les dépôts résultant de cet enlèvement.

Source : Répertoire du droit administratif, Tome XVI, 1899

Plan du domaine

La bibliothèque numérique Gallica nous fait connaître la Topographie du parc et château de Migneaux, appartenant à M. Trubert. Déplacez la barre de défilement vertical (sur le bord droit) vers le bas et celle de défilement horizontal (sur le bord inférieur) vers la droite, pour centrer le plan sur le château et les communs ou vous déplacer dans cette carte.

La propriété d'un joaillier

En 1864, après la mort d'Alexandre Etienne Trubert, suivant de peu celle de son épouse, Migneaux est devenu la propriété de ses trois enfants :

-

Gustave Etienne Trubert, conseiller référendaire à la cour des Comptes ;

-

Pierre Eugène Trubert, propriétaire ;

-

Marie Camille Trubert, épouse de Prosper Hochet, ancien secrétaire général du Conseil d'Etat.

Ces héritiers ont mis le domaine en vente, à part une partie du parc conservée par Prosper Hochet et son épouse. La propriété a été adjugée en septembre 1864 au joaillier parisien Joseph Halphen.

Voici la description dans l'annonce légale publiée dans le journal La Concorde du 2 octobre 1864 :

1° Un château, élevé de deux étages, à comble mansardé, sur grandes caves ; au rez-de-chaussée, grand salon, salon, bibliothèque, salle de billard, cabinet à l'anglaise, cage d'escalier et vestibule, chapelle, salle de bains, salle à manger, office, cuisine, salle pour les domestiques, cour et garde-manger ;

Au premier étage, dans chaque aile, un appartement complet, composé chacun de trois pièces, cabinet de toilette à l'anglaise ; dans le corps milieu du bâtiment, quatre chambres à coucher avec cabinets de toilette;

Au deuxième étage, en chaque aile, deux appartements complets, composés comme ci-dessus ; dans le corps milieu, sept chambres de domestiques, dont plusieurs peuvent servir de chambres de maître ;

Le premier étage est desservi par l'escalier principal et un escalier de service ; le deuxième, par un escalier de service en chaque aile ;

Communs sur basse-cour fermée, contenant cour de poulailler avec poulailler, loges à lapins, porcherie, etc. ;

Dans le bâtiment principal, au premier étage, appartement de maitre, complet, desservi par un escalier particulier, composé de deux grandes chambres à coucher avec cabinet de toilette, salon, salle à manger, cuisine ; au rez-de-chaussée, logement de trois pièces pour le concierge, buanderie, laiterie, vacherie, écurie pour trois chevaux, remises pour cinq voitures, boxs et autres dépendances ; le tout dans de vasles proportions ;

Au premier étage, desservi par un grand escalier, dix cbambres de domestiques, dont plusieurs à feu , lingerie dans les combles, très vastes greniers, chambres à grains, grand garde-meuble ;

Sur un des côtés de la basse-cour, grand hangard dont deux travées ouvertes, deux autres fermées, l'une à l'usage de remise pour deux voitures, l'autre de sellerie ;

Au premier étage, quatre chambres de domestiques ;

Dans le bâtiment en retour, au rez-de-chaussée, remise pour cinq ou six voitures ; trois écuries, dont une à deux boxs, les autres à trois chevaux chaque ;

Au premier étage, grand fruitier et très vaste grenier ;

Un grand parc, dessiné à l'anglaise, au milieu duquel se trouvent des bâtiments à l'usage d'exploitation, composés d'une habitation complète pour jardinier, d'une grande orangerie ;

Grange, étable, plusieurs pièces servant de décharge, vastes greniers ;

Potager bien planté, avec grands espaliers, terrasses, bassins, distributions d'eau, serre-chaude et tempérée au thermosiphon, serre à raisin ;

Le parc est clos de murs sur la plus grande partie de son périmètre, sauf une lacune de cinq cents mètres environ ; il renferme de vastes pelouses et de grands massifs d'arbres exotiques, environ huit hectares de bois, des rocbers, une glacière, pièce d'eau bien empoissonnée, rivière anglaise, eaux vives ;

Au sortir du parc se trouve une avenue aboutissant à la route de Mantes à Saint Germain ; cette avenue, dépendant de la propriété et comprise dans la venle, est longée d'un côté par une bande de terrain d'un are trente-cinq centiares dépendant de la propriété, et d'autre côté par une pièce de terrain ci-après désignée ;

2° Un moulin contigu à la basse cour, ayant une entrée distincte, monté a l'anglaise, avec bâtiments d'exploitation et dépendances, dont un lavoir commun avec le château ;

L'ensemble des biens ci-dessus désignés, d'une contenance totale de vingt-six hectares dix ares, est limité au levant par la rue dite des Migneaux et le chemin dit de la Coudraie, au midi par les terres de M. Hochet qui faisaient autrefois partie du parc et qui en ont été détachées, au couchant par le mur avec tour d'échelle le séparanl du bois dit de Fauveau ou de Foureau, à M. Denis, et par les terres de M. Hochet, longeant l'allée qui conduit à la Porte-Rouge, desquelles terres la propriété est séparée par le ru et un mètre de franc bord au-dela du ru, et au nord au chemin de Poissy à Orgeval ;

3° Une pièce de terre en labour, dite de la Porte-Rouge, sise commune de Poissy, d'une contenance d'environ cinquante-cinq ares ; bornée d'un bout au midi par la route de Mantes à Saint-Germain, d'autre bout au nord par le chemin d'Ecquevilly à Poissy, d'un côté au levant par le chemin du château de Migneaux, et d'autre bout au couchant par la rue de Bethmont ;

4° Un bois dit la Coudraie, planté en bois taillis, sis commune de Poissy, d'une contenance de un hectare quarante-trois ares quatre-vingt-dix centiares, ledit bois contenant une source dont l'eau sert d'alimenlation à la propriété de Migneaux ; ce bois tient du couchant au chemin de la Coudraie, du levant à divers, d'un bout à la pâture de la Bouverie, d'autre bout à divers ;

5° Quarante-neuf ares de pâture environ, sis bameau de Migneaux, commune de Poissy, sur lequel existe un petit bâtiment rural, dit la Bouverie ; tenant d'un côté au bois de la Coudraie sus-designé et à plusieurs, d'autre côté à M. Leroux et à plusieurs, d'un bout à madame veuve Poitout et d'autre bout au chemin de la Coudraie.

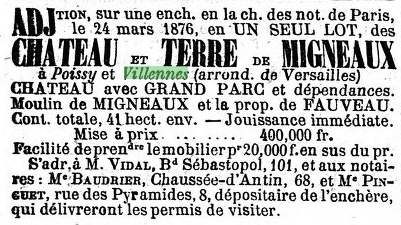

Joseph Halphen a acheté, en 1875, le domaine de Fauveau voisin, mais il revendu l'ensemble en mars 1876.

L'annonce a été faite dans Le Figaro, à la mi-février. |

|

Si la description du château et de ses dépendances n'a pas beaucoup varié depuis la précédente vente, la description du moulin dans l'annonce légale publiée le 28/5/1876 dans le journal Le Courrier de Versailles était plus précise :

Un moulin à eau faisant de blé farine, à double tournant, enclavé, dans le parc de Migneaux et composé de :

1° un bâtiment attenant aux communs du château et renfermanl le moulin avec ses tournants, le logement du meunier et les magasins ensemble, les virants, tournants et bluteries du moulin, le bâtiment ; contient un sous-sol divisé en caves, un rez-de-chaussée et des greniers au-dessus ;

2° une cour ayant entrée-par une porte cochère sur la rue des Migneaux ;

3° un bâtiment faisant face au premier désigné et contenant un rez-de-chaussée et un grenier ;

4° un appentis adossé au mur de la rue contenant une écurie et un toit à porcs ;

5° un cours d'eau principal venant de l'intérieur du parc et mené à la partie supérieure de la grande roue du moulin par un conduit en plomb supporte par un acqueduc en maçonnerie ;

6° diffférents petits cours d'eau provenant egalement du parc et rassemblés par des conduits en fonte qui les font tomber au-dessous de la demi-roue.

La résidence de veuves fortunées

La propriété d'une famille protestante,

portant le nom "de Staël"

La nouvelle maîtresse des lieux, Henriette Borel (1821-1901), était la veuve du banquier Georges de Mandrot (1808-1872). Leur fille Cécile avait épousé un inspecteur des finances, Albert de Staël-Holstein, arrière-petit-neveu de Germaine Necker.

Après les Grellet, neveux de Jean Labat, des protestants sont, de nouveau, venus vivre à Migneaux. La pièce ayant servi de chapelle a connu, bien sûr, une autre affectation. En 1879, Poissy comptait une cinquantaine de fidèles protestants mais n'avait pas encore de temple. La famille Mandrot-de Staël a alors été recensée avec trois domestiques, protestants eux aussi.

Les trois filles d'Albert de Staël-Holstein, devenues très jeunes orphelines de mère, se sont montrées de bonnes petites filles : elles ont comblé leur grand-mère Mandrot en épousant toutes les trois des protestants. L'aînée, Caroline, qui avait une fort belle beauté, qui était soulignée par opposition à l'illustre tante, épousa un fringant officier d'artillerie, Paul Jost, qui enseignait à l'Ecole de Guerre.

Comme condition à ce mariage, la grand-mère de Staël (qui utilisait en courtoisie le titre de baronne) imposa que le futur époux relève le nom de Staël qui s'été éteint en France à la mort de son fils Albert. Le capitaine Jost aurait d'abord refusé, craignant d'avoir des difficultés dans l'Armée, puis il se laissa fléchir, par amour pour la belle Caroline. L'addition à son nom a été enregistrée le 28 janvier 1899 par un décret présidentiel signé de Félix Faure.

|

La petite-fille de Caroline, Corinne de Staël, ancienne élève des Beaux-arts, a peint en 1993 cette miniature, représentant le château de Migneaux à l'époque de son aïeule. |

Les deux sœurs de Mme Jost ont épousé, l'une un châtelain alsacien, Philippe Würtz, l'autre un officier issu d'une famille de banquiers, William de Billy. Les Würtz n'ont pas eu d'enfants ; cinq ont survécu chez les Jost, quatre chez les Billy. Le choix des nurses pour s'occuper de toute cette "marmaille" n'était pas une mince affaire. La théorie de cette famille était qu'il fallait choisir des nurses allemandes, car les Anglaises avaient la réputation d'être coquettes !

|

Un drame survint cependant : une nurse est tombée enceinte sans être mariée. Caroline Jost-de Staël a été touchée par le drame de cette jeune femme, alors qu'elle-même venait de perdre un enfant. Elle s'intéressa au sort de cet enfant survivant de la nurse et aurait pris la courageuse décision de fonder une institution de "filles-mères". Caroline n'a pas installé cette fondation à Migneaux, comme elle l'aurait souhaité. |

|

|

Elle ne put, sans doute, pas acheter les parts des autres héritiers après le décès de sa grand-mère, le 9 octobre 1901, au château. Celui-ci a été mis en vente. |

La sollicitude de Caroline Jost-de Staël pour les domestiques ne s'est pas démentie plus et lui a, même, coûté la vie. Lors d'un emménagement à Paris, en 1912, elle décida d'accrocher elle-même ses rideaux alors qu'elle était enceinte, redoutant les conséquences d'un accident du travail pour une domestique. Prise d'un malaise, elle est tombée à la renverse et elle est bientôt morte d'une fièvre puerpérale !

Durant le séjour de la famille Mandrot à Migneaux, il y eut de nombreux travaux d'aménagements intérieurs. Sur le côté de la Seine, une marquise fut scellée et les armoiries des Mandrot ont été gravées sur le fronton de la porte d'entrée : "D'azur fretté d'or".

Comme du temps de Jean Labat qui avait fait des travaux pour alimenter en eau ses moulins, comme du temps des Trubert qui améliorèrent les canalisations dans le château, le souci de l'eau ne quitta pas les propriétaires. En 1900, Mme Mandrot, voulant permettre aux habitants du hameau d'obtenir le lavoir dont ils avaient le plus urgent besoin, les autorisa à se servir de la source de la Coudraie lui appartenant.

Le château a, ensuite, été la résidence secondaire de Bernard de Mandrot (1848-1920), historien et archiviste paléographe. Sa biographie a été rédigée, après son décès, par Henri-François Delaborde dans l'ouvrage Bibliothèque de l'école des chartes, l'école dont il fut l'élève (tome 81, 1920) :

Certes ils sont dignes d'admiration ceux d'entre nous qui tout en s'acquittant consciencieusement de leurs devoirs d'archivistes, de bibliothécaires ou de professeurs, emploient leurs instants de liberté aux travaux d'érudition qui ont fait l'honneur de notre Ecole ; mais ne doit-on pas savoir encore plus de gré à ceux de nos confrères qui, affranchis par d'heureuses circonstances des soucis professionnels, sacrifient volontairement à d'austères études et à de patientes publications les loisirs d'une vie plus facile ? Bernard de Mandrot fut de ceux-là et un des plus méritants ; car, tandis que ceux qui, se trouvant dans les mêmes conditions, prennent le même parti, obéissent souvent à un désir de notoriété assurément fort légitime, il semble n'avoir été jamais guidé que par l'amour désintéressé de la vérité historique. On ne le vit ni briguer les récompenses académiques, - c'est à peine qu'il présenta un de ses premiers ouvrages à un concours où il fut ailleurs distingué, - ni rechercher la réputation que l'importance de son oeuvre lui conquit malgré tout.

Né au Havre, de parents suisses, en 1848, admis à l'Ecole des chartes au titre étranger, Mandrot y achevait ses études lorsque la guerre de 1870 fit reculer jusqu'à 1872 la soutenance de sa thèse. Le sujet de ce travail touchait à l'histoire de sa patrie d'origine comme à celle du pays qui l'avait vu naître et dont il voulut faire le sien quelques années plus tard ; car nos désastres d'alors n'avaient fait qu'accroître en ce coeur généreux un attachement dont il devait donner la mesure en s'offrant librement à la France encore meurtrie et mutilée. [...]

Mandrot y faisait déjà preuve de réelles qualités d'historien. Désormais tout en restant fidèle à cette seconde moitié du XVe siècle à laquelle son premier travail l'avait initié, il devait spécialement se consacrer à l'histoire du roi [Louis XI] qui fut l'un des plus grands artisans de l'unité de son pays d'adoption. [...]

Un portrait de Louis XI esquissé de main de maître dans le discours, que Mandrot prononça en 1909 comme président de la Société de l'histoire de France, ne peut que nous faire regretter l'excessive conscience qui empêcha notre confrère de l'entreprendre avant d'avoir mis le public à même de le contrôler, en publiant un nouveau groupe de documents dont il avait reconnu l'exceptionnelle valeur [...] le 29 avril 1920, la mort vint interrompre le travail qu'il avait courageusement poursuivi durant les anxiétés de la guerre et malgré les progrès d'un mal toujours grandissant. La victoire de son pays adoption avait du moins illuminé ses derniers jours et récompensé le noble élan qui lui avait fait revendiquer le titre de Français aux temps encore voisins de nos malheurs. [...]

Un vrai roman : le retour de la petite-nièce d'un précédent propriétaire ... avec ses petits-enfants

Il y avait alors, dans Paris, une grand-mère qui pensait souvent aux

séjours que, petite fille, elle effectuait à Migneaux chez son grand

oncle Archdeacon, avant sa mort. Elle avait gardé un si bon souvenir

du jardin de son enfance qu'elle avait développé un raffinement

extrême pour la dégustation des fruits ; ne les découpait-elle pas

avec un petit couteau tout en ivoire jusqu'à la lame, "pour ne pas

donner de goût au fruit" ?

Lorsque la vente de Migneaux a été signée les 9 et 10 mars 1903, Sophie

Barlatier de Mas (1842-1918) ne retrouva cependant ni la

distribution des pièces qu'elle avait connue, ni le parc exactement

conforme à ses souvenirs.

|

Bien que dotée d'une immense fortune, l'épouse d'Adolphe Peghoux, l'un des plus grands financiers parisiens de l'époque, n'avait pas toujours eu la vie facile. Sa famille était profondément divisée. Sophie Peghoux, veuve, espérait peut-être que cette belle propriété permettrait à tous de vivre en harmonie. |

|

Ce ne fut pas le cas mais, comme le montre le roman Les Ligneaux d'Hélène Chassériau, les sept petits-enfants de la grand-mère Sophie bénéficiaient d'une liberté absolue pendant la durée de toutes leurs vacances : la seule obligation, qui se retrouvait d'ailleurs dans d'autres recueils de souvenirs de l'époque, était d'arriver à l'heure à table, dans un état de propreté satisfaisant.

D'après les descriptions du roman, le domaine de Migneaux était sensiblement le même qu'à l'époque de la famille Mandrot.

|

L'intérieur y est décrit comme étant un peu vieillot : l'électricité n'avait pas été installée ; il n'y avait encore qu'un W.C. au rez-de-chaussée et deux au premier. Il y avait cependant douze chambres de maître. |

Mme Peghoux avait installé ses appartements au premier étage du pavillon de droite, tandis que ses enfants étaient logés à l'opposé ; il y avait alors trente chambres de domestiques. A l'époque des Trubert, étaient dénombrées seize à dix-huit chambres de maître et cinq à sept de domestiques ainsi que dix chambres dans les communs.

Une tête de cerf accueillait les visiteurs dans la hall du château ; le salon et la galerie du premier étage étaient des pièces imposantes pour des enfants. La salle d'armes était-elle l'ancienne chapelle de la familleTrubert ? Une bibliothèque couvrait désormais les murs du petit salon.

|

L'allée du parc avait été rebaptisée "allée de Versailles" ; "point de vue" désignait la motte qui dominait le parc. Un tennis avait été installé ; la victoria [cabriolet à quatre roues et deux places, avec un siège sur coffre pour le cocher, tiré par un ou deux chevaux] était attelée à "Miss". |

|

Toutes ces descriptions du parc et de l'aménagement intérieur montrent que Migneaux avait acquis, depuis l'époque de Jean Trubert, la qualité d'un vrai "château".

La description des jeux des enfants, par l'une des petites filles de Sophie Peghoux, permet de découvrir les lieux : les trois bassins et les jets d'eau, la futaie de hêtres abritant des cabanes, la carrière qui s'éboulait, les souterrains pleins de chauves-souris, la rivière et ses secrets, le passage des hérons, l'étang et ses grenouilles.

L'histoire s'est terminée par la métaphore d'un vol triangulaire d'oies sauvages émigrant en criant vers le sud. L'unité de la famille achevant de se disloquer, chacun courut vers sa destinée.

|

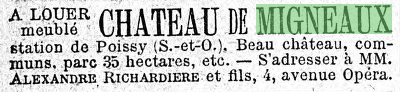

Le château a été proposé en location meublée en 1906. |

|

Il est resté inhabité à partir de 1910. Le parc était encore de temps en temps utilisé pour la chasse. Un acquéreur a été trouvé : le 28 juin 1918, la propriété a été vendue à la chambre des notaires de Paris, pour un prix dérisoire (le même qu'en 1864 !). |

|

Mme Peghoux était désespérée d'être obligée de vendre son beau château. Voici ce qu'elle a écrit alors à sa fille Jeanne Firbach :

Ma chère enfant, le temps se traîne lentement, nous voici pourtant le 18, encore dix jours qui me paraissent tous les jours plus longs et plus difficiles ... Plus je vais, plus je suis accablée, je ne sais pas comment j'atteindrai le 28 ni dans quel état ... Nous sommes d'un triste affreux ... Mon Dieu, que je voudrais que ce soit fini ...

Quelques mois après la vente de son château, Sophie Barlatier de Mas-Peghoux rendit le dernier soupir à Aubenas, dans le Midi.

Splendeur...

Art-décoration

Adolphe Jacob Strauss (1859-1925) était le nouveau propriétaire ; né à Francfort en Allemagne, il s'était, à cette époque, retiré des affaires.

|

Dès son arrivée à Migneaux, il a embauché une décoratrice qui a commencé par supprimer l'escalier à double révolution, le remplaçant par un escalier droit en marbre blanc. Elle a fait percer une grande baie donnant sur le parc, à la place du médaillon, au-dessus de la porte. |

|

Elle a construit un patio antique dans cette partie centrale de la maison, au milieu duquel pendait un péplum rouge ! Elle a placé de fausses colonnes dans la salle à manger et installé une très belle salle de bains à mosaïques "art-déco" au premier étage du pavillon de gauche. C'est probablement elle aussi qui a fait buriner le blason des Mandrot ! |

|

Toutefois, elle n'a pas exercé pas ses talents de décoratrice dans le parc. Nous ne saurons jamais à quoi aurait pu ressembler le "modem style" paysager !

UNE BANDE D'ITALIENS ANARCHISTES ET CAMBRIOLEURS SOUS LES VERROUS

A la suite d'une enquête de la Sûreté générale

A la suite d'une enquête entreprise depuis huit jours par M. Benoist, commissaire divisionnaire, les inspecteurs Michel, Bouscatel et Clavel ont procédé à l'arrestation d'une bande de malfaiteurs italiens, convaincus de nombreux cambriolages dans la région parisienne. [...]

Interrogés par M. Charpentier, commissaire de police, les Italiens ont nié tous les vols qui leur sont imputés. Mais une perquisition opérée à leur domicile, passage Bouchardy, à Paris, a fait découvrir de nombreux objets d'art, pendules, chandeliers, bibelots, ainsi qu'une statue de bronze, le tout représentant une valeur de plus de 50.000 francs. La plus grande partie de ces objets provient d'un cambriolage perpétré dans un château, inhabité en hiver, appartenant à M. Strauss, 61, Faubourg-Poissonnière, à Paris, et sis à Migneaux, près de Villennes-sur-Seine.

Les membres de cette bande appartiendraient à des organisations anarchistes. On a trouvé chez eux de très nombreux tracts libertaires, brochures de propagande et convocations qui ont été saisies.

Le Matin, 10/2/1926

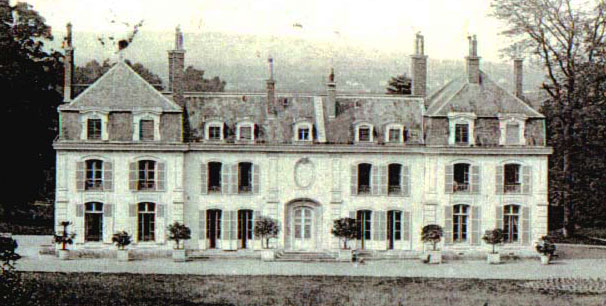

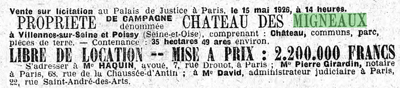

L'achat du domaine par les voisins de Fauveau

|

A la mort d'Adolphe Strauss, sa famille a vendu la propriété à leurs voisins de Fauveau, Alexandre Bordes et son épouse Madeleine, par une adjudication au Tribunal de première instance de la Seine, le 22 juillet 1926. |

Le père d'Alexandre avait fondé une compagnie de transports maritimes à l'époque où le commerce franco-chilien se développait beaucoup, puis s'était lancé dans l'exportation du nitrate de soude, dont on faisait de la poudre à balle, ainsi que dans l'exportation du charbon au Brésil. C'était le début de la navigation à vapeur. Défenseur inconditionnel de la marine à voile, il a racheté à vil prix les voiliers dont les grands armateurs se débarrassaient peu à peu. Sa flotte atteignait le nombre considérable d'une quarantaine de navires. A sa mort survenue en 1883, ses trois fils, Adolphe, Alexandre (le futur propriétaire de Migneaux) et Antonin ont maintenu la tradition des voiliers. Leur flotte, qui comportait les derniers et les plus beaux voiliers, était connue dans tous les ports du globe. Ce n'est qu'en 1935 que la maison Bordes a dû liquider sa flotte.

Alexandre et Madeleine Bordes ne s'occupaient pas beaucoup du château, s'intéressant surtout au parc. Ils "remembrèrent" une cinquantaine d'hectares autour de Migneaux et de Fauveau. Sensibles au vent, l'élément dont l'utilisation avait fait la fortune de leur famille, ils ont développé leur connaissance déjà approfondie de la nature. Les anciens habitants de Villennes se rappellent avoir aperçu une éolienne en passant près de la propriété de Fauveau.

Au contraire des petits Peghoux, les enfants Bordes ont été élevés dans la crainte des dangers qui les guettaient : éboulements de la carrière, chute des branches... Ils ont aussi appris à reconnaître les plantes à usage médicinal, à repérer le passage du gibier dans les bois à travers l'envol d'un pigeon, à écouter le chant des oiseaux annonçant le changement des saisons. Une vigne couraitt autour de la maison et des arbres fruitiers s'appuyaient contre la façade. Deux vaches rappelaient les gravures de Migneaux du siècle précédent. La maison n'étant pas chauffée, elle était fermée à la Toussaint, toute la famille rentrant alors à Paris.

Avec la guerre, la quiétude a disparu. La cadre équestre de Hanovre puis des S.S. y sont venus en occupation. Les bombardements d'Achères et de Poissy ont fait voler en éclats toutes les vitres du château. La marquise, très endommagée, a été démontée.

Alexandre Bordes est mort à Paris en 1943. Le partage de ses biens a été effectué en 1957, trois lots étant constitués pour ses enfants : le château de Migneaux, l'Orangerie et Fauveau.

Son arrière-petite-fille, Corine de Royer, a écrit un roman et un document sur ses souvenirs de jeunesse, publié dans le numéro spécial "Migneaux" de la revue CHRONOS (n°29-30, printemps-été 1994) du Cercle d'Etudes Historiques et Archéologiques de Poissy, dont une rubrique de ce site Internet est issue.

... et décadence

Un film de fiction

|

Migneaux a connu en 1977 un regain d'affluence quand Claude

Chabrol est venu y tourner son film Alice ou la dernière

fugue, dans lequel la vedette, Sylvia Kristel, a dévoilé

tous ses charmes dans la magnifique salle de bains "art déco". |

Un réel vandalisme sauvage ou organisé

Bientôt, des cambriolages ont été souvent perpétrés et les événements décrits dans le roman de Corine de Royer, La boîte à rouille, se sont réalisés avec l'irruption de vandales, la destruction de l'Orangerie...

Le château et une dizaine d'hectares alentour ont été vendus le 15 novembre 1985 à un commerçant d'origine italienne de Saint-Germain-en-Laye, Natalbert Valtancoli. Après avoir repeint différentes pièces, refait des parquets et installé un atelier de maquettes d'aéroplanes, il a revendu le tout en 1990 au promoteur immobilier Aviso International, dont le siège était au Vésinet.

Après des vols de "dessus de portes", imitations de peintures de François Boucher, la propriété a été mise en vente aux enchères le 16 décembre 1992 à Versailles. Comprenant alors 9 hectares 88 ares et 27 centiares sur le territoire de Villennes et 9 ares 75 centiares sur celui de Poissy, elle était ainsi décrite :

|

|

|

|

au deuxième étage : mansardes, débarras, deux grandes chambres de maître, salle de bains, cabinet de toilette, W.C., chambres de domestiques, trois autres chambres de maître, W.C.

2 - Grand parc dessiné à l'anglaise, entouré sur deux côtés de murs et grillages, renfermant pelouse, massifs, planté d'arbres de haute futaie et de bois, prés, rivière anglaise traversant la propriété prenant naissance dans l'étang de la propriété voisine appartenant à Monsieur Bordes.

Sources.

|

|

Une nouvelle vente a été annoncée pour le 10 février, puis pour le 2 juin 1993, mais elles ont été annulées comme la première. Le 4 juillet 1993, la société Aviso a fait vendre tout le contenu du château, conjointement avec toutes sortes d'objets hétéroclites. L'article du quotidien Le Parisien, qui l'annoncçait, après avoir décrit les lots très divers mis en vente, se terminait ainsi :

|

|

La nature a repris le dessus

Entre les mois de décembre 1992 et juillet 1993, des descendants de six des sept familles s'étant succédées au château de Migneaux de 1810 à 1985 y ont effectué une sorte de pèlerinage non concerté, car ils ne se connaissaient pas.

Simple maison de campagne à l'origine, la demeure a subi au fil des ans une métamorphose, puisqu'elle est devenue un château paré de tous ses attributs. Alors, elle n'était plus qu'une pauvre carcasse qui, rappelant les navires désarmés de la maison Bordes après sa liquidation de 1935, était un vaisseau qui aurait beaucoup tangué, beaucoup roulé. Le billard qui s'était insensiblement déplacé sur toute la longueur du bâtiment, puis dans le sens de la largeur, aurait été une sorte de boîte noire qui aurait enregistré tous ses mouvements.

Il y eut le temps des capitaines d'industrie et celui des financiers, puis il y eut le temps des grand- mères, veuves fortunées qui purent s'installer dans leur rôle. Tous ont incarné concrètement à travers la succession des régimes, la bourgeoisie orléaniste triomphante du XIXe siècle, évoquée abstraitement dans les traités d'Histoire.

Très malheureusement, le domaine de Migneaux n'est pas resté un site enchanteur qui exerçait son attrait sur ceux qui le découvraient !