La vie villennoise, de 1914 à 1918

Les loisirs villennois de l'été 1914

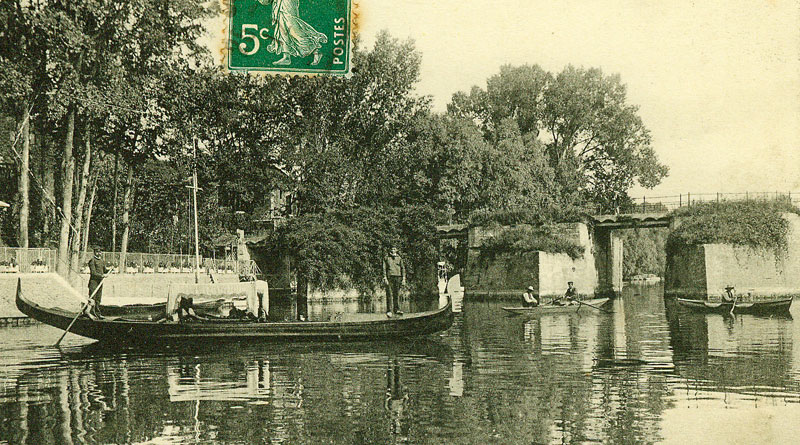

La pêche

|

Un concours de pêche a eu lieu en juin. Les participants ont défilé derrière la bannière de l'association des pêcheurs. |

Après la fête nationale, la fête communale

|

Fin juillet 1914 : Villennes préparait sa fête du 9 août. M. Simon n'était pas disponible pour installer, comme d'habitude, son manège de chevaux de bois. Le maire s'est adressé à un autre propriétaire de manège de Saint Germain en Laye puis à celui qui devait venir à la fête de Vernouillet. |

|

M. Sarrazin des Mureaux était déjà arrivé pour installer son "tir de salon" ; il reçut un avertissement pour avoir mis sa voiture, contenant le matériel nécessaire, sur la place de la gare au lieu de la stationner sur le terrain communal situé en face.

|

La fête vénitienne que souhaitait organiser la Société sportive et nautique, fin juillet, a été remise à une date ultérieure.

|

La fête communale, qui se tenait traditionnellement le premier dimanche du mois d'août, a-t-elle pu se dérouler en 1914 ? Il n'en a plus été question pendant quelques années !

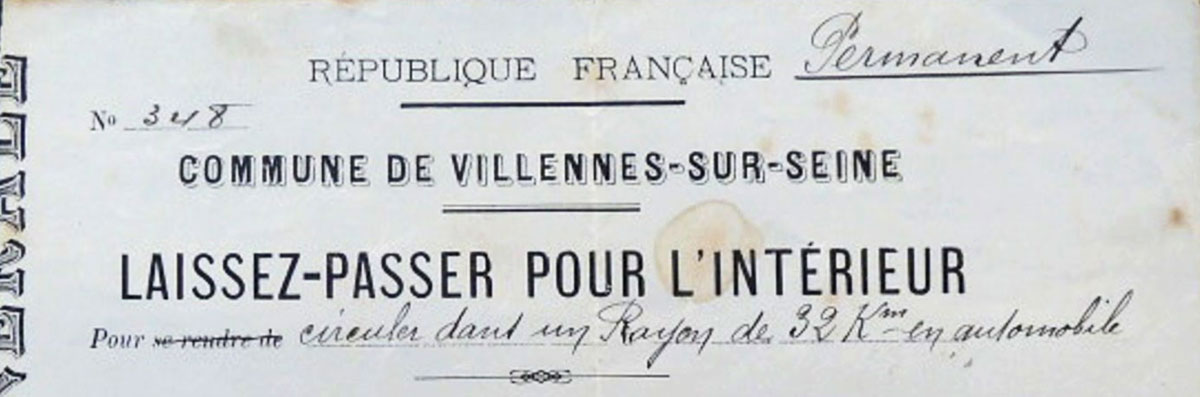

Développement de la circulation automobile

Les automobiles étaient de plus en plus nombreuses dans la commune, comme dans toute la France (où leur nombre était passé de 3 000 à 108 000 depuis le début du siècle). Le maire intervint, à la demande de l'Administration, à propos des déclarations obligatoires de voitures automobiles.

|

Le propriétaire d'un véhicule avait quitté la commune, en le laissant, sans toutefois avoir payé l'impôt sur les automobiles ; un autre devait compléter sa déclaration, en indiquant ses prénoms, la date d'acquisition ainsi que la marque des pneus ! |

|

Un automobiliste contestait la contravention qui lui avait été dressée, en avril, à Neuilly à l'heure où il se trouvait au casino de Courbevoie pour la répétition d'une pièce de théâtre (des témoignages écrits le prouvent) ; de plus sa voiture était rouge et non marron comme il avait été précisé dans la contravention ! La vitesse des automobiles avait été limitée à 15 kilomètres à l'heure dans Villennes par un récent arrêté municipal. Le maire avait fait réaliser des plaques de tôle émaillée pour faire connaître cette décision et avait demandé à des habitants de la commune l'autorisation de les apposer sur leur maison. Néanmoins, les automobiles continuaient à faire voler, à leur passage, la poussière sur les routes.

Sur les conseils du directeur de l'Automobile-Club, le maire s'était adressé à MM. Solvay et Cie pour leur demander un produit permettant d'abattre la poussière. Iil ne savait pas s'il fallait du chlorure de calcium ou de sodium ; en fait, c'était le premier, dont il a commandé 200 kilos pour faire un essai.

La solution du goudronnage fut choisie pour l'avenue du Président : la commune n'en paya que le quart, le reste du financement étant apporté par des riverains et par le Syndicat d'initiative, qui en avait fait la demande.

C'était une organisation très active, qui était notamment intervenue pour payer un deuxième garde-champêtre et pour faire améliorer l'état des chemins et des rues.

|

Il avait contribué à l'embellissement du « pittoresque » chemin du Raidillon, en installant à son sommet un banc permettant de se reposer en contemplant le panorama sur Villennes et la Seine. |

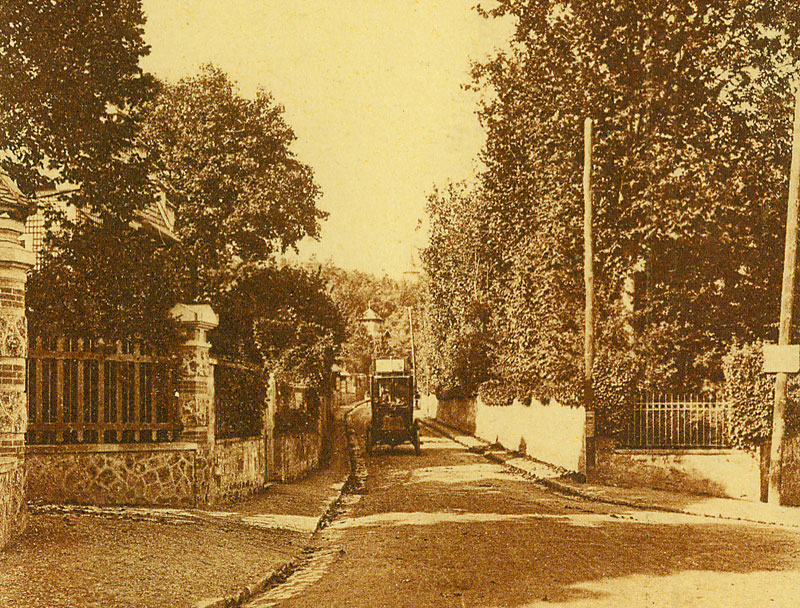

Il était intervenu, également, pour la défense des intérêts des Villennois (prix et qualité du gaz, délais téléphoniques...). Son président, Léon Francq, qui avait joué un rôle éminent dans le développement des tramways et la construction des chemins de fer métropolitains, a créé en 1922 la Société d'électricité de Villennes.

Le maire, Alfred Laumonier

Un courrier du maire, en date du 3 août, a été le premier faisant référence à l'état de guerre.

|

Il demanda l'autorisation de conserver son automobile, déclarée à Paris, au cas où elle serait réquisitionnée ; il en avait besoin pour continuer à assurer les communications entre la commune et Versailles ainsi qu'avec les communes environnantes. Il s'agissait d'une limousine de tourisme Renault (6 places, 16 chevaux, 4 cylindres). |

|

Les lettres, écrites par Alfred Laumonier ou par le secrétaire de mairie, nous donnent des informations très précises sur la vie de Villennes pendant cette période troublée.

Alors qu'il était un propriétaire d'hôtel parisien puis maître d'hôtel, passant la belle saison à Villennes dans la villa qu'il y avait fait construire, l'adjoint du maire, M. Lamiraux, qui le remplaçait pendant ses rares absences, était issu d'une famille ancienne d'agriculteurs villennois.

Les armées à Villennes

Les G.V.C.

|

Dès le début de la guerre, un cantonnement des Gardes des Voies de Communication a été établi à Villennes pour la surveillance des voies ferrées. Il comprenait 25 hommes qu'il fallait nourrir. |

A plusieurs reprises, les restaurateurs de la commune ont été réquisitionnés pour fournir trois repas par jour : tasse de café et pain, déjeuner, dîner. Les menus et les rations du déjeuner de 11 h et du dîner étaient invariablement les mêmes : 400 g de pain, 100 g de viande cuite avec le bouillon ou en ragoût, légumes assaisonnés, ¼ litre de vin. En octobre 1914, les restaurateurs réquisitionnés pour les repas des G. V. C. ne pouvaient plus s'approvisionner ; le maire réquisitionna le boucher, M. Seguin, le boulanger, M. Ouroux, et un agriculteur, M. Lamiraux, pour fournir respectivement de la viande de bœuf et de la graisse, du pain, des pommes de terre. Ce ne fut qu'en juillet de l'année suivante qu'ils purent être payés ; les six restaurateurs ont refusé la somme insuffisante de 2 F par jour qui leur avait été proposée ; le maire a écrit au juge de paix et à l'Intendant militaire adjoint du Camp retranché pour obtenir le paiement des sommes dues.

|

En novembre 1914, des appartements furent mis à leur disposition, la commune payant le loyer et le chauffage. Un an plus tard, la commune ne pouvant plus financer le chauffage, le maire demanda à un propriétaire de l'île de mettre sa récolte de bois mort à la disposition des G.V.C. Carte postale

portant le tampon des Gardes des Voies de Communication,

cantonnés à Villennes : |

|

Le régiment d'infanterie

La première et la deuxième compagnie du 286e régiment d'infanterie ont été en cantonnement à Villennes à partir de juillet 1915. Le général était logé au château d'Acqueville mais les soldats devaient dormir sur de la paille chez des habitants ou dans deux maisons inhabitées réquisitionnées.

|

Plusieurs fois, des bottes de paille de blé ont été l'objet de réquisitions pour leur couchage ; selon une loi de 1877, les habitants qui les logeaient devaient fournir 850 g de bois par homme et par jour pour la cuisson des aliments. |

|

En septembre, l'officier d'approvisionnement du régiment reçut une grande quantité d'équipements de couchage (845 paillasses, 863 sacs de couchage, 856 enveloppes de traversins, 2 229 grandes couvertures et 61 petites) ; trois fournitures complètes d'infirmerie avec planches et tréteaux furent également livrées sous le préau de l'école des garçons. Ces fournitures étaient certainement destinées à l'ensemble du régiment et n'avaient pas pour but d'améliorer le confort nocturne des soldats logés chez les Villennois, car une semaine plus tard ils quittèrent notre commune. Au cours de l'été 1915, des Villennois durent, également, aider au transport des militaires. Quatre bateaux de M. Maréchal, restaurateur, furent réquisitionnés. Trois cultivateurs durent mettre une voiture à deux chevaux et un charretier à la disposition du colonel.

Une conséquence de la présence de ce régiment fut, bientôt, le surmenage de plusieurs Villennois, les porteuses de dépêches et le boulanger. Mme Lepesant et sa fille furent malades par suite des fatigues éprouvées par le grand nombre de télégrammes à remettre à domicile. Le maire demanda alors au colonel commandant du régiment de mettre un militaire cycliste à la disposition de la poste pour faire la distribution des dépêches. Il refusa la démission de la porteuse de dépêches, qui devait six semaines de préavis. Quand le boulanger fut, à son tour, malade par suite de surmenage, le maire demanda un ouvrier-boulanger au préfet afin qu'il ne fut pas obligé de fermer sa boulangerie.

Lorsque les habitants, ayant hébergé des soldats, reçurent des indemnités en mai 1916, l'un d'eux demanda un supplément pour les dégâts occasionnés dans son logement.

La destination du régiment n'est pas connue contrairement à son origine, grâce au perruquier "Léon", qui avait oublié sa boîte ; rapportée à la mairie, elle a été envoyée à son dépôt de Quimper.

Autres présences militaires

Deux Villennois, dont le fermier de Marolles, déclarèrent en avril 1915 que des dommages avaient été causés dans leur propriété par des travaux de défense exécutés par l'armée.

En septembre 1918, le maire réquisitionna le local dans la cour de la propriété de M. Richardierre, au château, pour y installer un poste militaire. Il a été supprimé au début du mois de novembre.

Agriculture et réquisitions

|

L'agriculture restait l'une des principales ressources de Villennes qui comptait près d'une vingtaine de cultivateurs, dont le plus important était le propriétaire de la ferme de Marolles, Henri Cauchoix, qui avait été le maire précédent. |

|

Il y avait également un maraîcher, M. Derain, et un horticulteur, M. Van Oostenryck. Plusieurs autres Villennois cultivaient des parcelles, en particulier Mme Parvery et un restaurateur, M. Dellerie, qui exploitait plusieurs hectares dans l'île.

Premières réquisitions

|

Dès le début de la guerre, et pendant toute sa durée, Villennes dut participer à l'alimentation des armées (hommes et chevaux), notamment à l'approvisionnement du camp retranché de Paris. Le maire tenta d'abord de s'opposer aux réquisitions, écrivant que "les productions de la seule ferme et des petits cultivateurs sont à peine suffisantes pour faire face aux besoins de la population, très nombreuse en été" et que "les 4 petits épiciers n'ont plus rien dans leur boutique et se ravitaillent au jour le jour dans les environs, très péniblement". |

M. Cauchoix reçut, en août 1914, la réquisition de conserver à disposition les quatre vaches et les deux taurillons qu'il possédait. Il en a été de même pour sept autres agriculteurs, l'un pour ses six moutons, les autres pour leurs vaches (14 au total). Quelques jours plus tard, quatre d'entre eux durent livrer leur paille et leur avoine à Poissy. Le mauvais temps et le manque de main d'œuvre, les hommes du village étant mobilisés, retardèrent les moissons.

Henri Cauchoix fut mobilisé à Mantes comme garde des voies de communication ; le maire demanda à son commandant de le rendre disponible, afin qu'il puisse faire face aux réquisitions. Puis il réquisitionna lui-même, pour lui permettre de faire sa récolte, la batteuse à vapeur d'un exploitant de machines à battre des Alluets-le-Roi ainsi que le tonneau d'arrosage d'un entrepreneur.

Les réquisitions de paille, de céréales (orge, avoine, blé) et de pommes de terre se multipliaient. M. Laumonier organisait les transports, réquisitionnant les chevaux et les voitures, avec conducteur ou charretier, de certains agriculteurs pour les mettre à la disposition de ceux qui devaient effectuer les livraisons à la commission de réquisition à Poissy. S'adressant à son président, il lui fit part de son calcul : les fermiers et cultivateurs de la commune ayant environ 45 000 gerbes de blé en meules, une voiture à un collier pouvant transporter 100 gerbes par voyage, il aurait fallu 400 voitures pour enlever le tout en une fois !

Manque de personnel agricole

La pénurie de main d'œuvre ne permit pas à M. Cauchoix, comme le

demanda le comité départemental de ravitaillement, de recueillir dans

ses prés des bestiaux provenant du camp retranché de Paris, car il

n'aurait eu personne pour les soigner. Pour faire face à ce manque de

main d'œuvre, le maire agit souvent :

- Il demanda des permissions pour les agriculteurs de la

commune, des prolongations de permission agricole pour eux-mêmes ou

leurs fils ;

- Il fit venir des soldats ouvriers agricoles pour les

semailles et les plantations, pour les moissons et l'arrachage des

pommes de terres et des betteraves. On leur demandait parfois une

qualification particulière : savoir faucher à la faux ordinaire,

savoir labourer à la charrue et conduire les chevaux. Une vingtaine de

soldats étaient nécessaire dans la commune pour la moisson d'août

1915.

Pénurie d'avoine

L'avoine, qui constituait la principale culture de la commune, juste avant le blé, posait un problème particulier : lorsque toute l'avoine détenue par le fermier de Marolles fut réquisitionnée, il dut obtenir l'autorisation de se faire livrer de l'avoine par un autre agriculteur villennois et par un fournisseur de Saint Germain en Laye pour l'ensemencement de ses champs et pour la nourriture de ses chevaux.

En avril 1916, l'avoine de 16 cultivateurs fut réquisitionnée : les quantités variaient de 79 quintaux pour M. Cauchoix à 50 kilos. N'ayant à peine de quoi suffire à leurs semailles et à la nourriture de leurs chevaux, il décidèrent, si les réquisitions étaient maintenues, de ne pas semer d'avoine cette année.

Les propriétaires du domaine de Fauveau, M. Bertera, et de celui d'Acqueville, M. de Lassuchette, possédaient également des chevaux. Une nouvelle pénurie d'avoine nécessita, de leur part, en novembre 1917, une déclaration sur leurs besoins en avoine. Il y avait alors à Villennes 26 chevaux de trait léger, 45 chevaux de gros trait et 2 ânes.

En octobre 1918, lorsque dix propriétaires et commerçants de la commune ne purent plus obtenir d'avoine de leur grainetier pour la nourriture des chevaux, le maire demanda l'autorisation de fourniture par M. Cauchoix ou de prélèvement sur la quantité due au boulanger. Il protesta, quelques jours plus tard, contre une nouvelle réquisition d'avoine, alors que la commune ne pouvait pas en obtenir.

Les agriculteurs villennois se sont organisés

Un comité d'action agricole, composé de sept membres, a été constitué en février 1916. Le maire demanda alors à un cultivateur de Marsinval et à la propriétaire du château de Médan de mettre à la disposition de ce comité les terres incultes leur appartenant, situées à Villennes, afin qu'ils les fassent exploiter, s'ils ne déclaraient pas leur intention de les mettre immédiatement en culture.

A l'automne suivant, le comité s'est réuni pour répartir les

réquisitions imposées pour les besoins de l'armée :

- Il demanda l'augmentation des prix, inférieurs de 10 % aux prix

commerciaux, en raison de l'accroissement des prix des graines et

plants, des engrais chimiques et fumiers, des machines et outillages

agricoles et de la main d'œuvre ;

- Il demanda une réduction d'un tiers sur toutes les réquisitions

faites jusqu'à ce jour ;

- Il constata une diminution du rendement des pommes de terres, qui

pourrissaient à cause du mauvais temps.

En effet, les quantités de blé et d'avoine demandées étaient toujours "hors de proportion avec les facultés de production de la commune". Il en était de même pour le foin naturel et la luzerne réquisitionnés en juillet 1916, alors que la production de M. Cauchoix avait déjà été livrée pour les besoins des troupes stationnées à Saint Germain et pour ses pommes de terres, le mois suivant : il avait déjà vendu la totalité de sa récolte à un fournisseur de l'Intendance, qui faisait arracher les pommes de terre au fur et à mesure des besoins. En septembre, il était le seul cultivateur ayant des haricots à vendre, mais il ne put pas fournir de haricots verts, car sa récolte pourrissait par suite de l'humidité.

Pendant cette période de nombreuses intempéries ont réduit les récoltes : en 1917, des gelées firent souffrir les blés. A Noël de cette année, le verglas empêcha la livraison de grains par les agriculteurs, surtout pour ceux de Breteuil. Les corbeaux ravagaient également les blés nouvellement semés ; le maire demanda alors 5 kg de poudre pour le garde-champêtre afin de les détruire.

Les pouvoirs publics se sont aussi organisés

A partir de 1917, le ministère du Commerce et de l'Agriculture et la

préfecture ont commencé à organiser la production agricole :

- Les commandes de pommes de terre destinées à la

plantation ont été centralisées. M. Cauchoix rendit, à la récolte, le

poids de chaque variété qu'il avait obtenu ; les autres

cultivateurs achetèrent des tubercules et les payèrent à leur arrivée

(des plants originaires du Finistère ou de la Sarthe avaient été

demandés, "ceux provenant du Centre ne réussissant plus dans la

contrée"). En avril, les tubercules étaient toujours attendus et

le maire écrivit au député, M. Tardieu, pour faire activer leur envoi

par le ministère de l'Agriculture. Lorsque les cultivateurs durent les

payer en janvier 1918, certains protestèrent contre le prix

demandé, presque deux fois supérieur au prix de la réquisition de même

nature fournie en octobre !

- Les commandes d'engrais destinés à fertiliser les sols, pour

les cultiver en pommes de terre, ont également été regroupées au

niveau départemental. M. Cauchoix en souhaita 5 000 kg.

- Des appareils de culture mécanique, requis par l'Etat, ont

été mis à la disposition des agriculteurs cultivant de grandes

exploitations. M. Cauchoix exploitant 180 ha d'un seul tenant

désira vivement obtenir l'envoi d'un tracteur pour labourer, afin de

compenser le défaut de main d'œuvre agricole. Un mois plus tard, il

était toujours attendu !

Mécanisation

En avril 1917, toutes les quantités de blé qui étaient en réserve chez les cultivateurs de la commune furent, à nouveau, réquispuisitionnées toutes celles qui ont été récoltées, au fur et à mesure du battage. M. Cauchoix dut attendre pour livrer son blé (environ 20 000 petites gerbes) que l'Administration lui procure les moyens de le battre.

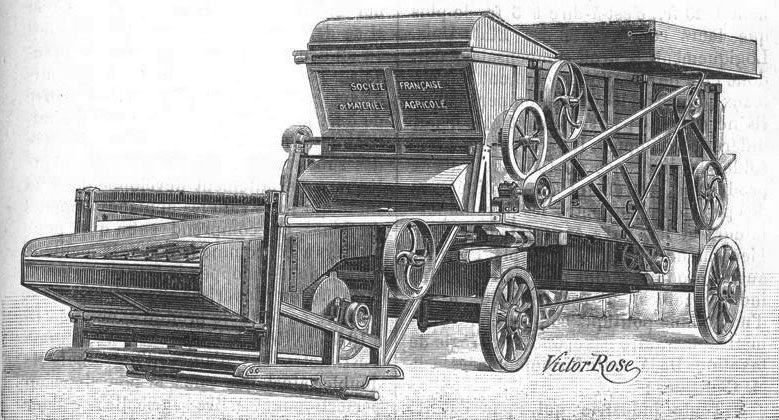

|

Il disposa bientôt d'une batteuse mécanique, mais il n'a pas pu continuer à battre son blé, lorsque, étant endommagée, elle ne fonctionnait plus. M. Laumonier demanda alors des moyens au président du centre de ravitaillement et les agriculteurs de la commune firent une pétition pour la mise en sursis d'appel d'un mécanicien agricole, détaché à la Compagnie française des métaux à Saint Denis. |

En septembre, une batteuse a été demandée, au maire d'Orgeval, avec le personnel indispensable pour permettre le battage de l'avoine réquisitionnée. En octobre, toutes les avoines, en grains, en gerbes ou en meules, ont été réquisitionnées ainsi que les pommes de terre. Les agriculteurs étaient disposés à battre de suite toutes leurs céréales panifiables (blé, seigle, orge), s'ils pouvaient obtenir une batteuse avec son personnel et du combustible.

|

En janvier 1918, le maire prit un arrêté sur la circulation d'un tracteur à pétrole. En février, M. Cauchoix installa un moteur de 5 HP pour achever ses battages. |

|

Battage municipal

En août 1918, un nouveau contingent de céréales était à fournir (50 quintaux par semaine). Le maire organisa les moyens : il réquisitionna la batteuse mécanique dont Mme veuve Godfrin s'était équipée, ainsi qu'un mécanicien agricole, et demanda 300 litres d'essence au préfet. Il fit également assurer la batteuse (moteur de 3 HP) ainsi que les personnels qui l'utilisaient. Ensuite, il réquisitionna le cantonnier vicinal pour remplir les fonctions d'engreneur de la batteuse et trois autres personnes pour conduire le moteur à essence de la machine et aider à son fonctionnement. Il fit établir un permis de circulation sur route pour les cultivateurs et les fermiers. 20 agriculteurs participèrent au battage communal, qui nécessita 550 litres d'essence et produisit 21 quintaux de seigle, 237 de blé, 121 d'orge et 201 d'avoine.