L'Île de Villennes

La prairie

|

Accessible depuis plusieurs siècles par le pont, sur lequel se trouvait un moulin, l'île était une grande pature. |

Un registre de la prévôté nous apprend que le seigneur Pierre Gilbert de Voisins, propriétaire de l'île, avait accordé la jouissance des reguains par un bail signé, le 12 mai 1784, devant Me Boullard, notaire au Chatelet de Paris. Les locataires étaient le meunier et fermier, Louis François Poitou, et sa femme Michel(e), demeurant à Villennes. Il était également qualifié de marchand farinier.

Ils étaient défaillants pour payer le fermage de ces trois objets qui furent mis en adjudication, le même jour de juillet 1787, afin d'être loués le temps restant des baux :

- Le moulin à farine (moulin à bateau) du pont (bail du 24 février 1785) : en l'absence d'enchérisseur, après une nouvelle enchère, deux semaines plus tard, il a été adjugé à Louis Louette, fermier de Mr Rollin (?), fermier demeurant à Chadausson) près de Marines, route de Pontoise, pour la somme annuelle de 1820 livres.

- 43 arpents de terre formant le restant de la ferme des Grésillons, située de l'autre côté du grand bras de la Seine (bail du 17 novembre 1783) : adjugés à François Gabriel Martin, marchand herbager et aubergiste, demeurant à Poissy.

- Les reguains de l'île.

|

Les adjudicataires des reguains furent Jean Baptiste Poitou, marchand herbager et cabaretier, et son épouse, demeurant à Migneaux. Quel était leur lien de parenté avec le meunier ? |

|

Après enchères, la location des reguains leur fut adjugée pour six années 22 jours qui restaient à expirer pour la somme de 900 livres par année. Plusieurs conditions devaient être respectées :

- Payer la moitié de cette somme à chacun des deux prochains termes : le 1er octobre et Noël ;

- De jouir des reguains de l'isle en bon père de famille ;

- De laisser paturer dans l'île les bestiaux des habitants de Villennes de la Sainte Catherine au premiers mars ;

- De ne céder ni transporter leur droit de l'adjudication à qui que ce soit sans le consentement exprès du seigneur ;

- Qu'ils n'auraient pas plus ni moins de droit qu'ils en avaient ou pouvaient en avoir d'après le précédent bail ;

- De payer, dans les trois jours, tous les frais à leur charge ;

- De donner dans les vingt-quatre heures pour tout delay bonne et solvable caution au seigneur.

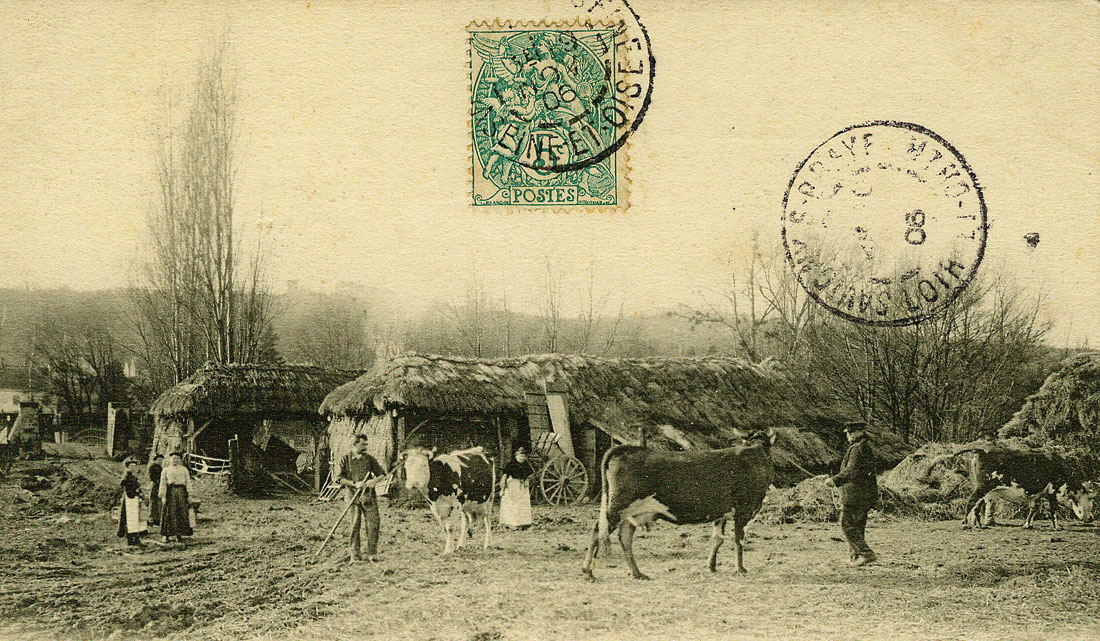

La Vacherie

Les seuls bâtiments étaient des granges en pisé recouvertes d'un toit de chaume, protégeant les récoltes et les animaux.

|

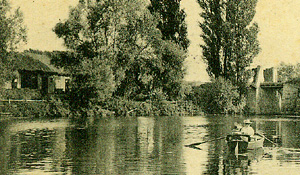

Les résidents de l'île étant, principalement, des bovins, le lieu était connu au début du XXe siècle sous le nom "la Vacherie". Une partie de ces bâtiments est, également visible, sur la photographie, prise de la Seine, d'une carte postale, expédiée en 1907. |

|

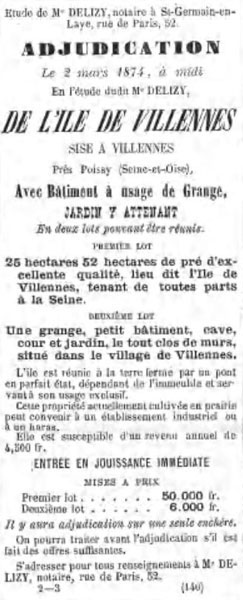

La vente de l'île

|

L'adjudication a été annoncée dans le journal Le Courrier de Versailles, le 15/2/1874. La grange également vendue était celle qui était située à l'emplacement où été installée l'épicerie, en face de l'église. L'annonce précisait que l'île, cultivée en prairie, pouvait convenir à un établissement industriel ou à un haras.

|

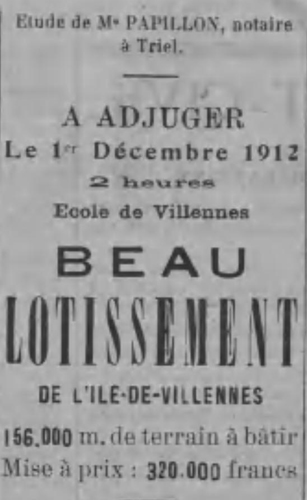

Le lotissement de l'île

La notice publicitaire

Nous empruntons à la notice, rédigée par Amédée Gabillon, l'un des promoteurs de l'Île de Villennes, la description de l'opération immobilière. Les autres parties de son texte, très lyrique, selon le style publicitaire de l'époque, sont reproduites plus loin.

Il y a peu d'années Villennes, aujourd’hui rendez-vous du Paris riche et élégant, n'était qu'une simple bourgade ; elle comptait seulement quelques habitations de cultivateurs et de pêcheurs groupées autour du château et du parc qui occupaient une notable partie de la ville actuelle.

Ce parc fût mis en vente par les soins de Me Cauvin, notaire honoraire, alors notaire à Poissy, beau-père et prédécesseur de Me Biron le très sympathique notaire actuel. Il fut rapidement acquis par des négociants et des rentiers parisiens qui y édifièrent de merveilleux cottages ; plus tard, d'autres terrains en bordures de la voie du chemin de fer eurent le même sort ; Villennes était née !

Enfant gâtée de la nature, administrée avec la plus grande habileté par M. Henri Cauchois son jeune, très actif et très sympathique Maire, placée sous l'égide protectrice de M. Berteaux, ancien ministre, l'éminent député de la région, Villennes devait nécessairement connaître la prospérité. Sa vogue, sans cesse grandissante, ne tarda pas à attirer chaque année, pendant la belle saison, un nombre tel de visiteurs que les chalets et les villas devinrent insuffisants.

C'est alors que MM. Gabillon et Boutillon, membres de la Compagnie des Hommes d'Affaires de la Seine, spécialistes appréciés en matière d'opérations hypothécaires et immobilières, songèrent à remédier à cet état de choses en créant dans l'île de Villennes, avec le très intelligent et très dévoué concours de M. le Comte et Madame la Comtesse de Montzaigle et de Mademoiselle Royer, les propriétaires de cette île, une cité nouvelle répondant à tous les besoins de la société mondaine qui a fait de Villennes son séjour de prédilection.

La situation de l'île, reliée à la station par un merveilleux pont rustique du XIIIe siècle, se prêtait admirablement à la création d'une gracieuse cité-jardin. La division en fut étudiée avec le plus grand soin et M. Redont, le très habile architecte paysagiste du Ministère de l’Instruction Publique, vint fournir aux promoteurs de cette belle entreprise, les ressources infinies de son art difficile et de son goût si parfait. Le cahier des charges ne permit que l'édification d'habitations bourgeoises, il proscrivit sévèrement toutes les constructions de nature à nuire à l'esthétique de la ville future. Des avenues spacieuses, plantées d'arbres et agrémentées de parterres fleuris, turent rapidement créées.

Un square central aux lignes harmonieuses étale, à l'intersection de ces avenues, à quelques pas de la gare, ses pelouses verdoyantes rehaussées de corbeilles de roses et de géraniums.

L'ornementation de ce square a été complétée de la façon la plus heureuse, sur les indications et les données de M. E. de Montzaigle le peintre si apprécié de toutes les élégances, délicieux artiste dont le pinceau excelle à célébrer la Parisienne, sa jeunesse, sa grâce, son charme et sa beauté. Une magnifique statue : le Lion de Barye, a été érigée au Centre de la pelouse et des vases de Marly décorent l'extrémité des avenues.

Ce jardin superbe n'a point tardé à devenir le lieu d'élection des promeneurs paisibles. Des balustrades et des lisses blanches mettent partout leur note aimable et riche.

Un vaste débarcadère, terminant l'avenue qui conduit de la gare au bras de la Seine, facilitera les évolutions de la flottille de l’île et permettra aux canots automobiles de faire escale dans la Cité-jardin.

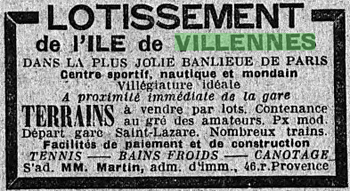

Une publicité

|

Cet objet publicitaire était destiné à faire connaître l'Île de Villennes, qualifiée de charmante résidence estivale, au début de son lotissement en 1913. Il proposait de s'adresser au garde pour la visiter, afin de voir de superbes emplacements pour Villas et ses lieux de sports nautiques et de pêche fructueuse. Le prix des terrains était de 5 F/m2 ! |

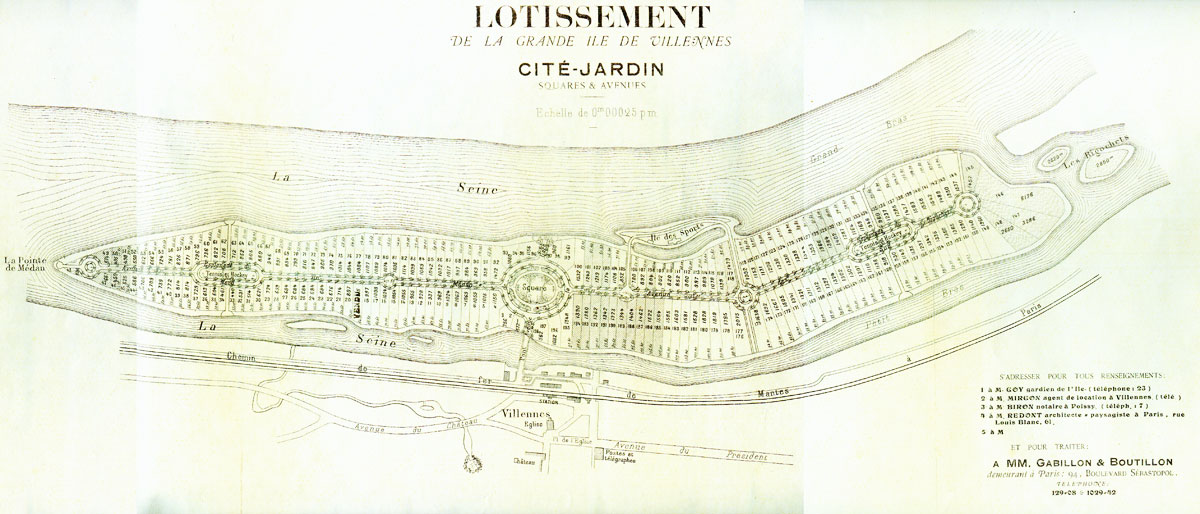

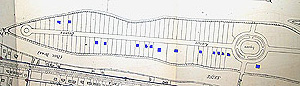

Le plan du lotissement

Ce plan nous montre que les acheteurs devaient choisir et rassembler des parcelles de faible largeur pour constituer le terrain, sur lequel ils allaient édifier leur villa. Il nous apprend également :

- Que des terrains de tennis et de hockey étaient prévus à chacune des extrémités de l'île ;

- Qu'existait du côté du grand bras de la Seine un îlot, appelé "Île des sports", aujourd'hui rattaché à l'île,

Des informations, non reproduites ici, concernent les personnes à contacter pour tous renseignement : M. Goy, gardien de l'île, M. Mirgon, agent de location à Villennes, M. Biron, notaire à Poissy, M. Redont, architecte-paysagiste à Paris. Pour traiter, il fallait joindre MM. Gabillon et Boutillon, à Paris, Boulevard Sébastopol.

Le portail

Pour préserver le caractère privé de l'île et assurer la sécurité de ses habitants, un portail a été construit, au niveau de la grille qui fermait déjà le Chemin de Seine (futur Sentier du Bord de l'eau).

On peut le voir, au fond et à droite, sur une carte postale de 1910, d'où l'image ci-dessus est extraite. |

Le pilier, situé du côté de la Seine, est toujours visible de nos jours. |

|

Ce portail a été ultérieurement remplacé par une double porte à l'extrémité du pont. |

Les premières constructions

Le lotissement initial ne concernait que la partie nord, située à la gauche du pont lorsqu'on entre dans l'île.

|

Le plan de 1914 montre que peu de parcelles ont été bâties avant la guerre ; la construction des villas a repris après 1918. |

|

Celles-ci, le plus souvent orientées vers la Seine et disposant d'un ponton en bordure du fleuve, illustrent toutes les fantaisies architecturales de l'époque.

|

Annonce publiée dans le journal Le Matin, en juin et juillet 1922 |

|

|

Les courts de tennis, qui existent encore de nos jours, ont été parmi les premiers construits à Villennes. |

Les extensions

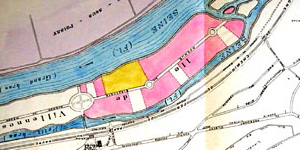

Un projet de lotissement de la partie sud, à la droite du pont, sauf quelques terrains, a été présenté en 1925 par la Société Anomyme Civile Immobilière et Foncière.

Les comparants cités dans le cahier des charges étaient les

propriétaires de cette partie non lotie : Mme veuve Kureth et Melle

Royer, les nièces et héritières d'Edouard Eugène Briens (l'avenue, qui

partage en deux la partie gauche de l'île dans sa longueur, portera le

nom de ce dernier).

Un projet de morcellement (en jaune sur le plan), présenté en 1932,

n'a pas été accepté.

|

Le lotisseur n'avait pas donné satisfaction à la demande de la Commission Départementale des villes et villages (Direction de l'Administration Départementale et Communale du Ministère de l'Intérieur) : la condition était qu'il se mette d'accord avec la municipalité pour la réserve d'un espace libre, destiné à l'établissement d'une plage pour la natation. |

|

Une autre demande d'extension, en 1954, a d'abord été rejetée par le préfet en raison de l'état du pont. Un arrêté municipal, réglementant la circulation sur le pont, permettra son acceptation.

Les attraits de la Seine

Les pimpantes villas qui accueillaient leurs heureux propriétaires, les fins de semaine, sont devenues des résidences principales. Les charmes de Villennes, vantés vers 1910 dans le texte ci-après, sont toujours présents. Si les bords de la Seine ne sont plus un paradis des pêcheurs, les sports nautiques se sont développés à nouveau au début du XXIe siècle !

Villennes, la perle des rivages séquaniens

Un coup de sifflet strident déchire l’air, la lourde machine halette (sic) et le train quitte la gare Saint-Lazare s’élançant, hors de la grande ville, avec un bruit infernal de roues heurtant en une cadence progressive les plaques tournantes de la voie ; derrière lui, de capricieuses volutes de fumée et de vapeur montent dans l'air.

Bientôt, la petite banlieue est franchie on aperçoit Maisons-Laffitte son parc, son château magnifique ; le convoi pénètre sous les chênes séculaires de la forêt de Saint-Germain.

Un arrêt à Achères, en plein bois. Voici Poissy ! à peine avons nous quitté la station que nous voyons se dérouler sur la vitre du wagon, véritable écran d'un cinématographe féerique, les rivages enchanteurs de la Seine.

Une déchirure inattendue dans l'épais rideau de verdure qui borde la voie et le fleuve majestueux apparaît, reflétant le décor de ses rives dans le gigantesque miroir de ses eaux.

Puis, ce sont les Bigochets, îles minuscules, qui défilent en cette course folle ; elles semblent de grosses corbeilles de fleurs et de verdure flottant sur le fleuve, qui les étreint en ses bras enlacés, comme s’il craignait de voir cette parure si belle, descendre le cours de ses eaux pour se fixer en un site moins digne de sa splendeur.

Une autre île, immense, la plus jolie de toute la Seine apparaît aussitôt.

Tout à coup, le frein grince, gronde et trépide, il mord rageusement les roues ; le convoi ralentit sa marche, la machine vaincue s’arrête faisant entendre son souffle puissant. Son haleine brûlante emportée par la brise, semblable à de gros flocons d'ouate légère, paraît se poser sur le feuillage des grands arbres.

Nous sommes à Villennes ! Villennes, la perle des rivages séquaniens !

Trente cinq minutes à peine nous ont suffi pour être transportés dans ce paradis des pêcheurs et des yachtmen.

Et le train déverse sur le quai une foule élégante ; tous se hâtent vers les pimpantes villas dont les couleurs claires se détachent harmonieusement sur l'émeraude de ce cadre incomparable.

La fortune de cette contrée est inouïe, mais elle est justifiée par la très réelle beauté de ses sites.

[...]

On trouve à Villennes de luxueux et confortables canots pour la pêche et la promenade.

Le rameur peut donc, à son gré, se livrer à son sport favori et longer les rives admirables du fleuve. Une excursion dans les îlots des Bigochets, par une matinée ensoleillée, est inoubliable.

Le printemps revêt chaque année la grande île et les îlots d’un manteau fait de fleurs sans nombre. Des rivages très rapprochés s'élance une végétation splendide tout enguirlandée de lianes et de plantes grimpantes.

Les rameaux s'étendent et s'entrelacent en formant au dessus des eaux du fleuve, tranquilles en cet endroit comme celles d'un lac, un dôme impénétrable aux rayons du soleil. Sous ces voûtes verdoyantes, le rameur séduit par le charme infini du lieu et par une fraîcheur exquise toute parfumée des senteurs des prés voisins, modère involontairement l'effort des avirons. Insensiblement sa barque légère frôle avec plus de lenteur l'or rutilant des nénuphars ; puis, elle demeure immobile. Une grande quiétude envahit alors l'âme de ce promeneur indolent et bientôt il rêve qu'il entend, cachée dans ce décor de fête, la muse de Lamartine, préludant sur la lyre de Virgile.

En aucun point, la pêche n'est aussi fructueuse qu’aux environs de Villennes. Le grand bras de la Seine donne asile à toutes les variétés de poissons. Dans le petit bras, on trouve plus particulièrement les espèces qui se plaisent dans les eaux tranquilles, telles que carpes, tanches et brochets.

Les coteaux qui dominent Villennes, plantés d'arbres séculaires, offrent à la villégiature d'agréables promenades.

Avec de tels éléments, le succès ne pouvait manquer de sourire aux promoteurs de l'élégante Cité, et de toutes parts s’élèvent comme par enchantement chalets et villas.

Ici, point d'industrie incommodes, point de guinguettes bruyantes ; si la ville naissante est la patrie par excellence des sports nautiques, elle est avant tout un rendez-vous de villégiature élégante.

Dès l’aube, le pêcheur diligent quitte sa demeure, il détache sa barque ; d'un bras vigoureux il la pousse vers son lieu de pêche, laissant derrière lui un mouvant sillage, que la caresse des premiers rayons du soleil levant, transforme en un étincellement de rubis et d’émeraudes.

Un peu plus tard apparaissent, mues par leurs puissantes hélices, les rapides embarcations automobiles, leurs étraves creusent dans les eaux de profonds sillons, et le flot qu'elles soulèvent va bercer au loin les barques des pêcheurs amarrées à leurs fiches solides.

Voici enfin, les yoles gracieuses et les norvégiennes aux lignes harmonieuses ; les toilettes claires de leurs jolies passagères se reflètent dans le plus profond des eaux et semblent de fabuleuses fleurs aquatiques fraîchement écloses sous les rayons vivifiants du gai soleil du matin.

Les villas

Quelques villas de l'île sont plus particulièrement remarquables par leur architecture et/ou la personnalité de leurs anciens propriétaires. Nous en présentons trois, construites par la même famille d'architectes.

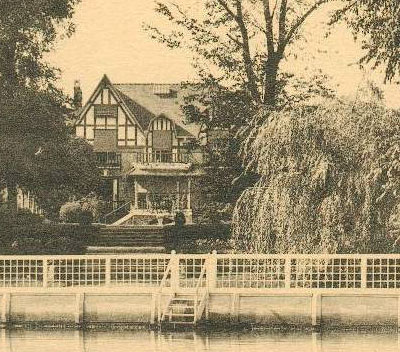

L'Île du Rêve

|

La première villa entre l'entrée de l'île et l'avenue Briens, qui a été rebaptisée Les Cerisiers pendant quelques années, recevait de nombreux et célèbres visiteurs, lorsqu'elle était louée, au milieu du XXe siècle, par Pierre Lazareff. |

|

Il était un camarade de Marcel Bleustein, pas encore nommé Blanchet, depuis l'école communale de la rue de Clignancourt ; tandis que, dans la cour de récréation, Marcel se bagarrait avec Jean Moncorgé (le futur Gabin), Pierre rédigeait avec son frère un bulletin intitulé Le Coq Gaulois, révélant ses talents de journaliste. |

|

Françoise Giroud a décrit les réceptions que le patron de presse, pionnier de l'information télévisée, organisait avec son épouse, fondatrice du magazine Elle :

|

|

Dans son ouvrage Les dimanches de Louveciennes, Sophie Delassein apporte des précisions.

Du temps où ils habitaient avenue Foch, suivant l'exemple de leurs amis Marcel Bleustein-Blanchet et Marcel Dassault, le couple louait une maison de campagne à Villennes, en Seine-et-Oise, à 40 kilomètres de Paris. Bâtie sur l'île de Rêve, la bâtisse à colombages, de style normand, donnait sur la Seine. Les dimanches midi, à Villennes, se retrouvaient souvent les politiques Felix Gaillard et François Mitterrand, mais aussi Marcel Dassault, André Rousselet ou Maître Robert Badinter qui y avait rencontré sa future épouse, Elisabeth, la fille de Marcel Bleustein-Blanchet. « On avait une vie formidable, raconte ce dernier. Tout Paris espérait être invité chez Pierrot, Marcel ou moi. On recevait des amis d'amis qui les amenaient pour rencontrer les gens qu'il fallait voir et qui détenaient les pouvoirs, les grands noms de la Résistance que nous avions tous faite, les Chaban-Delmas, les Comiglion-Molinier. Nous côtoyer, c'était pour certains, qui durant la guerre ne s'étaient guère engagés, une façon de se dédouaner.»

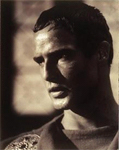

Pierre y recevait sans cérémonie sa maîtresse Carmen Tessier. Hélène y logeait son amant, Jean Chevalier, photographe à Elle. Dans une maison voisine, vivait Marlon Brando qu'Un tramway nommé désir n'avait pas encore révélé. Sur l'Ile de Rêve, il venait en voisin, accompagné de Roger Vadim, de Daniel Gélin et des frères Marquand.

|

La villa L'Île du Rêve avait été construite sur un pré acheté en 1914 par Stanley Whitechurch, négociant britannique, l'un des directeurs de la société de tannerie George Whitechurch Ltd. |

Major de l'aviation britannique, à Paris, pendant la Première Guerre mondiale, il vécut une centaine d'années. Cliquez ici pour faire sa connaissance et lire des informations sur l'entreprise fondée par son père.

|

|

Joséphine Vial de Montanier, qui aurait été très proche de ce dernier, lui succéda en 1923 ; cantatrice originaire de Nice, elle a chanté sous le nom Andrée Vally à l'Opéra de Paris et à l'Opéra de Monte-Carlo. |

Cliquez sur sa photographie pour mieux la connaître ! |

|

Elle garde néanmoins certains de ses mystères. C'est elle qui, plus tard, loua la villa à Pierre et Hélène Lazareff. Leurs invités pouvaient admirer les boiseries et le mobilier de style anglais, que Stanley Whitechurch avait fait installer, ainsi que le paysage des rives de la Seine. |

Welcome

|

Aucune clôture ne sépare la villa voisine de L'Île du Rêve ; faisant, à l'origine, partie de la même propriété, son nom peut désigner la capacité d'accueil des voisins.  |

Les locataires de l'été 1950

Yves Courrière, biographe de Pierre Lazareff, confirme qu'il hébergea deux jeunes Américains, locataires de cette maison, souhaitant prolonger leur séjour. Dick et Marlon recevaient d'autres jeunes célibataires, fous de cinéma :

|

|

|

|

|

À la suite de cette cohabitation, Pierre Lazareff devint le producteur de l'adaptation française de la pièce de Tennessee Williams Un tramway nommé désir.

|

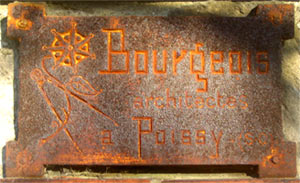

L'architecte

|

Théophile Bourgeois, architecte de la villa Welcome, pourrait être également celui de L'Île du Rêve.

Cliquez sur la photographie de sa plaque pour avoir un aperçu de ses diverses réalisations ! |

|

L'Heure Romantique

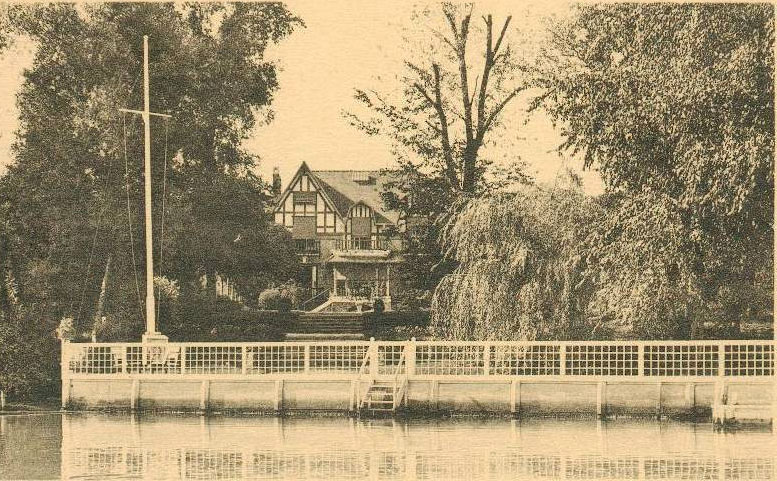

Plusieurs cartes postales anciennes nous montrent l'accès par le grand bras de la Seine à cette villa, disposant d'un grand quai pour l'amarrage des bateaux.

|

|

La parfumeuse de l'île

Son nom est celui d'un parfum lancé en 1928 par la société Corday. Elle a été construite quatre ou cinq ans plus tard, vraisemblablement grâce aux bénéfices réalisés par les deux sociétés de la parfumeuse Blanche Arvoy.

Le terrain a, en effet, été acquis en 1932 par un britannique, Bertie Arvoy, l'époux de Blanche Reneaux.

Les architectes

|

Les plans de la villa, de style anglo-normand, ont été dressés par Lucien et Paul Edmond Bourgeois, fils et successeurs du célèbre architecte de Poissy, Théophile Bourgeois. Celui-ci est le bâtisseur de plusieurs villas de Villennes, dont quelques unes dans l'île. Ils ont mis en œuvre, pour la construction de la villa "L'Heure Romantique", un procédé innovant utilisant des poutres métalliques. |

Le propriétaire suivant

La villa a été vendue, en décembre 1938, à un Parisien exploitant un commerce de vêtements, Pierre Léon Marx. Il a doublé la superficie du terrain, en acquérant une parcelle de 17 ha en 1945.

La villa, de nos jours

Malgré quelques modifications et extensions, la villa L'Heure Romantique a conservé son apparence d'origine, qui est presque la même de chacun des deux côtés.

|

|

|

|