Le château de Villennes

La construction du nouveau château

Après son retour d'émigration en 1801, le vicomte Charles Marie Eustache d'Osmond, gendre de Pierre Paul Gilbert de Voisins, le dernier seigneur de Villennes, a construit ce château sur les communs et les dépendances de l'ancien château des seigneurs (le château "Perdrier-Brinon"), complètement délabré.

Cliquez ci-après pour lire la biographie du vicomte d'Osmond, maire de Villennes de 1807 à 1815 et de 1816 à 1824.

Les quatre propriétaires suivants : des "Parisiens",

dont les familles étaient originaires du sud de la France

Ce nouveau "Château de Villennes" a eu, ensuite, plusieurs propriétaires :

- Jean de Bez, agent de change puis peintre, qui a succédé au vicomte comme maire de Villennes, de 1824 à 1831 ;

- Justin Clément de Givry puis son neveu Joseph Alexandre Paul

Clément de Givry ;

- Jean Baptiste Paradis, journaliste financier, notamment chroniqueur au journal Le Constitutionnel.

Jean de Bez

Son existence au Vigan, à Paris, puis à Villennes

|

Connu sous le patronyme de Bastier de Bez, écrit parfois Bastié de Bez, son nom complet était Jean Joseph Bastier de Villars de Bez d'Arre. Sa famille, celle des barons de Bez d'Arre, du nom de deux bourgs de la vallée du Vigan, est connue dans l'histoire de cette cité des Cévennes méridionales, dont son frère aîné a été maire en 1841. Né dans le Gard au Vigan, le 6 juin 1780, il épousa, en 1806, Alexandrine Charlotte Françoise de la Frenaye. |

|

Agent de change à Paris, il abandonna la capitale pour s'installer à

Villennes et devenir peintre.

Jean Joseph Bastier de Bez a vendu le château, le 3 avril 1837, à

Justin Clément de Givry ; il est décédé à Paris en 1860.

L'un de ses trois fils, Charles Eugène, né à Paris en 1812, a épousé,

en 1837, Marie Elisabeth Marchant de Vernouillet (1817-1882). Il est

décédé en 1890 au château de Chalandray à Montgeron (Seine-et-Oise, de

nos jours Essonne).

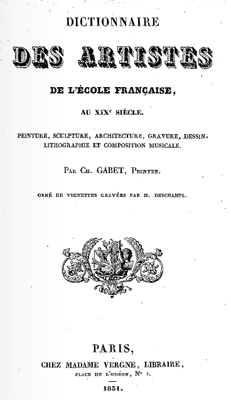

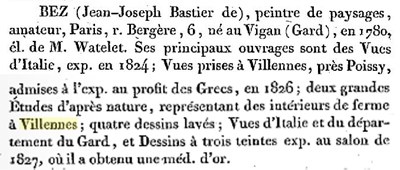

L'artiste peintre

Les dates et les lieux de ses œuvres montrent son itinéraire : il a réalisé des tableaux en Italie (Gênes, Nardi, Tivoli) en 1824. Il a peint de nombreux paysages de Villennes et des environs de 1827 à 1836, tout en laissant des traces picturales de divers séjours à Naples, à Bordeaux, dans les Pyrénées (notamment près de Luchon, où il y a une cascade de Bez) et au Vigan, où il est, vraisemblablement, retourné ensuite.

|

Une notice sur ce peintre amateur a été publiée, en

1831, dans le Dictionnaire des artistes de l'Ecole

Française :  |

"Vüe du Moulin Nougarède, à Aulas, Gard", 1825. |

Nous pouvons juger le style de cet artiste, à travers ses tableaux du Vigan et des environ, dont certains sont exposés au Musée Cévenol, situé dans cette ville. Son ancien site Web décrivait une autre peinture de la manière suivante : |

L'œuvre résume le goût pour le paysage à la manière délicate et morale de Granet dont Bastié de Bez était un admirateur, lui ayant même demandé un dessin pour son album, à Rome en mars 1823. A la manière de Watelet dont il avait été l'élève, soucieux de respecter la tradition des maîtres français de la fin du XVIIIème siècle comme Carmontelle, Fragonard ou Hubert Robert, Bastié de Bez reflète dans sa peinture le premier Romantisme au goût italien.

Le peintre villennois

Voici la liste de ses œuvres connues, réalisées lorsqu'il habitait au château de Villennes :

| Année | Titre | Lieu |

| 1827 | Intérieur d'une cour de paysan | Villennes |

| 1827 | Intérieur de cour | La Clémenterie |

| 1831 | Intérieur d'une cour de paysan | Villennes |

| 1831 | Vue prise des hauteurs de Villennes | Villennes |

| 1831 | Vue du moulin de Mignaux | Poissy |

| 1833 | Vue de l'église de Villennes | Villennes |

| 1833 | Vue prise des hauteurs de Mignaux | Villennes |

| 1833 | Intérieur d'une cour de paysan | Médan |

| 1833 | Vue prise à Médan | Médan |

| 1833 | Vue prise sur les bords de la Seine ; effet du matin | |

| 1834 | Intérieur de cour de paysan | Breteuil |

| 1834 | Vue prise à Acqueville | Villennes |

| 1834 | Vue prise à Villennes | Villennes |

| 1835 | Vue prise à Marcinval | Vernouillet |

| 1835 | Intérieur d'un moulin à cidre | Villennes |

| 1835 | Intérieur de l'église de Villennes | Villennes |

| 1836 | Intérieur de cour de paysan | Médan |

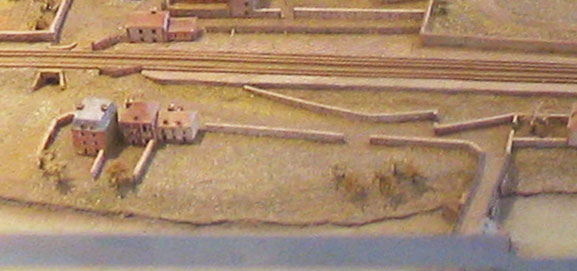

Malheureusement, nous ne connaissons pas de photographies de ces

tableaux mais nous avons trouvé un autre, qui nous donne beaucoup

d'informations sur le château et sur le village en 1829.

Pour voir des détails, notamment le château, agrandis :

- Cliquez sur l'image pour augmenter le contraste (et

à nouveau, éventuellement, pour revenir à l'image d'origine.

- Déplacez le curseur pour actionner la loupe.

Justin et Paul Clément de Givry

|

La famille d'Ambroise Alexandre Justin Clément de Givry  et de son neveu Joseph Alexandre Paul Clément de Givry a occupé un rang distingué dans la noblesse de robe parisienne. |

|

Parmi leurs ancêtres, se trouvaient successivement :

- Antoine Clément, marchand apothicaire à Arles, marié en 1640.

- Antoine Julien Clément (1649-1729), qui est venu se fixer à Paris et a été l'un des plus célèbres accoucheurs de son temps ; nommé chirurgien du Roi et premier valet de chambre de la Dauphine, il obtint en 1711 des lettres patentes d'anoblissement ; il s'était marié en 1682.

- Alexandre Julien Clément de Givry (1685-1747), qui avait l'honneur d'être filleul de Louis XIV et devint conseiller au Parlement de Paris, marié en 1714.

- Ambroise Alexandre Julien Clément de Feillet (1715-1778), marié en 1743.

- Athanase Louis Clément de Givry, né en 1746, marié en 1771 et à nouveau en 1775, décédé à Paris en 1825,

- Jean Ambroise Chrysostome Marthe Clément de Givry, né en 1782 à Paris, marié en 1808 et en 1823, décédé en 1832.

|

Le Sophora, qui pendant de nombreuses années a été une attraction de Villennes, avait été rapporté du Japon, en 1803, par le capitaine de Givry. Il ne semble pas que celui-ci ait un lien avec la famille Clément de Givry. |

|

Justin a habité le château de Villennes de 1837 jusqu'à son décès en

1855 ; sans postérité, il a légué la propriété à un fils de son frère

aîné Jean Chrysostome Marthe : Joseph Alexandre Paul.

Nous connaissons Paul Clément de Givry et ses enfants, grâce à son

arrière-arrière-petit-fils, Michel Clément de Givry, que nous

remercions très vivement pour les documents qu'il nous a communiqués.

|

|

Né en 1811 à Paris, où il s'est marié en 1841 avec Marie Adélaïde Delphine Le Mareschal, Paul Clément de Givry est décédé dans la capitale en 1892.

|

Participant aux réunions du conseil municipal de Villennes, relatives aux finances de la commune, en tant que l'un des dix habitants plus imposés, il en devint membre en novembre 1852. |

Il était présent à la plupart des réunions, à partir de février suivant jusqu'en novembre 1868 ; dans les procès verbaux des réunions, il a été alors noté "absent sans avoir fait connaître ses motifs", avec la précision suivante en mai 1870 : "actuellement à Paris". En fait, le château avait un nouveau propriétaire depuis 1868.

Les trois premiers de ses six enfants ont connu le château de Villennes, mais ils étaient nés avant son acquisition :

|

- Alexandre Amable Ludovic (1842-1929) : avocat, il a épousé une fille du Président du tribunal de Mantes. - Marie Joséphine (1843-1883) : elle est devenue religieuse à l'Abbaye aux Bois et rue de Sèvres à Paris (Sœur St Thomas d'Aquin, Congrégation Notre Dame). |

|

- Olivier Anathase René (1850-1917) : "propriétaire", il s'est installé, vraisemblablement, chez la famille de son épouse, à Choisy au Bac (Oise).

|

Ses trois derniers enfants sont nés à Villennes :

- Marie Emilie (1853-1880) : elle a épousé, en mai 1875, le préfet du Calvados, Emmanuel Adrien Jacques Coppinger, fils d'un administrateur civil des manufactures de tabac de l'Etat. |

|

|

- Anne Hippolyte (1855-1929) : capitaine de cuirassiers, il a reçu la Légion d'honneur. Voici un résumé de sa carrière militaire : entrée au 22e Dragons en novembre 1876 ; à Saumur en mai 1880 ; nommé sous-lieutenant au 5e Dragons en mai 1881 et lieutenant au 5e Cuirassiers en février 1886 ; régiments de Lyon, Reims et Tours. |

- une fille née sans vie en 1860.

|

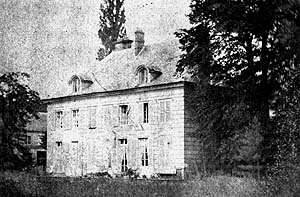

Cette photographie du pavillon de droite du château a vraisemblablement été prise avant la vente du château, en 1868. |

Jean Baptiste Paradis

Son existence et sa carrière de journaliste

Il est né le 12 janvier 1827 à Lyon, où son père était

négociant en soieries. Celui-ci l'employa pendant quatre ans dans sa

maison de commerce, après ses études.

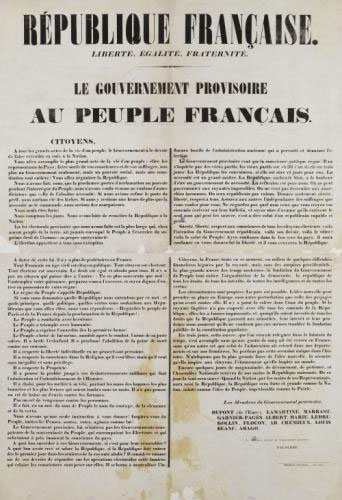

En 1848, la "Révolution de février", qui mit fin à la Monarchie de Juillet pour établir la deuxième République, l'a projeté dans la carrière de journaliste.

|

|

Trois jours après, il a fondé à Lyon un petit journal, Le 24 Février, qui n'a vécu que quelques semaines. Il a écrit ensuite dans deux autres journaux de cette ville : La Constitution et La Liberté.

En mars 1849, il est allé à Paris pour y faire des études de droit. Il prit part à la rédaction de plusieurs journaux :

- en 1851 : L'Evénement, journal inspiré par Victor Hugo ;

- en 1852 : Le Bien-être universel, journal hebdomadaire fondé par Emile de Girardin ;

- en 1853 : La Presse, où il a écrit des articles d'économie politique ;

- à partir de 1854 : Le Constitutionnel, dont il rédigeait le bulletin financier.

La dernière fonction de Jean Baptiste Paradis a été la direction du journal Le Moniteur des tirages financiers, "propriété et organe du Crédit général français", fondé en 1864.

Il a, également,été le rédacteur de la partie industrielle de plusieurs revues et il a fondé lui-même un journal de finances.

|

Il s'est marié avec Rosalie Louise Banchet à Vaugirard (Seine), en mai 1856. |

En 1868, l'affaire du Transcontinental entraîna la ruine de Jean Baptiste Paradis, victime, comme d'autres spéculateurs, des manœuvres frauduleuses de dirigeants de la Compagnie américaine Transcontinental Memphis el Paso and Pacific Rail Road, qui construisait une partie du chemin de fer interocéanique.

Il est mort à Naples, le 23 avril 1871 pendant l'épisode de la Commune de Paris. Avait-il quitté la France comme de nombreux rédacteurs de journaux, menacés d'arrestation alors que l'impression des organes de presse, autres que ceux récemment créés par les "communards" ou contrôlés par eux, avait été bloquée par les forces de police, le 19 mars, c'est à dire le lendemain de l'émeute insurrectionnelle. S'est-il suicidé, suite à sa faillite financière, comme il a été dit ?

Cliquez ici pour lire des précisions sur ce journaliste financier, châtelain de Villennes.

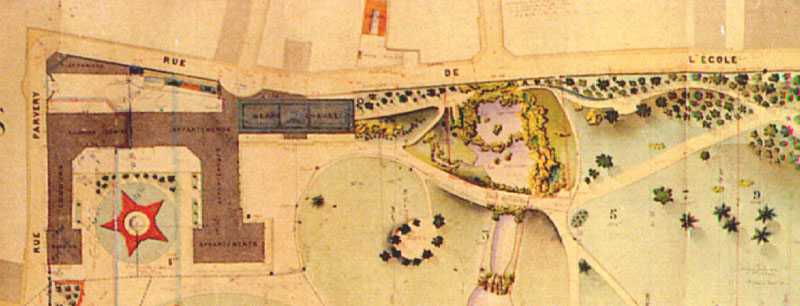

L'aménagement du parc

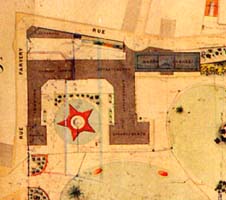

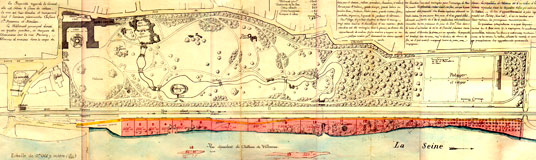

Jean Baptiste Paradis a montré un sens artistique dans les choix qu'il a faits pour la transformation du parc du château de Villennes. Il a profité du projet communal de raccordement de la rue Parvery et de la rue de l'école pour agrandir le parc du château. Il a dépensé, en 1869, des sommes considérables pour faire transformer ce parc de huit hectares par le paysagiste des parcs de Saint-Leu, de Mortefontaine, du domaine de Stors (Val d'Oise) et du Bois de Boulogne, Louis-Sulpice Varé.

Dans le Bois de Boulogne, Louis-Sulpice Varé avait voulu créer une rivière artificielle, à l'imitation de la "Serpentine" de Hyde Park, que Napoléon III avait admirée. Il avait, toutefois, mal calculé son nivellement et sa rivière était à sec à l'amont et transformée en lac à l'aval. Alphand la remplaça par deux lacs de niveaux différents, séparés par une cascade, donnant naissance à des ruisseaux qui sillonnent le Bois. À travers les futaies, il perça des allées sinueuses.

Jean Baptiste Paradis a fait, également, parcourir le parc de Villennes par une rivière anglaise, issue d'une magnifique grotte artificielle construite au point culminant de la propriété. Il a fait bâtir une "serre chaude" pour abriter des arbres exotiques en hiver.

L'héritière, épouse d'un fils naturel de Napoléon III

Marie Henriette Paradis

|

|

Premier mariage

Celle-ci est devevenue la comtesse de Labenne par son mariage, en mars 1879, avec un fils naturel de Napoléon III, Alexandre Louis Ernest Bure, comte de Labenne.

Elle lui apporta en dot le château de Villennes, un hôtel particulier situé rue de Miromesnil et 500 000 francs. Il semble que cette somme n'ait jamais été versée !

|

Alexandre Bure décéda en février 1882. Leur fils Georges-Henri Louis mourut deux ans plus tard à l'âge de quatre ans, à Paimpol où ils avaient acquis une villa. Au début de 1885, Marie Henriette Paradis y a fait transférer le corps de son époux pour qu'il repose, à côté de celui de leur fils, dans la chapelle de Plourivo. |

Deuxième mariage

Après le décès du comte de Labenne, elle s'est remariée, en juin de l'année suivante, avec son intendant, Louis Auguste Dupont. Ils ont quitté Villennes pour s'installer dans la maison de Paimpol.

|

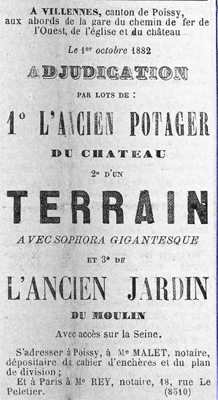

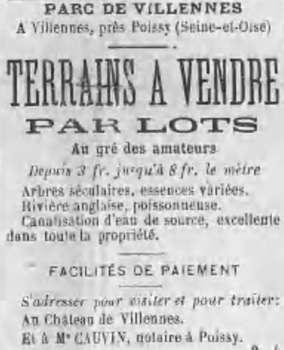

Le potager et les terrains, situés entre le chemin de fer et la Seine, sont été mis en vente en 1882 (annonce dans le journal Le Courrier de Versailles, du 21/9/1882). Ils sont devenus la rue du Pont.

La rue du Pont, en 1896 |

|

Un arrêt du Conseil d'Etat, exonérant M. et Mme Dupont de la contribution mobilière, nous apprend qu'ils avaient quitté le château de Villennes avant 1884.

CONSIDÉRANT qu'il résulte de l'instruction que le sieur Dupont et sa femme, la dame veuve de Labenne, ont quitté le château de Villennes avant le 1er janv. 1884 et l'ont entièrement démeublé ; qu'aux termes de l'art. 13 de la loi du 21 avril 1832, la contrib. mob. n'était donc plus due à raison de ce château pour l'année 1884; Cons. que le sieur Dupont n'a pas justifié devant le cons. de préf. de Seine-et-Oise de son imposition à la contrib. mob. pour l'année 1884, sur le rôle de la ville de Paris, lieu de sa nouvelle résidence; que c'est avec raison que ledit cons. de préf. a rejeté sa demande en décharge; Mais cons. que le sieur Dupont produit cette justification devant le Conseil d'Etat; que dès lors, il y a lieu de lui accorder la décharge demandée...

|

Sur cette photographie de Marie Henriette Paradis à l'âge de la maturité, nous trouvons les mêmes traits que sur son portrait à 16 ans … ainsi que le même pendant d'oreille. |

|

Troisième mariage

Après le décès de Louis Auguste Dupont, après avoir épousé en 1920 Jules Clair Aubert, elle l'a suivi en Avignon ; elle a adopté sa filleule, la fille qu'il avait eue avec sa première épouse, Madeleine Joséphine Marie Dupont. Existait-il un lien de parenté avec Louis Auguste ?

|

Sur cette photo, qui nous a été aimablement communiquée, ainsi que les deux portraits, par Madeleine Peperty, celle-ci était, jeune fille, avec ces trois personnes :

Né en 1872 dans la Drôme, Jules Clair Aubert est mort à

Orange en 1922. Marie Henriette Paradis est décédée en

Avignon, en décembre 1937 ; elle y a été inhumée sous le nom "Veuve

Aubert" ! Elle ne parlait jamais de ses vies antérieures mais elle avait conservé des manières aristocratiques : chaque soir, sa fille devait lui faire une révérence avant de la quitter. |

Projet sans suite : l'installation du collège Chaptal

Ce journal du 14 mai 1884 titrait en première page : LE COLLÈGE CHAPTAL DANS LE CHATEAU D'UN FILS DE NAPOLÉON III. Voici l'article, qui nous donne également des informations sur les causes de la faillite de Jean Baptiste Paradis :

Le collège municipal Chaptal - qui est l'enfant gâté de la ville de Paris - vient de recevoir de cette mère prodigue un cadeau de six cent mille francs : le château de Villennes (près Poissy), et l'on va incessamment y aménager une succursale champêtre de l'établissement scolaire du boulevard des Batignolles.

Histoire Contemporaine.

Le château de Villennes - qui ne figure pas sur la liste des monuments historiques - a pourtant son histoire ; il a surtout des histoires avec les huissiers. Heureux les châteaux qui n'ont pas d'histoire ! Il y a de cela presque dix ans, ce domaine appartenait à un opulent financier, M. Paradis, qui s'épanouissait alors dans toute sa splendeur et que la bruyante catastrophe du « Transcontinental » précipita aux abîmes ; il mourut subitement en Italie, et le bruit courut qu'il s'était suicidé. Peu de temps avant la ruine, le château de Villennes avait été donné en dot par M. Paradis à sa fille qui épousait le comte de la Benne.

Les Amours du Donjon.

Le comte de la Benne était le propre fils de Napoléon III - ou, pour mieux dire, du prince Louis, dont la liaison avec une femme du peuple, de Ham, pendant les années de captivité, a souvent été racontée. De cette liaison naquirent deux fils, auxquels le prince, devenu l'empereur, fit une belle situation, en leur donnant une immense propriété dans les Landes, entre Pau et Bayonne. Il leur octroya, en outre, les titres de comte d'Orx et comte de la Benne ; - Orx et la Benne étaient d'importants villages situés sur leurs terres. En outre, l'empereur obtint de son frère de lait, M. Bure, qui épousa la mère des deux jeunes seigneurs, leur adoption ; puis, comme le comte de la Benne, qui était, parait-il, le favori, manifestait peu de goût pour la vie landaise, Napoléon III le fit nommer receveur particulier dans le huitième arrondissement ; le comte de la Benne, qui était, dit-on, un parfait gentleman et un Parisien aimé de tous, fut révoqué en 1877, quelques mois après son mariage avec Mlle Paradis, qui lui apportait en dot, avec le château de Villennes, un hôtel, rue de Miromesnil, et 500.000 francs. Survint l'affaire du « Transcontinental » ; les cinq cent mille francs ne furent pas versés, et les créanciers de M. Paradis - mort insolvable - se rejetèrent sur la propriété de sa fille et mirent sous séquestre le château de Villennes, ainsi que l'hôtel de la rue de Miromesnil. M. de la Benne est mort il y a deux ans, et sa veuve, ne sachant que faire pour liquider la situation de ses domaines, a fini par épouser un homme d'affaires - expérimenté, s'il faut en croire son âge - M. Dupont, de Versailles.

L'Acquisition.

C'est avec M. Dupont que la ville de Paris a traité l'affaire de l'acquisition du château, moyennant une dépense de six cent mille francs - préalablement approuvée par notre regretté conseil municipal. - La Ville va entrer en possession presque immédiatement. La somme qui sera payée en dix annuités servira principalement à couvrir les hypothèques prises, et il ne restera, assure-t-on, que 225.000 francs à verser entre les mains de Mme Dupont. Le domaine de Villennes - situé dans un paysage ravissant, sur les bords de la Seine, à une demi-heure de marche de Poissy - , se compose d'un parc immense, qui forme toute la « façade » du village. Il est coupé par la ligne du Havre, qui sépare le parc, proprement dit, des prairies en bordure de la Seine. Le château est très grand ; il se compose de trois corps de bâtiment avec ailes, autour d'une cour d'honneur, dont l'entrée est sur la place de l'église, à deux minutes de la station du chemin de fer. Il possède des serres superbes, une pièce d'eau avec des poissons rouges et autres, et, enfin, un immense potager qui suffirait à l'alimentation d'un collège de végétariens.

Le lendemain, le Journal des débats politiques et littéraires a annoncé également que "La ville de Paris vient d'acheter 600.000 fr. le château de Villennes, près Poissy, pour y installer une succursale du collège municipal Chaptal". Apparemment, le projet ne se réalisa pas ; la raison a t donnée dans un entrefilet du journal Le Courrier de Versailles, le 3/8/1894.

[...] La délégation du Conseil municipal de Paris abandonnerait le projet d'acquisition du château de Villennes pour y établir une succursale du collège Chaptal, parce que les bâtiments sont situés trop à proximité de la Seine et que les brouillards qui s'élèvent trop souvent sur le fleuve, surtout au printemps et à l'automne, pourraient incommoder les élèves. On ajoute que l'idée d'envoyer les eaux d'égout dans la plaine d'Achères pourrait encore être préjudiciable à la succursale de Chaptal à Villennes.

Pratiquement plus entretenu, le château s'est dégradé lentement.

Le dernier propriétaire, "promoteur immobilier"

Bizarre : selon un descendant d'une famille alliée à celles d'Hippolyte Charles Henri Pichard du Page et de son épouse, celui-ci aurait fréquenté le collège Chaptal pendant son adolescence.

|

Né en 1853 à Paris, il est décédé à Versailles en 1938. Son épouse, Jeanne Marie Berthe Liotard, lui a donné six enfants. L'un d'eux, René, a été conservateur de la Bibliothèque de Versailles et du Musée Lambinet. Conférencier, musicien, secrétaire général puis président de l’Académie de Versailles, il a été l'auteur de plusieurs ouvrages. Des croquis de lui ont été publiés dans Toutes les nouvelles de Versailles sous le pseudonyme de Pich puis de Gap. |

Une arrière-petite-fille a rédigé un ouvrage sur l'histoire des habitants de la région d'où leur famille était originaire, la Vendée.

Demeurant à Paris 7 rue Pelouze, Hippolyte Pichard du Page a acquis, en deux fois, le château et le parc, vraisemblablement dans le but de réaliser l'opération immobilière, qui a transformé complètement le village :

- En 1887 : le terrain compris entre la Seine et la voie de chemin de fer ;

- le 7 juin 1893 : le château et l'autre partie du parc.

Voici la description des deux lots vendus, dans l'annonce, publiée le 6/8/1893 dans le journal Le courrier de Versailles :

1. Une grande propriété appelée Château de Villennes, sise à Villennes, canton de Poissy (Seine-et-Oise), comprenant : trois vastes bâtiments reliés ensemble et élevés partie sur terre-plein et partie sur caves d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un second étage mansardé couvert en ardoises. – Le premier bâtiment en aile à gauche est composé au rez-de-chaussée de grands et petits salons, grande salle à manger, belle cuisine. – Au premier étage : quatre chambres à coucher, cabinets de toilette, salles de bains dont l'une en marbre et mosaïque, lingerie, salle de billard avec allée vitrée conduisant à un jardin d'hiver. – Au deuxième étage, grenier et chambre de bonne. – Le bâtiment en facade est composé : au rez-de-chaussee, d'une laiterie, écurie, remises, bûcher et chenil ; au premier étage, fruitier, cuisine et seize chambres à coucher donnant sur un couloir unique, grenier et mansardes au-dessus. – Orangerie au-dessus de laquelle existe un beau jardin d'hiver. – Le bâtiment en aile à droite est composé au rez-de-chaussée d'un logement de concierge avec cuisine, cabinet et chambres à coucher, et au premier étage de quatre chambres à coucher ; grenier au-dessus. – Volière, rocher, cascade ; vastes parc et jardin. – Rivière parcourant une grande partie de la proprieté. – Le tout, d'un seul tenant, contenant, avec l'allée partant de la station du chemin de fer, huit hectares vingt-trois ares quinze centiares environ, dont partie en terrain boisé avec entrée sur cette allée par une grille monumentale sur la place de l'Eglise, longe, d'un côté, la rue de l'Ecole et le chemin des Prés-Blondeau ; d'autre côté, la ligne du chemin de fer de l'Ouest, et, tient, au fond, un lot de terrain avec arbres vendu à Monsieur Roquencourt.

2. Une parcelle de terrain d'une contenance d'environ deux cent treize mètres soixante-huit centièmes formant ce qui reste d'un terrain plus considérable autrefois, sis au même lieu de Villennes entre la Seine et la ligne du chemin de fer de l'Ouest, tenant, la Seine, des deux côtés, Messieurs Briens et Hellstern, et ayant entrée sur un chemin de trois mètres de largeur longeant la ligne du chemin de fer de l'Ouest.

La somme de 240 000 francs alors payée par le nouveau propriétaire n'a pas été versée à M. et à Mme Dupont mais à leurs créanciers :

- 100 000 F à Mme Combes, épouse de Victor Armand Rocquencourt, au profit duquel ils avaient souscrit une obligation en mai 1890 ;

- 139 000 F aux frères Henri et Georges Rose, constructeurs mécaniciens à Poissy ;

- Le surplus (1 000 F), représentant les intérêts de cette créance à Virgile Morel.

|

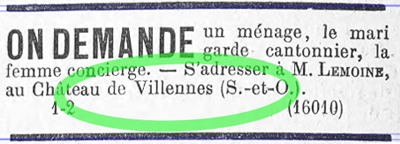

Annonce publiée dans le journal Hippolyte Pichard du Page n'avait pas encore revendu le château ; il devait le faire garder et entretenir son parc. |

|

Le Figaro du 1er juillet 1898 a annoncé une matinée théâtrale concert, qui devait avoir lieu dans la serre du château au profit des pauves de la commune, à l'initiative du maire ; celui-ci était, effectivement, un familier des théâtres parisiens. |

|

|

Le Gaulois a publié les noms des artistes qui se produiraient, avec la participation de la fanfare de Poissy. |

Tableau des propriétaires successifs

Nous résumons, ci-après, les différents propriétaires après la restitution du château à la fille du dernier seigneur et à son époux jusqu'à la vente du parc par lots.

Le château et le parc, lors de leur dernière vente

Description générale

L'acte notarié a décrit le château et son parc, de la manière suivante :

|

|

trois vastes bâtiments reliés ensemble et élevés partie sur terre plein et partie sur caves, d'un rez de chaussée, d'un premier étage, et d'un second mansardé, couvert en ardoises.

Le premier bâtiment en aile à gauche est composé au rez de chaussée de grand et petit salons, grande salle à manger, belle cuisine. Au premier étage, quatre chambres à coucher, cabinets de toilette, salles de bains dont une en marbre et mosaïque, lingerie, salle de billard avec allée vitrée conduisant à un jardin d'hiver. Au deuxième étage, grenier et chambres de bonnes.

Le bâtiment en façade est composé : au rez de chaussée d'une laiterie, écurie pour six chevaux, remises, bûcher et chenil. Au premier étage, fruitier, cuisine et seize chambres à coucher donnant sur un couloir unique, greniers et mansardes au dessus.

Orangerie au dessus de laquelle existe un beau jardin d'hiver.

Le bâtiment en aile à droite est composé : au rez de chaussée d'un logement de concierge avec cuisine, cabinet et chambres à coucher et au premier étage de quatre chambres à coucher, grenier au dessus.

Volière - Rocher - Cascade -

Vastes parc et jardins - Rivière parcourant une grande partie de la propriété.Le tout d'un seul tenant contenant avec l'allée partant de la station du Chemin de fer huit hectares vingt trois ares quinze centiares environ dont partie en terrain boisé avec entrée sur cette allée et par une grille monumentale sur la place de l'Eglise, longe d'un côté la rue de l'Ecole et le chemin de des Prés Blondeau, d'autre côté la ligne du Chemin de Fer de l'Ouest et tient au fond un lot de terrain avec arbres vendu à M. Roquencourt.

II. Une parcelle de terrain d'une contenance d'environ deux cent treize mètres soixante huit centièmes formant ce qui reste d'un terrain plus considérable autrefois au même lieu de Villennes entre la Seine et la ligne du Chemin de fer de l'Ouest, tenant la Seine, des deux côtés MM Briens et Hellstern et ayant entrée sur un chemin de trois mètres de largeur longeant la ligne du Chemin de fer de l'Ouest.

Les documents, établis lors du lotissement en 1893, donnent une bonne description des bâtiments du château ainsi que du parc.

Les bâtiments du château

Le bâtiment principal divisé en quatre parties, se compose :

de communs sur la rue Parvery.

des écuries et remises dans le corps de bâtiment perpendiculaire à cette rue.

appartements de maîtres dans la seconde aile.

serre chaude d’une construction toute récente, fort bien agencée, et d’un aspect extérieur du meilleur goût. Une cheminée en briques, de 15 mètres de hauteur sert d’échappement aux fumées des foyers situés, au rez-de-chaussée de la serre.

Les trois premières parties du bâtiment sont de construction très ancienne et ont été restaurées plusieurs fois. Elles devraient, actuellement être réparées à l’extérieur.

La décoration des façades est, sauf celle du vestibule, dépourvue d’ornements.

La toiture est en ardoise bleue, sur une très bonne charpente, à deux pans.

La majeure partie des matériaux employés sont la brique et le moellon de pays. Certaines parties sont en pierre de taille. D’autres parties situées derrière les écuries étant en assez mauvais état ne sont citées que pour renseignement.

Les autres bâtiments importants sont deux serres tempérées, placées au fond du potager, et les abris de la faisanderie construits dans l’île.

La surface des bâtiments se décompose ainsi qu’il suit :

Château et parc 70 084 m2 Potager verger 15 300 m2 Terrains bordant la Seine 350 m2 Les deux îles 609 m2 Il n’y a que deux caves situées sous les salons du rez-de-chaussée. Les appartements de maîtres se composent au rez-de-chaussée, de salle à manger, de salon sculpté orné de dix grands panneaux décoratifs peints sur soie, deux grands salons et vestibule. Au premier étage, riche bibliothèque, lingerie, salle de bains mosaïque à l’orientale, et chambre à coucher, deux cabinets de toilette, grand salon, cabinets d’aisance. Un beau fumoir mosaïque est aménagé au devant de la serre chaude. Toutes ces pièces sont d’une luxueuse décoration.

Les autres salles du rez-de-chaussée se composent de trois chambres pour le concierge, une orangerie dallée, une remise pour trois voitures, un grand bûcher, une grande écurie en chêne pour six chevaux, sellerie, graineterie, buanderie, deux cabinets. Remise pour huit voitures, garde manger, grande laiterie en marbre blanc, vacherie, bûcher pavé, grande cuisine, office, poulailler, pigeonnier, logement du jardinier et abreuvoir.

Au premier étage il y a trois chambres au-dessus du concierge, vingt autres chambres de domestiques et une cuisine, quatre chambres ont été aménagées dans le grenier, au-dessus des appartements de maîtres, quatre escaliers y compris un magnifique escalier principal, desservant ces divers appartements.

L’eau est partout, distribuée dans les appartements, et la cour du fond ainsi que celle du devant, sont pourvues de fontaines ornementales, toujours alimentées.

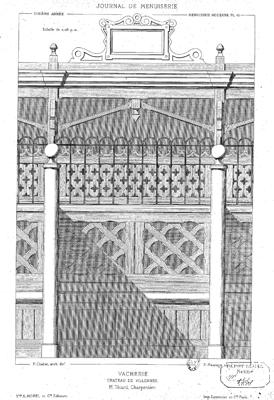

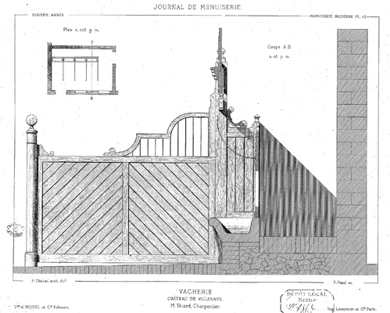

La vacherie

|

Le Journal de menuiserie, publié en 1873, nous fait connaître la vacherie, construite la même année au château de Villennes par M. Tetard, charpentier.

|

Le parc du château

La surface totale de la propriété est de 101 017 m2 décomposable en :

Château et parc 70 084 m2 Potager verger 15 300 m2 Terrains bordant la Seine 350 m2 Les deux îles 609 m2 Tracé à l’intérieur le parc présente, pour la perspective d’heureuses dénivellations du sol, de plus de dix mètres. Il renferme des essences rares, amenées à grands frais. De nombreuses bouches à eaux sont aménagées pour l’arrosage de tous les points. Un splendide rocher établi sur fers, occupe le point culminant de la propriété. Son bassin supérieur alimenté en toute saison par une source très pure et d’un grand débit, alimente une rivière de 1,20 mètre de profondeur, admirablement cimentée sur son parcours de plus de 500 mètres. L’eau descend du rocher d’une hauteur de 10 mètres et franchit plusieurs cascades avant d’atteindre la Seine par un aqueduc. La propriété est partout close de murs, sauf en bordure du chemin de fer, où d’épais massifs masquent la vue du parc, aux voyageurs.

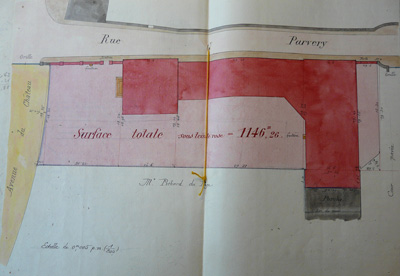

Plan du Parc, vers 1869

Dans la partie bordant la Seine, il a été construit un port pour les embarcations de plaisance, et près d’un rocher où la rivière du parc arrive dans la Seine, on a établi sur une butte élevée un kiosque rustique, d’où la vue sur la campagne est fort belle. Le sol est de première qualité, mais il est impossible d’acquérir des terres contiguës pour agrandir la propriété. Les frais d’entretien du parc sont relativement minimes. Les contributions annuelles s’élèvent à la somme de quatre cents francs.

La localité est recherchée pour les sites, la pêche, la chasse. La population de Villennes est de moins d’un millier d’habitants répandus dans les coquettes villas qui entourent le château. Le lieu d’approvisionnement le plus rapproché est Poissy (6 000 habitants), où se rendent avec leurs voitures les principaux commerçants.

Le précédent propriétaire n’a pas dépensé moins de 1 800 000 francs à exproprier de vieux immeubles, redresser les chemins extérieurs contre les serres, et la rivière, le rocher, planter les massifs et le potager, aménager princièrement ses appartements personnels.

La vente du château et le lotissement du parc

Le terrain compris entre la Seine et la voie de chemin de fer avait été loti dès 1887.

|

Le rete du domaine été vendu par lots, à partir de 1893.

Annonce publiée, en août et septembre 1893, dans le Journal de Mantes |

|

Plan de lotissement du

Parc (1893)

Plan de lotissement du

Parc (1893)

Après le lotissement du parc du château, de nombreuses villas y ont été construites en bord de Seine et sur les terrains accessibles par la nouvelle avenue tracée en son milieu. Certains lots ont t acquis par la commune pour construire la gare, la Place de la Gare (crée en 1911 et rebaptisée plus tard Place de la Libération) et le "terrain communal".

La moitié gauche du château (lorsqu'on le considère de l'avenue du château et actuellement de la place de la Libération) a été vendue, en 1903, à Louis François Paul Richardierre. L'acte de vente donne la description des bâtiments qu'il a acquis :

|

|

Le nouveau propriétaire avait pour obligation d'établir les clôtures de sa propriété ; il devait notamment construire un mur au milieu de la cour d'honneur et un autre au centre du grenier au dessus des écuries.

Paul Richardierre était un ancien cultivateur de Carrières-sous-Poissy devenu, en 1871, marchand de vins à Villennes, où il a épousé une fille Rivierre, petite-fille d'un jardinier du château d'Acqueville. Conseiller municipal, il a fait partie de plusieurs commissions : celle qui a recensé les propriétaires de bateaux, devant payer une taxe de stationnement ; la commission de Salubrité qui a lutté contre la contamination des sources et des puits par des fosses d'aisance non étanches et par l'écoulement des eaux ménagères ; une autre chargée, en 1908, d'étudier le projet d'éclairage à l'électricité, enfin celle qui évalua les indemnités à accorder aux victimes des inondations de janvier 1910.

Il était encore propriétaire d'une partie du château, lorsque les deux ailes ont été démolies en 1913. Un poste militaire a été installé, pendant les deux derniers mois de la guerre de 1914-1918, dans les bâtiments qui restaient du château.

|

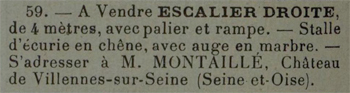

Le propriétaire du garage, qui s'était installé à l'arrière du bâtiment subsistant, a vendu en 1924, pour s'en débarrasser, plusieurs éléments de l'ancienne écurie : un escalier, une stalle, une auge. |

Cette même année, se posait la question du caractère privé du parc.

Incident

Un incident se produit en ce moment à Villennes qui, malgré le caractère privé qu'il présente, n'en serait pas moins du domaine public si le résultat attendu venait, par exemple, porter préjudice aux droits de la Commune. Il s'agit du Parc ; Autrefois, le Parc était dans sa totalité une propriété privée, lotie par la suite et réglementée par un Cahier des Charges. Ce Parc était clos. Ne l'étant plus depuis longtemps, sa dénomination Parc qui était un nom de propriété est devenue officiellement et par usage Parc (lieu dit), comme on dit : les Groux ou la Ravine. Du fait de cette transformation et, si l'on peut dire, de quelques précédents créés, il semble que ce lieu qui ne revêt plus son caractère privé d'autrefois, soit tombé dans le domaine public. Quelques intéressés veulent faire trancher cette question afin de savoir si le Parc continue à être, ou non, une propriété privée réglementée par son Cahier des Charges. Ne conviendrait-il pas d'élargir le sdébats de cette affaire ? Du fait que la Commune est intéressée, parce que propriétaire d'une partie de ce lotissement, il serait peut-être prudent qu'elle soit appelée en témoignage car il serait regrettable, le cas échéant, de la placer devant un l'ait accompli pouvant l'obliger de faire appel au jugement, si ses intérêts sont compromis. C'est précisément ce qui s'est produit, il y a quelques années, au sujet d'une affaire qui se présentait dans les mêmes conditions. M. X. avait plaidé contre M. Y. et avait tiré un jugement qui, par répercussion, avait obligé la Commune à intervenir. Cet à-coup ne se serait pas produit si la Commune avait été entendue avant le jugement et cela aurait évité des frais inutiles qui retombent toujours sur le dos des contribuables. Le cas présent n'a rien de particulier au sens propre du mot, puisqu'il intéresse tous les propriétaires dans le Parc, et la Commune. Pour cette raison, à mon avis, il serait utile dans l'intérêt général que cette affaire soit liquidée plus ouvertement.

Picard.

Conseiller municipal.Journal de Poissy et ses environs, 24/12/1924

Les vestiges du château

|

Seules deux parties subsistent, de nos jours : Le pavillon qui était situé à l'extrémité de l'aile gauche, à l'angle de la Place de la Libération et de la Rue Parvery (agence Arrio). |

|

|

Côté rue Parvery

|

Toiture et charpente

|

|

Le bâtiment central, enchâssé dans une cour accessible par la rue Parvery, dont nous pouvons encore voir le fronton. |

Celui de l'arrière est visible, au dessus du toit du garage, depuis la rue de l'Ancienne Mairie, entre la rue Parvery et le rue des Ecoles.  |

Camée le

représentant

Camée le

représentant