La propriété des seigneurs, des châtelains et du meunier

Le terrain fait partie du domaine seigneurial

|

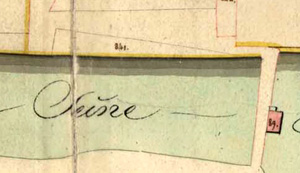

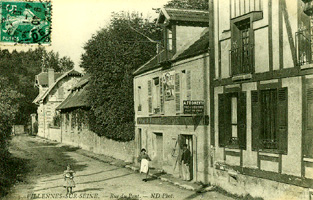

Au XVIIIe siècle, la future rue du Pont est un chemin conduisant à l'entrée du pont, longeant l'enclos de l'église et des jardins du parc du château. Cet extrait du plan d'intendance de 1786 le montre alors qu'il fait partie du domaine, bientôt confisqué comme bien national pendant la Révolution, du dernier seigneur de Villennes, Pierre Paul Gilbert de Voisins. Sa fille a épousé le vicomte d'Osmond, qui deviendra le maire de Villennes ; ils en reprennent possession, après leur retour d'émigration en 1801. |

|

|

Le plan cadastral de 1821, où figure le moulin sur le pont, ne montre aucune construction sur ce terrain, qualifié alors de "saussaye" (plantation de saules). |

Le propriétaire du moulin y construit une maison

|

Le propriétaire suivant du château, Jean Joseph Bastier de Villars de Bez d'Arre (agent de change puis artiste peintre, qui est également maire) vend ce terrain en 1828 à un propriétaire de Marly, M. Hamot, à qui appartient le moulin. Il y construit la première maison de la rue. Son fils, clerc de notaire à Paris, lui succède en 1831. Alexandre Hamot, qui est vraisemblablement le fils de ce dernier, devient à la fois le propriétaire et le meunier en 1835. |

|

Bientôt, la ligne du chemin de fer va dissocier ce terrain du parc du château ; lors de la commission d'enquête de 1841, le meunier adresse une réclamation, déclarant que le chemin de fer ferait "un tort considérable à l’exploitation du moulin".

Le dernier meunier revend le terrain au propriétaire du château

Louis Jacques Gilbert, meunier, acquiert le moulin et le terrain du bord de Seine en 1854. Après la démolition du moulin, vraisemblablement en 1869, il devient cultivateur au Pecq.

Il vend le terrain et la maison au propriétaire du château, Jean Baptiste Paradis, en juin 1869. Voici la description dans l'annonce légale publiée dans le journal La Concorde du 15 août 1869 :

|

Maison, propre à habitation bourgeoise, avec jardin, sise à

Villennes, près Poissy, Seine-et-Oise ; Cette maison, située

près le pont conduisant à l'île de Villennes, comprend : au

rez-de-chaussée : cuisine, deux cabinets et deux chambres ; au

premier étage, une grande chambre avec cheminée et deux autres

chambres plus petites, également avec cheminée ; au deuxième

étage, une grande pièce avec grenier au-dessus ; cave sous la

maison ; hangar sur le quai ; terrain planté d'ormes, situé

derrière la maison ; jardin à côté, clos en partie de murs et en

partie de treillages et planté d'arbres fruitiers ; |

Après le décès du châtelain en 1871, sa fille, Marie Henriette, épouse du comte de Labenne, fils naturel de Napoléon III, puis de Louis Auguste Dupont, intendant du château, a de nombreuses dettes (son père avait engagé des sommes très importantes pour l'aménagement du parc du château) ; elle met en vente le terrain suite à l'établissement d'un cahier des charges en 1882.

Le Monopoly de la rue du Pont

Il s'agit vraisemblablement du premier morcellement d'un terrain constructible dans un cadre très agréable de Villennes, marquant le début des investissements fonciers et immobiliers dans la commune. Les parcelles vendues vont changer fréquemment de propriétaire dans les années suivantes puis être regroupées.

Des notables villennois placent leurs économies

|

Deux cousins acquièrent des parcelles en 1884 : - l'entrepreneur de maçonnerie Ambroise Emile Martin,

né en 1842 à Villennes, Tous deux gagnent leur vie grâce au développement de l'habitat dans la région : l'un construit des maisons, en utilisant divers matériaux, dont le plâtre produit par l'autre. |

|

La veuve d'Alexandre Redaux, vraisemblablement un membre de la famille des fermiers de Marolles, achète une autre parcelle, qu'elle revend bientôt à Jean Louis Parvery.

Des Parisiens misent sur Villennes

Deux habitants de la capitale achètent un terrain, la même année :

- l'artiste-peintre Auguste Carliez y construit une maison, comprenant un atelier (Le Petit Clos),

- Clarence de Saint Martin, qui vient d'acquérir des terres au lieudit "Le Clos au Pape" et aura d'autres propriétés à Villennes, notamment dans la quartier de la Nourrée.

Ce dernier et un autre Parisien rachètent les terrains du carrier :

- ceux des deux extrémités, en 1893, sont acquis par Edouard Eugène Briens, qui aura d'autres propriétés dans la commune et achètera l'île pour la lotir,

- Clarence de Saint Martin en achète un autre, en 1892, y construit une maison et revend la propriété 5 ans plus tard à Armand Bouchard qui la cède, à son tour, en 1899, à Charles Contenau,

- ce dernier l'agrandit, en 1901, en acquérant une dernière parcelle.

|

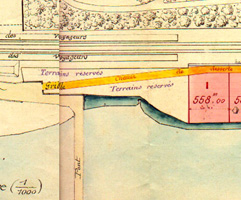

Le plan-relief de Villennes ne montre que 3 maisons, en 1896 :

|

La rue du Pont donne accès à une autre maison (4) ; elle ne fait toutefois pas partie du terrain considéré jusqu'ici, mais d'une autre ancienne partie du Parc du château, comprise entre le chemin de fer et la Seine, qui sera lotie à partir de 1887 pour constituer le Chemin de Seine (futur Sentier du Bord de l'eau).

Cette parcelle, comprenant le terrain qui constituera l'accès au pont et à l'île, n'est pas alors mise en vente car elle est "réservée" : elle sera acquise par Eugène Edouard Briens, le futur propriétaire de l'île. S'étant également rendu propriétaire du terrain situé de l'autre côté du pont, voulait-il ainsi contrôler l'accès à l'île, dont il négociait l'acquisition ?

La villa, appelée ultérieurement "La Morinière", sera également décrite plus loin ; il ne semble pas qu'elle existait en 1896.

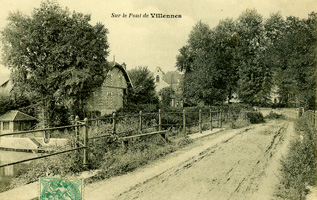

Les portails

|

Après les lotissements du chemin de Seine et de l'île, la rue du Pont permet d'y accéder. Une grille est d'abord installée à l'entrée du nouveau chemin. Ensuite, un portail est construit pour préserver le caractère privé de l'île et assurer la sécurité de ses habitants. |

|

|

|

|

Le portail vers l'île sera ultérieurement remplacé par une double porte à l'extrémité du pont. |

La première maison de la rue accueille les touristes et les pêcheurs

Emile Martin, qui possède l'hôtel-restaurant "Le Sophora", le complète en 1894 par une annexe, que son entreprise de maçonnerie a peut-être elle-même bâtie. Est-ce l'ancienne maison du meunier agrandie ou une construction entièrement nouvelle ? Elle dispose de chambres meublées et est utilisée comme garage de bateaux.

|

|

|

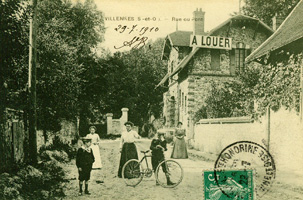

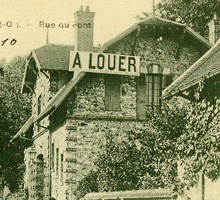

Pendant la crue de janvier 1910, les bateaux, qu'on peut y louer, trouvent une utilisation autre que la pêche ou le canotage. |

|

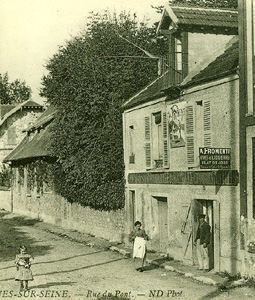

|

A la fenêtre et devant la maison, sur la photo de droite prise vers 1908, on voit certainement la famille Fromenti, qui habite la maison et y propose : "Vins - Liqueurs - Plat du jour". |

|

L'hôtel-restaurant et son annexe sont vendus, en 1911, à Martin Ernest Eugène Churlet, coiffeur à Poissy, vraisemblablement après le décès d'Ambroise Emile Martin, par son fils Emile Constant (né en 1864 à Villennes, marbrier à Pavilly près de Rouen) dont il avait épousé l'une des sœurs.

Le propriétaire suivant du Sophora à partir de 1926, François

Dellerie, possède également la maison. Elle est alors louée :

cette année, la famille Bigot est la seule recensée dans la rue, les

autres habitants l'étant certainement dans leur domicile de Paris. Le

père est pêcheur professionnel, peut-être comme le voisin qui a

nommé sa maison "La Pêcherie".

|

La maison est achetée en 1948 par un ingénieur, qui la cédera bientôt pour acquérir une importante propriété de l'avenue Foch. Elle a, globalement, conservé son aspect d'origine. |

|

Les villas de la rue du Pont

|

Vue aérienne de 1958 et vue actuelle depuis le pont |

|

|

|

Les différentes villas seront décrites en allant du pont...

|

|

|

... au port. |

La Morinière

|

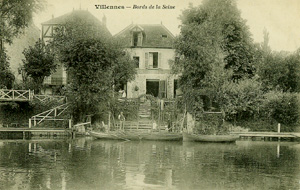

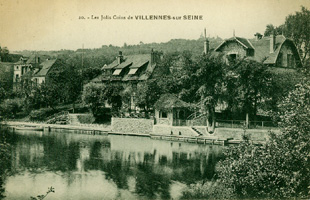

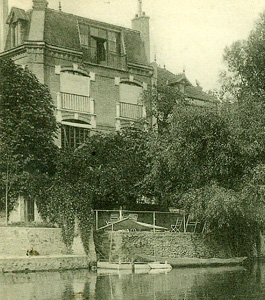

Le garage à bateaux est construit une vingtaine d'années avant la villa. Il est visible sur plusieurs cartes postales, dont la plus ancienne a été expédiée en 1905. |

|

Cette propriété d'Eugène Edouard Briens, décédé en 1904, est vendue, en 1914, par ses nièces et héritières, Marie Eugénie Royer, veuve Kureth, et Marie Othélie Royer, à Jules Goycoechea.

|

Entrepreneur de peinture puis de fumisterie à Villennes, il achètera bientôt la villa "Le Vieux Moulin" et possédera plusieurs autres maisons dans le village. Son entreprise de peinture est localisée rue de la Gare (devenue la rue de Seine, puis la rue Maurice Dreux), en face de l'hôtel-restaurant du Sophora. Il est l'un des créanciers de la famille d'Eugène Briens, comme d'autres artisans, qui ont aménagé et décoré l'une de leurs maisons (peut-être la Maison Machoire), comme il est indiqué dans l'acte de propriété d'une autre maison de Villennnes : Les Pigeons. |

Il fait construire en 1915 un chalet, qui sera démoli en 1923, vraisemblablement pour laisser la place à la villa. Son fils Jacques en est le propriétaire de 1931 à 1945.

Un généalogiste parisien, Henri Gaston Morin achète la maison

et la baptise "La Morinière" (sa propre généalogie n'est pas connue

...). Il acquiert une autre propriété, ruelle Saint Nicolas, 9 ans plus

tard.

|

|

Le Vieux Moulin

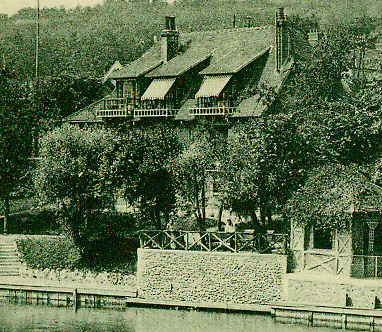

Edouard Eugène Briens n'habite pas cette maison, qu'il a fait construire pour la louer (les cartes postales les plus anciennes, qui la représentent, ont été expédiées en 1902).

|

|

Il décède en 1904. Ses deux nièces vendent la maison, en 1917, avec le garage à bateaux, situé de l'autre côté du pont, à un Parisien, Henri Etienne Albert (est-ce celui qui a dirigé en 1896-97 la revue "Le Centaure" et publié ensuite toute œuvre de Nietzsche au Mercure de France, en traduction française, ou un homonyme ?). Ce dernier la cède la villa, deux ans plus tard à Jules Goycoechea, qui possède déjà le terrain dont il vient d'être question.

La propriété est probablement louée avant d'être revendue

successivement à deux Parisiens : en 1921 à Robert Gentizon, en 1926 à Albertine

Didier, la veuve de Georges Corrard. Sa famille la conservera

jusque vers la fin du siècle. Elle dirige alors le théâtre de la Gaîté,

après le décès de son époux, qui lui-même avait succédé à son père, dont

il avait repris le pseudonyme Georges Dorfeuil, et à sa mère.

Les registres des propriétaires de bateaux,

qui devaient payer une taxe à la fin des années 1920, nous donnent les

noms des habitants de la maison à cette époque : on y trouve Corrard et

Dorfeuil, ainsi que Roussel (peut-être un locataire).

|

La villa "Le vieux Moulin" a souvent été photographiée depuis le pont ou la Seine. Pour la voir de ses différents côtés, un cliché la représentant pendant la crue de janvier 1910, cliquez ici puis sur la photo. |

|

|

Cette maison a conservé son architecture, caractérisée par ses quatre

pignons, ainsi que ses décorations intérieures.

|

|

Bien que placé en hauteur au dessus d'une porte, cet ornement peut être qualifié de bas-relief (l'avancée des formes hors du plan est inférieure à la moitié de leur volume).

Il ressemble étrangement à un autre de la façade de la villa Marie-Isabelle. Un même artiste a-t-il sculpté les deux ou bien sont-ils des moulages d'un motif, représentant des jeux d'enfants autour d'un baquet ou des enfants-forgerons, fréquent au début du XXe siècle ?

|

Si les papiers peints, conservés jusqu'à nos jours, ne datent pas de la construction de la maison, ils ont peut-être été posés par Jules Goycoechea ou l'un de ses employés. |  |

|

La Pêcherie

|

Bien que ne figurant pas sur le plan-relief, cette villa a, semble-t-il, été construite vers 1892 par Clarence de Saint Martin. Celui-ci avait déjà fait bâtir la villa La Bicochette de l'actuelle rue Gallieni en 1886. La propriété est revendue, cinq ans plus tard puis en 1899 à deux autres Parisiens : Armand Bouchard et Charles Conteneau. Elle est complétée en 1901 par un autre terrain voisin appartenant encore à Eugène Jean Louis Parvery.

|

|

La villa est acquise, en 1924, par un architecte, Fernand

Eugène Martignon, qui habite rue du (petit) pont à Paris ! Un autre parisien lui succède, vingt ans plus tard. |

|

|

|

Le Petit Clos

|

Parmi les premiers acquéreurs des terrains de la rue, en 1884, figure un seul Parisien : l'artiste-peintre Eléonore Auguste Carliez (1838-1910) y construit sa maison, deux ans plus tard. Son œuvre, vraisemblablement très académique, est peu connue ; il a notamment réalisé un tableau exposé au Salon de 1868, représentant François Ier et Triboulet, bouffon de la cour de France. |

|

L'ouvrage Nouvelle biographie normande de Noémi-Noire Oursel, publié de 1886 à 1912, donne une liste de ses œuvres :

Portr. de la Csse de J., past., 1888.

Portr. de la Mse d'A., 1893.

Chrysanthèmes, 1894.

Roses, aq., 1895.

Portr. de G. Berry député, 1898.

Le Hâvre vue prise de la jetée, 1902.

Intérieur de l'Eglise de Villennes, aq., 1903.

Monstres et grotesques, d'ap. Hy. Langlois.

Une étable à Villennes, aq., 1906.

Descente de croix.

Saint-Clément martyr (Fécamp).

L'architecture de la maison conserve son souvenir : chaque façade comprend un grand vitrage, qui éclairait son atelier.

|

Pendant qu'il travaillait, du côté de la Seine, le peintre n'y voyait pas des maisons et des saules pleureurs, mais des bovins paissant dans un large pâturage. |

|

Les (faux) colombages de la maison ont disparu, mais d'intéressants ouvrages de ferronnerie subsistent : - la grille du balcon, - la porte du chemin de halage, installée par l'un des propriétaires de la maison suivante. |

|

La Maison Machoire

La villa est construite, vers 1889, par Edouard Eugène Briens. En août 1891, un litige l'oppose à la municipalité : il a demandé au maire de faire enlever les vases qui s'accumulent dans le port voisin. Le conseil municipal, considérant que cet amoncellement est occasionné par le remous créé par le mur, qu'il a fait construire à deux mètres en aval du port, décide d'effectuer un remblaiement jusqu'au mur. En février suivant, l'envasement continuant à produire "des miasmes très désagréables et dangereux", il demande au préfet une aide financière, les ressources de la commune ne permettant pas de payer le "remblayage". Le port sera surélevé en 1893.

Après le décès d'Edouard Eugène Briens, la villa est vendue en 1904 par ses nièces et héritières à Charles Edouard Louis Machoire, un proche de sa famille : également receveur de rentes, après avoir habité la même rue que lui, il réside dans le même immeuble que ses nièces. Cette villa portera longtemps le nom de ce propriétaire.

|

|

En 1907, il achète l'hôtel-restaurant "Aux Tilleuls", situé de l'autre côté du port actuel, qui était alors l'abordage du Sophora.

|

Comme toutes les maisons du bord de la Seine, celle-ci n'est accessible qu'en barque pendant la crue de janvier 1910. |

Charles Machoire décède en 1949 ; ses héritiers revendent l'hôtel-restaurant trois ans plus tard mais conservent la maison jusqu'en 1964.

|

|

| |

|

|