Jacques Edmond Archdeacon, agent de

change,

châtelain de Migneaux

(1770 - 1850)

Le propriétaire du château de Migneaux, de 1928 jusqu'à son décès, était l'un des plus importants agents de change de Paris.

Sa famille

Son grand-père paternel, Edmond Archdeacon, né en Irlande, s'était établi à Dunkerque en 1770. Il avait épousé la fille d'un ancien échevin, après s'être acquis une situation considérable. Son fils unique Jean-Pierre-Edmond épousa une fille d'un entrepreneur des travaux du roi et échevin.

Dans une Notice sur la Famille Archdeacon, en Angleterre, en Irlande, à Douai, à Bruges et à Dunkerque, M. le baron Joseph du Teil écrivit, en 1903 :

|

Par sa femme, comme par sa mère, Jean-Pierre-Edmond Archdeacon

avait de profondes attaches avec Dunkerque et il y serait sans

doute demeuré fixé, si la Révolution n'était venue compromettre

sa fortune : il fut même, dit-on, emprisonné à Lille pendant la

Terreur, et ne dut son salut qu'à l'énergique intervention de sa

femme qui ne craignit pas d'aller, entourée de ses nombreux

enfants, réclamer la liberté de son mari. |

Ce dernier devint député de Paris en 1902. Jacques Edmond Archdeacon

avait 13 frères et soeurs ...

Un autre de ses neveux est le plus connu de la famille : Ernest

(1863-1950), avocat, est devenu un pionnier de l'aviation : sans être

aviateur, il en a financé le développement. En 1898, il fut l'un des

fondateurs, avec Henry Deutsch de la Meurthe, de L'Aeroclub de

France, chargé officiellement d’organiser le sport aérien en

France, et vice-président de la Ligue Nationale Aérienne. Il fut

le premier passager de l'histoire de l'aviation en accompagnant, sur un

biplan Voisin amélioré, Henri Farman, qui venait de remporter prix

Archdeacon-Deutsch de la Meurthe.

Son existence

Né à Dunkerque en 1774, il a embrassé la profession de négociant de son père et son grand-père. Voici des extraits, adaptés, d'une notice sur lui, établie par une descendante de la famille, Marielle Brossard-Ruffey :

|

Il fait ses études au collège St-Bertin de Saint-Omer. Il

s’engage en 1792 comme volontaire au 5ème régiment de Chasseurs

à cheval en garnison à Dunkerque. Il fait, sous Pichegru, la

campagne de Hollande et participe à la prise de la flotte

hollandaise au Helder. |

Archdeacon représentait une tendance politique, soulignée par le portrait de Casimir Périer qui trônait dans la salle à manger de Migneaux et peutêtre aussi par les gravures dans les chambres, représentant l'une la duchesse de Berry, une autre la vieillesse de Louis XIV.

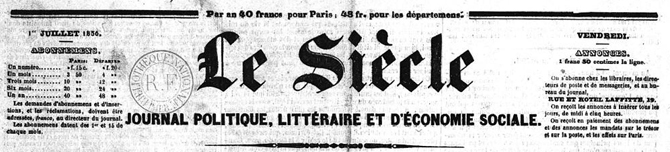

Jacques-Edmond Archdeacon fut l'un des fondateurs du journal de

l'opposition dynastique Le Siècle. Ce quotidien français, qui a

paru à Paris du 1er juillet 1836 au 28 juin 1932, était de

tendance monarchiste constitutionnelle lors de sa création ; il accrut

rapidement son audience, dépassant La Presse d'Emile de

Girardin. En 1848, il devint républicain et connut sa période la plus

prospère sous le Second Empire, puis perdit une grande partie de son

influence sous la Troisième République.

A sa mort en décembre 1850, il laissa une fortune considérable à seize proches parents : outre Migneaux et sa charge d'agent de change, elle consistait en deux fermes dans l'arrondissement de Dunkerque et un énorme portefeuille d'actions : ses investissements s'étaient portés à cette date sur les compagnies de canaux, de navigation, d'éclairage au gaz hydrogène, les houillères, les compagnies de chemins de fer, la Banque de France...

Edmond Archdeacon à Migneaux

Durant son séjour dans le château, le billard fut transféré dans le salon, le petit salon ayant, semble-t-il, été transformé en lieux d'aisance. Une grande bibliothèque fut installée au fond du principal corps de logis, précédant le pavillon de droite. Dans cette bibliothèque comprenant sept cents volumes, Homère y côtoyait Molière, Mme de Sévigné, Florian, Marmontel, Voltaire, Rousseau, Helvetius, Diderot, Grimm, Beaumarchais, Bernardin de Saint-Pierre, Scott, Thiers, Benjamin Constant et Madame de Staël, dont l'arrière-petit neveu, Albert de Staël, vent occuper les lieux quelques années plus tard.

Jacques-Edmond a lui-même choisi le premier étage du pavillon de gauche pour y faire son appartement.

En 1834, il agrandit son domaine vers la voie ferrée et la Seine et acheta à Poissy le terrain qui deviendra la propriété Oudiette. Ses serres contenaient, en plus des variétés présentes lors de l'acquisition, deux magnolias, un noyer d'Amérique et des rhododendrons.

|

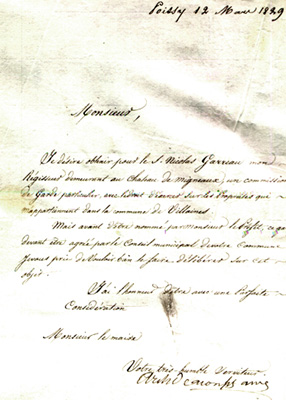

Dès son arrivée à Migneaux, Archdeacon demanda l'autorisation "d'obtenir un garde champêtre particulier que la surveillance de ses propriétés" lui rendait nécessaire, et présenta "pour remplir ces fonctions le Sr Nicolas Garreau son régisseur". (ci-contre, reproduction de sa lettre au maire de Villennes) En 1836, son régisseur était Etienne Nicolas Lamirault, fils d'un vigneron villennois. |

Archdeacon était davantage intégré à la vie locale villennoise et pisciacaise que son prédécesseur. Il fut le parrain de la cloche bénite en 1833 par le curé Narcisse Braune et installée dans le clocher de l'église Saint-Nicolas : il avait, probablement, participé à son financement.

Durant une dizaine d'années, il fut conseiller municipal de Villennes, mais très occupé par ailleurs, il ne faisait que rarement acte de présence.

En 1845, il fonda avec ses amis notables de la ville, le "Cercle de Poissy", ayant son siège 10 rue de Paris (cercle alors "interdit aux étrangers, aux femmes et aux mineurs"...). Ses propriétés occupant des terrains à Villennes et à Poissy, il faisait partie de la liste des propriétaires les plus imposés de ces deux communes.

Jean Baptiste Paradis, journaliste

financier,

châtelain de Villennes

(1827 - 1871)

|

Il naquit le 12 janvier 1827 à Lyon, où son père était négociant en soieries. Celui-ci l'employa pendant quatre ans dans sa maison de commerce, après ses études. |

|

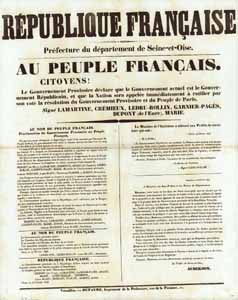

En 1848, la "Révolution de février", qui mit fin à la Monarchie de Juillet pour établir la deuxième République, le jeta dans la carrière de journaliste.

|

|

Trois jours après, il fonda à Lyon un petit journal, "Le 24 Février", qui ne vécut que quelques semaines, de la nuance démocratique de M. Buchez.

Philippe Buchez (1796-1865) : médecin, historien et homme politique français originaire de Wallonie, il était l'un des promoteurs, avec Saint-Simon, du socialisme chrétien. Défenseur des associations ouvrières de production, il créa, en 1834, l'association des bijoutiers en doré, puis le journal « L'atelier, organe des intérêts moraux et matériels des ouvriers ». Elu député, en 1848, lors des premières élections au suffrage universel, il devint, pour un mois seulement, Président de l'Assemblée Nationale. Pendant le Second Empire, retiré de la vie politique, il rédigea un « Traité de politique et de Science Sociale ».

Jean Baptiste Paradis écrivit ensuite dans deux autres journaux de Lyon : "La Constitution" et "La Liberté".

En mars 1849, il vint à Paris pour y faire des études de droit. Il se mêla activement de politique et prit part à la rédaction de plusieurs journaux :

- en 1851 : L'Evénement, fondé en 1848 sous

l'inspiration de Victor Hugo, dont il a reflétait les idées et les

tendances.

- en 1852 : Le Bien-être universel, journal hebdomadaire

fondé par Emile de Girardin ; il le suivit quand il créa son nouveau

quotidien.

|

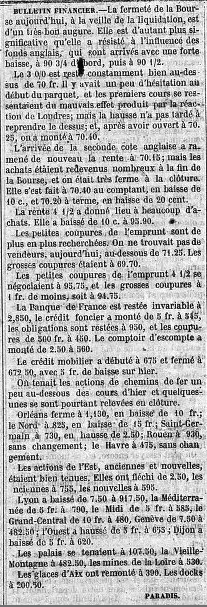

- en 1853 : La Presse où, abandonnant la politique, il écrivit des articles d'économie politique ou sur les affaires financières, signés J. PARADIS

|

Malgré sa critique d'un article publié par Le Constitutionnel, c'est avec ce quotidien qu'il collabora ensuite ... |

|

- à partir de 1854 : Le Constitutionnel, dont il rédigea le bulletin financier, signé PARADIS.

Il fut également le rédacteur de la partie industrielle de plusieurs revues, notamment de la Revue franco-italienne, et fonda lui-même un journal de finances. |

|

|

Il épousa Rosalie Louise Banchet à Vaugirard (Seine), en mai 1856. |

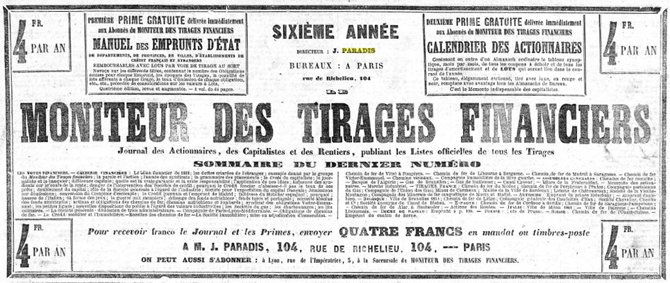

La dernière fonction de Jean Baptiste Paradis fut la direction du

journal Le Moniteur des tirages financiers, "propriété et organe

du Crédit général français", fondé en 1864.

|

Il fut l'auteur, en 1866, d'un petit ouvrage : Manuel des emprunts d'Etat, de départements de provinces, de villes, d'établissements de crédit français et étrangers, remboursables avec lots par voie de tirage au sort.

Bientôt le journal ne parut plus, puis la société financière qui en était propriétaire fut liquidée. |

|

C'est en 1868, que l'affaire du Transcontinental entraîna la ruine de Jean Baptiste Paradis : il avait été victime des manoeuvres frauduleuses de dirigeants de la Compagnie américaine Transcontinental Memphis el Paso and Pacific Rail Road, qui construisait une partie du chemin de fer interocéanique.

En 1870, il mit 20 lits, dans son château de Villennes, à la disposition des blessés des armées de terre et de mer (Source : journal La Concorde du 15 septembre 1870).

Il décéda à Naples, le 23 avril 1871 pendant l'épisode de la Commune de Paris. Avait-il quitté la France comme de nombreux rédacteurs de journaux, menacés d'arrestation alors que l'impression des organes de presse, autres que ceux récemment créés par les "communards" ou contrôlés par eux, avait été bloquée par les forces de police, le 19 mars, c'est à dire le lendemain de l'émeute insurrectionnelle.

S'est-il suicidé, suite à sa faillite financière, comme il a été dit et écrit dans le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse ?

| |

|

|