Les tuileries, les plâtrières et les carrières

Le sous-sol de Beaulieu et de Breteuil, contenant du gypse et de l'argile, a été exploité depuis plusieurs siècles pour fabriquer du plâtre et des tuiles. Des pierres, destinées à la construction des maisons, ont été extraites d'autres carrières.

Les tuileries

|

Il ne semble pas rester de trace des tuileries. Les cartes anciennes et quelques noms actuels de chemins et de propriétés montrent leur emplacement.  |

La "thuillerie" de Beaulieu faisait partie de la ferme de Marolles. Elle a été décrite de la manière suivante lors de la vente, en 1795, de la ferme, appartenant à l'"émigré Gilbert Voisins".

Un terrein situé terroir & Commune de Villaines , contenant soixante-quinze perches environ , sur lequel est construite une thuillerie , composée ; SAVOIR :

Un four à thuille de quatorze pieds de longueur sur huit pieds six pouces de largeur , dans oeuvre.

Un bâtiment dit de la Halle , de cent quatre pieds de longueur sur vingt-deux pieds de largeur , dans laquelle est pratiquée une petite salle à cheminée.

Les bâtimens des moulles , de seize pieds sur dix pieds , couverts en thuilles.

Lesdits bâtimens , terreins & fosses pour travailler la glaise.

Une pièce de terre de quatre arpens , à prendre dans la pièce de dix arpens ci-dessus désignée.

Une pièce de terre sable , lieu dit Beaulieu , contenant deux arpens.

Une plainte, inscrite dans le registre des délibérations municipales en janvier 1853, concerneait une tuilerie : Jean Baptiste Martin Milleret, tuillier (28 ans) à Breteuil, a déclaré le vol d'une tournée dans sa tuilerie. "Il n'avait aucun doute sur quelqu'un".

Les carrières de gypse et les plâtrières

Les carrières

Les carrières sous le Bois du Bosquet et à proximité

|

Le nom du bois du Bosquet, acquis par la commune en 2006, semble être un pléonasme. En fait, il s'agit d'une déformation de son nom d'origine, le bois du Beauquet. |

|

Quelques cavités permettent d'y repérer l'emplacement des anciennes carrières souterraines. |

|

|

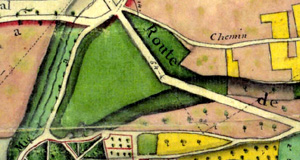

Cet ancien plan montre l'emplacement de carrières entre le chemin du Bosquet et le chemin de la Côte. |

Les principaux carriers

Les carriers extrayaient la pierre à plâtre du sous-sol et utilisaient le bois des arbres, principalement des châtaigniers, pour chauffer leurs fours, mais la quantité disponible sur place était insuffisante ; des milliers de fagots étaient nécessaires pour alimenter, toute la nuit, les feux allumés le soir.

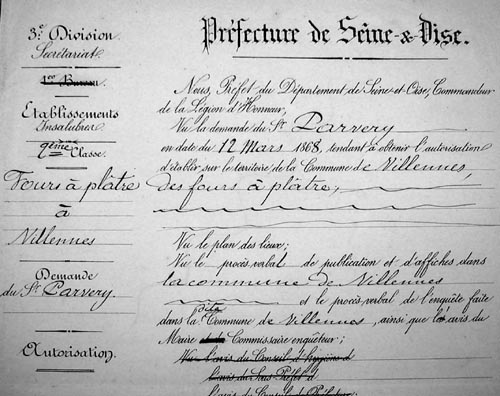

Plusieurs plâtriers sont connus par le litige qui, en 1809, les opposa à celui qui avait fouillé sous le terrain de l'un d'eux ainsi que sous le chemin. Un autre est identifié par sa demande d'autorisation d'établir un four à plâtre, en 1884.

|

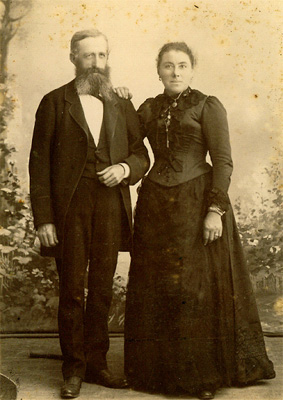

La famille Parvery est la plus connue dans cette importante activité industrielle d'autrefois. Pour lire son histoire, cliquez sur la photo d'Eugène et de son épouse, Mérice Appoline. |

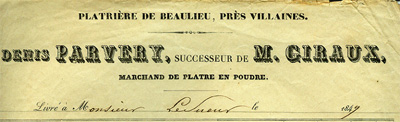

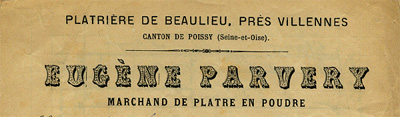

Voici plusieurs en-têtes de courriers commerciaux et de factures des trois marchands de plâtre de la famille, qui se sont succédé : Denis, Eugène et Louis.

|

Le premier nous apprend que le prédécesseur de Denis Parvery était M. Giraux. |

|

|

Les carrières de la famille Parvery à Beaulieu

Le texte qui suit est issu d'un article publié par le Cercle d'Etudes Historiques et Archéologiques de Poissy dans le numéro 31 de sa revue Chronos-Poissy (printemps 1995). Ses auteurs étaient Bernadette Dieudonné et Jeanne Burneron, petite-fille d'Eugène Parvery. La plupart des autres informations proviennent des documents conservés par sa fille, Micheline Maglia.

A Villennes, au XIXe siècle, plusieurs carriers possèdent des exploitations. Parmi eux, Denis Parvery exploite une carrière de gypse dite pierre à plâtre ; il est aidé, puis remplacé par son fils Eugène. La carrière est sise au lieu-dit Beaulieu, au hameau de Breteuil, sous un bois de châtaigniers lui appartenant. Le bois qu'il en tire est nécessaire pour chauffer les fours, mais insuffisant ; il a besoin de milliers de fagots puisque les feux sont allumés le soir et qu'ils doivent être alimentés toute la nuit.

L'entrée de voûte de la carrière est à proximité du chemin des Sables (aujourd'hui chemin du Bosquet).

|

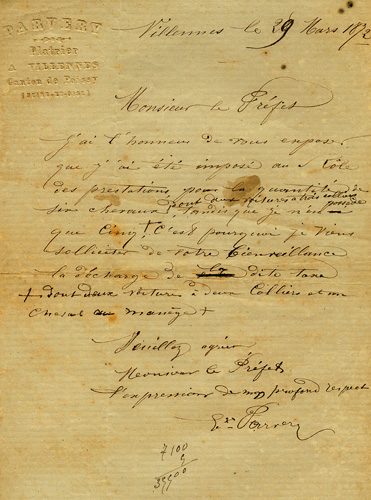

En 1872, Eugène Parvery s'est plaint auprès du préfet qu'il avait été trop imposé pour la possession de chevaux : il n'avait pour son exploitation que "deux voitures à deux colliers et un cheval au manège", ce qui lui faisait un total de cinq bêtes. Le cheval au manège était chargé de faire tourner la meule qui écrasait le plâtre au sortir du four. Quelques années plus tard, le même carrier a été imposé à la patente pour "795 m2 de four, une presse à bras et un moulin à bras". En 1887, Eugène Parvery employait six ouvriers. Il n'étaient plus que deux en 1890. |

|

La carrière de la famille Meunier à Breteuil

François-Ausgustin Meunier a demandé, en 1884, l'autorisation d'établir un four à plâtre. Il employait un ouvrier dans sa carrière, en 1887, et deux trois ans plus tard.

Litige entre carriers de Beaulieu

En janvier 1809, une pétition de Jean Redeaux, plâtrier patenté, adressée au maire de Villennes, montre qu'il existait alors plusieurs carrières en ce lieu :

Les nommés Nicolas Voyer, Pigeon Jean, Martin Auguste et Voyer veuve Louis, tous quatre aussi plâtriers, exploitant la platrière de Beaulieu, qui est limitrosphe de celle du dit Jean Redeaux, lesquels ont fouillé sous le chemin qui est entre les deux carrière et le dit Jean Redeaux voulant se préserver d'être un jour inculpé pour ces faits réclame auprès de M. le Maire qu'il ait à dresser procès-verbal à l'effet d'y mentionner les faits contenus en sa pétition et faire droit à sa demande.

L'adjoint au Maire, M. Giraux, s'est fait assister par Denis Giraux, fils de Jean, plâtrier, et Denis Barbancon, "travaillant aux pareille carrière et ayant tous deux connaissance requise à ce sujet" ; il a confirmé ce qui suit :

Le chemin était fouillé par les sieurs Nicolas Voyer consort, ce qui constate que le sieur Redeaux Jean doit être déchargé pour les éboulis et domâge qui pouroient arriver au chemin. [...]

C'est pourquoi par esprit de consiliation moi adjoint j'ai inviter les dits... et leurs ait même deffendu de continuer à lever la pierre provenant du dit souchet et de ne plus alavenir fouiller sous le terrain du dit Redeaux, comme ce dernier renonce à tous domages et interest pour la pierre tirée sous lui.

Mesures de sécurité dans les carrières

A cette époque, de nombreux accidents se produisaient dans les carrières de France au moment du "tirage à la poudre". C'est pourquoi l'Administration des Mines a adressé en août 1882 une lettre circulaire à tous les exploitants de carrières. A Villennes, cette lettre est parvenue à Eugène Parvery, carrier et à Emile Martin et Jules Mirgon, entrepreneurs de maçonnerie.

Il leur était demandé de préparer un projet de règlement concernant l'emploi de la poudre et suggéré de "substituer aux cigarettes de poudre les mèches de sûreté pour amorcer les coups". Eugène Parvery a répondu aussitôt (lettre du 22 septembre) que n'ayant pas de pierre dure, il faisait peu usage de la poudre, et il a présenté son projet de règlement :

Le trou étant percé, on y introduit la quantité de poudre nécessaire au moyen d'une épinglette en cuivre, ensuite on emplit le trou avec de la poussière de plâtre cru qui en est sorti, en ayant soin de l'humecter un peu, ce qui fait un corps très solide, et n'est plus assujetti au débourrage. Le bourrage se fait au moyen d'un bourreur, garni d'un poussoir en cuivre, et au fur et à mesure qu'il se fait, l'on a soin de tourner l'épinglette, de façon à pouvoir la retirer facilement et laisser son passage très libre.

L'amorçage se fait au moyen de cigarettes de poudre, auquel on ajoute au bout un peu de bougie - dit rat de cave - ce qui donne le moins quinze minutes pour se garantir et plus s'il est nécessaire en y ajoutant davantage de bougie.

Les ouvriers travaillant dans la galerie où l'on fait la mine sont prévenus au moment du chargement et il ne s'opère qu'après leur départ.

Leur retour au travail se fait environ quinze minutes après le coup parti, et en s'assurant qu'il n'y a aucun danger.

Pourtant qu'au long feu ou raté, ce qui n'arrive que très rarement, on repasse l'épinglette une heure après et l'on remet une nouvelle cigarette, pendant ce temps aucun ouvrier ne reprend son travail.

A ce projet, qui nous permet de connaître sa technique et les conditions de travail de ses employés, Eugène Parvery a ajouté un complément d'information, sur l'avantage de la cigarette de poudre :

Généralement les trous de mines atteignent une profondeur de deux à trois mètres, ce qui demande beaucoup de temps, avec la mèche de sûreté, entre l'allumage et l'explosion. Si toutefois le bourrage est par trop serré, l'ouvrier, malgré nos recommandations, peut s'impatienter, tandis qu'avec la cigarette, selon ce que vous ajoutez de bougie, vous savez à quelques minutes près quand le coup partira, et à une grande distance vous entendez très bien quand la cigarette prend feu.

Il est bien entendu que je parle de cet usage pour les carrières souterraines, car pour l'exploitation à découvert, il est indispensable d'utiliser les mèches de sûreté. Malgré mon observation, je suis prêt à exécuter votre règlement.

En même temps que sa réponse au garde-mines de Versailles, Th. Cuvillier, Eugène Parvery lui a demandé de dresser un plan de sa carrière de Beaulieu. La réponse (lettre du 28 septembre) a donné l'accord du garde-mines pour les "travaux géodésiques nécessaires à cette mise à jour".

M. Cuvillier donnait cette précision :

Quant aux instruments géodésiques, je dois vous prévenir qu'en présence de l'inexactitude que présente le relevé à la planchette et de l'importance capitale que j'attache à ce que tous les plans des carrières de ma circonscription soient désormais levés avec plus d'exactitude, j'emploie de préférence soit le graphomètre, soit le goniomètre ou équerre graphomètre.

|

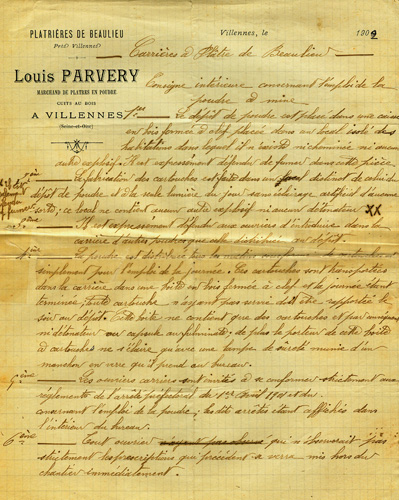

En 1902, les questions de sécurité se posaient toujours. Louis Parvery a rédigé une "Consigne intérieure concernant l'emploi de la poudre de mine", à l'attention de ses ouvriers. |

Les plâtrières de Beaulieu

La plâtrière en 1795

Les bâtiments et les terres, où se trouvait la plâtrière de Beaulieu, ont été également décrits dans les documents relatifs à la vente de la ferme de Marolles :

Une Maison située terroir de Villaines, lieu dit Beaulieu , contenant 26 pieds de longueur 18 pieds de large, composée par bas d'une salle à cheminée & four, un cellier ; au premier étage deux chambres, grenier au-dessus couvert en thuille, escalier hors oeuvre, cour & jardin clôs de murs, de vingt toises de longueur sur dix de large, dans lesquels se trouvent un toit à porc & un petit caveau.

Le bâtiment de la Plâtrière, contenant quinze pieds de largeur sur trente pieds de long.

Une pièce de terre en labour, lieu dit Beaulieu, plantée d'arbres fruitiers, contenant trois arpens.

Une pièce de terre en labour, même lieu, contenant trois arpens.

Une autre pièce de terre même lieu, contenant environ cinquante perches.

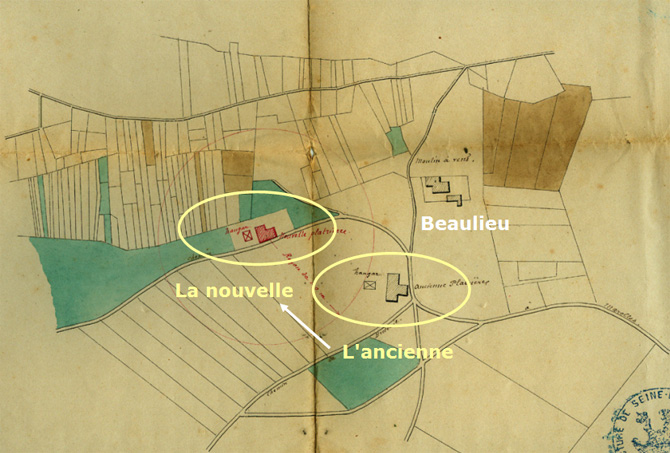

Les plâtrières en 1868

L'ancienne plâtrière, située à gauche au début du chemin de la

Tuilerie, fut transférée dans un nouveau bâtiment, un peu plus loin à

droite du chemin des sables (devenu le chemin du Bosquet).

|

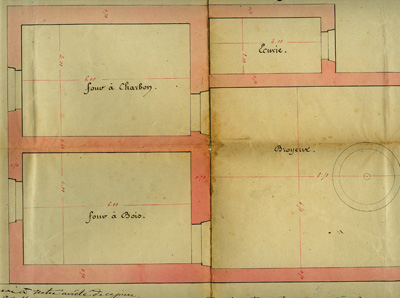

Ce plan de la nouvelle plâtrière montre la présence de deux fours, l'un à bois, l'autre à charbon. Le cheval qui actionnait le broyeur était logé dans une petite écurie attenante. |

|

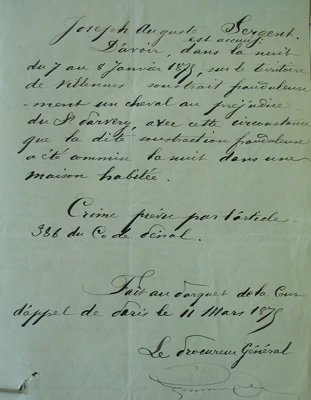

Le vol d'un cheval de la plâtrière

Dans un bâtiment attenant à la plâtrière de Beaulieu, se trouvaient un hangar et le magasin à plâtre. Eugène Parvery logeait, à l'étage, son employé, batteur de plâtre, Léon Cachot (57 ans) ainsi que son épouse et deux chevaux dans l'écurie.

|

Un matin de janvier 1875, il s'aperçut qu'un cheval avait disparu. Sa valeur étant de 450 F, somme importante à l'époque, il se mit à sa recherche. Il le retrouva le lendemain chez un marchand boucher de Saint-Denis. L'homme qui le lui avait vendu, connu pour avoir, à plusieurs reprises, négocié des vaches, des ânes et des chevaux, fut rapidement arrêté. Joseph Auguste Sergent, 27 ans, brocanteur sans domicile fixe, s'était introduit, la nuit, dans l'écurie dont la porte n'était fermée qu'au loquet. Il avait pris la précaution de couvrir de paille le seuil de la porte. La cour d'assises de Seine-et-Oise lui infligea, en avril 1875, la peine de huit années de réclusion. Il avait déjà été condamné quatre fois pour vol ; son recours en grâce a été rejeté. |

Le prix du plâtre

|

En 1849 et 1860, le plâtre était vendu 1,70 franc le setier. Voituré (livré), le prix montait à 2,10 francs. Vers 1880, le prix de revient du setier était de 1,40 franc, ce qui comprenait l'extraction, la cuisson, le meulage, la main d'œuvre, l'amortissement du matériel et des chevaux, l'assurance et les pertes diverses ; il était vendu 1,80 franc. Un mètre cube de plâtre cuit correspondait à 150 setiers ; donc la contenance d'un setier était de 6,66 litres. |

|

La fin de l'exploitation des carrières

Opposition du propriétaire de Marolles à l'extension des carrières

Après des années d'exploitation et le creusement de nombreuses galeries sous des bois et terres appartenant à la famille, il fallut songer à fermer la carrière de Beaulieu. Louis Parvery, formé par son père au métier et qui, malgré sa jeunesse, prit sa succession à sa mort en 1894, a alors tenté d'acheter à son voisin, le propriétaire de la ferme de Marolles, le droit de forage sous ses terres. La réponse, par l'intermédiaire du fermier Aquilas Cauchoix, a été négative.

Lors de l'abandon de la carrière de Beaulieu, tous les piliers de soutènement ont été détruits un à un, en commençant par les plus lointains, afin d'en récupérer le gypse. De nos jours, seules les racines des arbres retiennent encore le terrain au-dessus des excavations.

Transfert de l'entreprise aux Renardières et abandon

|

La carrière de Beaulieu étant épuisée et l'exploitation des dessous de la ferme de Marolles étant impossible, Louis Parvery a ouvert, en 1901, une nouvelle entreprise au lieu-dit les Renardières, sur le territoire de Médan, à la limite de la commune de Villennes. Il y a fabriqué du gros plâtre à maçonnerie et du plâtre fin, dit "au sculpteur". Une grosse meule écrasait le plâtre à la sortie du four. Une machine à vapeur, qui actionnait une seconde meule, transformait ce plâtre encore grossier pour en faire du plâtre fin. |

|

A la déclaration de guerre, en 1914, les ouvriers bretons, "loués" le temps de l'exploitation, sont partis au front, de même que leur patron. La carrière ayant été abandonnée durant cinq années, de l'eau s'est infiltrée et les installations ont été abimées. A son retour de guerre, en 1919, Louis Parvery, à cause de difficultés de toutes sortes, n'a pas remis sa carrière en exploitation. Les bâtiments ont été vendus ; un caravaning s'est installé sur son terrain.

Effondrement en 1953

La dégradation des anciennes carrières de gypse a été la cause d'un effondrement dans une propriété, située rue de Breteuil à Médan, en mars 1953. Le propriétaire ainsi que ceux de parcelles voisines dans la même commune et à Villennes ont alors fait réaliser des sondages ; ils ont été invités par l'inspecteur général des carrières à s'associer pour effectuer des études complémentaires et à combler les vides éventuellement découverts à proximité de leurs bâtiments.

Les carrières à moellons

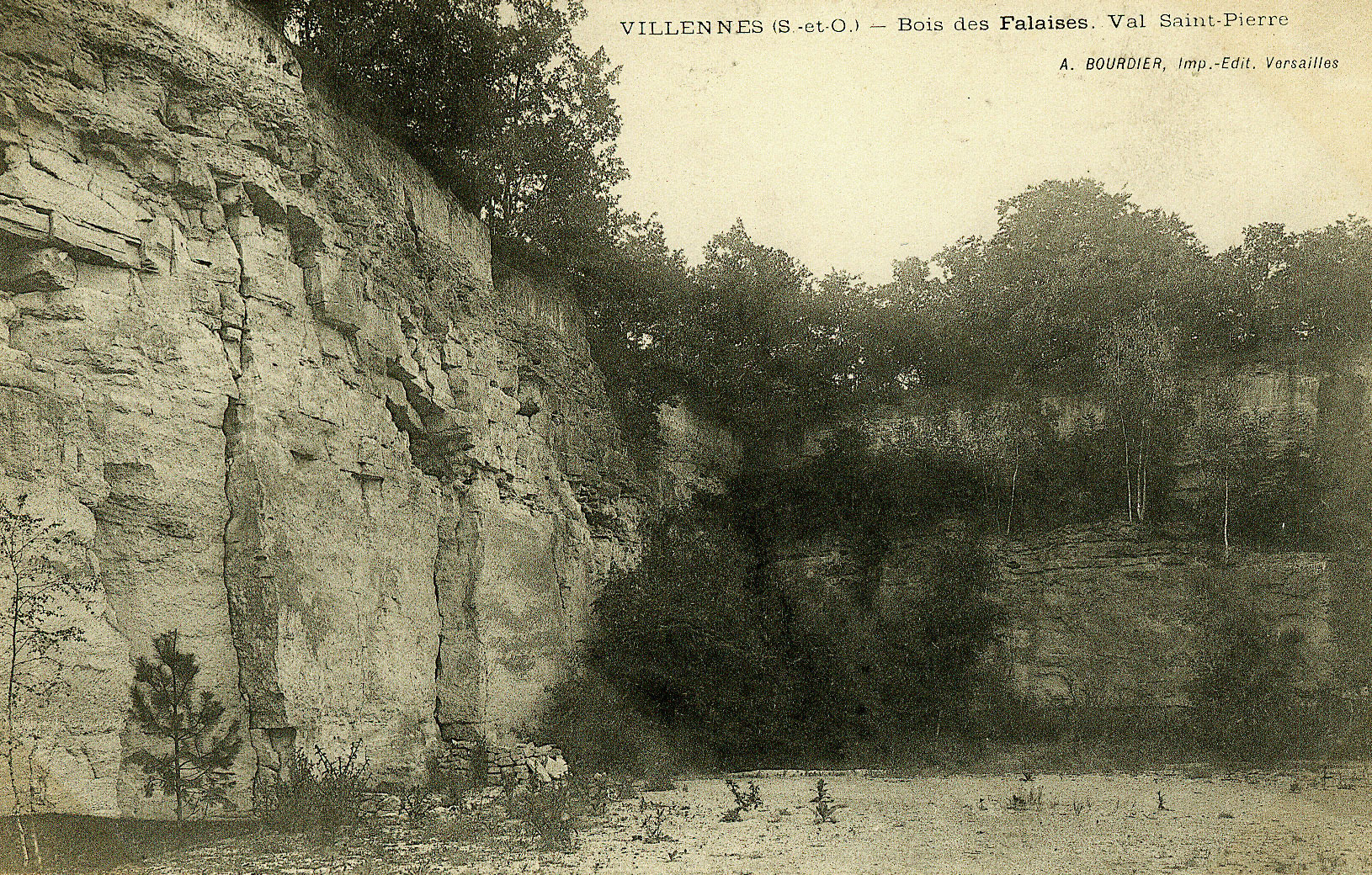

L'affleurement des roches en différents points de la commune a été mis à profit, depuis longtemps, pour l'extraction de moellons. A la fin du XIXe siècle, les besoins de pierres pour la construction de nouvelles maisons, en nombre croissant, a conduit des entrepreneurs et des maçons de la commune et de villages voisins à exploiter les anciennes carrières, telles que celle du Bois des Falaises, et à en ouvrir d'autres.

La carrière du Bois des Falaises

Les extraits ci-dessous du plan d'intendance, établi en 1786, montrent les deux carrières, qui étaient exploitées dans le Bois des Falaises. Agrandies, elles n'en ont formé plus qu'une, en un lieu appelé le Val Saint Pierre.

|

|

La propriétaire était Mme Veuve Binet, en septembre 1884, lorsque Jules Mirgon, entrepreneur, a écrit au maire pour déclarer qu'il exploitait cette carrière à moellons, à ciel ouvert, pour les besoins de son entreprise. Il employait un ouvrier.

|

En 1889, la carrière n'était plus exploitée ; suite à un rapport des inspecteurs des Mines, le préfet mit Mme Binet en demeure de faire clôturer, sur tout son pourtour, les abords de cette ancienne carrière de pierre à bâtir et d'établir, à l'entrée, une barrière d'au moins deux mètres de hauteur, fermant à clef. |

Le cahier des charges du morcellement du Bois des Falaises, établi en 1908, n'autorisait plus l'exploitation de la carrière.

|

Une pompe y a été installée pour distribuer l'eau dans les nouvelles villas. Beaucoup plus tard, une maison y a été construite. |

|

Les autres carrières

Les déclarations de carrières, établies en mars 1889 suite à un règlement les rendant obligatoires, nous donnent les informations suivantes.

Carrière des Falaises

Bénoni Lesieur, maçon, a ouvert une carrière en 1866 au lieu-dit "Les Falaises". Aimé Lesieur y exploitait une carrière, dont il était propriétaire depuis janvier 1871.

Emile Martin y était également propriétaire d'une carrière, exploitée depuis octobre 1875. L'état établi en septembre 1887 indique qu'il avait alors un ouvrier.

Leurs accès se trouvent sur la route vicinale n°44 de Poissy à Villennes (actuelle route de Poissy), respectivement à 30 et 60 mètres environ de la maison la plus rapprochée.

Carrière des Jachères (Carrière à Dijon)

Benoit Alexandre Redaux a ouvert en décembre 1887 une carrière à ciel ouvert, au lieu-dit La carrière à Dijon ou Les Jachères ; elle était à 10 mètres en surélévation du chemin d'intérêt commun n° 44, sur lequel elle déboucheait. Le sol lui appartenait ; les moellons extraits étaient destinés à son usage personnel.

Alphonse Burneron, maçon à Médan, y possédait et exploitait également une carrière depuis 1870. Elle était à 40 mètres du chemin de grande communication n° 154, sur lequel elle débouchait. Son personnel était composé, en 1887, "d'un quart d'homme" (la carrière n'était exploitée que deux mois par an).

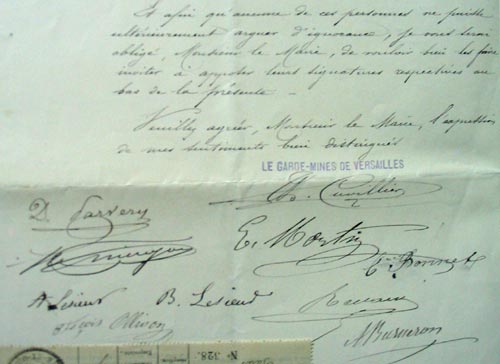

|

Le garde-mines de Versailles mit en demeure ces exploitants de carrières, ainsi que François Ollivon et M. Bonnet, de déclarer leur exploitation ou de clôturer leur carrière. "Afin qu'aucune de ces personnes ne puisse ultérieurement arguer d'ignorance", leurs signatures ont été apposées au bas de la lettre. |

Carrières de la route de Médan

En 1891, Emile Martin a ouvert une carrière à ciel ouvert sur un terrain appartenant à M. et Mme Auguste Beaugrand. Son entrée était située sur la grande route de communication entre Villennes et Médan. Elle était destinée à l'extraction de moellons et de pierres de taille.

|

|

Léon Bodin en fit de même, au début de l'année suivante, sur un terrain appartenant à M. Lamiraux, dont il était locataire, au lieu-dit "Sous la Garenne", en bordure de la même route.