La justice et diverses affaires judiciaires

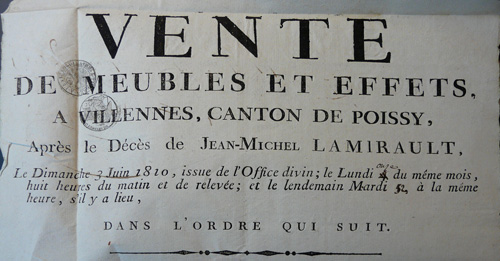

La prévôté (justice de l'ancien régime)

Sous l'ancien régime, l'exercice de la justice par les seigneurs était le résultat d'une concession royale. Leurs officiers de justice étaient les baillis, prévôts, lieutenants et procureurs fiscaux.

Au juge, bailli ou prévôt, il appartenait de rendre les sentences, et de diriger le fonctionnement du bailliage ou de la prévôté en raison des pouvoirs de juridiction et de commandement qui lui étaient conférés. Le procureur fiscal jouait le rôle de représentant du "ministère public" ; il devait également sauvegarder les intérêts du seigneur. Les procureurs, sergents et huissiers étaient les auxiliaires de la justice.

Premier officier du siège, le bailli ou le prévôt présidait les audiences. Il décidait en matière gracieuse et contentieuse, civile, criminelle et de police. Il recevait les plaintes et requêtes des parties, ordonnait les enquêtes et les informations. Il devait régler tout ce qui concernait l'administration de la justice.

|

Tampons de la généralité de Paris |

|

Les officiers et auxiliaires de justice

Les archives de la prévôté de Villennes, conservées aux Archives Départementales des Yvelines, nous font connaître certains responsables de la prévôté, châtellenie et gruerie de Villennes et les affaires qu'ils eurent à traiter.

Une châtellenie était le territoire sur lequel le maître d'un château exerçait ses droits banals.

Les banalités étaient des installations techniques (fours à pain, moulins, pressoirs) que le seigneur était dans l'obligation d'entretenir et de mettre à disposition de tout habitant de la seigneurie. En contrepartie, les habitants de la seigneurie ne pouvaient utiliser que ces installations banales, en payant leur usage.

La gruerie était un droit royal de percevoir une partie des coupes de bois et une portion des amendes et confiscations, prononcées pour abus et malversations dans les bois, sujets au droit de gruerie.

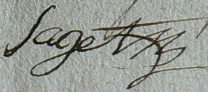

Le procureur fiscal

|

Me François Saget a été reçu en l'état et office de procureur fiscal de la prévôté après avoir été son substitut ; il demeurait à Villennes. |

|

Les prévôts

|

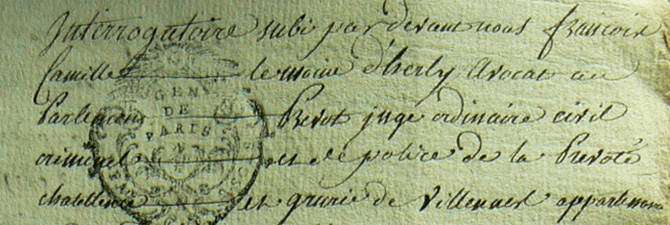

François Camille Lemoine d'Herbe, ancien avocat au Parlement, était prevost juge ordinaire, civi, criminel, de police et voyer de la prévôté, chatellenie et grurie de Villennes et dépendances ainsi que de la prévôté de Médan, appartenances et dépendances, à partir de 1777. |

|

Il était assisté de Maître Jacques Nicolas Soyé, conscierge et régisseur des terres et seigneuries de Villennes, Médan et Orgeval. |

|

Jacques Guy Agier était prévôt juge de la prévôté de Villennes vers 1787.

Le lieutenant juge

|

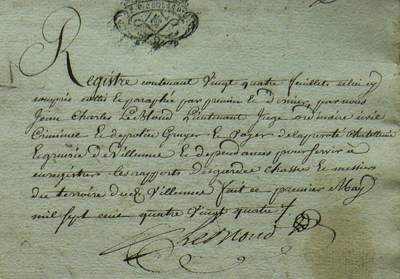

En juin 1783, Me Charles Leblond, notaire royal et procureur au baillage de Meulan, a été reçu en l'état et office de lieutenant de la prévôté. Il a conservé cette charge de lieutenant juge ordinaire jusqu'à la nomination d'un bailly. |

Louis Eustache Martin, ancien procureur, faisait fonction de juge.

Le bailli

Tampons de la généralité de Paris |

Jean André Arsandaux, avocat au Parlement, avait cette fonction de bailly et juge. Il a été installé le 30 mai 1787, alors âgé de 63 ans. En 1792, alors que le seigneur, Pierre Paul Gilbert de Voisins, était revenu après avoir émigré en Belgique, la justice était toujours rendue à Villennes par son bailli, logé au château. |

|

Avocat depuis 1769, élu juge suppléant le 30 décembre 1790. Il était alors électeur de l'une des 48 sections révolutionnaires de la ville de Paris, celle des Thermes-de-Julien (Palais des Thermes de Cluny, Paris 5e). |

|

Il avait été un des signataires du Cahier du Tiers État du district de la Sorbonne. Il continua sa carrière d'homme de loi : en l'an VI, il siégea comme juge de paix à la division du Mail (Paris 3e).

Les huissiers

|

Le sieur Debigot était huissier ordinaire en 1779. |

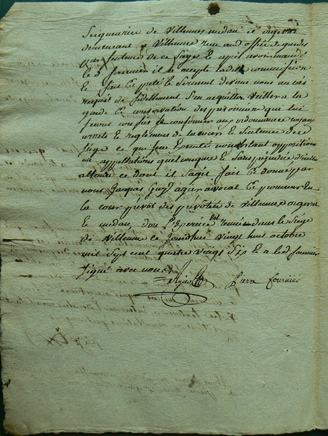

En septembre 1781, Louis Eustache Moreau, praticien, a été reçu en l'état et office d'huissier sergent. Deux ans plus tard, il est devenu greffier et notaire.

En mai 1784, l'état et office d'huissier exploitant a été octroyé à Christophe Louis Létang, huissier royal d'armes des maréchaux de France, demeurant à Poissy.

En mars 1787, Antoine Aurant, marchand demeurant à Orgeval, a présenté sa candidature à la fonction d'huissier. Il a reçu témoignage de sa profession de la religion catholique et romaine du notaire de la prévôté, Louis Eustache Moreau, mentionné ci-dessus, demeurant au château de Villennes, ainsi que du prêtre, prieur et curé de la paroisse de Villennes, Denis Soudé, et de Louis Eustache Marin, procureur de la prévôté demeurant à Poissy.

En avril 1789, Antoine Bazille Pierre Bellier a été installé

huissier audiencier des justices de Villennes, Médan et Orgeval. Il

était né à Poissy en 1720 dans une famille vouée à la justice :

- Arrière-grand-père paternel : huissier royal ;

- Grand-père paternel : procureur royal au siège de Poissy ;

- Père : procureur fiscal ;

- Frères : l'un, huissier à cheval à Paris et procureur à Fourqueux ;

un autre, procureur au bailliage de Poissy.

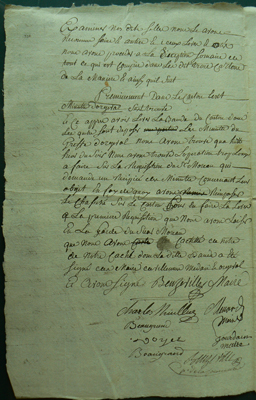

Leur réception se faisait après une enquête prouvant leurs bonnes vie, moeurs, religion catholique et romaine.

|

Pour ce dernier, le prestre chapellain du château, Jean Monteltagand, a donné son témoignage : |

"Il le connait pour homme de bien et de probité, professant la religion catholique apostolique et romaine".

Les greffiers

En 1774, Jean Baptiste Delaunay était greffier et notaire à Villennes. Il y est décédé dix ans plus tard, à l'âge de 66 ans. Alors, Jean Baptiste François Auvray occupait également la fonction de greffier.

Ensuite, quatre maître d'école, les trois premiers de la paroisse de Villennes, le dernier de celle de Médan, furent reçus en l'état et office de greffier notaire et tabellion de la prévôté :

|

En mai 1774, Jean Joseph Bonnotte. |

|

|

En mai 1777, François Gerbe. |

|

En novembre 1782, Louis Eustache Moreau. Il était également le receveur des amendes du seigneur, Pierre Paul Gilbert de Voisins. |

|

L'acte de réception a été signé par Antoine Aurant, praticien en la prévôté de Villennes et Pierre Laroche, ancien procureur des prévôtés de Villennes, Médan et Orgeval, pour la vacance des offices de prévôt et lieutenant et en l'absence d'autres plus anciens qu'eux en la chambre de l'auditoire de ces prévôtés.

Le greffe et le notariat lui ont été affermés pendant neuf ans, moyennant la somme annuelle de 300 livres. Il fa été nommé greffier de la nouvelle municipalité en mai 1792. Il a également été “maître d’école” de Villennes se trouvant capable de montrer l’éducation à la jeunesse (malgré son orthographe, parfois approximative).

|

En avril 1786, Jean Baptiste Dumenil, garde chasse bois et rivierre depuis février 1783, a été pourvu de l'office de greffier. |

Les procureurs

Les procureurs (nous dirions aujourd'hui avocats) étaient, alors, des auxiliaires de justice, représentant les victimes lors d'un procès et chargés de les défendre. A l'issue d'enquêtes prouvant leurs bonnes vie, moeurs, religion catholique et romaine, plusieurs procureurs, souvent de villes voisines, ont été installés en l'état et office de procureur postulant des justices de Villennes, Médan et Orgeval :

|

- En mai 1776 : Antoine Joseph Maldan, procureur en la prévôté de Poissy, en celle de Maisons et celle d'Orgeval. |

|

|

- En octobre 1778 : Pierre Antoine Philippeaux, procureur en la prévôté de Pissefontaine et en celle de Carrière, demeurant à Poissy, et Jean Baptiste Sollier, praticien, demeurant à Poissy ; sa qualité de clerc tonsuré du diocèse de Paris a été attestée par le vicaire général, Le Corgne de Launay. |

|

- En mai 1780 : Jean Pierre Lemoyne, procureur au bailliage de Conflans Sainte Honorine et en la prévôté d'Andrésy, y demeurant. |

|

- En janvier 1784 : Me Louis Laisné, procureur en

la prévôté d'Ecquevilly et Me Jean Baptiste Marie

François, procureur au baillage de Meulan,

- En février 1788, Me Germain Marie Buiau,

procureur à Poissy,

|

- En décembre 1788 : Me Jean Baptiste Chabasson. |

|

Le 7 février 1789, Me Nicolas Etienne Létang de Margeanville, avocat au Parlement, fut à son tour installé en tant que procureur postulant. Etant donné qu'il était procureur au baillage de Meulan, il a été dispensé de l'information de vie et moeurs. |

|

|

Né à Gisors (Eure) en 1760, il s'était installé à Meulan, dont il avait épousé une habitante. Leur fils, Georges Nicolas Marc, le général Létang dont la carrière militaire brillante lui a valu d'être nommé maréchal de camp de Napoléon et fait baron d'Empire, a été une grande figure de Meulan. |

|

|

Me Jean Raimbaut, demeurant à Poissy, était procureur au baillage de Villaines en 1789. |

Le concierge des prisonsEn 1774, la garde des prisons de la prévôté était confiée à Antoine

Vernier.

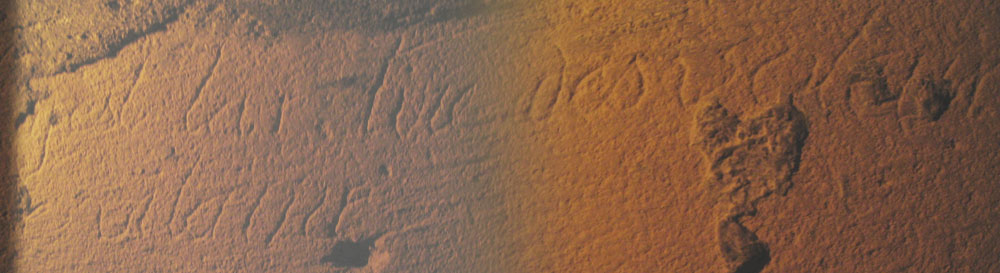

Un

malfaiteur a laissé une trace de son séjour dans la geole,

située dans belle cave voûtée de l'ancienne maison du

prévost ; il a gravé sur le mur : icy est la retire des voleurs des voleur de Vilaine.

|

La porte de la geole, dans la

cave de l'ancienne maison du prévôt, rue des Ecoles

|

Les rapports des messiers et gardes-chasse

Cliquez sur l'image du registre, ci-dessus, pour lire les résumés des rapports de 1784 à 1789.

Quelques affaires traitées par la prévôté

Suicide du rôtisseur du château de Villennes, en 1779

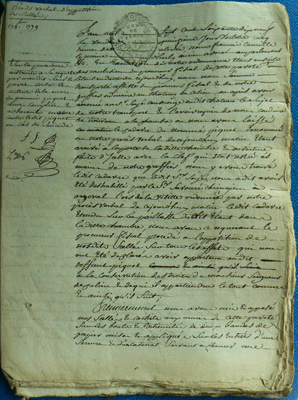

Procès-verbaux du procureur fiscal et du prévôt

|

Le rôtisseur n'étant point paru, ce matin, à l'heure ordinaire dans la cuisine du château pour y faire son service accoutumé, le maître d'hôtel du seigneur est monté à sa chambre pour savoir s'il était incommodé. Après avoir frappé à la porte, personne n'ayant répondu, il s'est baissé pour voir par un trou du bas de la porte. Il a apperçu Piquet assis sur un fauteuil à côté du lit, la tête penchée et paraissant couvert de sang. Il a rendu compte aussitôt au seigneur qui a mandé le remontrant et l'a chargé de faire ce que son ministère lui suggérerait en pareilles circonstances. |

|

François Saget, le procureur fiscal, s'est alors transporté, assisté du greffier, à la chambre pour constater l'état de Piquet. Sur sa réquisition, le juge, Lemoine d'Herbe, s'y est lui-même transporté avec son greffier ordinaire.

Il est monté, avec le concierge, par un petit escallier, n'ayant qu'un seul étage, donnant sur une pettite cour à côté de celle du château, éclairée par une croisée donnant sur une arrière cour. Dans la serrure de la porte de la chambre, peinte en gris, ils ont trouvé une clef avec un petit cordon de toille auquel était attachée une plaquette de bois sur laquelle était écrit Chambre de Mr Piquet. Ils n'ont pas pu ouvrir la porte avec la clef, le verrouil paraissant poussé en dedans.

Le procureur fiscal ayant demandé l'ouverture de la porte, le prévôt a, alors, fait venir Mathurin Troté (?), serrurier à Ecquevilly. Il a pu entrer, avec son greffier, dans la chambre éclairée d'une croisée donnant sur la cour de la cuisine. Ils ont trouvé le cadavre, dont le visage du côté droit a paru entièrement défiguré, un pistolet entre les deux mains alongés.

Le concierge a reconnu parfaitement le rôtisseur. Le malheureux évènement ne l'a pas surpris autrement : il s'était apercu depuis longtemps que ledit Piquet avait souvent les yeux egars et l'aire d'un homme qui n'avait point l'esprit a lui.

|

|

Apposition de scellés

Le 15 octobre, le prévôt, François Camille Lemoine d'Herbe, s'est transporté au château, assisté du procureur fiscal et du greffier ordinaire. Il a requis le Sr Soyé, concierge, de les conduire, à nouveau, à la chambre où ils avaient laissé le cadavre du nommé Piquet. Ils ont ouvert la porte avec la clef qui était restée en les mains du greffier. Ils ont trouvé, sur la paillasse du lit de la chambre, le cadavre qui avait été déshabillé par le Sr Savouré, chirurgien à Orgeval, lors de la visite commandée par leur procès-verbal du matin de ce jour. Ils ont apposé des scellés sur tous les effets qui ont été déclarés avoir avoir appartenu au défunt Piquet.

Les scellés et cachets aux armes de la prévôté ont été mis et apposés sur les bouts et extrémités de deux bandes de papier mises et appliquées sur les entrées d'une serrure et d'un cadenas servant à fermer une male de bois longue de trois pieds et demi sur trois pouces de large et douze pouces de haut, laditte male garnie de bandes de taule plâte et de peau de sanglier. C'était le seul meuble fermant à clef, qui appartenait au défunt. D'autres objets ont été trouvés en évidence :

-

Un petenlaire

Le pet-en-l'air était une pièce du vêtement féminin qui se situait entre la veste et la robe à la française. Le nom paillard donné à ce vêtement, tombant sur les hanches et pourvu de plis Watteau très amples et soumis au caprices du vent, viendrait du fait que le vêtement s'arrêtait juste au niveau des fesses.

-

Une veste de toille d'orange fond rouge doublée de toille grise, dont le cadavre était vêtu le matin ainsi que ledit petenlaire de robe de chambre, une culotte de Lankin, des bas de fils gris, une paire de soulliers, une chemise et deux mouchoirs.

-

Une paire de boucle d'argent détachée de la culotte a chappe et ardillon de fer.

-

Une autre paire de boucle aussi d'argent a soullier a chappe et ardillon aussi de fer.

-

Aux manches de la chemise et devant, des boutons de cuivre jeaune.

-

Sur le chevet du lit, une montre de geneste (?), sur la plaque de laquelle est écrit Chevallier à Paris numéro 789.

-

Dans une boette d'or garnie des eguilles doubles aussi d'or, d'un cordon de soïe brune bordé et de glands de fil aussi d'or et sa clef de Simillor (?).

-

Dans un des goussets de la culotte, deux écus valant chacun six livres.

-

Dans un autre gousset, deux clefs qui paraissent être celles de la male.

-

Dans un bas d'armoire appartenant à Monsieur Seigneur de ce lieu, un col de mouseline marqué à une des pattes des lettres I. P. et garni de sa boucle d'argent.

-

Un chapeau, une méchante culotte de peau, un autre chapeau dans son etuy de carton, deux autres méchantes paires de soulliers.

-

Sur ledit bas d'armoir, le pistolet qui était entre les mains du défunt Piquet lorsqu'il a été trouvé et qui a été retiré par le chirurgien, ainsi que les deux chevrotines que celui-ci avait retiré de son crâne.

-

Un porte-manteau et une paire de bottes molles, paraisant être à l'usage du défunt.

-

Le fauteuil de tapisserie sur lequel le cadavre a été trouvé et, sur ce fauteuil, un autre pistolet pareil au précédent, paraissant aussi neuf et avoir cependant été déchargé une fois,

-

Un petit paquet enveloppé de papier gris lié avec une ficele dans lequel il pouvait y avoir environ un demi quarteron de poudre a tirer.

Le concierge a été rendu gardien comme dépositaire judiciaire de tous ces objets, sauf les pistolets, les chevotines et le paquet de poudre à tirer ainsi que les deux clefs de la malle qui ont été déposés au greffe comme pièces de conviction.

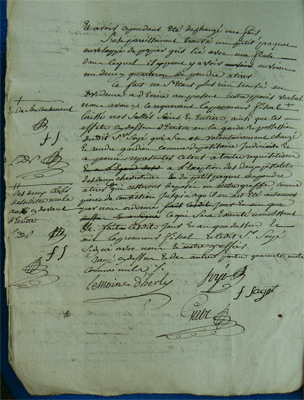

Rapport du chirurgien

|

En exécution de l'ordonnance du prévôt et à la réquisition du procureur fiscal, après avoir prêté le serment en la manière accoutunée de bien et fidellement procéder a la visitte, Dominique Savouré, chirurgien à la Juste Pie, hameau de la paroisse d'Orgeval, y demeurant, s'est transporté au château à une heure de relevée. |

|

Il a été introduit, par le concierge et régisseur du château, dans la chambre du nommé Piquet rôtisseur de Monsieur le président Gilbert de Voisins, trouvé mort ce matin. La chambre a vüe par une croisée sur une petite cour reignant le long de celle du château. Il a trouvé le cadavre d'un particulier vêtu d'une robe de chambre et d'une veste de toille d'orange fond rouge a fleurs blanche, d'une chemise de toille blanche, le tous remply de sang, ayant culotte de lankin, bas de fil gris, soulliers en pentoufle, boucle de jartiere d'argent attachée à la ditte culotte. La tête du cadavre était couverte d'un mouchoir de toille blanche en forme de serretête ; un mouchoir pareil de toille blanche teinté de sang se trouvait autour du cou. Il y avait une mare de sang aux pieds du cadavre sur le carreau de la chambre.

Cheveux et sourcils noirs, le cadavre était entièrement sain à

l'exception de la tête. Après l'avoir déshabillé et ôté les pistolets,

il l'a examiné :

- Commissure des lèvres des deux côtés de la bouche fendües

presque jusqu'aux oreilles ;

- Os maxillaires de la machoire supérieure entièrement brisées et

moulus ;

- Os et huroïde (?) et en général toute la baze du crâne dans

le même état.

Après ouverture du crâne, le chirurgien a trouvé plusieurs chevrotines de la grosseur d'un petit pois.

Déposition du maître d'hôtel

Louis Denis Guerbois, âgé de 40 ans, demeurant ordinairement en l'hôtel de Monsieur le Président Gilbert de Voisins, seigneur de ce lieu, à Paris rue d'Enfer Saint-Michel, paroisse Saint-Jacques du haut pas, de présent au château de Villennes, a apporté son témoignage.

Piquet était entré au service de Monseigneur le Président Gilbert de

Voisins en qualité de rôtisseur, il y a environ quatre ans. Il s'était

assez bien acquitté de son devoir pendant les deux premières années de

son service. Depuis environ 18 mois, il avait fait la connaissance de

la femme du Sr Chevallier cy devant chirurgien à

Orgeval et actuellement détenu au château de Bicêtre pour cause de follÿe,

ayant même eu la facilité de prêter de l'argent à laditte femme. Le

déposant s'est apperçu que ledit Piquet était d'une part épris de

la ditte femme et d'une autre part combattu par la crainte de perdre

son argent, cette femme refusant de lui en donner une

reconnaissance. Il n'avait pas l'esprit tranquille ; il lui

est même arrivé quelques fois de manquer son service, ce qui a attiré

au déposant des reproches de son maître. Notamment hier, après son

service fait tant bien que mal, au lieu de venir dîner à l'office

comme à son ordinaire, il a disparu sans que l'on ait sçu

d'abord ou il était allé ; il n'est reparu que le soir à la cuisine où

il a fort peu travaillé, ne paraissant pas trop à lui.

Lorsqu'il est entré dans sa chambre, il n'a point été surpris de

l'état où il l'a trouvé, ayant craint cet évènement depuis son arrivée

en ce lieu. Il avait toujours l'aire inquiet, les yeux souvent

égarés. Il en a même parlé une fois à Monsieur le Président il y a

environ quinze jours, à la suite d'une difficulté qu'il eut avec le

déposant pour son service en raison de laquelle il allat comme

un évaporé chez un des gardes de Monsieur lui demander un fusil ce qui

ne lui était jamais arrivé. Monsieur le Président eut même la bonté de

lui parler. A la suitte, il eut pendant vingt quatre heures

une espèce de fièvre pour laquelle on lui fit garder le lit ; cette

fièvre semblait bien annoncer que ledit Piquet avait l'esprit encore

plus malade que le corps.

Déposition du chef de cuisine

Louis André Jullienne, âgé de 42 ans, demeurant ordinairement en l'hôtel de Monsieur le Président Gilbert de Voisins à Paris, de présent au château de Villennes, logé en ce lieu, a également apporté son témoignage.

Il n'avait pas d'autre connaissance des dits faits sinon qu'il croyait avoir entendu le matin pendant qu'il était à sa cuisine un coup sourd qui lui a paru être un coup de fusil ou de pistolet ; il était étonné de croire que ce coup venait d'aussi près mais d'après ce qu'il venait d'avoir vu entrant dans la chambre dudit Piquet, son attitude, un pistolet encore entre ses mains et l'état déplorable où il était, il ne faisait aucun doute qu'il était l'auteur de sa mort. Au surplus, il n'était pas étonné, attendu que, depuis deux ans qu'il était service du seigneur, il avait remarqué que Piquet était d'une humeur très difficile, ayant l'aire évaporé et annonçant dans des moments un esprit toujours inquiet au point que son service avait souvent souffert. Le chef de cuisine ignorait quel pouvait être la cause de cette inquiétude ; il avait seulement oui dire que cela pouvait provenir que ledit Piquet était enmouraché de la femme du chirurgien de ce paÿs qui, ayant perdu l'esprit, était détenu au château de Bicêtre. Ledit Piquet avait aussi prêté de largent à laditte femme sans billet ni reconnaissance, dont il était fort affecté ne sachant pas comment se faire rendre ledit argent. Depuis l'arrivée du Seigneur et de toute sa maison en ce lieu, Piquet avait paru avoir l'esprit encore plus troublé qu'à Paris au point que son service en avait souffert plusieurs fois et lui avait même attiré des reproches de la part du Seigneur.

Piquet n'avait point assisté au dîner de l'office. Le déposant avait oui dire qu'il avait passé l'après-midi à aller à Saint Germain probablement pour achetter le pistolet avec lequel il paraissait s'être tué. Il n'a paru à la cuisine qu'à huit heures ayant les yeux plus égarés qu'à l'ordinaire. Ayant mis un tabellier autour de lui, il n'a fait autre chose que de se promener dans la cuisine autour de la table comme un vrai foux. Si le déposant n'avait craint quelques durettés de la part de Piquet, il lui aurait conseillé de se coucher n'étant pas en état de rien faire. Il n'a effectivement rien fait de la soirée ; il n'est point venu souper à l'office et a été se coucher.

Conclusions du procureur fiscal

Me François Saget requit que l'information soit continuée à sa requête et que les scellés soient apposés sur les effets de Piquet jusqu'au transport de son cadavre à la morgue de ce lieu et jusqu'à ce que par justice il en ait été décidé autrement.

Attendu ce qui résulte de l'information que Piquet paraissait ne s'être porté à se défaire que par suite de l'aliénation d'esprit où il était tombé depuis environ deux ans, il sera enceveli et mis dans un coin de terre près du cimetière de l'église de ce lieu.

Levée des scellés

Le juge Lemoine d'Herbe s'est transporté, assisté du procureur fiscal et du greffier, dans la chambre de Piquet afin de faire l'inventaire des effets dépendant de sa succession. Il a désigné le Sr Soyé, concierge, dépositaire judiciaire de ces effets, dont la prisée sera faite par Paul Debigot, huissier ordinaire de la prévôté. Celui-ci en a fait ensuite un inventaire, avec une description très précise.

Le prénom de Piquet restait inconnu, non précisé dans son acte de décès du registre d'état-civil de Villennes à la date du 18 octobre 1779. Les initiales I. P. sur un epatte du col de mousseline, trouvé dans son armoire, semblaient indiquer qu'il commençait par la lettre I.

Sa date de naissance n'était pas connue. Les témoins du décès étaient le régisseur, Jacques Nicolas Soyé, et le garde des chasses, Sébastien Fortel.

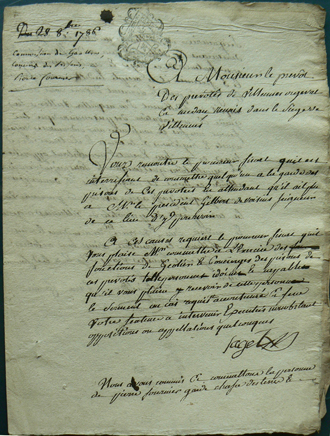

Serment du geolier Pierre Fournier, en 1786

|

|

Nous avons transcrit ce texte, dont la lecture est un peu difficile en l'absence de ponctuation.

Du 28 8bre 1786

A Monsieur le prevôt des prévôtés des Villennes Orgeval & Médan,

réunis dans le siege de VillennesPour remontre [?] le procureur fiscal qu'il est interessant de commettre quelqu'un à la garde des prisons de ces prévôtés en attendant qu'il ait plu à Mr le président Gilbert de Voisins seigneur de ces lieux d'y pourvoir

A ces causes requiert Mr commettre a l'exercice des fonctions de geolier & concierge des prisons de ces prévotés telle personne idoine et capable qu'il vous plaise recevoir de cette personne le serment au cas requis et accoutumé et faire votre sentence a intervenir executées [?] nonobstant oppositions ou appellations quelconques

Saget

Nous avons commis & commettons la personne de Pierre Fournier garde chasse des terres des seigneuries de Villennes Médan et Orgeval demeurant a Villennes recu [?] office de garde par sentence de ce siege et après avoir mandé ledit Fournier il a accepté la dite commission et fait et preté le serment devant nous au cas requis de fidellement s'en acquitter veiller a la garde et conservation des prisonniers qui lui seront confiés se conformer aux ordonnances royaux arrets et reglements de la [?] et sentences de ce siege ce qui sera executé nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans prejudice d'icelles attendu ce dont il sagit fait et donné par nous Jacques Guy Agier avocat et procureur en la cour prevôt des prévôtés de Villennes Orgeval et Médan, dont l'exercice est reuni dans le siege de Villennes ce jourd'hui 28 octobre mil sept cent quatre vingt six et a le dit Fournier signé avec nous

Ce document nous donne le nom du prévôt : Jacques Guy Agier.

Quant à Pierre Fournier, garde-chasse, devenu geolier et concierge des prisons des prévôtés de Villennes, Orgeval et Médan, nous savons qu'il a épousé Marie Clotilde Gaury et qu'ils ont eu sept enfants entre 1788 et 1797, dont deux jumeaux décédés à leur naissance.

Vols à l'église de Villennes et chez les représentants de l'Eglise

En trois ans, quatre vols ont été déclarés et ont fait l'objet d'une enquête.

Cambriolage à l'église en 1782

Le 15 juillet 1782, devant Louis Eustache Martin, procureur postulant au baillage prévôté gruerie de Villaines, faisant fonction de juge pour l'absence du prévôt, assisté de Louis Eustache Moreau, praticien demeurant à Médan, commis comme greffier en remplacement du greffier ordinaire empêché, est comparu Messire Denis Soudé, prêtre prieur curé de la paroisse de Villaines.

Le Sr Gerbe, clerc de la paroisse, lui avait fait un rapport le jour précédent : sortant de l'église, où il était entré comme à l'ordinaire, vers 5 heures et demi du matin, il avait trouvé en autre chose le chassy de la croisée, qui est dans la sacristie de cette église, entièrement brisé ; un des barreaux de fer était rompu.

Le curé s'était, sur le champ, transporté dans l'église ; il avait remarqué que des quidans s'étaient introduits au moyen d'un barreau de fer qu'ils avaient forcé et enlevé de la croisée de la sacristie du côté du nord. Pour y parvenir, il s'étaient servi d'une lise (lisse ?) de barrière de onze pieds sept pouce et demy sur trois pouces neuf lignes quarrée. Ils avaient ouvert une armoire en forme de bas de buffet étant dans la sacristie à droite en entrant, auquel ils ont fait huit fortes pesées à l'ouverture des deux battants.

|

Les objets disparus de l'armoire étaient :

|

|

|

D'autres objets ont été dérobés dans une grande armoire à quatre vollets fermant à deux battants, qui se trouve en fasse de la précédente :

Les voleurs ont également pris, dans la sacristie, deux encensoires accrochés près de la grande armoire, l'une de cuivre et l'autre de cuivre argenté. |

|

L'officier de maréchaussée à la résidence de Poissy s'est transporté, avec sa brigade, sur les lieux pour dresser un procès-verbal des effractions et des vols. Ils ont emporté la lise de barrière comme pièce à conviction.

Peu après la comparution du curé, le procureur postulant, faisant office de juge, et le commis greffier se sont transportés, en présence du procureur fiscal, au devant de la principale porte d'entrée de l'église de Notre Dame et de Saint Nicolas de Villennes. Ils y ont trouvé le curé et le clerc de la paroisse qui les ont introduits dans le cimetière pour observer la croisée dont un barreau avait été descellé. Ils se sont ensuite rendus dans la sacristie pour voir les armoires en bois de chêne et constater la disparition des objets.

Ces objets du culte dérobés et les auteurs du cambriolage ont-ils été retrouvés ? Aucun document ne nous permet de le savoir.

Vol dans la maison presbytérale en 1784

Deux ans plus tard, le 16 août, nous retrouvons les mêmes personnes

dans le bureau du premier à six heures du matin :

- Louis Eustache Martin, toujours procureur postulant au baillage

prévôté gruerie de Villaines, faisant fonction de juge pour

l'absence du prévôt ;

- Louis Eustache Moreau, devenu greffier de la prévôté, qui assistait

le juge ;

- Denis Soudé, prêtre prieur et curé de la paroisse de Villaines, qui

avait porté plainte.

Lorsque le curé était rentré chez lui la veille vers les 5 heures de relevée (17 h), sa domestique Catherine Savin l'avait informé qu'elle avait trouvé le porte de sa chambre ouverte de même qu'un battant de son armoire ; elle a vu que dix draps avaient été retirés.

|

En vérifiant les faits, le curé s'est aperçu qu'on lui avait pris une bourse de soye tricottée de différentes couleurs garnie de ses cordons de soye verte & glans; il y avait 3600 livres en louis d'or tant double que simple. |

|

|

Un sac de toile, dans lequel il y avait 400 ou 500 livres en écus de 6 livres neuf, avait également été dérobé ainsi que 300 livres environ qui se trouvaient dans un tiroir de l'armoire. |

L'officier de maréchaussée à la résidence de Poissy, prévenu, s'est transporté sur les lieux avec la brigade ordinaire et a dressé un procès-verbal des faits. Il a emporté comme pièces à conviction une petite hachette sans tête, une fiche de fer d'environ 9 pouces de long et un baton de chesne d'environ 4 pieds de long en forme de manche a ballay.

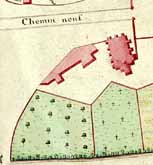

Le procureur postulant s'est transporté avec le procureur fiscal et le greffier à la maison presbytérale. Le curé les a d'abord introduits dans un parterre dépendant de laditte maison, sur lequel donnait une croisée à droite en entrant dans ce parterre à la hauteur d'environ 4 pieds, garnie d'un contrevent de bois qui le fermait avec un crochet de fer en dedans. Ils ont remarqué que deux fortes pesées avaient été faites, après que le piton qui tenait le contrevent fermé ait été dévissé, au moyen de la hachette, de la fiche de fer et du baton de chesne.

|

Après avoir parcouru les différents lieux de la maison, ils sont parvenus dans un petit jardin ayant son entrée par un clos attenant ; ils ont remarqué à la partie du mur donnant sur la rivierre une eboulie (?) de pierres et plusieurs branches d'un serisier planté au pied du mur extrêmement fatiguées. Les voleurs étaient certainement ressortis avec leur butin, comme il étaient entrés, par ce mur ; situé en face de la Seine, il est représenté en bas à gauche de cette partie d'un plan de 1780. |

|

La somme de 4400 livres, en louis d'or et écus, correspondait au salaire d'un manouvrier pendant 44 ans ou à 4 années de la solde d'un sous-lieutenant ! Quels étaient les revenus du curé de Villennes ? Ceux des curés de campagne variaient de 300 livres à 6000 livres par an.

Cambriolage chez les sœurs de la Charité en 1785

Le 29 avril 1785, c'était Jean Charles Leblond, lieutenant de la prévôté, qui enquêtait sur les vols avec effractions commis la nuit précédente dans la maison des sœurs de la Charité ; celle-ci était attenante à l'auditoire de la prévôté (de nos jours, rue des Ecoles). Une autre effraction avait eu lieu, au cours de la même nuit, dans la maison de Louis Marquant, jardinier du château de Villennes.

|

S'étant rendu chez les sœurs de la communauté de Saint

Vil en Beauce [Sainville-en-Beauce], diocèse de

Chartres, le lieutenant les avaient trouvées : Marie Poussepin (1653-1744), originaire de Dourdan, fondatrice en 1696 de la Congrégation des Sœurs de Charité Dominicaine de la Présentation à Sainville |

Le matin à cinq heures et demi, à leur levé, elles avaient trouvé la croisée de leur réfectoire ouverte. Les tiroirs d'une commode étaient ouverts, les différentes choses qu'ils renfermaient étant culbutées et renversées.

|

Le bufet était également ouvert ; on y avait pris :

|

|

Etant entrées ensuite dans l'école, à côté du réfectoire, les sœurs

se sont aperçu que le tiroir du prie-dieu avait été forcé et enlevé.

Les objets qu'il contenait avait disparu :

- Plusieurs papiers ;

- Les livres à l'usage des enfants de l'école ;

- Une petite boîte de bergamotte, dans laquelle il y avait six sols en

monnaye.

Elles ont ensuite trouvé dans la cour une nap et trois serviettes avec deux grandes cuillères d'étaing et, dans le jardin au bout de leur bâtiment, le tiroir posé sur l'herbe ; plusieurs chiffons, papiers et livres y avaient été laissés ainsi que la boîte de bergamotte mais elle ne contenait plus les six sols. Dans l'angle du jardin donnant dans la ruelle Guidon, se trouvait une échelle de fruitier placée contre la muraille ; elle était inconnue des sœurs qui ne l'avaient pas vue, la veille, à cet endroit. Presque au pied de l'échelle, elles ont trouvé une chemise d'enfant, un tablier de cuisine, un ver et un morceau de fromage.

Dans la cuisine qui tenait à l'école, on avait pris deux paires de bas en train de faire et environ livres de coton en six pelottes, deux quarterons de laine et deux mouchoirs de coup, dont un de mousseline en train de festonner, l'autre en toile de Judée.

Les sœurs ont déclaré qu'elles se sont aperçu des diverses effractions lorsque leur jardinier, Michel Giraux, est venu ce matin vers cinq heures et demi pour travailler au jardin. Leur pensionnaire Félicité Legrand, âgée de 12 ans, qui couchait dans un petit cabinet sous l'escalier, ayant entendu cette nuit du bruit, s'était levée et avait vu, par le trou de la serrure, un homme dans l'escalier. Elle a ouvert la porte et l'a vu sur une des marches de l'escalier près de la porte. Elle voulut lui jetter ses sabots mais il lui a fait peur en lui montrant le poing et elle s'est renfermée dans sa chambre. Regardant par la fenêtre, elle a vu un autre homme qui s'est sauvé dès qu'il l'eut aperçue. Il portait un habit blanc et quelque chose en forme de voille noir sur le visage. L'homme de l'escalier avait un habit bleu et le visage noir. La fille s'était ensuite rendormie.

Les sœurs ont trouvé, sur les tables de l'école, une pincette cassée en deux morceaux ; celle-ci qui leur servait dans le réfectoire, parait avoir été utilisée pour forcer le tiroir. Une canne de jonc garnie d'une pomme de cuivre jaune ainsi que deux tabliers, l'un de serge noir, l'autre de toile de coton bleue, avaient également été volés.

Le lieutenant de la prévôté et son greffier ont visité la maison et le jardin ; ils ont constaté que le carreau de la croisée du réfectoire était cassé, des morceaux de ver étant par terre, et que l'un des tasseaux servant a passé le tiroir du prie-dieu, attaché de deux clous, avait été arraché. Ils ont trouvé et laissé aux sœurs les divers objets abandonnés dans le jardin. L'échelle a été remise au greffier, après y avoir attaché une bande de papier paraphée par les sœurs sur laquelle a été apposé le sceau de la prévôté. S'étant transportés dans la rue Guidon puis dans le jardin de Michel Giraux joignant celui des sœurs, le lieutenant et le greffier ont trouvé, au pied du mur, des gravois du chaperon. Tous deux ont signé le procès-verbal ainsi que sœur Appoline et sœur Marguerite.

|

Achetée par la commune après la Révolution, la maison des sœurs, qui appartenait à la famille des seigneurs Gilbert de Voisins, était devenue la maison commune, abritant la mairie, l'école et le presbytère. La cohabitation entre le curé et l'instituteur n'a pas toujours été facile ! Lire, plus loin, Le hussard noir et la soutane d'après les archives de la justice de paix. |

|

Effractions à l'église en 1785

Le lendemain, c'est une tentative de vol dans l'église qu'a déclarée le curé prieur, qui était toujours Denis Soudé. Le lieutenant de la prévôté et le greffier s'y sont transportés afin de constater les effractions. Le vitrage de l'ancienne sacristy qui faisait face au nord était en partie brisé de manière qu'il n'y avait plus aucun carreau ; ceux du carré de l'autre côté étaient brisés en plus grande partie ainsi que quelques carreaux au carré d'en dessus. Les morceaux divers et le plomb provenant des débris cy dessus se trouvaient sur un grand coffre qui était au pied du vitrage et parterre. Dans la chapelle de Sainte Radegonde, à côté de l'ancienne sacristie, se trouvait sur deux chaises un manche a ballet, que le curé a déclaré avoir été reconnu par Margueritte Lamiraux, fille de Hilaire Lamiraux, comme appartenant à son père chez qui il avait été pris l'avant-veille.

Dans la sacristy actuelle, à la croisée donnant du côté du nord, ont été trouvés deux carreaux cassés ; le verrou attaché au chassy de la croisée avait été forcé par dehors a ce qui parait puisqu'il était ployé en deux dans la partie qui excédait le chassy. Le barreau de fer qui était en face des carreaux cassés était cassé et enlevé, ayant été descellé a force, ce qui se remarquait aux effractions qui se trouve sur l'appui de la croisée. Le barreau a été trouvé en trois morceaux au pied de la croisée dans le cimetière.

|

Sur cette croisée, a été trouvée une forte coignée qui paraissait avoir servi a faire les effractions parce que le tranchant était ebraiché ; le barreau d'enbas servant de traverse à la croisée était cassé et non descellé. |

|

|

La grande armoire qui était dans la sacristy avait été ouverte, la serrrure forcée par le moyen d'une pesée entre les deux panneaux vis avis laditte serrure et la gache s'est trouvé détaché le clou d'enhaut se trouvant cassé, la basculle d'audessus la serrure étant enlevée. La petitte armoire servant de table dans la sacristy avait été également ouverte, la serrure forcée et les verrous arrachés et tout deux parterre au pied de l'armoire, ce qui paraissait avoir été fait par le moyen de plusieurs pesées par les marques qui parraisse aux deux battants. |

Dans le banc de l'œuvre, la porte de l'armoire avait été ouverte, sans effraction, et la cruche d'huille était hors de laditte armoire.

Dans le cimetière au pied de la vieille sacristy, a été trouvé un traineau a usage de Sieur Deluy, dressé contre la muraille qui paraissaitt avoir servy a faciliter l'approche de la croisée et même à y monter ; ce traineau avait été pris dans le chantier qui était à côté du cimetière, ayant été reconnu par le greffier, et pour entrer dans le chantier il y avait lieu de croire qu'on était monté par dessus les portes qui étaient basses ou par dessus les murs.

Dans le cimetière et au dessous de la croisée de la sacristie dont l'effraction a aussi été constatée, a été trouvé un cheveron de bois de chesne de onze pieds trois pouces de long sur quatre pouces et leurissage [?] qui paraissait avoir servis a faire plusieurs pesées sur des murailles ayant encore des marques et des taches de plâtre a un des bouts du chevron.

Dans le cimetière, le lieutenant et son greffier ont encore trouvé plusieurs pains a chanter taillés pour servir d'hosties lesquels étaient epars et le couvercle d'une boîte en fer blanc servant a mettre ses pains ; ils ont remis ce couvercle au curé.

Le pain à chanter (pour chanter la messe) était un pain sans levain, coupé en rond, portant une image ou un symbole du Christ, que le prêtre consacrait pendant la messe.

Le curé a déclaré qu'il ne paraît pas qu'il ait été rien volé dans l'église ni dans la sacristie si ce n'est la basculle de la grande armoire et qu'au reste il n'avait rien entendu cette nuit qui ait pu lui donner lieu de soupçonner ce qui s'était passé, qu'il ne s'en était apperçu que le matin lorsqu'en entrant dans l'église pour dire sa messe.

Les diverses pièces à conviction (les trois morceaux du barreau cassé, le manche à balai, la cognée et le chevron) avaient été emportées par le greffier, après qu'il y ait attaché une bande de papier paraphée par le curé sur laquelle avait été apposé le sceau de la prévôté.

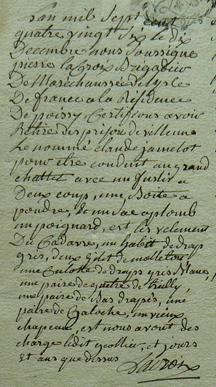

Emprisonnement d'un meurtrier en 1790

Pierre Fournier était toujours en fonctions lorsque le dénommé Claude Jamelot a été mis en prison à Villennes puis extrait pour être vraisemblablement conduit au Grand Châtelet. Le rapport du brigadier de maréchaussée nous en informe, malgré son orthographe approximative.

|

|

Claude Jamelot (ou Jamelotte) était jardinier de la dame de Monely, bourgeoise à Bures. Il y avait asasigné (assassiné), cinq jours plus tôt, Claude Haniere, journallier à Bures dans la maison de Noel Daniel Labautiere (?).

Insultes, coups et blessures

Les procès-verbaux de plaintes ne concernaient pas tous des affaires importantes mais ils nous font connaître quelques villageois et des cas de litiges et d'affrontements.

Un repas de noces chez des vignerons de Breteuil, en 1774,

qui s'est très mal fini

Les faits

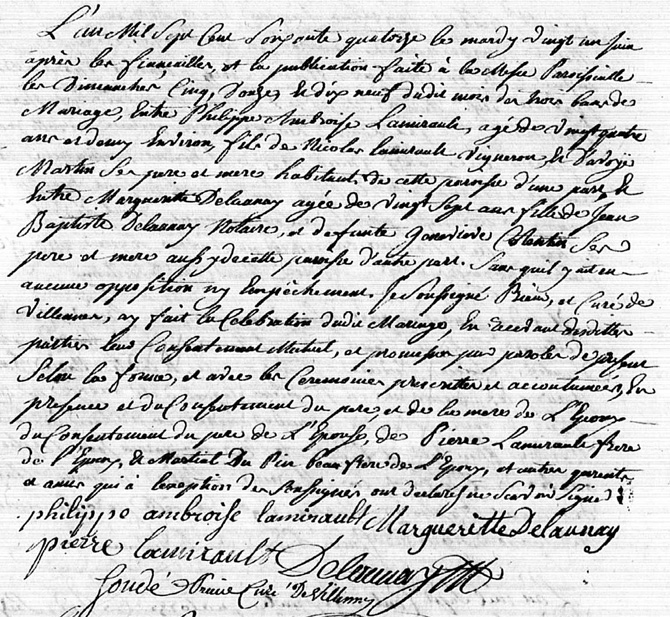

Le 21 juin, une famille de Breteuil fêtait joyeusement un mariage. Nicolas Lamirault, vigneron, et son épouse Arvoye mariaient leur fils Philippe Ambroise avec Marguerite, fille de Jean Baptiste Delaunay, greffier tabellion de la justice de Villennes. Voici l'acte enregistrant ce mariage dans le registre d'état-civil de la paroisse.

|

Le soir même, le prévôt François Camille Lemoine d'Herbe a

fait emprisonner le frère du marié, Pierre Lamirault, par une

ordonnance de prise de corps sur les conclusions du procureur

fiscal. |

|

Le soir même, le prévôt François Camille Lemoine d'Herbe a fait emprisonner le frère du marié, Pierre Lamirault, par une ordonnance de prise de corps sur les conclusions du procureur fiscal. Trouvé par terre, pris de vin, dans la maison de son père, hors d'état de répondre aux questions du prévôt, celui-ci l'avait fait saisir et emmener à la prison par Giguet, garde-chasse du seigneur.

Interrogatoires

Voici une transcription, légèrement adaptée, des rapports de ses interrogatoires, du mercredy 22 juin et du jeudy septième jour de juillet (où P désigne les questions du prévôt et A les réponses de l'accusé).

22 juin

- P : Quels sont vos nom, surnom, âge, qualités et demeure ?

- A : Je m'appelle Pierre Lamirault, je suis âgé de 37 ans ; je suis

vigneron au hameau de Breteuil de cette paroisse où je demeure.

- P : Où étiez-vous hier l'après midi ?

- A : J'étais en ce lieu à jouer à la boule avec mon frère Philippe

Lamirault, le maître d'école, avec Jean Lépine, mon beau-frère, et

d'autres.

- P : Jusqu'à quelle heure avez-vous joué ?

- A : Nous avons joué jusqu'à 7 ou 8 heures ; ensuite, nous nous

sommes retirés chez mon père, Philippe Lamirault, également vigneron.

C'est chez lui que je me suis disputé avec mon beau-frère.

- P : Quelle était la raison de cette querelle ?

- A : Je ne souviens point car j'étais pris de boisson et je ne sais

pas qui a frappé le premier.

- P : Pourquoi avez-vous maltraité votre père, votre mère et vos

sœurs ?

- A : C'est parce que mon beau-frère m'a cassé le bras ; j'ai voulu

alors lui porter un coup qui est tombé sur mon père.

- P : Vous ne dîtes pas la vérité, ayant cy devant répondu

que vous ne vous souvenez point qui a donné le premier coup.

- A : Il y avait déjà du temps que je me camaillais avec mon

beau-frère dans la cour lorsque mon bâton est tombé sur mon père mais

je n'avais pas l'intention de le maltraiter.

- P : Pourquoi avez-vous frappé votre mère et vos sœurs ?

- A : Je n'ai point frappé ma mère ; je l'ai seulement repoussée. Je

n'ai pas plus frappé ma sœur Babet ; je me rappelle seulement

avoir donné quelques coups à ma sœur Marie.

- P : Pourquoi l'avez-vous frappée ?

- A : C'est parce qu'elle venait pour revanger son mari.

- P : N'avez-vous pas eu l'intention de le tuer ?

- A : Je voulais seulement me vanger du coup qu'il m'avait

donné sur le bras.

- P : Pourquoi en voulez-vous si fort à votre beau-frère Lépine ?

- A : Cela vient du jour de la Saint-Louis dernière. Nous étions tous

deux dans un cabaret de Poissy ; il me cachait qu'il venait de

recevoir 37 livres de l'abbaye où il avait fait l'Août [la moisson] et

où il travaille presque toute l'année. Je lui ai prêté l'écu qu'il me

demanda. Mais depuis, n'ayant pas de tabac, il fut chez ma mère pour

lui emprunter quelque argent. Elle lui dit de me voir ; je lui en ai

prêté à nouveau comme le nommé Blot. Nous sommes convenus que pour

s'acquitter de sa dette envers lui, il lui paierait 29 sols. Lépine

n'en a rien fait. Quand Blot m'a demandé l'argent qu'il lui devait, je

lui ai dit que Lépine s'était chargé de le payer. Ayant trouvé depuis

mon beau-frère, je lui ai reproché de n'avoir point payé Blot ; il m'a

répondu qu'il ne devait rien. Alors que nous nous primes de vin, nous

nous sommes donné chacun un soufflet mais du monde survint et nous

sépara. C'est depuis ce temps que j'ai conçu le dessein de m'en vanger.

Je compte que c'est pour cela que le bruit [dispute] d'hier est venu

mais je ne m'en souviens pas bien.

- P : Combien de temps y a-t-il que la querelle dont vous nous avez

parlé est arrivée ?

- A : Il y a environ trois mois.

- P : Un si petit objet vaut-il pas la peine de conserver de la vangeance

si longtemps pour maltraiter ensuite aussi gravement que vous l'avez

fait hier toute votre famille ?

- A : C'est moi qui ai eu le plus de coups. Mon beau-frère a voulu

m'étrangler. Je ne suis pas en état de perdre 7 francs.

- P : Voulez-vous vous en rapporter aux témoins que le procureur

fiscal a l'intention de faire entendre contre vous ?

- A : Oui, s'ils disent la vérité.

7 juillet

- P : Pourquoi, depuis les premières disputes que vous avez eues avec

Lépine, votre beau-frère, à l'occasion de l'argent que vous nous avez

dit lui avoir prêté, avez-vous conservé le dessein de vous en venger ?

- A : Je n'ai point formé aucun dessein à ce sujet. Si j'ai maltraité

mon beau-frère, c'est que j'étais pris de vin ; je demande bien pardon

à Dieu et à la justice.

- P : Pourquoi avez-vous aussi grièvement maltraité votre père, votre

mère et vos sœurs ?

- A : Je ne m'en souviens point ; ce n'était pas mon dessein. Si je

l'ai fait c'est aussi parce que j'étais pris de vin et je savais pas

ce que je faisais.

- P : Vous arrive-t-il souvent de boire et avez-vous toujours le vin

aussi mauvais ?

- A : C'est la première fois que cela m'est arrivé et cela ne

m'arrivera plus de ma vie.

- P : N'êtes-vous pas connu dans le pays pour avoir le vin fort

mauvais ?

- A : Je bois rarement et je ne cherche de querelle à personne ; si

cela m'est arrivé quelques fois, je promets bien de n'y pas retomber.

- P : Voulez-vous vous en rapporter aux dépositions des témoins ou

pouvoir faire entendre contre vous ?

- A : Ce que je dis est la vérité.

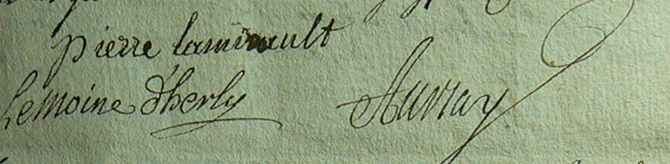

Après lecture faite du présent interrogatoire et de ses réponses, Pierre Lamirault a dit qu'elles contiennent la vérité, y a persisté et a signé avec le prévôt et le greffier. Il a été remis en prison, en attendant une décision.

Témoignages

Les témoins suivants ont fait une déposition :

- Elizabeth Lamirault (Babet), sœur de Pierre, plaignante,

était la femme de Jean Rousselet, jardinier au Gros caillou,

paroisse Saint-Sulpice à Paris.

Le 20 juin, elle s'était rendue à Villennes à l'effet d'assister, le lendemain, au mariage de l'un de ses frères, Philippe Ambroise. Les choses s'étaient passées tranquillement jusqu'à la querelle. Sa sœur Marie Lamirault était la femme de Jean Lépine, limosin [maçon] en ce lieu.

- Marie Jeanne Ysse, femme de Jacques Duteil, âgée de 29 ans

environ.

Le 21 juin à huit heures et demie du soir, elle était dans la rue devant la porte de la cour de Nicolas Lamirault, le père de l'accusé. Elle a vu ce dernier qui voulait entrer dans la maison ; il a donné un soufflet à sa sœur Babet qui l'en empêchait puis un coup de bâton sur les épaules de leur père. Il n'a pas frappé sa mère mais il l'a repoussée si fort qu'elle est tombée par terre.

- Alexis Blot, âgé de 25 ans, vigneron demeurant en ce lieu.

Mardi dernier, sur les huit heures et demie du soir, il était à souper dans sa maison voisine de celle de Nicolas Lamirault. Un grand bruit le poussa, par curiosité, à sortir pour voir ce que c'était. Il a vu beaucoup de femmes amassées à la porte de la cour du voisin. S'étant approché pour regarder comme les autres, il a vu le nommé Lépine qui se battait avec Pierre Lamirault dans la maison. Sa mère et ses sœurs voulaient séparer les deux beaux-frères. Ne pouvant y parvenir, elles appelèrent à leur secours et, voyant Alexis Blot, elles le prièrent de venir les aider. La mère et les sœurs de Pierre enfermèrent Lépine dans la maison, pendant que lui-même tirait Pierre debout. Alors qu'Alexis l'avait relaché, il se jeta sur lui et voulut lui allonger un coup de pied et un coup de poing qu'a reçus sa propre mère qui était venue aussi pour l'empêcher d'être maltraité. Elle se sentit tant de l'épaule qu'aux reins et craignait de s'en sentir encore longtemps tant elle en souffrait.

Pierre Lamirault, furieux d'avoir manqué son coup contre Alexis Blot, s'était jeté contre lui mais celui-ci l'avait mis à terre et s'en était allé. Après s'être relevé pour revenir sur lui, les femmes l'en avaient empêché. Il a dit à Alexis qu'à cause de lui il n'avait pas pu s'expliquer avec Lépine et qu'il le lui paierait tôt ou tard que ce serait pendant dix ans, qu'il le guetterait et que s'il ne l'avait pas de jour ce serait de nuit et qu'il lui tirerait un coup de fusil.

- Marie Marguerite Binet, âgée de 27 ans et demi, femme

d'Alexis Blot, vigneron, demeurant en ce lieu.

Mardi au soir, elle était à souper chez elle tranquille avec son mari, son père et sa mère, lorsqu'ils ont entendu beaucoup de bruit dans la maison voisine. Elle a confirmé le témoignage de son mari, précisant que les deux-frères se tenaient aux cheveux lorsqu'elle est arrivée à la porte de la cour de la maison voisine et que père Lamirault a reçu de son fils plusieurs coups de bâton sur la tête et sur l'œil gauche. S'étant retirée après les menaces de Pierre Lamirault à son mari, celui-ci n'était plus dans la cour lorsqu'elle est revenue mais Lépine y était, la porte de la maison étant encore fermée. Furieux à son tour de ce que le père Lamirault avait été maltraité, il a voulu entrer pour le venger mais la porte est restée fermée jusqu'à ce que les personnes présentes l'aient fait ouvrir.

- Marie Jacques Duteil, âgée de 41 ans, femme de Jean

Baptiste Martin, vigneron demeurant en ce lieu.

Mardi soir, elle était avec ses enfants dans sa maison proche de celle du père Lamirault. Comme les autres personnes qui étaient allées à la porte de sa cour, elle a vu et raconté les mêmes faits.

- Clair Martin, fils de François Martin, vigneron en ce lieu,

âgé de 17 ans.

Mardi soir, sur les 8 heures du soir environ, il revenait de mouiller de la paille, lorsqu'en passant devant la cour du père Lamirault, il a entendu beaucoup de bruit. Il y est entré pour voir ce qui se passait. Sa déposition a confirmé celle des autres témoins mais, après la séparation des deux beaux-frères, il ne savait point ce que tout cela était devenu car sa mère l'avait appelé et il avait été obligé de s'en aller.

Libération de l'accusé

Le 8 juillet, les plaignants, le père et la mère de Pierre Lamirault ainsi que sa sœur Elizabeth, se sont désistés de leur plainte en dénonciation devant le notaire royal Etienne Leroy, dans son étude de Poissy. Etaient présents Christophe Louis Létang, huissier royal, et Jacques Nicolas Duperray, cordonnier, tous deux demeurant à Poissy, qui ont signé avec le notaire et Nicolas Lamirault. La femme de celui-ci, Avoye Martin, a déclaré ne savoir ni écrire ni signer.

Ils considéraient que Pierre ne s'était porté à de pareils excès que parce qu'il s'était pris de vin à la suite du repas de noces, que de sans froid il ne s'était pas porté à de pareilles extrémités et ne le serait jamais s'il n'eut été pris de vin. Persuadés que sa détention avait été pour lui une pénitence, ils ne faisaient aucune difficulté de croire qu'il se comporterait à l'avenir avec le respect et l'amitié qu'il leur a toujours témoignés avant ce malheureux moment. Ils désiraient que cette affaire n'ait aucune suite. Ils consentaient que leur désistement puisse servir à procurer à Pierre Lamirault l'élargisement de la prison.

Le lendemain, le prévôt a rendu une sentence de remise en liberté de Pierre Lamirault. Sa lecture lui a été faite par le greffier Jean Baptiste Delaunay, le nouveau beau-père de son frère Philippe Ambroise ! Le vin de Villennes avait fait dégénérer le repas de noces.

Querelle dans un cabaret : d'une délation à une affaire de chapeaux

La plainteLe 29 mars 1785, Binjamin Giguet, fils de la veuve Nicolas Giguet, demeurant à Villennes se trouvait à boire avec son beau-frère Antoine Alouis, dit Silvain, dans le cabaret du vigneron Philippe Martin. Il y a été insulté par Denis Giraux, dit La Joie, fils de la veuve Louis Giraux, demeurant à Breteuil. |

|

Ce dernier avait été récemment condamné à une amende pour braconnage, ainsi que plusieurs autres, en particulier Therray, vigneron à Marsinval, qui venait d'entrer pour le rejoindre. Il reprocha à Giguet qu'il était la cause de l'amende qu'ils devaient payer, le traitant d'espion de la paroisse. Il s'est jeté sur lui, l'a terrassé et l'a maltraité à coups de pieds et coups de mains. Heureusement, il a été débarassé par le cabarettier et par d'autres personnes qui sont venues à son secours et qui lui ont donné la liberté de s'en retourner chez lui.

Deux heures après cette querelle, Giraux et Therray sont allés chez la veuve Giguet et ont frappé à la porte de l'appartement, où ils croyaient que son fils était couché. Ils avaient pris une pierre d'environ un pied de long et huit pouces de large qu'ils ont mise à l'entrée de la porte. La mère Giraux qui les a entendus, leur a dit de passer par la rue ; étant entrés, ils ont dit à Giraux qu'ils étaient venus faire la paix et l'ont invité à venir boire une bouteille de vin. Il a refusé, déclarant ne pas vouloir boire avec des gens de leur sorte. Giraux a alors pris Giguet au collet et l'a traité de sacré mâtin. La mère s'étant mise au devant pour débarasser son fils, il lui a dit "Otes-toi de là, vieille sacrée garce et sacrée putain".

|

Giraux ayant laché Giguet, il lui a pris son chapeau et l'a emporté dans la rue pour l'engager à sortir. La veuve Giguet a alors crié au voleur et à l'assassin. Elle a réussi à reprendre le chapeau mais Giraux a redoublé ses menaces et jurements contre la mère et le fils. A ce dernier, il a dit qu'il périrait de ses mains sous peu de temps. Therray était resté chez la veuve Giguet pour prendre part à ce qui se passait dehors. |

Les témoignages

Le cabarettier Philippe Martin a été assigné par exploit de l'huissier Painlevé. Après avoir prêté serment, il a déclaré qu'il n'avait pas connaissance d'autres faits que ceux rapportés par le plaignant. Ayant pris Giraux à bras corps, il n'a pas pu en venir à bout, étant occupé à servir ceux qui étaient à boire. Si Giguet s'était trouvé sans chapeau après son départ, c'est qu'il l'avait laissé chez le cabaretier. Celui-ci, ayant rencontré son fils dans la cour, l'engagea à aller chercher son chapeau mais le jeune homme se trompa et emporta celui de Giraux. Un quart d'heure après, la veuve Giguet vint chercher le chapeau mais elle ne rapporta pas celui de Giraux qui refusait de rendre le chapeau avant qu'on lui rende le sien. Il accepta lorsque le cabaratier lui proposa de prendre son chapeau en attendant. Ce dernier emmena son propre fils pour aller chercher le chapeau de Giraux mais avant de le lui rendre, Giguet le déchira par derrière. Lorsqu'il fut rendu à Giraux, il ne s'en aperçut pas mais plusieurs qui étaient dans le cabaret le lui firent observer. Giraux se facha contre Giguet. Ils sont sortis ensemble mais le cabaretier ne savait ce qui s'était ensuite passé.

|

Le vigneron Mathieu Duteil, demeurant à Villennes, qui se trouvait au cabaret, avait été également assigné à témoigner. Il a déclaré qu'il y avait à une autre table Denis Giraux et quelques autres ; ils se sont mis à jouer au petit pallet. L'un d'eux ayant mal joué, l'écu de six frans qui lui servait de palet a été frapper la jambe de Binjamin Giguet qui ne jouait pas. Celui-ci parut se facher mais cela n'eut pas de suite sinon que, peu de temps après, Giraux et Giguet se sont querellés et terrassés. Après quoi, Giraux s'en est allé ; suivant toute apparence, il laissa son chapeau et prit par mégarde celui de Giraux. |

|

Jacques Duteil, lui aussi vigneron, a donné également son témoignage. Il ne savait point ce qui avait engendré cette querelle ni ce qui avait suivi car il s'en était allé aussitôt qu'elle avait été finie.

|

Pierre et François Mercier, taupiers, demeurant en la

paroisse de La Fourche, diocèse de Senz, de présent

logés chez la veuve Giguet, avaient été également assignés

pour témoigner. Ils étaient peut-être originaires d'un lieu-dit en Bourgogne, situé à proximité de Marolles, aujourd'hui dans le département Saône-et-Loire. |

Tous deux ont déclaré qu'ils n'étaient pas dans le cabaret, mais à environ neuf heures du soir le nommé Therray et un autre dont ils ne connaissaient pas le nom étaient venus frapper à la porte de l'appartement où ils couchaient ainsi que le fils Giguet. Ils sont passés par l'autre porte, comme leur avait dit la veuve Giguet. Lorsque le camarade de Therray a demandé qui avait déchiré son chapeau, elle lui a répondu que celui de son fils l'était aussi.

Giguet a refusé de boire avec des coquins lorsque Therray et son camarade le lui ont proposé pour aller faire la paix. Ils l'ont alors pris au collet et secoué. Ils ont traité la veuvue Giguet de vieille garce lorsqu'elle a été pour débarasser son fils.

Le plaignant était Julien Benjamin Giguet, journallier, qui a été reçu, deux ans plus tard, dans l'état de garde des bois, pêches et rivierre. Il luttait déjà contre le braconnage !

Il avait sept frères et trois sœurs. C'est sa sœur Marie Magdeleine, née neuf ans avant lui, qui avait épousé Antoine Alouis. Son père, Nicolas, décédé vingt ans plus tôt, seulement sept mois après sa naissance, était lui-même garde-chasse du seigneur.

La prévôté pendant la période révolutionnaire

La justice continua à être rendue en juillet 1789 par le bailli, comme par le passé, le plus souvent à propos de dettes non payées.

Les lettres patentes

En octobre, plusieurs lettres patentes du Roy furent

recopiées sur le registre :

- sur une loy martial relative aux attroupements à Paris,

- sur des décrets de l'assemblée nationale contenant réformation

de quelques points de la jurisprudence criminel,

- sur un décret de l'assemblée nationale concernant la circulation

des grains.

De février à avril 1790, d'autres lettres patentes reproduites

concernent notamment des décrets de l'assemblée nationale :

- pour l'admission de non catholiques dans l'administration et dans

tous les emplois civils & militaires.,

- pour la convocation des assemblées pour la composition des

municipalités.

Les scellés des archives de la prévôté

|

|

A la demande du procureur syndic du district de Saint-Germain-en-Laye, les archives de la prévôté furent mises sous scellés le 10 décembre 1790, dans la maison de Louis Eustache Moreau, l'ancien greffier de justice des paroisses de Villennes, Médan et Orgeval, sise au château de Villennes. Les scellés furent levés le 2 mai suivant, en présence des signataires du procès-verbal : - les 3 maires : Menard (Villennes) et ses collègues de Médan et Orgeval, Beuzeville et Jourdain, - les officiers municipaux, - le procureur de ces communes. C'est grâce à ces scellés, que les registres ont pu être conservés et nous livrer d'intéressantes informations. |

La justice de paix (justice de proximité du XIXe siècle)

|

Le tribunal de justice de paix de Poissy était, depuis 1790, le lieu où les citoyens villennois venaient ester en justice pour des incivilités, des désaccords entre voisins, des dettes ou des successions. Les juges de paix, élus, devaient avoir une démarche conciliatrice. Le garde-champêtre, ancêtre de notre police municipale, prêtait serment de fidélité à Sa Majesté l'Empereur et d'obéissance aux constitutions de l'Empire, comme aussi de veiller avec soin et fidélité à la conservation de tous les fruits et récoltes qui seront confiés à sa garde et de se conformer à ce qui est prescrit par les lois sur la police rurale (28 septembre 1791 et 20 messidor an 3). |

|

Conciliations

Voici quelques exemples de sentences du juge de paix concernant la "paysannerie" villennoise, entre 1810 et 1827 :

Même si l'herbe du voisin est meilleure, il faut rester chacun chez soi

Le tribunal fait défense à V. de ne plus se permettre d'envoyer paître deux vaches sur les pâtures louées par lui à D. Pour cette fois pas d'amende mais il condamne V. aux dépens.

Malgré défense, B. a osé faire pâturer son troupeau de 250 moutons sur la terre de L., propriétaire de la ferme de Marolles. Ce dernier réclame 100 francs de dommage et intérêts. B. demande une remise à huitaine.

Le garde-champêtre, P.-J. Lecomte, a vu M., dit la Souris, sur son cheval, traverser des champs dont il n'était ni locataire ni propriétaire (celui-ci se rendait-il au tribunal, car nous le retrouvons souvent dans les comptes-rendus d'audience). M. est condamné aux dépens et ne doit pas recommencer.

Les parents, responsables de leurs

enfants, ont obligation de les sermonner

La fille du même M., surnommé la Souris, ayant fait pâturer sa vache sur une luzerne appartenant à B., ce vigneron est condamné aux dépens, 9 francs 15, et à sermonner sa fille.

Le sieur L., père d'une fillette qui a ramassé du crottin de cheval et de vache (considérés comme engrais) sur le terrain de M., est condamné à une amende de 1 franc de dommages et intérêts, et l'enfant ne doit pas le refaire. Attention au Père Fouettard !

La femme mariée n'a pas de statut social

Le mari, considéré comme chef, a la puissance maritale, est civilement garant et responsable des agissements, maître des droits, actions mobilières et possessions de son épouse (art. 1388 du Code Napoléon).

Le maire de Poissy a poursuivi S. et sa femme pour avoir cueilli, à sept heures du soir, des fèves dans une pièce de terre qui appartenait à E. Les prévenus sont condamnés aux dépens seuls.

Plus grave, le garde-champêtre Martin, a surpris la femme G. couper des choux dans la propriété du sieur L. La femme G. a interdiction de récolter sur le bien d'autrui et est condamnée à 24 heures d'emprisonnement, et son mari à 6 francs d'amende et aux dépens. On peut s'imaginer le retour au domicile conjugal !

Des preuves sont nécessaires

Pour décider d'une condamnation, le président du tribunal, seul décideur des peines encourues, exige des accusations précises : le garde-champêtre de Poissy a vu F., marchand de bois à Villennes, faire déposer des bois de charpente dans une pièce de pré appartenant à C. de Poissy. Le ministère public est débouté, la plainte étant mal fondée et irrecevable, car F. ne l'a pas fait lui-même.

Et plus cocasse : le tribunal condamne M. à rendre à J. M. le ceinturon en peau de buffle que ce dernier lui avait prêté ou à lui payer la somme de 2 francs.

|

|

|

||

|

1797

|

|

1807-1813

|

|

1810

|

|

|

|

||

|

1815

|

|

1815

|

|

1821

|

Affaires familiales

Le juge de paix était saisi également en diverses autres circonstances

familiales :

- tutelles et curatelles,

- scellés, inventaires et ventes après décès.

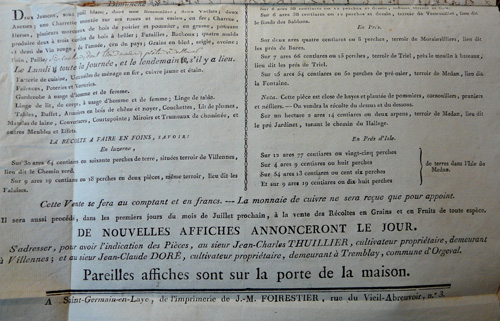

Vente après un décès

|

|

Les poissons et les plaideurs

Nous publions la transcription complète des minutes de trois audiences qui auraient pu inspirer une fable à Jean de La Fontaine.

|

L’affaire se complique lorsque le tribunal doit, le même jour, juger une autre affaire opposant les deux compères. Les convocations ayant dû leur être parvenues quelques temps auparavant, il eut mieux valu que ces personnages évitent de se rencontrer. mais le hasard en a voulu autrement.

Le dimanche premier novembre, dans la soirée, le d. S. Lacroix, se trouvant chez la Vve Girault, marchande de vin, à Villennes, où le S. Marcel fils se trouvait aussi, avait dit aux personnes qui étaient dans le cabaret que ce dernier était un brigand, un voleur et un filou qui méritait les galères, qu’il avait levé les nasses de lui Lacroix, et avait vendu le poisson qu’il y avait trouvé à un S. Constant, de Triel, notamment une anguille qui valait au moins dix francs. Les faits reprochés par le S. Lacroix sont de nature à porter atteinte à l’honneur du S. Marcel et sont injurieux et désobligeants pour ce dernier, d’entendre le d. S. Lacroix faire défense d’injurier à l’avenir le S. Marcel fils, et pour l’avoir fait d’entendre condamner à cinquante francs de dommages intérêts envers lui et aux dépens,

Le Sieur Painlevé (qui, dans l’affaire précitée assistait Pierre Marcel, cela serait-il possible de nos jours ?) pour le S. Germain Lacroix a conclu à ce qu’il plut au Tribunal se déclarer incompétent, renvoyer le S. Marcel à se pourvoir et le condamner aux dépens. Il a soutenu que le Tribunal n’était pas compétent pour statuer sur la demande du S. Marcel ; que le fait reproché était de nature à exposer le fils Marcel à des poursuites correctionnelles.

Attendu que les reproches ont eu lieu dans un lieu public, le Tribunal se déclare incompétent, renvoie Marcel à se pourvoir devant le Tribunal de police correctionnelle et(le comble) le condamne aux dépens liquidés à sept francs quatre vingt quinze centimes, non compté le coût enregistrement et signification du

Mais revenons à nos poissons ! Nous sommes le 21 novembre 1835, en le Tribunal de Police de Poissy.

Comparaissent : le Sieur Germain Lacroix, assisté du Sieur Laurent Painlevé (il a changé de camp) qui maintient ses dires,

ce dernier a demandé à être admis à faire la preuve du fait par lui avancé que le S. Marcel fils a vendu un juene et une anguille qui lui appartenaient et dont il n’a pas reçu la valeur. Un jugement rendu le dit jour a admis Germain Lacroix à faire preuve par témoin du fait par lui avancé, sauf à Marcel la preuve contraire pour en venir à huitaine.

et le Sieur Pierre Marcel, garant de son fils, assisté du Sieur Marval, a conclu à ce qu’il plut au Tribunal déclarer le S. Germain Lacroix non recevable dans sa demande et le condamner aux dépens.

Il a soutenu que Jean Pierre Théophile Marcel son fils n’avait pas vendu aucun poisson appartenant au S. Lacroix. Le S. Marcel a aussi obtenu une cédule qu’il a aussi fait notifier.

Vient l’audition des témoins :

Léon Noisat, 27 ans, propriétaire, demeurant à Triel, serment par lui prêté de parler sans haine et sans crainte et de dire et déposer toute la vérité sur les faits énoncés en la cédule dont lecture a été donné, déclaration par lui faire qu’il n’est ni parent, ni allié, ni serviteur, ni domestique, d’aucune des parties, déclaration aussi faire par S. Marcel qu’il n’a aucun reproche à fournir, dépose qu’un jour du mois de juin dernier, il était sur le bord de la Seine à Triel, à s’amuser à pêcher, que deux pécheurs qui étaient dans batelots lui proposent de lui vendre une anguille qu’il a refusé ; qu’alors le fils Marcel se déshabille, se jette à l’eau et alla en vervin chercher un poisson mort qu’il marchande ; que Marcel lui accorda pour cinquante centimes qu’il donna à Tiblemont qui le suit sur la levée du batelot de Marcel, à lui demandé qu’est-ce qui a accordé le poisson pour cinquante centimes, a répondu que c’est Marcel qui est tout ce qu’il a dit savoir et ayant requis taxe a été taxé à deux francs.

Ferdinand Tiblemont, agé de vingt ans, pêcheur, demeurant, prête serment, a déposé que Marcel dans le mois de Juin s’est déshabillé à lever les venaux de son maître et a apporté un juene qu’il a vendu à M. Noisat ; qu’il lui a aussi offert une anguille et qu’il est allé chercher une bouteille de vin et du cidre et qu’il lui a offert un verre de vin qu’il a accepté ; qu’il a vendu l’anguille au S. Constant moyennant un franc qui est tout ce qu’il a dit savoir et ayant requis taxe a été taxé deux francs.

Constant Fournier, âgé de vingt sept ans, pêcheur, dom. à Triel, serment par lui prêté, a déposé qu’il n’a jamais rien acheté du S. Marcel et que ce dernier ne lui a jamais vendu de poisson, à lui demandé si au mois de Juin dernier Marcel lui a offert une anguille, a répondu que Marcel ne lui a rien offert qui est tout ce qu’il a dit savoir et ayant requis a été taxé à deux francs.

Point de droit

Est-ce le faux d’adjurer les conclusions prises par l’exploit des demandes ?

Partie Oui car en personne et par l’organe de Painlevé et Marval a vendu un juene moyennant cinquante centimes, qu’il n’en est pas de même de l’anguille.

Le Tribunal condamne Marcel au dit nom à payer à les mains Lacroix la somme de cinquante centimes pour le prix du juene qu’il a vendu et de la valeur duquel il n’a pas tenu compte audit Lacroix, déclare ce dernier non recevable dans le surplus de sa demande, et condamne le dit Marcel aux dépens liquidés à la somme de vingt huit francs quarante cinq centimes compris la citation donnée aux témoins, le salaire taxé, et non compris le coût, et enregistrement du jugement du quatorze de ce mois et non compris non plus le coût enregistrement et signification du présent jugement qui sera exécuté suivant la loi.

Voici une justice rondement menée !

Le jeune Jean Pierre Théophile Marcel passait pour un brigand, un voleur et un filou qui méritait les galères ; c'est son père qui séjournera 10 ans au bagne de Toulon, pour un vol de vêtements commis, en 1843, avec sa fille dans une ferme de La Clémenterie.

Le hussard noir et la soutane

Le contexte de l'année 1832

Une guerre se prépare : calotins contre libertins.

La Charte de 1830 a prévu une loi sur « l'instruction publique et la liberté de l'enseignement». Ce seront les lois de Jules Ferry. En février 1833, François Guizot, Ministre de l’instruction publique, promulguera une ordonnance instituant des inspecteurs des écoles primaires puis il contribuera activement à mettre en place la loi du 28 juin 1833, portant son nom, sur l'instruction primaire.

En attendant, dans les villes et villages, les conversations sont animées. De quoi se mêle-t-on ? Depuis des siècles, le clergé enseigne et, du jour au lendemain, il est soupçonné d’incompétence, on veut détourner les ouailles. Il faut fourbir les armes, quelles qu’elles soient. Deux camps s’opposent :

|

L’un est composé des fameux hussards noirs, les maîtres d’école sortis des écoles normales, en tenue noire sans ornement, rien de superflu, d’où leur nom ; ils ont reçu une véritable mission : instruire la population française. |

|

|

L’autre est celui des curés, hommes emplis de sagesse et d’expérience, qui savent s’adresser aux enfants, comme leur maître, et connaissent les villageois. |

Tels des romains portant la toge, ils sont vêtus de la soutane. L’origine de ce mot leur était-il enseigné au séminaire ? De l’Italien sottana « jupe, vêtement de dessous, cotillon » ; pour Rabelais « longue robe portée par une femme » puis pour Du Bellay « longue robe portée par un prêtre ».

La situation à Villennes

En cette année 1832, notre charmant village est le témoin de cet affrontement. Imaginez les sermons de M. le Curé du haut de la chaire de l’église Saint-Nicolas ; imaginez les discussions enflammées de ce jeune instituteur, François Alexis Bizet, avec certains villageois. La cohabitation de ces deux "compères" n'adoucit pas le climat. En effet, ils se partagent la maison commune où une pièce tient lieu de mairie :

|

|

|

Quelle sera l’arme redoutable dont M. le Curé se servira, causant un préjudice notoire ? Son pot de chambre. Il en versera le contenu dans la cour d’où des exhalations insalubres pénètreront dans la classe et les élèves respireront une odeur insupportable. |

|

L'enquête

|

Un huissier se déplacera pour constater l’état des lieux et recueillir des témoignages. Le 10 septembre 1832, le maître d’école, le curé et les témoins sont convoqués à l’audience du tribunal de police. Le maître renouvelle ses accusations pour faire condamner le délinquant qui ne devra pas récidiver ; le curé devra verser quarante francs de dommages et intérêts, au profit des pauvres de la commune. celui-ci, offusqué, nie les faits et clame que c’est une honte d’accuser de tels méfaits un homme de son âge et de son caractère. |

Le tribunal auditionne les témoins :

M. Hisse, tisserand demeurant à Villennes, témoigne que, alors qu’il arrosait des poireaux dans le jardin de l’instituteur, il a vu la bonne du Curé jeter par la fenêtre des « matières fécales » dans la cour du maître d’école

Mme Hisse, sortant de chez le maître d’école, a vu jeter des fenêtres de Monsieur le Curé de la matière fécale, mais elle n’a vu que le pot de chambre mais pas la main qui le tenait.

M. le Curé demande une contre-enquête, et comme il a un voyage à faire, le tribunal accepte de reporter l’affaire à quinzaine.

Le jugement

Le 24 septembre 1832, le maître d’école et le curé ainsi que l’adjoint au maire de Poissy, remplissant les fonctions du ministère public, sont convoqués au tribunal de police.

Lecture est faite des attendus :

|

M. le Curé ne s’est pas présenté au Tribunal. Le report à quinzaine justifierait son absence en vertu du congé obtenu du maire. Cependant il parait certain qu’il n’a pas quitté Villennes et qu’il s’y trouve encore aujourd’hui ; cette circonstance démontre qu’il a eu l’intention d’éluder les délais qui lui avaient été accordé bénévolement et détériorer ainsi une instruction qu’il lui était possible de mener à sa fin.

Attendu que l’enquête faite à l’audience dernière a établi la vérité des faits allégués par François Alexis Bizet, M. le Curé semble, en raison de son absence, avouer tacitement les faits imputés. L’article 71 du Code pénal punit d’amende depuis un franc jusqu’à cinq francs inclusivement, ceux qui auront jeté ou exposé, au-devant de tout édition des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalations, inhalation.

|

Le tribunal fait défense à Wallon, curé de la paroisse de Villennes, de plus à l’avenir jeter d’ordure ni de matière insalubre dans la cour de Bizet, maître d’école, et pour l’avoir fait le condamne à deux francs d’amende, et cinq francs de dommage intérêt et aux dépens liquidés à la somme de douze francs soixante cinq centimes. |

Est-il permis d’imaginer les conversations à mi-voix des dévotes de la paroisse scandalisées par un tel jugement et celles plus grivoises dans les débits de boissons du village ? Eugène Labiche aurait pu, quelques années plus tard, en faire une comédie.