Les alentours de la ravine avant la Révolution

|

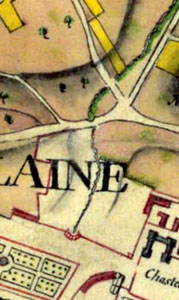

L'extrait, ci-contre, du plan d'intendance montre qu'il n'existait aucune construction le long de la ravine en 1786. Entre le chemin de Poissy à Médan et le potager du château, sous lequel la ravine était canalisée jusqu'à la Seine, il n'y avait des prés que sur la partie la plus élevée de la rive gauche. |

Les études pour l'ouverture de la rue de la Ravine

En 1879, le projet d’ouvrir une nouvelle rue à Villennes était à l’étude depuis quelques mois : il fallait relier le cœur du village au plateau de Marolles et à ses hameaux.

Le conseil municipal demande, en novembre, un devis pour l'établissement d'une rue allant du chemin n° 44 (rue Gallieni de nos jours) jusqu'à la station de chemin de fer, qui se trouvait alors près du passage à niveau.

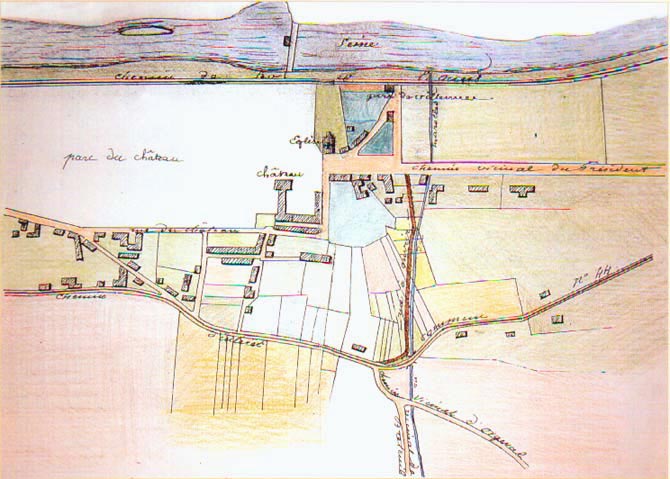

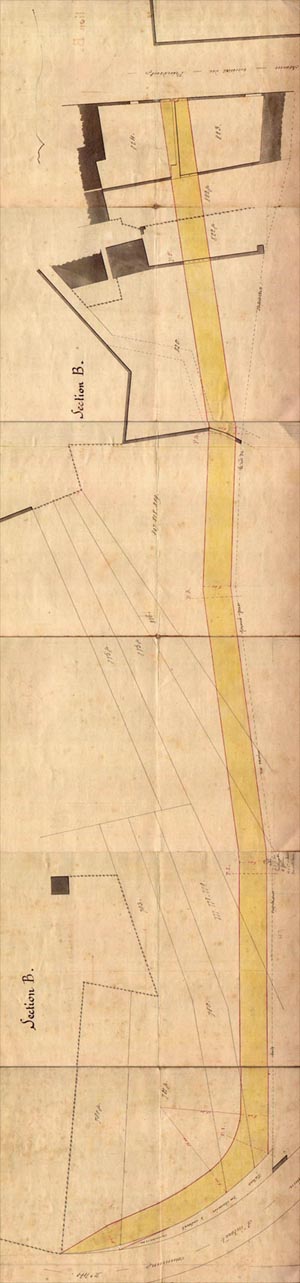

Un plan détaillé est dressé par l'agent voyer en mai 1881.

|

Ce plan montre nettement que les terrains traversés par la future rue n'étaient pas encore bâtis, à part ceux bordant le chemin du Président (avenue Georges Clémenceau de nos jours). La maison de Madame Parvery, qui deviendra ultérieurement le bureau de poste à l'angle des deux rues, sera construite après l'ouverture de la rue de la Ravine. Seuls quelques murs ont dû être coupés lors de la construction de la rue. Les parcelles des terrains sont étroites car elles résultent vraisemblablement de partages lors de multiples successions familiales, comme le montre l'étude de l'origine des propriétés. Les propriétaires riverains de la Ravine semblant issus de la même famille Martin, il est possible qu'un seul M. Martin possédait tous les terrains concernés au XVIIe ou au XVIIIe siècle.

|

La décision

La création de la rue est décidée en mai 1881 : la future rue, longeant le ruisseau appelé "la ravine", mettra en communication directe la station avec les chemins vicinaux n° 2 et 3 (rue de la Côte Saint Jean et route de Marolles, de nos jours). Toutefois, les prix des terrains ont doublé ou triplé depuis la construction de la gare et l'ouverture de la poste. Plusieurs maisons sont en construction. Le maire présente les promesses de vente des propriétaires riverains, qui s'élèvent à 1 800 F, auxquels il faudrait ajouter 600 F pour les formalités légales. Les murs de deux propriétés (celles de M. Parvery et de M. Tricot) seront à reconstruire. Les remblais ne coûteront rien, car ils proviendront des déblais du chemin n° 2, dont l'adjudication est en cours.

L'autorisation préfectorale, conditionnée par des barrières

Le maire rencontre, en mars, le préfet : celui-ci recommande de mettre une barrière à chaque extrémité de la rue, pour éviter les accidents. Le conseil décide de poser ces barrières car c'est la condition pour que la commission des bâtiments civils accepte le projet.

Elles ne seront jamais installées !

L'enquête publique

Après de nombreuses et véhémentes discussions au conseil municipal, une enquête publique est organisée pour en finir enfin.

Le 13 août 1882, le conseil municipal confirme sa décision, en rejetant les oppositions au projet :

|

Le Conseil, après en avoir délibéré, considérant que les deux premiers dires sont faux, attendu qu’aucun membre du Conseil n’est riverain de la rue rejetée et ne pourra par conséquent être exproprié, Considérant qu’on ignore quel sera l’entrepreneur de ladite rue, Considérant, malgré le troisième dire portant huit signatures, que cette rue sera d’une très grande utilité pour les hameaux de Breteuil, la Clémenterie, le Tremblay, les Feugères, Bures, les communes voisines d’Orgeval et de Morainvilliers, Considérant que malgré ce troisième dire, il est certain qu’il se construira des maisons le long de cette rue, Considérant qu’il n’y a aucun accident à redouter, Considérant que l’amélioration des chemins ruraux est étrangère à l’ouverture de la rue projetée, Considérant que les ressources de la commune se trouveront augmentées par suite des constructions avoisinantes qui seront faites, Considérant que la commune ne supportera de ce chef aucune nouvelle charge puisque les travaux se feront avec des excédents d’exercices antérieurs et à l’aide de dons volontaires, au fur et à mesure des ressources, Considérant que le dernier dire n’a aucune raison d’être, attendu que dans une certaine partie, les talus d’un mètre seront pris sur la rue et qu’alors il ne resterait plus de passage, Considérant que le silence des autres habitants est considéré comme un vote affirmatif, Vu l’avis du commissaire-enquêteur, les délibérations du 25 mai 1879, 15 mai 1881, 12 mars 1882, le Conseil est d’avis à l’unanimité que les dires et observations présentés à l’enquête relative à l’ouverture de la rue de la Ravine sont sans fondement, et qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter. En conséquence, le Conseil demande avec instance qu’il soit donné suite, le plus tôt possible, au projet d’ouverture de ladite rue. |

L'acquisition des terrains

Pour réaliser son projet, la commune doit acheter des portions de terrains de plusieurs propriétaires :

| Victor Henry |  |

|

| Jean Louis Denis Parvery |  |

|

| Marie Anne Charlotte Martin, veuve de Noël Marie André Tricot |  |

|

| Eugène Joseph Lamiraux, Marin Martin, François Julien Rivierre, Charles Auguste Rivierre |  |

L'état parcellaire de mai 1881 établit une surface totale de 1 170 m2, à acquérir pour un prix de 1 620,60 F.

Les terrains sont achetés en janvier 1883, la commune étant représentée par le maire, Auguste Lucien Gaury, cultivateur, en présence de deux témoins instrumentaires, des employés de la mairie, demeurant à Poissy, Georges Maréchal et Eugène Simonnet (Madame Veuve Rivierre née Dupain est la seule ne sachant ni écrire ni signer). Lors du paiement du prix de leur terrain, deux mois plus tard, M. Simonnet est présent avec un autre employé de la mairie, Alexandre Baldomire Poulain.

En mars 1885, Madame Veuve Henry, qui habite à Paris, écrira au maire pour demander le paiement avec des intérêts. La vente de son terrain avait fait l'objet d'un acte séparé, qui semble avoir été oublié.

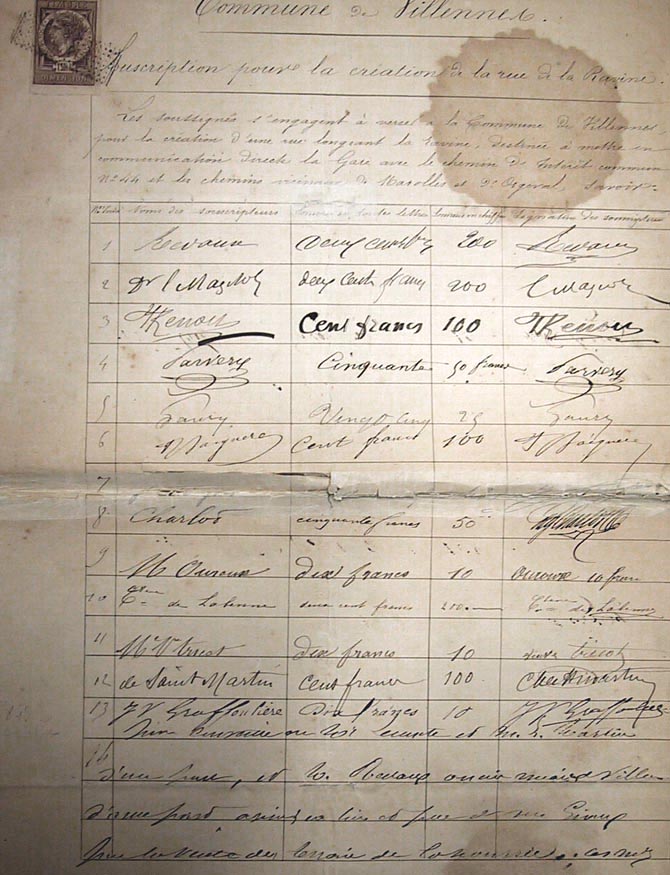

La souscription

En mai 1883, le conseil municipal approuve, à l'exception de M. Laurent Daniel qui s'abstient, la souscription faite en faveur de la construction de la rue de la Ravine, qui a rapporté 1 945 F et 10 mètres de pierres.

Les travaux

Il est décidé que les terrassements et la reconstruction de murs seront faits en régie, sous la surveillance d'un chef de chantier, sans production de devis et sans adjudication.

Les souscripteurs sont très désireux de voir achever promptement les travaux. Deux d'entre eux, M. Gaury, adjoint, et M. Martin, conseiller municipal, avancent les fonds.

En février suivant, les terrassements ont été réalisés par l'entreprise de M. Mirgon.

Le préfet demande que la souscription soit utilisée pour le règlement de son mémoire ainsi que pour rembourser l'avance de fonds de MM. Gaury et Martin, en affirmant :

| Il eut été préférable que la commune traitât avec un entrepreneur pour la construction de la rue de la Ravine ; dans tous les cas, la dépense est faite et il importe maintenant que la commune désintéresse ses créanciers en utilisant les souscriptions, s'élevant à 1945 F, qu'elle a encaissées. |

Le chemin étant impraticable à cause de la boue, le conseil municipal demande l'autorisation de réaliser les travaux d'empierrement nécessaires.

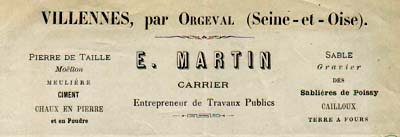

| Les travaux seront réalisés en 1884 par Emile Martin, carrier et entrepreneur de travaux publics. |  |

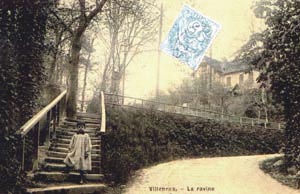

L'escalier

En août 1884, Madame Veuve Henry signe le document suivant :

|

Je [...] donne autorisation à la commune de Villennes d'établir un escalier en pierre de 0 m 80 ctres environ le long de la ravine, près le pont, entre la route n° 44 et le Chemin des Closeaux, sur la propriété m'appartenant. Je me réserve de reprendre le dit terrain lorsque je le jugerai convenable, à moins que la Commune consente à l'acheter.

|

Quelques jours après, le conseil municipal approuve cet

engagement et autorise M. de St Martin et M. Graffoulière

(conseiller municipal ne prenant pas part à la décision)

à faire construire, à leurs frais, l'escalier en question

en se servant de pierres provenant du dépôt appartenant

à la commune.

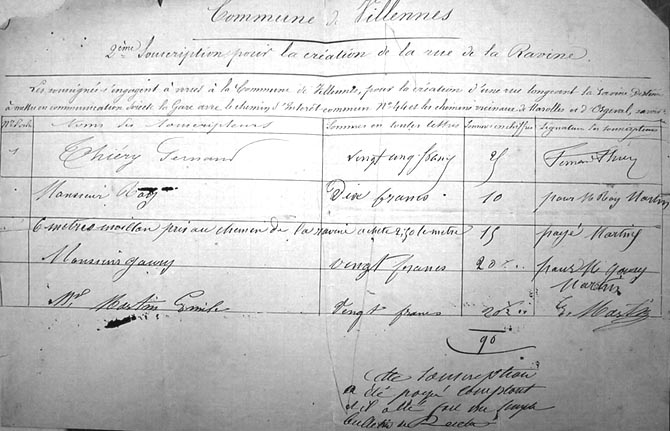

Nouvelles souscriptions

Une nouvelle souscription avait été ouverte, 700 francs restant de la première.

En mars 1885, les fonds pour la construction de la rue de la Ravine s'élèvent à 869,35 F après deux nouvelles contributions de propriétaires. La somme de 694 F reste due pour l'achat du terrain de M. et Mme Henry et le paiement d'intérêts.

L'écoulement des eaux de la ravine

Ruisseau paisible en temps ordinaire, la ravine peut devenir un torrent dangereux en cas de fortes pluies.

C'est pourquoi l'écoulement de ses eaux jusqu'à la Seine a souvent préoccupé la municipalité, suscitant parfois des litiges avec des riverains, tel que celui avec M. Eugène Lamiraux en 1885 et 1886.

|

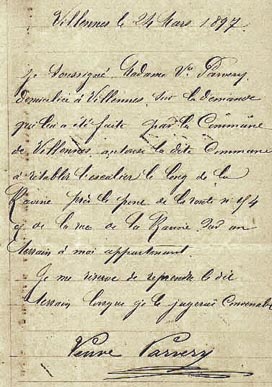

L'escalier (suite)

En 1897, Madame Mérice Appoline Pantoux, veuve de Jean Louis Eugène Parvery, autorise la commune à rétablir l'escalier sur un terrain lui appartenant, bordant le chemin n° 44 de Poissy à Meulan au lieudit "Les Closeaux". Elle se réserve toutefois le droit de le reprendre. Elle l'avait acheté en novembre 1889 à Mademoiselle Ubrite Hedwig Adèle Mencke, employée de commerce, demeurant à Paris. |

|

|

Fin juillet 1927, le conseil municipal décide d'acheter ce terrain triangulaire de 38 m2, en vue de consolider l'escalier de la Ravine. L'acquisition est faite en novembre suivant. |

|

|

|

Depuis la création de la rue de la Ravine, les seules nouvelles rues percées à Villennes ont été l’avenue Foch, dans le parc du château, et la rue Michel Giraux. Toutes les rues actuelles existaient pratiquement déjà avant la rue de la Ravine sous forme de petits chemins de terre. |

|

| |