Les inondations

Les inondations d'autrefois

A toutes les époques, la Seine a quitté son lit, impressionnant et affectant matériellement les habitants de Paris et de sa région. La plus ancienne crue connue, mentionnée par Grégoire de Tours, survint en 583. On dénombre ensuite une soixantaine de crues majeures, soit une tous les 26 ans en moyenne. Les chroniqueurs du XIIe et du XIIIe siècles relatent les crues qui ont eu lieu à l'époque de Louis-Philippe : elles emportaient les ponts de Paris ainsi que les maisons et les commerces qui y étaient établis.

Ensuite, les crues les plus fortes furent celles de 1658, 1740 et 1910. L'échelle du pont de la Tournelle, utilisée pour mesurer la hauteur du fleuve, indiqua respectivement 8,81 mètres, 7,90 mètres et 8,50 mètres. Le zéro de cette échelle avait été fixé au niveau des basses eaux de 1719, année de grande sécheresse, mais le fleuve descendit au-dessous de ce niveau à plusieurs reprises, notamment au XIXe siècle. La construction du barrage du Pont-Neuf perturbant les observations au pont de la Tournelle, une deuxième échelle fut installée au Pont-Royal, puis une troisième, en 1868, au pont d'Austerlitz, plus éloignée des remous éventuels.

Les crues de la Seine sont une constante de son bassin. Par convention, on appelle "crue majeure" une crue de l’ordre de 6 mètres ou plus à l’échelle de Paris–pont d’Austerlitz (période de retour environ décennale ou plus). De même on appelle "crue exceptionnelle" une crue de 7 à 8 mètres, ou plus, à l’échelle de Paris Austerlitz (fréquence cinquantennale, centennale ou plus). On parlera de crues moyennes pour celles supérieures à 5 m qui ne génèrent aujourd’hui que des dysfonctionnements de circulation sur les voies routières construites dans le lit mineur de la rivière. La période la plus risquée s’étend de novembre à mai, bien que les crues majeures (supérieures à 6 m à l’échelle du pont d’Austerlitz) aient toujours eu lieu entre décembre et mars. Des crues de printemps, en mars/avril, peuvent avoir lieu : elles sont généralement plus longues que les crues d’hiver mais sont de moindre importance. Les exemples de crues majeures ou exceptionnelles ne manquent pas dans l’histoire. Au cours du siècle dernier, on peut notamment citer :

- La crue centennale de 1910, atteignant une hauteur de 8,62 m à l’échelle de Paris-pont d’Austerlitz, est la plus haute crue du XXe siècle, et la deuxième dans l’histoire de paris (après la crue du 27/02/1658 – 8,96 m à Austerlitz). Elle a été choisie comme crue de référence pour l’étude des dommages que subirait l’Île de France en cas de crue importante, et sert à l’élaboration des cartes de « Plus Hautes Eau Connues » (PHEC).

- La crue cinquantennale de 1955, qui avait atteint 7,10 m à l’échelle de Paris–Austerlitz.

- La crue décennale de 1982 (6,18 m à Austerlitz).

- La crue quinquennale de 2001 (5,21 m à Austerlitz).

La crue de 1910

L'inondation de Paris

Les Parisiens ont pris l'habitude de mesurer la montée de la Seine sur le célèbre Zouave du pont de l'Alma, construit en pierre en 1856 pour commémorer la victoire franco-anglaise sur les Russes sur la mer de l'Alma, en Crimée, en 1854. Il fut remplacé en 1974 par un ouvrage métallique, ne conservant qu'une seule des quatre statues de soldats des quatre armes. Lors de la crue de 1910, les quatre grands soldats de Crimée eurent de l'eau jusqu'aux épaules.

Durant neuf jours, du 20 au 28 janvier 1910, Paris connu une crue d'une ampleur exceptionnelle. Les conditions météo à l'origine de cette crue s'étaient sont mises en place dès l'automne 1909 : la fin d'année, très humide, avait été suivie par des pluies très importantes durant une vingtaine de jours en janvier. Le 28 janvier, après 12 jours de montée continue, le niveau de la Seine a atteint 8,62 m au Pont d'Austerlitz, soit 6 m au-dessus de la cote d'alerte. L'eau paralysa la ville, la majorité des grandes usines étant arrêtées ; le métro et les liaisons ferroviaires furent coupées.

La Seine n'a regagné son lit que le 15 mars. Réduite en une "boue gluante et nauséabonde", la capitale s'est battue contre les épidémies. Deux mois durant, pour remettre leur ville en état, les Parisiens "vidèrent leurs caves, brossèrent les murs" et nettoyèrent les immeubles avec les désinfectants distribués à tous.

Les solutions proposées

Après la crue de 1910, des solutions étonnantes ont été proposées au Ministère de l'Intérieur et des Cultes, dont certaines avaient reçu un commencement d'exécution dès le XVIIe siècle : en 1541, il y aurait eu un projet de canal autour de Paris. Le chantier s'est avéré ruineux et a été interrompu. En 1637, Louis XIII a concédé au Sieur Villedo la construction d'un canal autour de Paris. L'idée fut reprise après l'énorme crue de 1658, probablement supérieure à celle de 1910. Canaux de dérivation, certains souterrains, dont un de la Concorde à Poissy, d'autres allant jusqu'à la mer, creusement du lit de la Seine, réhaussement de deux mètres environ des rues de Paris proches du fleuve, dérivation de la Marne, barrage à Poissy, puits absorbants... telles furent quelques idées proposées depuis trois siècles pour éviter les grandes crues à Paris.

La crue à Villennes

|

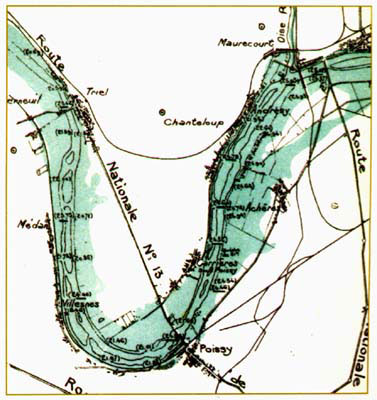

Comme de nombreuses villes situées au bord de la Seine, Villennes a été fortement inondée. L'étendue de la crue est représentée, ci-contre, sur un extrait d'une carte, annexée à un rapport du Ministère de l'Intérieur. La ligne ferroviaire de Paris à Mantes a été inondée entre Poissy et Vernouillet-Verneuil, "du point kilométrique 26,5 jusqu'au point 33,5, soit sur 7 kilomètres. [...] La crue atteignait à peu près le niveau de la plate-forme de la voie ferrée et la recouvrait même en de nombreux points. La circulation a été interrompue, mais la nuit seulement, entre Poissy et Vernouillet, du 30 janvier au 1er février !". |

|

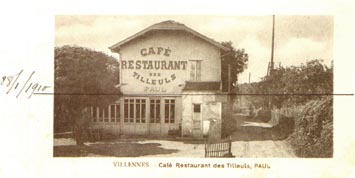

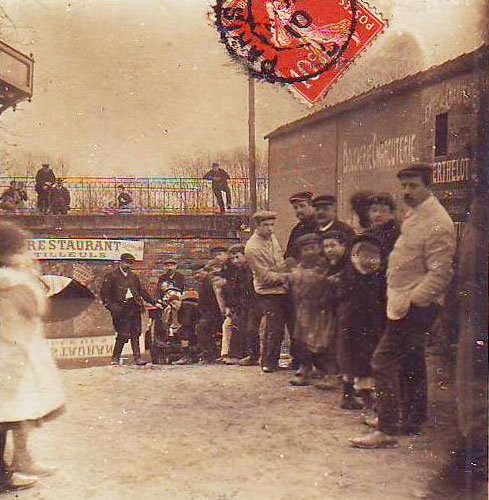

Le niveau maximal de la crue, le 28 janvier, a été tracé sur cette photo, représentant le café-restaurant des Tilleuls, qui était situé au début du chemin de la Nourrée. |

|

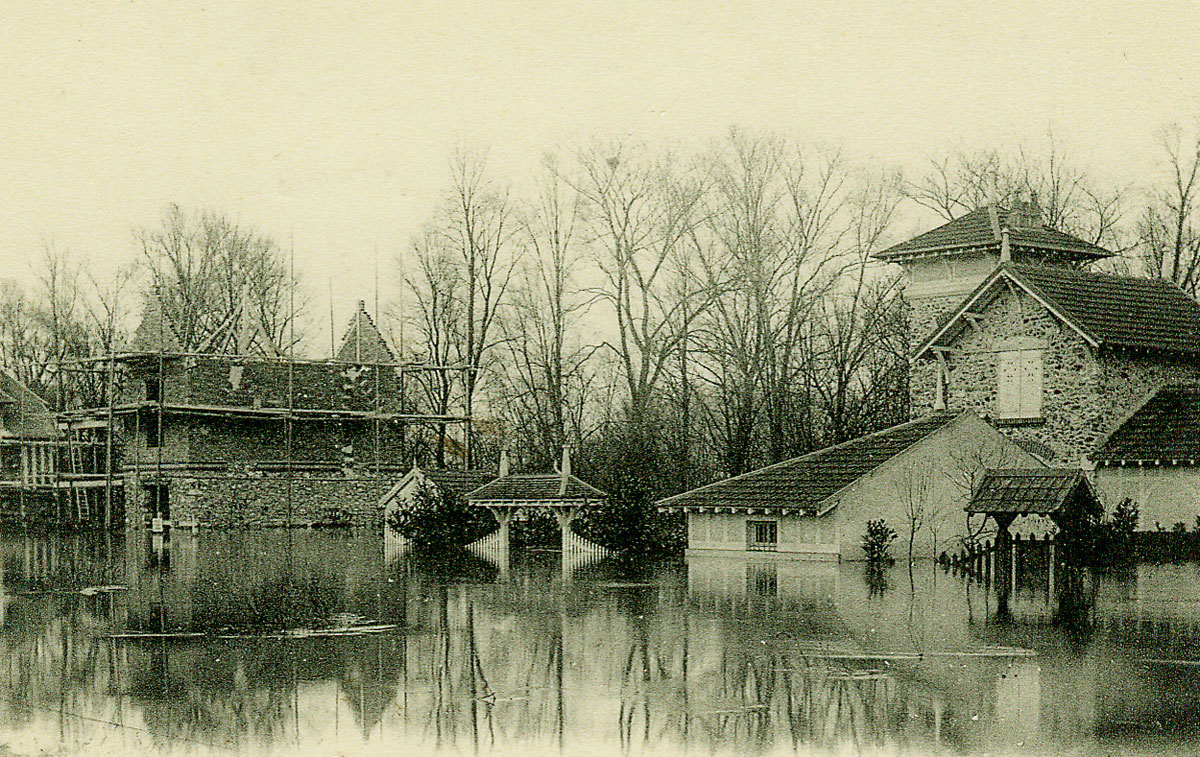

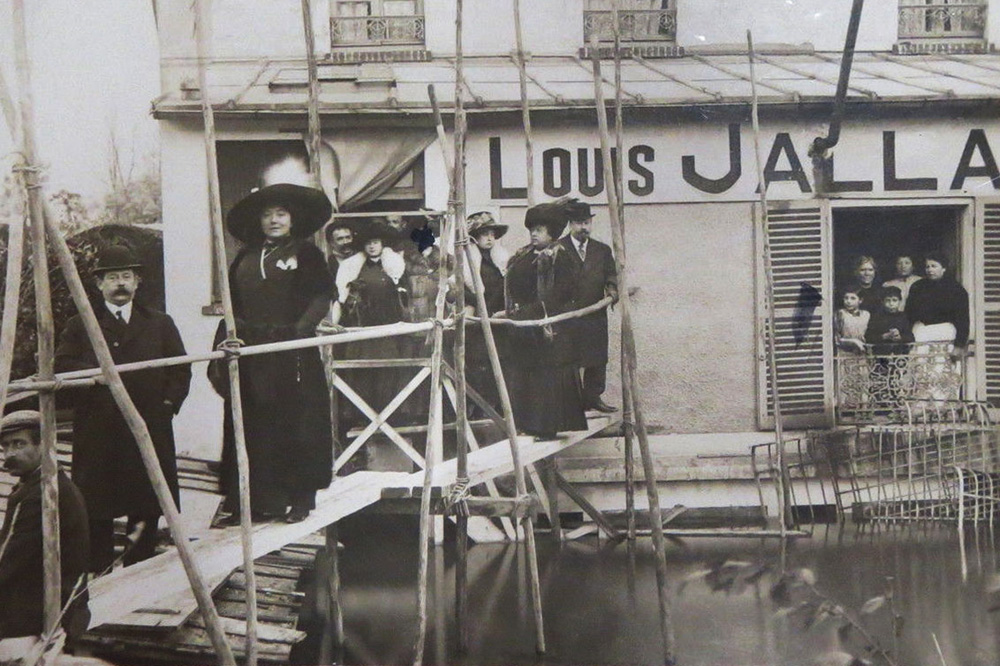

Les photos suivantes montrent l'ampleur de l'inondation à différents endroits de Villennes.

|

|

|

|

|

|

|

Fin janvier 1910, il était possible d'aller en barque de Villennes à Médan et dans les rues du village. Les eaux atteignirent presque le premier étage de certaines maisons situées très près du fleuve. Les militaires du génie sont venus secourir les habitants. |

|

|

Le détachement des troupes du génie, comprenant 12 hommes commandés par un lieutenant, est arrivé le 24 au soir.

|

| L'eau a atteint bientôt le niveau des voies du chemin de fer. |

|

|

|

Le conseil municipal constitua, le 15 février 1910 une commission, chargée d'évaluer les indemnités à accorder aux victimes des inondations, composée de quatre membres : MM. Laumonier, Richardière, Léon Martin et Dillingham.

Lors de la réunion du 25 avril, une décision fut prise, du fait des inondations, d'augmenter l'emprunt prévu de 22 000 F, puis 25 000 F, à 30 000 F ; il a couvert aussi d'autres frais :

- Nourriture et couchage des soldats du Génie ;

- Travaux à l'école des filles (rue de Neauphle) ;

- Aménagement du puits de Breteuil en lavoir communal.

Des Villennois écrivirent au maire, M. Cauchois : ils ont fait l'inventaire, plus ou moins fantaisiste et crédible des dégâts causés par la crue de la Seine. Un maçon demanda le remboursement d'une "truel en cuivre, d'une achette", un autre d'une "pèle à trois francs et d'un pimantoire à tayant à dix francs".

Les restaurants du bord de Seine étaient particulièrement sinistrés : "Les Tilleuls" dirent avoir 7 000 F de dommages, "Le Parc" (maison Perche) 5 990 F, "Les Peupliers" 8 150 F, "L'Espérance" (Jallabert) 5 000 F. Le record était néanmoins l'évaluation de 15 000 F d'un particulier qui pourrait avoir été le propriétaire de l'île pas encore lotie : il remerciait chaleureusement le maire "d'avoir demandé à la troupe de protéger et surveiller notre pont".

Les sommes déclarées allaient de 30 F à 15 000 F. Certaines demandes correspondaient à une réelle détresse : "Mon mari ayant perdu du temps par toutes ces inondations, forcé de prendre le train et d'attendre des heures sur le quai, ce qui nous a mis dans la misère". D'autres laissent perplexe : "Un panier à ouvrage 3 F, le lavage du linge sali par les eaux 5 F, trois brosses à 2,25 F, bouteilles vides disparues 3 F". Un particulier ayant prêté son bateau "pour faire le service dans le parc pendant toute la durée de la crue" demandait modestement 30 F pour le remettre en état. "Fausse cheminée garnie peluche 20 F, bateaux emportés 2 000 F, réparation piano mécanique 100 F, vidange d'une fosse d'aisance remplie d'eau 60 F, un mois et demi sans travail", c'était la vie quotidienne de villageois, riches et pauvres, qui avaient tout perdu !

La Préfecture de Seine-et-Oise donna à la commune 15 190 F à distribuer, priorité absolue étant donnée aux gens modestes atteints aussi par le chômage, aux artisans et aux commerçants.

Les autres inondations du XXe siècle

D'autres crues eurent lieu ensuite, mais à un niveau inférieur.

|

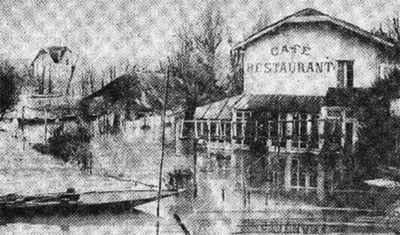

Cette photo du café-restaurant Les Tilleuls illustrait un article du journal Le Matin du 28 novembre 1930 : La crue de la Seine n'atteint pas les proportions

dangereuses qu'on pouvait craindre. |

A Poissy, le fleuve coule au ras des berges par endroits inondées. Toutes les îles sont submergées. Certaines rues de Villennes sont coupées. L'eau y atteint 1 m. 20 et de nombreuses caves sont pleines d'eau. L'île de Villennes et l'île des Naturistes sont recouvertes en partie.

La Direction de l'Environnement des Yvelines mesure le niveau des eaux de la Seine à la station de Chatou. Le tableau suivant donne les niveaux des principales crues du siècle dernier (en mètres NGF69, selon le système orthométrique).

| 1910 | 1924 | 1945 | 1955 | 1958 | 1959 | 1968 | 1970 | 1982 | 1988 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Niveau | 27,74 | 27,28 | 26,89 | 27,03 | 25,75 | 26,34 | 25,56 | 25,87 | 26,09 | 25,52 |

A cette station, le régime normal de la Seine est de 23,56 mètres ; la cote de débordement est de 24,80 m et la submersion grave est de 26,40 m.

Deux plaques ont été apposées au dessus de l'entrée du passage sous la voie de chemin de fer, du côté de la Seine : elles indiquent les niveaux que l'eau a atteints lors des crues de 1910 et 1955.

|

|

|

... et au XXIe siècle

Les inondations sont malheureusement encore d’actualité en France. Même si les crues des fleuves sont moins brutales que celles d'autres cours d'eau, leurs répétitions n'en sont pas moins gênantes et parfois catastrophiques.

|

|

Les riverains de la Seine bénéficient de la beauté, du charme et de la tranquillité du cadre qu'ils ont choisi, mais ils doivent régulièrement en subir ses débordements.

Mieux que des photos, un extrait du montage audiovisuel de l'ACV La Seine à Villennes, au fil de l'eau et du temps vous montrera les crues de la Seine jusqu'à nos jours, après un rappel historique.