Les commerces de Villennes

Les kiosques

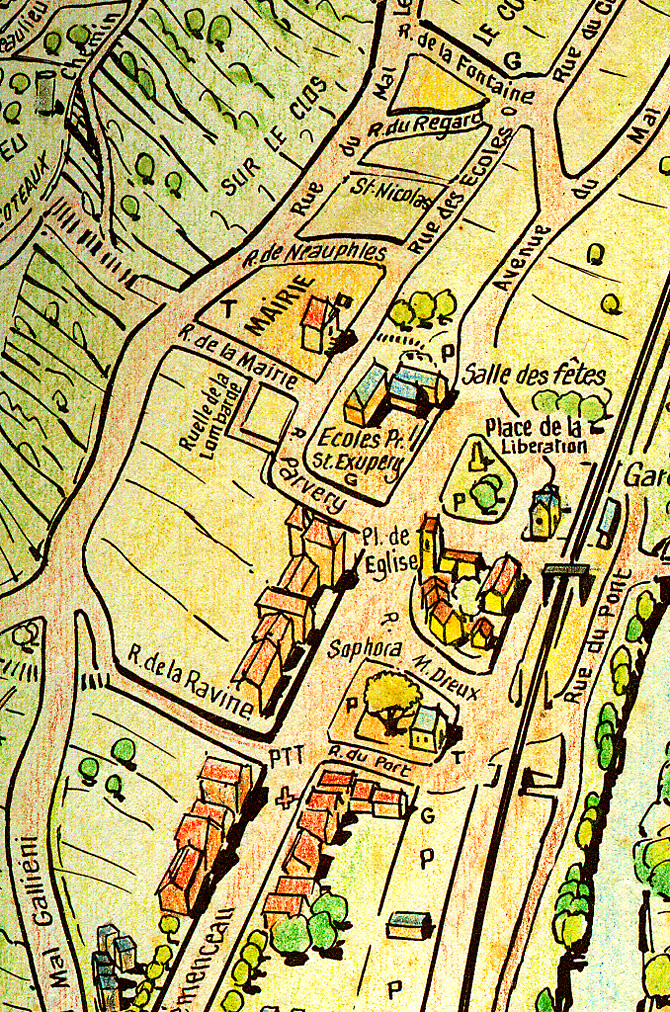

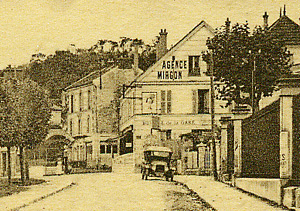

Un agent immobilier et un boulanger-pâtissier

s'étaient installés près de la gare

Au début du XXe siècle, la gare était devenue un point central du village. Un entrepreneur de maçonnerie, Jules Etienne Mirgon, entrevit qu'il ne suffisait pas de construire des maisons mais que leur vente et leur location pouvaient être une activité lucrative.

S'adressant aux Parisiens arrivant dans le village, de plus en plus nombreux par le train, il a souhaité s'installer près de la gare.

|

Dans le même temps, un patissier de Poissy, Louis Arthur Sourdet avait succédé en 1903 à M. Langlois, un autre patissier pisciacais ; celui-ci était locataire d'une parcelle de terrain, où il avait installé en 1896 une boutique. Tous deux recherchaient la clientèle des Villennois qui prenaient le train pour aller travailler à Paris. |

Jules Mirgon a alors installé son agence immobilière dans un deuxième

kiosque, qu'il a construit.

La localisation était ainsi précisée dans un acte notarié :

[...] près de l'ancienne gare, tenant d'un côté et en façade la place donnant accès au passage à niveau, par derrière la rampe d'accès du pont du chemin de fer de l'Etat [...]

L'agence immobilière Mirgon y était décrite :

Une petite construction en bois genre kiosque élevée sur terre plein d'un rez de chaussée comprenant une pièce [...]

Jules Etienne Mirgon et son épouse, Louise Eugénie Decoulare-Delafontaine, tous deux originaires d'Orgeval, y ont désormais exercé le "commerce d'agents de ventes et de locations".

La date de construction des deux kiosques n'est pas précisément connue ; elle est antérieure à la délibération du conseil municipal de janvier 1903, qui a porté de 360 F à 420 F le montant annuel du loyer de M. Mirgon et de 50 F à 100 F celui de M. Sourdet.

Janvier 1910 : les kiosques étaient dans l'eau

|

A chaque forte inondation, tout particulièrement lors de la crue de 1910, les kiosques devenaient difficilement accessibles.

|

|

Une barque assurait le passage, mais les deux commerces devaient vraisemblablement suspendre leur activité. Cette photographie nous montre les deux kiosques, de manière précise. |

|

1914-1918 : la guerre a fermé les kiosques

Plus que les inondations, c'est la guerre qui a interrompu le fonctionnement des kiosques.

En septembre 1919, dans une lettre au maire, M. Sourdet a expliqué qu'il n'avait pas eu d'activité depuis cinq ans, en raison de sa mobilisation et du manque de sucre.

Fin de l'activité immobilière du kiosque

M. et Mme Mirgon quittèrent les lieux, fin avril 1921, après avoir fait exécuter des travaux de consolidation et de réparation du kiosque ; ils en firent abandon à la commune, dans les conditions qui venaient d'être décidées par le conseil municipal. Cette cession gratuite a fait l'objet, le 20 août 1924, d'un acte notarié dont les conditions particulières spécifiaient qu'une agence immobilière ne pourrait pas s'y installer :

Monsieur et Madame Mirgon cédants imposent expressément à la commune de Villennes cessionnaire l'interdiction absolue de ne pouvoir jamais louer affermer vendre ou affecter la construction faisant l'objet de présente cession à une agence de ventes locations ou gérances d'immeubles ou de toutes autres opérations immobilières quelconques. [...]

|

En effet, la famille Mirgon a poursuivi ses activités dans un ancien pavillon du château, où se trouve toujours l'une des agences immobilières qui lui ont succédé. |

|

Diversification des commerces

Melle Emma Inderbitzin, demeurant rue du Parc qui est bientôt devenue l'avenue du Maréchal Foch, a succédé à M. et à Mme Mirgon en décembre 1921 ; son bail a été renouvelé pour six ans en 1924.

En 1929, M. Billaud, pâtissier à Poissy a succédé à M. Sourdet.

En 1934, le kiosque a été loué à M. Maroni Pasters, cordonnier, demeurant à Poissy. Son bail a été résilié en juillet 1936, car il n'avait payé aucun loyer malgré les poursuites engagées contre lui. Mme Antonia Delpierre, confectionneuse, domiciliée à Médan, lui a succédé. En mars 1940, la guerre l'a conduite à demander la résiliation de son bail :

[...] vu la guerre et le manque total de matières, je ne puis travailler comme tricoteuse ne pouvant continuer de payer la location du kiosque qui ne me rapporte rien. [...]

Par contre, la guerre favorisa la prolongation de la vie des chaussures plutôt que l'achat de nouvelles : en mai 1941, le cordonnier qui l'avait remplacée, Joseph Raviguet, domicilié à Vernouillet, changea de kiosque. Il a été remplacé par Constant Baty, demeurant à La Clémenterie, qui exploitait un dépôt de poissons et de légumes.

Dès 1950, la municipalité envisageait de démolir les kiosques jugés inesthétiques et en mauvais état. Les kiosques ont, néanmoins, été exploités encore une dizaine d'années ! M. Raviguet a été informé que son bail ne serait pas renouvelé en raison des aménagements et embellissements projetés. Ce n'est qu'à la fin de l'année 1953 qu'il restitua son kiosque, ayant trouvé une boutique à La Garenne Colombes.

Mme Yvonne Montel, demeurant rue Georges Clémenceau, le remplaça en janvier 1955. Elle installa des machines automatiques pour l'exploitation d'un fonds de blanchisserie et de teinturerie. Son activité n'était pas très rémunératrice ; elle ne pouvaitt plus payer ses loyers à partir d'octobre de cette année. Il a été décidé de résilier son bail en février 1957, puis à nouveau en mars 1960. La municipalité avait attendu qu'elle vende son chauffe-eau et sa machine à laver.

La démolition

Le maire écrivit, en octobre 1960, à EDF pour lui demander d'enlever le compteur électrique et de couper le courant, afin de démolir le kiosque.

L'épicerie

En 1965, Villennes comprenait encore six magasins d'alimentation générale, deux boulangeries-pâtisseries, deux boucheries, une charcuterie ; l'épicerie la plus ancienne du centre est restée, avec une boucherie et une boulangerie, uniques, les seuls en activité.

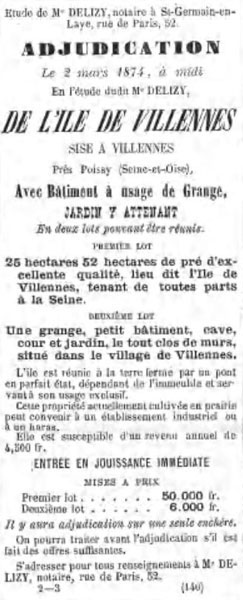

La grange

En face de l'église, à l'emplacement de l'épicerie, se trouvait une grange qui, comme le bâtiment construit après son incendie, a eu les mêmes propriétaires que l'Île de Villennes, après leur acquisition par le fermier de Marolles, Henry Lelarge, en 1825.

|

La grange et ses dépendances furent vendus aux enchères après le décès de Jean-Michel Lamirault et de son épouse ; deux de leurs fils étaient alors bouchers à Paris. Ils étaient issus de la même famille, présente à Villennes depuis le début du XVIIe siècle, que le premier propriétaire de l'hôtel-restaurant voisin. L'adjudication a été annoncée dans le journal Le Courrier de Versailles, le 15/2/1874, en même temps que celle de l'île. La grange était ainsi décrite : “Une grange, petit bâtiment, cave, cour et jardin, le tout clos de murs, situé dans le village de Villennes”. |

|

Le magasin de produits alimentaires

La Maison Fortin

Au début du XXe siècle, la première épicerie était exploitée par la famille Fortin. Léontine Fortin, la première épicière, était née à Villennes en 1876.

|

Mme Fortin a pris la pose devant le magasin, avec ses vendeuses et le cheval qui tirait leur voiture ; l'homme en tablier blanc était-il l'un des 4 garçons épiciers, logés chez elle ? Pour voir d'autres photographies, cliquez sur la

photo ! |

|

Aujourd'hui, vous pouvez aller dans une chocolaterie-salon de thé ou dans un cabinet médical et consommer une boisson sur la terrasse d'un café, sans risquer de vous tordre la cheville ; ce n'était pas le cas à cette époque. |

|

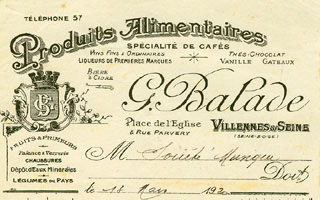

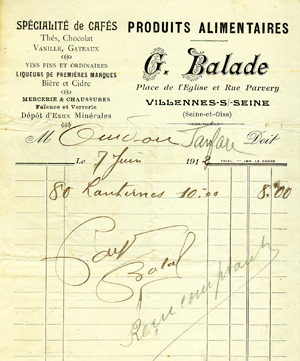

Le magasin de produits alimentaires G. Balade

Gaston Balade, qui exploita ensuite l'épicerie et la buvette attenante, proposa à la commune, en 1911, de participer par moitié à la réfection du trottoir, s'il pouvait être autorisé à y installer des tables et des chaises l'été. Sa demande, trois ans plus tard, d'en acquérir une partie pour agrandir son magasin ne fut pas acceptée, la propriétaire du restaurant voisin "Au Berceau" s’y opposant.

|

L'épicerie ne vendait pas que des produits alimentaires. L'en-tête de ses factures mentionnait "Mercerie et chaussures" ainsi que “Faïences et verrerie". |

|

Cette "place communale" était encore en très mauvais état en 1915 : un riverain avait enlevé de la terre pour faciliter l'entrée par une porte charretière (vraisemblablement, celle de l'ancienne grange) tandis qu'un autre, le propriétaire du restaurant, avait créé un monticule pour donner accès à son immeuble en surélévation. “Une gargouille d'une maison riveraine se déversant à l'air libre, il se produit aussitôt qu'il pleut, soit une mare d'eau et de boue, soit dès qu'il gèle, des parties de verglas et de glace”. Le trottoir ayant déjà “une circulation importante”, le nivellement de la place a été décidé par le conseil municipal pour “des raisons impérieuses de sécurité, d'hygiène et de propreté”.

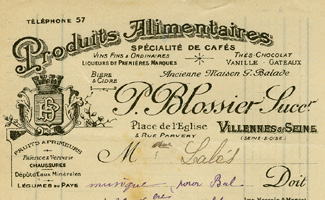

Le magasin de produits alimentaires P. Blossier

|

La veuve de Gaston Balade céda le magasin et la buvette à Paul Blossier en 1921. A côté des produits alimentaires frais, il vendait des conserves de qualité et de bonnes bouteilles de vin. |

|

|

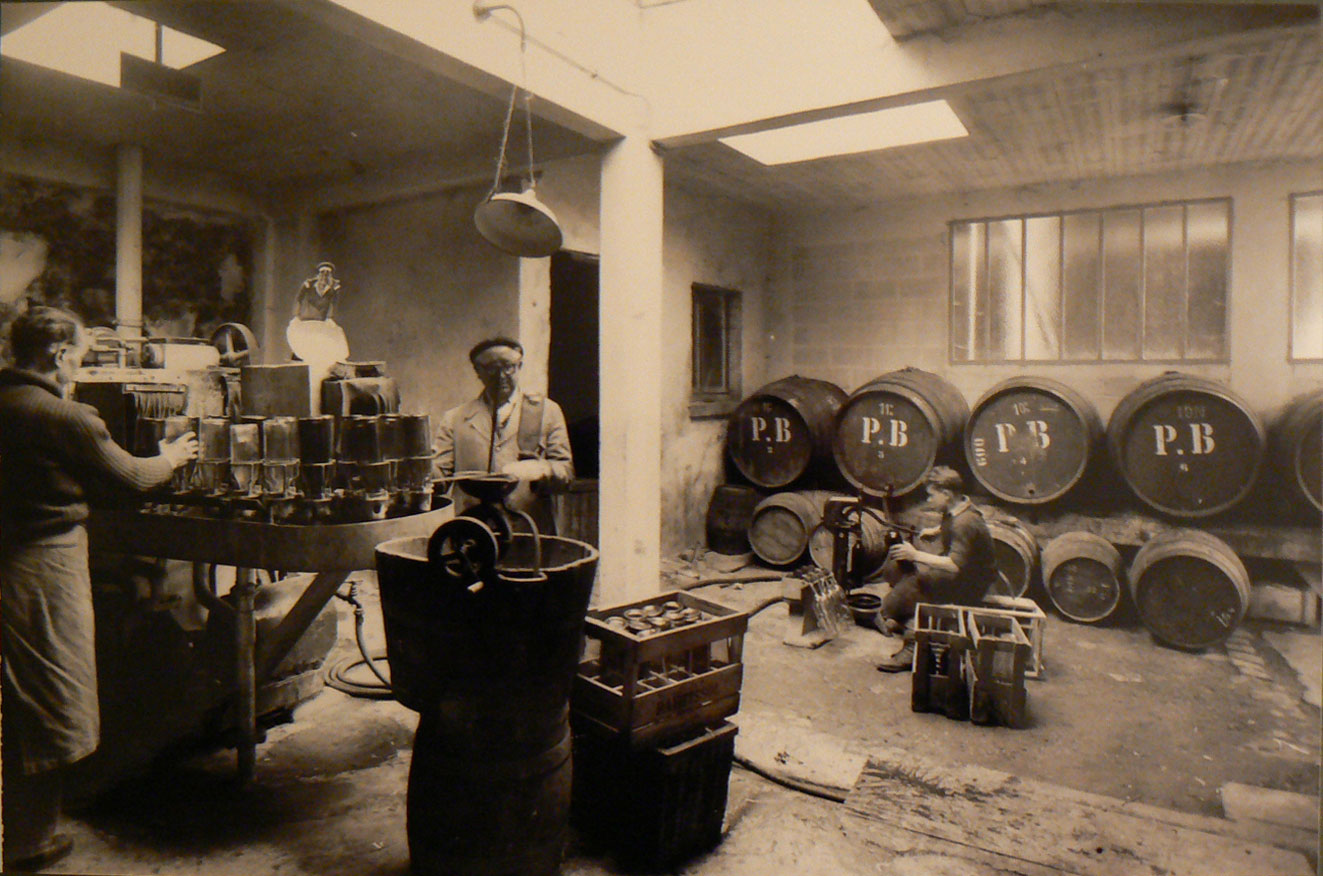

Paul Blossier mettait, lui-même, en bouteilles les vins qu'il vendait. Pour voir d'autres photographies de sa cave, cliquez sur la photo ! |

|

A plusieurs reprises, notamment en 1934, Paul Blossier, cycliste amateur, s’est fait aider par son ami villennois, le champion cycliste de demi-fond Auguste Wambst.

Pendant la guerre de 1939-1945, Paul Blossier l'a embauché dans son épicerie mais il n'a pas renoncé aux courses cyclistes. Lucien Blossier a succédé à son père. |

|

|

Certaines des factures de l'épicerie Blossier portaient des publicités pour des produits qui y étaient vendus. Certains ont disparu de nos jours, d'autres existent toujours. Cliquez sur cette image pour en voir d'autres ! |

De l'épicerie à la supérette

EcomarchéLes anciens Villennois se rappellent les successeurs : M. Noé et son épouse. Ancien marin-pêcheur, il était devenu maître fromager (siégeant à la Commission européenne pour les produits laitiers). Après avoir cédé la supérette exploitée avec sa femme pendant de nombreuses années, M. Noé avait baptisé "Le Mascaret" la poissonnerie qu'il ouvrit. |

|

Ensuite ce furent Abdou Youssef, dit Doudou, et les sympathiques Corinne et Marc qui exploitèrent la supérette. L’extension, alors ouvrable pour la vente aux passants de fruits et légumes “primeurs”, avait été créée par M. Noé. En 2016, elle a été intégrée au magasin.

Carrefour City

Une nouvelle ère a commencé le 31 août 2016 pour le seul commerce d’alimentation générale qui subsiste à Villennes.

Le jour de l'inauguration |

Son réaménagement, très réussi, accompagnant le changement d’enseigne, lui a apporté de nombreux clients du village et des environs. Pendant la crise sanitaire du printemps 2020, l’ancienne épicerie est, véritablement, redevenue le commerce de proximité des Villennois. |

|

La frise de métal qui orne sa partie supérieure de l'extension rappelle, de manière très judicieuse, celle de la halle du marché. |

|

Le marché

La création du marché

|

En 1897, l'accroissement de la population, surtout en été, rendait difficile l'approvisionnement en denrées. Le conseil municipal a établi un marché, qui se tenait déjà le samedi matin, mais seulement d'avril à novembre. Cet indicateur mentionne qu'en 1904 il y avait toujours un marché à Villennes, le samedi. |

Nouvelle organisation officielle du marché

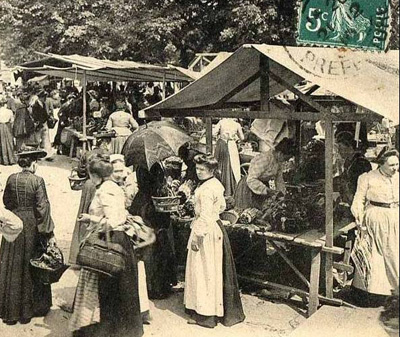

Un marché de cette époque |

Le marché de Villennes, qui se tient, de nos jours, le samedi matin sur la place de l'Eglise (autrefois devant le Sophora), a été toutefois officiellement créé en 1920. Le 8 février de cette année, le conseil municipal a décidé de signer une convention avec MM. Raphaël Rigaud et Alfred Lombard pour la création d'un marché pour l'alimentation en denrées de toutes sortes. Entrepreneurs de marchés, demeurant à Paris, ils avaient la concession du droit exclusif de percevoir les taxes communales de place et de stationnement à ce marché. |

Voici la transcription de l'arrêté relatif à la création d'un marché :

Le Maire de Villennes sur Seine

Vu la loi du 5 avril 1884 ;

Vu la convention intervenue le 28 février 1920 entre le Maire de Villennes sur Seine et M.M. Rigaud et Lombard en vue de la création d'un marché en cette commune, place de l'EgliseArrête ce qui suit :

Art. 1er - La Commune de Villennes sur Seine concède à M.M. Rigaud et Lombard aux clauses et conditions ci-après, le droit exclusif de percevoir dans toute l'étendue de la commune les taxes communales de place et de stationnement aux marchés à créer sous réserve de toute autorisation à obtenir.

Il est entendu qu'il sera interdit aux Marchands Ambulants de toute nature de vendre dans la Commune les jours de marché.

Art. 2 - Jour de marché - Le Marché de la place de l'Eglise sera ouvert les Dimanches et les Jeudis de chaque semaine de 8 heures du matin à midi et demi.

Art. 3 - Les concessionnaires sont autorisés à percevoir les taxes suivantes :

0 F 80 par mètre courant pour les places couvertes ;

0 F 40 par mètre courant pour les places découvertes ;

0 F 50 pour une table et ses deux tréteaux ;

0 F 30 pour une voiture attelée ;

0 F 10 pour une voiture à bras.

Les prix désignés ci-dessus sont des prix maxima, les concessionnaires auront la faculté de réduire ce tarif.Art. 4 - Les concessionnaires auront seuls le droit de fournir aux occupants de place tout le matériel nécessaire au fonctionnement des marchés, tels que tentes, abris, tables, tréteaux.

Les marchands qui possèderont leur matériel se placeront à la suite de l'installation couverte du marché.Art. 5 - Il est formellement interdit aux marchands qui vendent sur les marchés de la Commune, de déposer ou de jeter sur la voie publique ou sur l'emplacement du marché, les immondices, papier ou autres résidus quelconques provenant de l'exercice de leur commerce.

Les détritus devront êre ramassés dans des sceaux (sic) ou mannes et enlevés immédiatement par eux.Art. 6 - Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées par procès-verbaux et poursuivies conformémént aux lois.

Fait en la Mairie de Villennes sur Seine, le 17 avril 1920

Le Maire de Villennes sur Seine,signé : C. Vouge

Les deux entrepreneurs n'eurent pas la réussite espérée : à leur demande, la convention a été résiliée à partir du 1er mai 1923, en raison de l'insuccès. Le 7 novembre 1927, le conseil municipal a donné un avis favorable à la proposition d'un autre entrepreneur, Paul Piquemal de Montreuil-sous-Bois, pour l'installation d'un marché alimentaire couvert.

|

Il fournirait les tentes-abris (système adopté par la ville de Paris), les tables et les tréteaux et tout le matériel nécessaire. Il ferait lui-même le montage et le démontage. |

|

Il demandait un bail de 12 ans et un pourcentage des recettes (10 % pendant 3 ans, 15 ans sur les trois années suivantes et 20 % les trois dernières).

La couverture du marché

Les horaires du marché n'ont pas varié depuis sa création : toujours, les samedis matins.

|

Il n'est, toutefois, plus nécessaire d'installer, chaque fois, les couvertures qui avaient remplacé les tentes'abris. Le 15 juin 2013, a été inaugurée la halle, sous laquelle sont désormais installés les étals des différents commerçants. |

|

Cette structure métallique légère est une copie d'une halle qui se trouve à Paris, dans le bas de l'avenue des Champs-Elysées. |

|